Cultura, lenguaje y representación / Culture, Language and Representation

Querol-Bataller, María (2024): El potencial de las oraciones interrogativas para generar conflictividad: aportaciones desde el análisis cuantitativo. Cultura, Lenguaje y Representación, Vol. XXXV, 205-225

ISSN 1697-7750 · E-ISSN 2340-4981

DOI: https://doi.org/10.6035/clr.7917

Universitat Jaume I

El potencial de las oraciones interrogativas para generar conflictividad: aportaciones desde el análisis cuantitativo

The Potential of Interrogative Sentences to Generate Conflict

Artículo recibido el / Article received: 2024-01-31

Artículo aceptado el / Article accepted: 2024-07-10

Resumen: El objetivo de este trabajo es describir de qué manera el uso de las oraciones interrogativas puede contribuir a generar emociones negativas y, en consecuencia, incrementar las posibilidades de que se genere un conflicto o que este escale.

Para ello este trabajo se centra en el análisis cuantitativo de un corpus formado a partir de la grabación y transcripción de sesiones de terapia de distintas parejas españolas. En concreto, para este estudio se seleccionaron tres sesiones correspondientes a tres momentos de la terapia de cuatro parejas diferentes. Esto supone el análisis de 12 terapias y, aproximadamente, 900 minutos de grabación.

Una vez identificadas las oraciones interrogativas realizadas por la pareja, se describen y cuantifican para responder a las siguientes cuestiones: ¿cuál es la intencionalidad que subyace al uso que realizaron las parejas en dichas situaciones?, ¿existe variación entre los usos realizados por las distintas parejas?, ¿los usos varían de forma regular conforme avanza la terapia? y ¿hay una correspondencia entre el uso pragmático de estas oraciones y el tipo de oraciones interrogativas utilizadas en cada caso?

El análisis muestra una diversidad de usos según las parejas, no obstante, detecta también una utilización minoritaria de las oraciones interrogativas para la petición de información desconocida y, por el contrario, el predominio de los usos mediante los cuales el hablante intentará hacer prevalecer su posicionamiento, aunque mediante la mitigación que permite un enunciado abierto. Por último, el análisis también muestra una fuerte correlación entre el uso pragmático de las oraciones interrogativas y su forma.

Palabras clave: oración interrogativa, pareja, conflicto, emoción negativa, intención.

Abstract: The aim of this paper is to describe how the use of interrogative sentences can contribute to the induction of negative emotions and, consequently, increase the likelihood of conflict or its escalation.

For this purpose, this paper analyses quantitatively a corpus obtained from the recording and transcription of therapy sessions of different Spanish couples. Specifically, for this paper, three sessions corresponding to three different therapy moments of four different couples were selected. This means that 12 therapy sessions and, approximately, 900 minutes of recording were analysed.

Once the interrogative sentences used by the couples have been identified, the following aspects are described and quantified in order to answer the following questions: What is the underlying intention behind the use of these sentences by the couples in these situations? Is there variation in how different couples use them? Do the uses change consistently as the therapy progresses? Is there a correlation between the pragmatic use of these sentences and the specific types of interrogative sentences used in each case?

The analysis reveals a variety of uses depending on the couples. However, it also detects a minority use of interrogative sentences for requesting unknown information and, conversely, a prevalence of uses aimed at making the speaker's position prevail, although through the mitigation allowed by an open statement. Finally, the analysis also shows a strong correlation between the pragmatic use of interrogative sentences and their form.

Keywords: interrogative sentence, couple, conflict, negative emotion, intention, negative emotions.

1. INTRODUCCIÓN

Las reglas de cooperación de Grice (1975, 1978) y los estudios sobre la cortesía (Lakoff, 1973; Brown y Levinson, 1987) no solo constituyen hitos en el desarrollo de los estudios pragmáticos, sino que marcaron una línea de investigación prevalente hasta nuestros días: describir las estrategias con las que tratar de alcanzar el éxito comunicativo y que presuponen, en mayor o menor grado, la evitación del conflicto y la preservación de la armonía. Se trata de un ideal sobre la comunicación que encontramos también en tradiciones culturales y comunicativas muy lejanas y distantes a la occidental, como por ejemplo la china, y que se ha tratado de describir desde postulados filosóficos, sociológicos o lingüísticos (Chen, 2011; Gu, 1990; Pan, 2000; Spencer-Oatey, 2008).

Sin embargo, la realidad que evidencian los corpus, y la propia percepción de los hablantes, no es tan idílica. Por una parte, existen prácticas comunicativas en las que el conflicto es inherente a ellas. Sucede frecuentemente en el ámbito político y judicial, pues los interlocutores suelen tener un posicionamiento opuesto, y de este rasgo se deriva, entre otros aspectos, la habitual necesidad de la acción mediadora. Por otra parte, tampoco las interacciones en otro tipo de situaciones comunicativas son siempre armoniosas y en esa «no armonía» las interacciones pueden transformarse en conflictos, verbales y físicos. Es más, esa conflictividad parece estar tan presente en nuestra sociedad que el actual modelo educativo español (LOMLOE, 3/2020) establece que en «el currículo de las diferentes etapas de la educación básica se atenderá al aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social».

Dicho esto, debe considerarse que el aprendizaje (o la enseñanza) de dicha competencia implica necesariamente la definición y caracterización del concepto conflicto, así como la descripción de las estrategias, lingüísticas o no, que potenciarán la emergencia o escalamiento de este, y a la inversa. En esta tarea precisamente se focalizan actualmente muchos de los estudios pragmáticos, aunque, como señalan Sanmartín y Albelda-Marco (2023), hasta el momento dichos esfuerzos se han concentrado más en el ámbito anglosajón y se han vinculado a contextos comunicativos de carácter político o a géneros de entretenimiento y socialización. En esta situación, este trabajo tiene como objetivo contribuir a la descripción del habla conflictiva en español, así como los recursos que en esta se manifiestan en el ámbito más íntimo y personal, que es precisamente uno de los contextos donde mayor prevalencia tiene este tipo de interacción (Sanmartín-Sáez y Albelda-Marco, 2023).

Con dicho fin, en los siguientes apartados se describe y analiza el uso que de las oraciones interrogativas se realiza en un contexto potencialmente conflictivo, la terapia de parejas, y en el que intervienen participantes con una relación de mínima distancia social. Dicha descripción se acompaña de un análisis cuantitativo de ciertas sesiones que se consideran ilustrativas de la muestra. Ambas acciones tratan de dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:

¿Qué motivaciones subyacen al uso de las oraciones interrogativas en situaciones potencialmente conflictivas como las que se generan en una terapia de pareja? ¿Varían estos usos según los interlocutores implicados o se mantienen constantes?

¿Cambia o se modifica el uso de tales oraciones interrogativas conforme avanza la terapia y, si es así, qué factores comunicativos pueden estar motivando dichos cambios?

¿Existe alguna correlación entre la forma de las oraciones interrogativas y la intencionalidad que subyace a su uso en dichas situaciones?

2. EL CONFLICTO EN TERAPIA DE PAREJAS

2.1. El conflicto

Como se ha indicado anteriormente, la definición y caracterización del concepto conflicto es una tarea que implica desde hace algunas décadas a numerosos especialistas y proyectos de investigación desde ámbitos y disciplinas diferentes. Fruto de este trabajo es la delimitación ya de algunas de sus características esenciales. Por ejemplo, un rasgo común que surge en estas descripciones es la de un posicionamiento antagónico u opuesto entre dos posturas: «any situation or behaviour involving parties (individuals or groups) who are, or consider themselves to be, instrumentally, intellectually and/or emotionally opposed or simply feel antagonistic to each other» (Jeffries y O'Driscoll, 2019: 2). Se considera también que el desacuerdo es una constante en los conflictos, aunque ello no implica que todo desacuerdo constituya necesariamente un conflicto (Grimshaw, 1990; Gruber 1998; Sifianou, 2009). Finalmente, aunque se reconoce que el conflicto implica mantener un desacuerdo de forma continuada (Schiffrin, 1984; Muntigl y Turnbull, 1998; Clancy, 2018), ese desacuerdo prolongado necesita, además, «de un reactivo, de un disparador, de un activador, para convertirse realmente en conflicto» (Briz, e.p).

Dicho activador es, según Briz (e.p), la generación de emociones negativas (frustración, ansiedad, incertidumbre, miedo, enfado, ira, culpa, etc.) o emociones secundarias (decepción, molestia, vergüenza, soledad, frustración, etc.). La descortesía, las respuestas despreferidas o los actos de habla hostiles y disentivos (Blanco, 2008; Brenes, 2011) contribuirán a la emergencia o escalamiento del conflicto en la medida en que su uso potencie, o no, la generación de emociones negativas o secundarias. Por el contrario, la voluntad de evitar o desescalar el conflicto supondrá la activación de todos aquellos recursos que traten de mitigar o evitar la generación de esas emociones negativas.

Las parejas que acuden a terapia manifiestan, explícita o implícitamente, la existencia de un conflicto en su relación como consecuencia de posicionamientos opuestos en lo que se refiere a aspectos como su jerarquía de prioridades, su gestión del estrés, su percepción de la realidad, de la imagen personal o de la propia comunicación entre ellos. En dicha situación de conflictividad latente y permanente, algunas parejas, como era el caso de las que participaron en esta investigación, deciden acudir de forma voluntaria a una terapia con el propósito de mejorar su relación y, por ende, reducir esa conflictividad. En concreto, estas parejas siguieron una terapia denominada Emotionally Focused Couple Therapy. Esta consta de 20 sesiones, a lo largo de las cuales la terapeuta, entre otras acciones, incita a la pareja a que rememore o relate situaciones conflictivas de su relación o vida diaria.2 Se trata, por tanto, de un contexto proclive a la emergencia de emociones negativas y, en consecuencia, el conflicto.

2.2. Singularidades de la interacción en sesiones de terapia de parejas

Dado que condicionan su realización, se explicitan en este apartado como se concretan algunos de los elementos de la situación comunicativa en las que se enmarcan las interacciones que constituyen el corpus de análisis del presente trabajo.

En las sesiones de terapia de pareja, la interacción se produce en la consulta de la terapeuta, donde, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la mascarilla cubre parcialmente la cara de todos los interlocutores. Es por este motivo que parte de su expresión facial queda oculta.

A lo largo de la sesión todos ellos intercambian las funciones de emisor y receptor mediante un sistema de turnos regulado por la terapeuta en la mayor parte de las ocasiones. La terapeuta regula, incluso, los conflictos comunicativos y evita, por ejemplo, que estos escalen demasiado (véase una muestra de ello en el ejemplo 9).

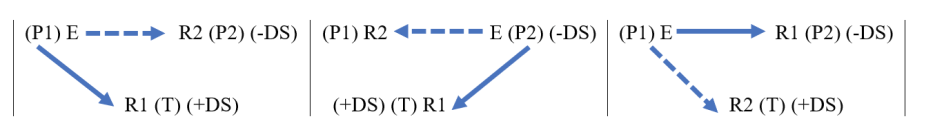

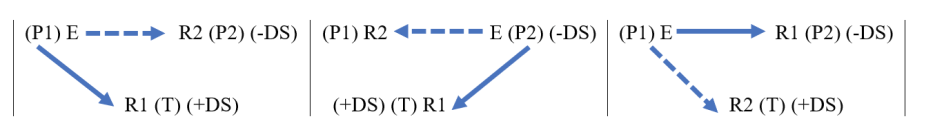

Una de las singularidades de esta situación comunicativa reside en que, aunque el emisor explícitamente escoja a uno de los integrantes en la interacción como receptor directo de su mensaje (R1)3, su discurso siempre va a estar condicionado por la presencia de un tercero (R2). Todos ellos adaptarán, pues, su discurso a la imagen que de ellos y de los otros quieren proyectar y/o preservar, como profesional, como pareja, como padres, etc. Por otra parte, aunque la terapeuta debe mantener una posición totalmente neutral y equidistante con respecto a los dos miembros de la pareja, estos sí reconocen en ella cierta autoridad epistémica sobre la interpretación de los hechos narrados (Stivers, Mondada y Steensig, 2011).

Figura 1. Formas de interacción en la terapia de parejas

Por último, en este trabajo se recurre a la metáfora conceptual el conflicto es una guerra para describir y representar lo que sucede en los conflictos que se refieren y cómo se desarrollan (Lakoff y Johnson, 1995). En este sentido, se observará como alguno de los miembros de la pareja intentará hacer valer su posición sobre la otra parte para que el conflicto se resuelva a su favor intentando minar los efectos colaterales, pues, al fin y al cabo, la otra parte es su pareja y el objetivo de la terapia es mantener y mejorar su relación sentimental. Se observará también la búsqueda de alianzas, en la que el emisor (P1/P2) tratará de establecer relaciones de afiliación y alineación con el receptor 1 (T) como estrategia para validar su posicionamiento sobre lo ocurrido o vivido con el receptor 2 (P2/P1).

3.OBJETO DE ESTUDIO: ORACIONES INTERROGATIVAS

Señala Escandell (1999) que la propiedad que tienen en común todas las oraciones interrogativas es la de contener una incógnita, denominada «foco», que las caracteriza como enunciados abiertos o incompletos y que impide su valoración en términos de verdad o falsedad. Este foco puede afectar a cualquiera de los constituyentes y supondrá que el resto de los elementos que componen el enunciado formen parte del contenido proposicional que emisor y receptor comparten. Además, la naturaleza de ese foco constituye la variable que permite establecer la distinción entre oraciones interrogativas parciales, totales e, incluso, disyuntivas o confirmativas. Por último, se incluyen en esta caracterización tanto las oraciones que tienen forma oracional explícita como aquellas que requieren de la recuperación del material lingüístico elidido para formarse. Todas ellas constituyen, pues, el objeto de estudio de este trabajo.

Aunque las oraciones interrogativas comparten, entre otros rasgos, esa caracterización como enunciados abiertos, las motivaciones por las que un emisor puede utilizarlas son muy variadas y en modo alguno se restringen al hecho de preguntar, es decir, a la solicitud de información. Expresar una duda, avanzar una hipótesis, insinuar sin afirmar explícitamente o presentar un contenido no compartido son algunas de las motivaciones que enumera Escandell (1999: 3934) y que también autores como Bolinger (1957), Havertake (2006), Heritage (2002) o Schmidt-Radefeldt (1977), entre otros, han descrito. Algunas de estas motivaciones parecen reconocibles formalmente mediante marcas entonativas, sintácticas o léxicas. Por ese motivo encontramos en todas las lenguas investigaciones que tratan de describir la especialización de determinadas oraciones interrogativas (Albelda-Marco, 2022; Cuenca, 1996; 1994; Gruber, 2001; Heritage, 2002; Raymond, 2003; Steensig y Larsen, 2008; Wu y Zhou, 2020; entre otros).

No obstante, en muchos casos la identificación de esas motivaciones subyacentes al uso de las oraciones interrogativas necesariamente implica, como reconoce la propia Escandell (1999), la consideración de elementos contextuales y extralingüísticos, pues su interpretación no depende de restricciones gramaticales. Como consecuencia de ello, se encuentran también investigaciones cuyo objetivo ha sido identificar la forma y función de las oraciones interrogativas en contextos comunicativos concretos como, por ejemplo, la conversación cotidiana, el debate electoral, el debate parlamentario, series audiovisuales, etc. (Blas, 2010; Burguera, 2009; Freed, 1994; Koshik, 2005; Longobardi, 2021).

Siguiendo esta línea de investigación, este trabajo tiene como objetivo identificar y cuantificar las posibles motivaciones que subyacen al uso de las oraciones interrogativas en un contexto muy específico: interacciones entre íntimos en situaciones potencialmente conflictivas. Es por ello que en los siguientes apartados se describen, ejemplifican y analizan cuantitativamente los usos con los que cualquiera de las parejas participantes en la terapia utiliza las oraciones interrogativas. Con ello se muestra, al igual que subrayaba Escandell (1999), que no siempre su utilización está motivada por la resolución de una incógnita.

Estos usos o motivaciones aparecerán descritos en este trabajo según la probabilidad creciente de que generen emociones negativas y, en consecuencia, de que contribuyan al escalamiento del conflicto. En el análisis cuantitativo se estudia su prevalencia, si esta cambia según las parejas o si se modifica de forma regular conforme avanza la terapia. Finalmente, en dicha prevalencia se estudia también el tipo o forma de oración interrogativa que predomina en cada uso. En concreto, tres fueron las clases de oraciones interrogativas consideradas: parciales (aquellas en las que la incógnita o variable corresponde al pronombre, adjetivo o adverbio interrogativo utilizado), totales (aquellas en las que la incógnita o variable corresponde a toda la predicación) y questions tags (‘confirmativas’) (aquellas en las que la incógnita, normalmente en posición final, se añade tras una aseveración que demanda del receptor una respuesta en el mismo sentido que la modalidad de la oración precedente) (Cuenca, 1996; Cuenca y Castellà, 1995; Escandell, 1999).

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS

4.1 Metodología

4.1.1 El corpus

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que ha generado un corpus propio de análisis a través la grabación y transcripción de sesiones de terapia de diferentes parejas españolas. Las sesiones fueron grabadas, previa autorización de los participantes, en el contexto de la terapia. Posteriormente, fueron transcritas y anonimizadas por nativos de español con el programa ELAN (Max Planck Institute).

Para este trabajo se seleccionaron tres sesiones de cuatro parejas diferentes que el grupo de investigación consideró representativas de la muestra. Se trata de parejas heterosexuales, de mediana edad, de nivel sociocultural medio-alto y residentes en dos provincias de España, por lo que los resultados obtenidos necesariamente se limitan a ilustrar ese perfil sociolingüístico.

Las sesiones elegidas para realizar este estudio ejemplifican diferentes estadios de la terapia (inicial, medio y final) y nuevamente fueron consideradas por el grupo de investigación como representativas en el conjunto de la muestra. Así pues, las sesiones 1, 9 y 15 se seleccionaron para cada una de las parejas de Madrid 1 y Madrid 2. De manera similar, las sesiones 2, 9 y 15 se seleccionaron para cada una de las parejas de Málaga 1 y Málaga 2. Esto supone el análisis de 12 sesiones y, aproximadamente, 900 horas de grabación.

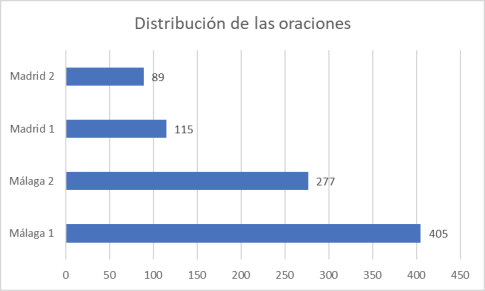

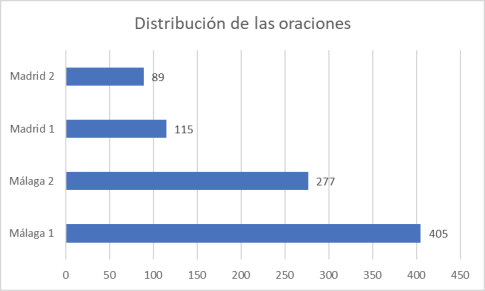

En la transcripción del corpus aparecen marcadas las oraciones interrogativas con el signo gráfico correspondiente. De la transcripción de las sesiones, se seleccionaron para su análisis solo aquellas emitidas por la pareja, puesto que los usos que realiza la terapeuta pudieran estar condicionados por las consignas propias de la terapia que gestiona. Tampoco se han considerado en el cómputo las ocasiones en las que la pareja utilizaba las oraciones interrogativas para referir el discurso de otros. Así pues, el corpus de análisis está formado por un total de 886 oraciones interrogativas, que se distribuyen como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Distribución de las oraciones interrogativas en el corpus

4.1.2 Variables de análisis

Como se ha explicado anteriormente, durante la sesión la pareja narra a la terapeuta sucesos o vivencias que han provocado tensiones y conflictos entre ellos. En este contexto, se observan dos intencionalidades claramente diferenciadas en el uso de las oraciones interrogativas. Por una parte, aquellas con mayor vinculación a la progresión informativa del relato; y, por otra parte, aquellas en las que se hace más visible un uso vinculado con la voluntad de uno de los miembros de la pareja de superponer su posicionamiento.4 A continuación, de forma sucinta, se describen y ejemplifican estos usos.5 El orden en el que se muestran refleja la potencialidad que estos tienen de generar emociones negativas y, en consecuencia, de provocar (o escalar) el conflicto:

a) Demanda de información. El emisor utiliza la oración interrogativa en su uso más prototípico, es decir, para solicitar información que por algún motivo desconoce (o finge desconocer). En el ejemplo 1, tras el relato de PIH, la terapeuta realiza una recapitulación utilizando un sintagma genérico y P1H solicita una información que parece no haber entendido. En el ejemplo 2, la demanda de información que P1M realiza a la terapeuta se produce tras la interpretación que esta ha realizado sobre sus reacciones y sobre la que, además, le ha pedido confirmación a P1M. P1M comienza su intervención titubeando hasta que finalmente solicita, con el uso de una oración interrogativa total, la confirmación de la información que ha creído entender.

1. P1H: sí que estamos bien o que- que siempre habrá cosas mejorables y siempre habrá / mmh pues momentos que podamos estar más cercanos o podrá haber- pero- pero que- que no // mmh o sea

T: [no los] echas en falta esos momentos ¿es algo así?

P1H: ¿no echo en falta el [qué]? (Madrid, 2.9)6

2. T: y fíjate entonces ese látigo también aparece en los momentos en los que Lluch se queja ¿no?

P1M: ehhh bueno, yo cómo- cómo, ¿que [si mi enfado aparece] cuando él se queja? (Málaga, 1.2)

b) Estrategia narrativa. El emisor utiliza la oración interrogativa para anticipar algún elemento o circunstancia del relato que está narrando. Aunque este uso puede estar motivado por una característica idiosincrásica del estilo narrativo de un determinado hablante, parece posible que se trate de una estrategia que permite al emisor ganar tiempo mientras planifica y ordena su discurso. Sin embargo, puede utilizarse también como una estrategia con la que el emisor, al anticiparlo, subraya y enfatiza un aspecto del relato que está narrando. Se puede, entonces, estar llamando la atención sobre una circunstancia o hecho que, estratégicamente, contribuye a la autojustificación o autoexculpación de alguna acción o actitud, o la inversa, a responsabilizar al otro miembro de la pareja. A su vez, en la medida en la que el hablante se adueña de ese supuesto discurso articulado en forma de pregunta-respuesta cancela también las posibles implicaciones que este tendría si fuera emitido por el otro interlocutor.7 Se muestran a continuación algunos de estos usos.

En el ejemplo (3), P1M está tratando de justificar su reacción (negativa) cuando su pareja le indicó que se fuera a descansar durante la tarde; en (4) P1M está justificando su posicionamiento ante el conflicto de si su pareja debe mantener, o no, el trabajo mientras estudia las oposiciones; finalmente, en (5) P1M está anticipando un hecho que, en sí mismo, constituirá un reproche.

3. P1M: [y yo] no necesito irme por la tarde a dormir, si mi niña está con treinta y ocho de fiebre, ¿por qué? porque no me voy tranquila, (Málaga, 1.9)

4. P1M: eh te vas al paro cobras el paro te pones a estudiar que es lo que tú tienes que hacer no pierdes más tiempo, ¿por qué? Porque es un tiempo que estamos sacrificando todos y que para mí que estás perdiendo y aparte (Málaga, 2.9)

5. P1M: [entonces ¿qué me tengo] que encontrar yo luego? me tengo que encontrar que en ocasiones me- me tengo que ir sola a comidas o a lo que sea (Madrid, 1.15)

c) Búsqueda de afiliación y alineamiento (Stivers, 2008; Stivers, Mondada y Steensig, 2011). El emisor utiliza la oración interrogativa con la intención de que el receptor confirme la información que está narrando y se alinee con el posicionamiento que mantiene. Potencialmente, dicha confirmación será poco conflictiva si se refiere a un elemento objetivo y circunstancial de la narración, pero no ocurrirá lo mismo si se realiza tras determinadas apreciaciones o justificaciones sobre lo ocurrido. Aun de forma involuntaria, el emisor busca, a través de la afiliación y el alineamiento del receptor, un aliado en esa argumentación que realiza.

Así, se observa, por ejemplo, en (6) y (7), donde los emisores solicitan, con el uso de preguntas confirmativas, el alineamiento y la afiliación de la terapeuta sobre el sentimiento que surge del relato de las percepciones que están realizando. De igual modo, en (8) P1H busca primero el alineamiento de la terapeuta sobre un punto de común acuerdo, las consecuencias de no dar importancia a las agresiones desde el primer momento, para después plantear su posicionamiento, sobre el que nuevamente pide ese alineamiento. En todo este contexto cabe resaltar la extraordinaria cautela que debe tener la terapeuta para no dar respuesta, con su lenguaje verbal o no verbal, a dicha solicitud, pues estaría poniendo en riesgo el principio de neutralidad que se le atribuye.

6. P2H: y cuando estás ahí y ves que, por el camino que vas pues que no te gusta que te hace daño que lo pasas mal y que no hay un futuro, pues también es muy frustrante, ¿no? En ese ámbito [entonces], (Málaga, 2.9)

7. P1M: [justo] y sé que eso ya no va a volver porque el pecho se da una vez en la vida y no le voy a volver a dar el pecho entonces es como- [para mí es] un duelo muy fuerte, y- y no es fácil ¿sabes? y menos cuando estoy- cuando la estoy viendo, llorar desesperada, pero desesperada y que- o sea que (( )) y-, y- y entonces yo también me siento culpable ¿no? de <cita>oye es que a lo mejor estoy tomando una decisión que para ella no está preparada</cita>, (Málaga, 2.15)

8. P1H: (( )) es como yo que sé (( )), eh el marido le pega la primera torta a la mujer y luego eso luego mh, deriva ¿no?, porque parece que, ((lo)) permites o lo perdonas y no sé qué, a lo mejor no es no es escala claro por supuesto pero yo me sentía así, […] [((también))] (( )) en la vida iba a pensar que sí iban a gritar ¿sabes? (( ))

c) Expresión indirecta de actos de habla hostiles (Blanco, 2008). La oración interrogativa permite al emisor expresar acusaciones, reproches o quejas sobre una determinada acción, comportamiento o actitud de su pareja en forma de acto de habla indirecto y, por tanto, sin comprometerse epistemológicamente con el contenido expresado. Con tal acción, no solo autoprotege su imagen, sino que también protege la imagen de su pareja, pues no es caracterizado explícitamente ante un tercero como mentiroso, desorganizado, controlador, egoísta, insensible, etc.

9. P2H: ¿con mi padre no lo has visto mil veces]?

P1M: [eh] mil veces no te he visto discutir con tu padre te he visto discutir con tu [padre]

P2H: ¿[y no me has] visto [(( ))] incluso [de Santander]?

P1M: [y una cosa] [es] tu [padre]

T: [(( ))] un [segundito] (Madrid, 1.15)

10. P1M: Sí que a veces cuando estoy muy enfadada en realidad estoy triste,

P2H: (( )) ((RISAS)),

P1M: [¿qué te] ríes tío?

P2H: bueno la risa nerviosa, (Málaga, 2.15)

d) Expresión intensificada del acto de habla hostil (Blanco, 2008). El emisor puede incrementar la fuerza ilocutiva de acusaciones, reproches o quejas formuladas sobre determinada acción, comportamiento o actitud de su pareja de diversas formas. Por ejemplo, se incrementa la fuerza ilocutiva de ese acto hostil si, aun estando en forma de oración interrogativa, se formula reiteradamente (11). Un efecto similar se consigue si esa oración interrogativa se acompaña de una entonación exclamativa (12).8 Finalmente, un incremento aún mayor de la fuerza ilocutiva se observa cuando el emisor formula explícitamente ese acto de habla hostil y, además, este se acompaña con una pregunta confirmativa (Cuenca, 1996), con la que trata de conseguir la afiliación y el alineamiento de la terapeuta con respecto al acto formulado (13).

11. P1M: es que entonces es que no- es que no- o sea es que me parece- es que- es que estoy flipando, [o sea ¿qué- qué relación] llevamos nosotros? [¿qué relación de-] de pareja llevamos nosotros?

T: un segundillo, un segundillo porque fíjate, (Málaga, 2.15)

12. P1M: ¿eso no es un castigo? ¡¿eso no es un grito en silencio?!, [¡¿cuándo] a ti no te están dando la posibilidad de poderte comunicar?!, (Málaga, 1.9)

13. P1M: yo no puedo hacer nada y luego tú eres la que mangonea, eso es pinchar por detrás, ¿vale? [eso] es sentarte en una silla, y que te estén pinchando aunque él no se dé cuenta, [¿vale?] (Málaga, 1.9)

4.2. Resultados e interpretación

Sobre la muestra señalada en el apartado 4.1.1 y atendiendo a las variables descritas en el apartado 4.1.2, se identificaron y cuantificaron los usos que de las oraciones interrogativas realizaban los cuatro grupos de parejas. Se muestran a continuación los resultados obtenidos.

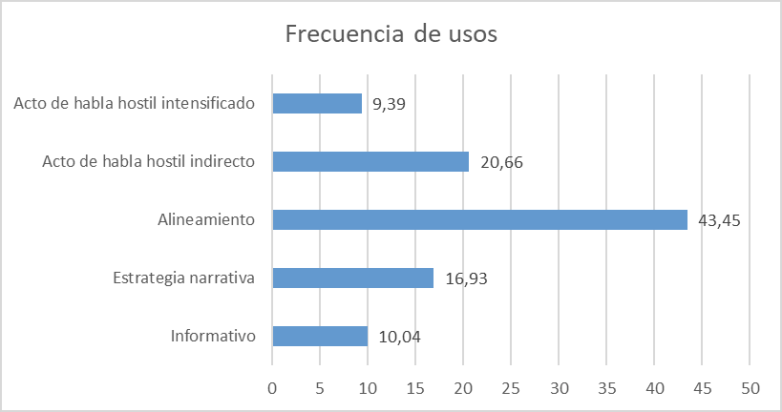

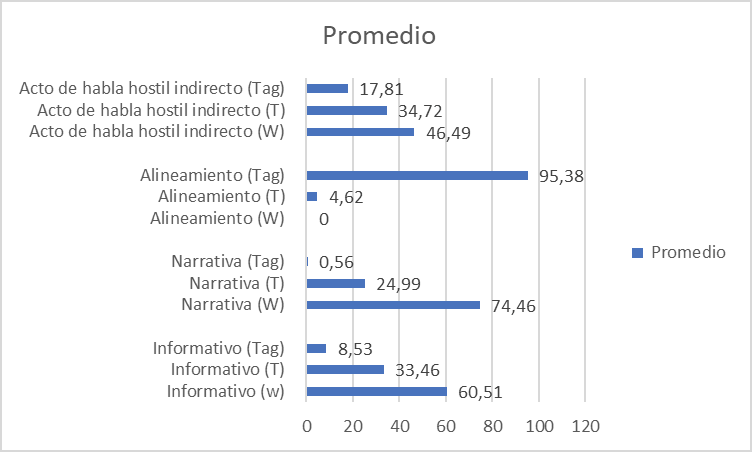

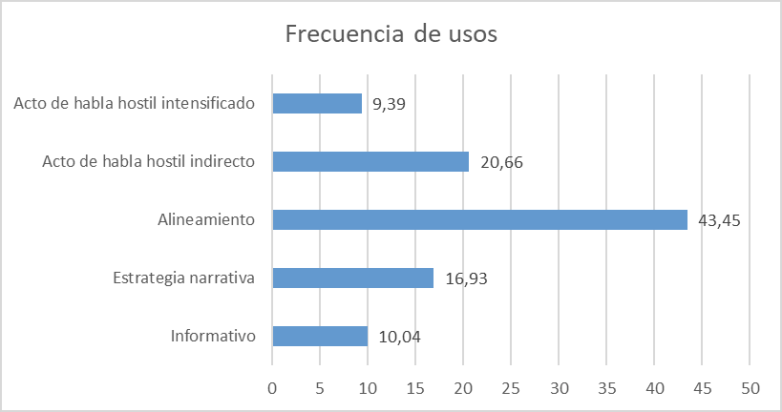

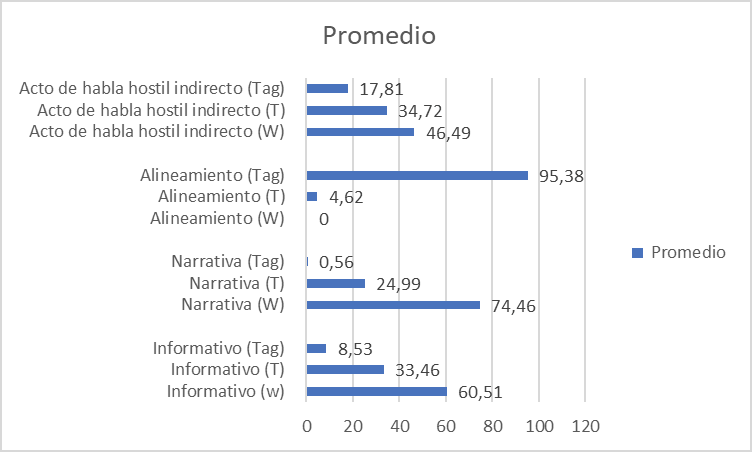

En la primera pregunta de investigación se formulaba la cuestión de identificar, si las hubiera, diferentes intencionalidades en el uso de las oraciones interrogativas en situaciones potencialmente conflictivas como las que se generan en una terapia de pareja. La cuantificación que refleja la figura 3 muestra la diversidad de usos e intencionalidades descritos anteriormente. Una diversidad que, si se aplica la prueba chi-cuadrado (X2), se considera estadísticamente relevante. Dicho esto, el hecho más frecuente en este tipo de contexto parece ser la utilización de las oraciones interrogativas con la intención de hacer prevalecer, de forma indirecta y con la colaboración de un tercero, el posicionamiento de uno de los miembros de la pareja. Es decir, se subraya alguno de los elementos o circunstancias del relato y se busca un aliado, habitualmente la terapeuta, con el que defender el argumento.

Figura 3. Distribución de las oraciones interrogativas según sus usos (%)

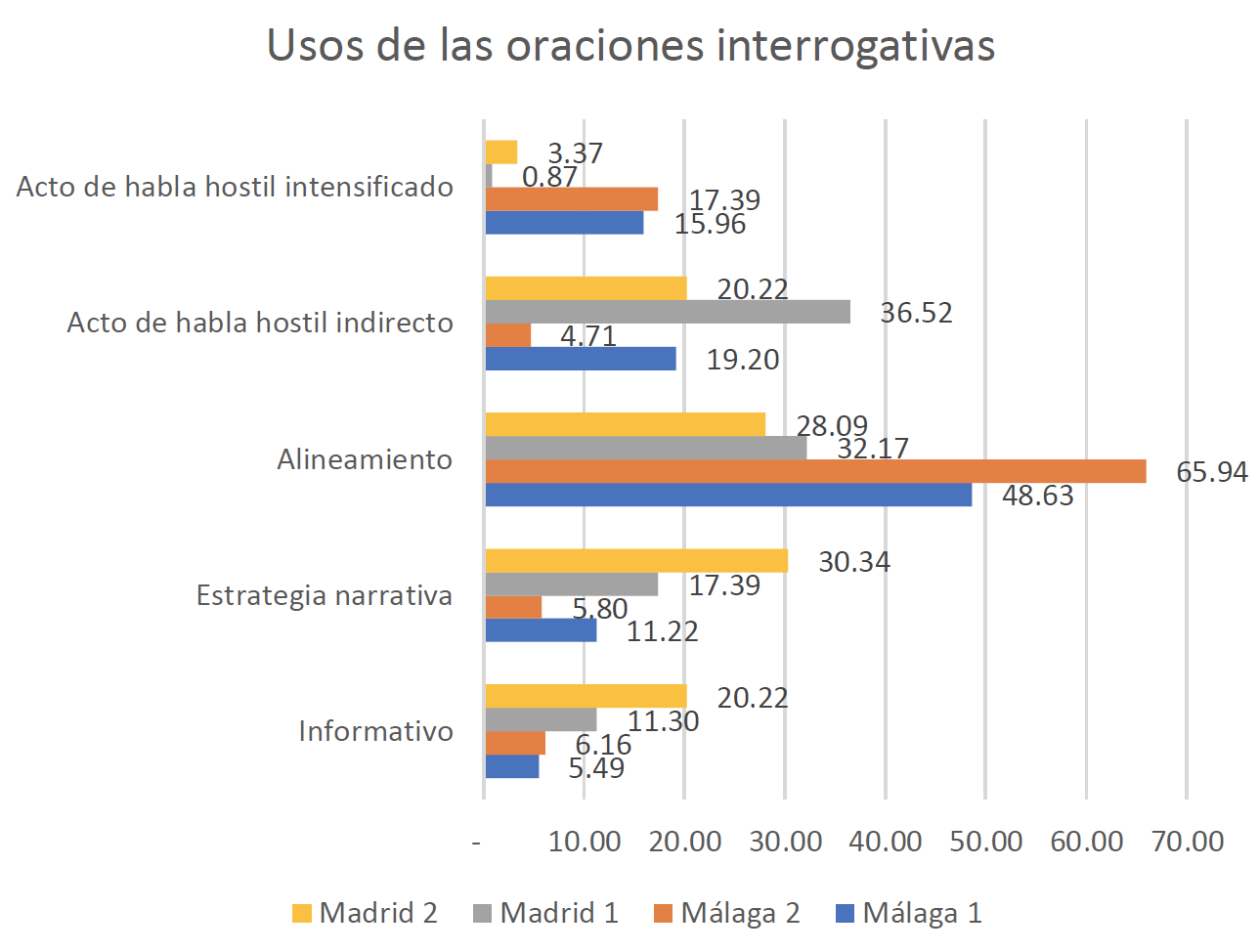

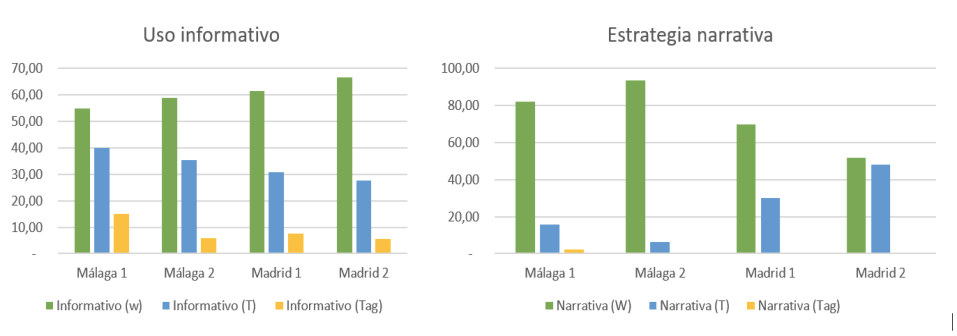

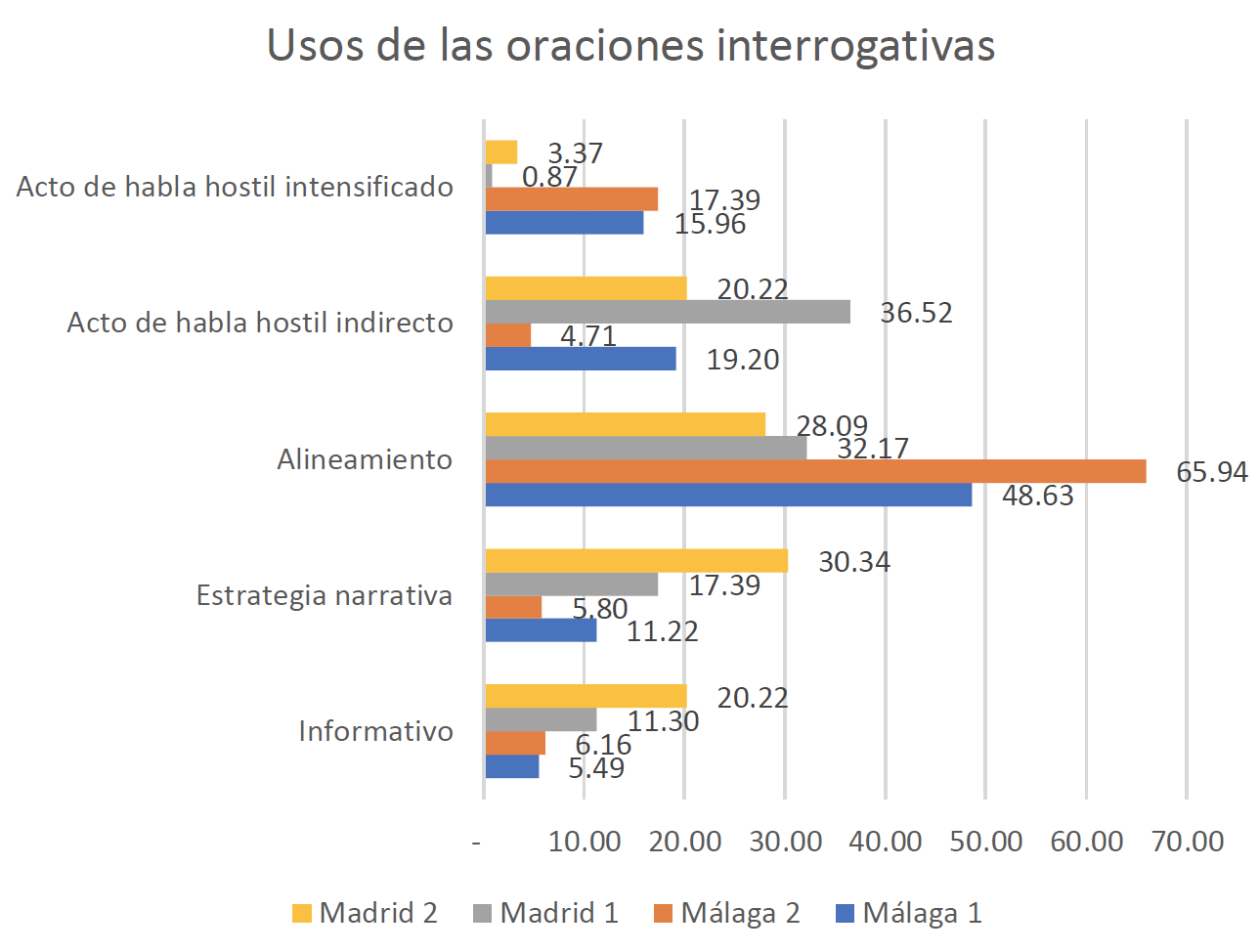

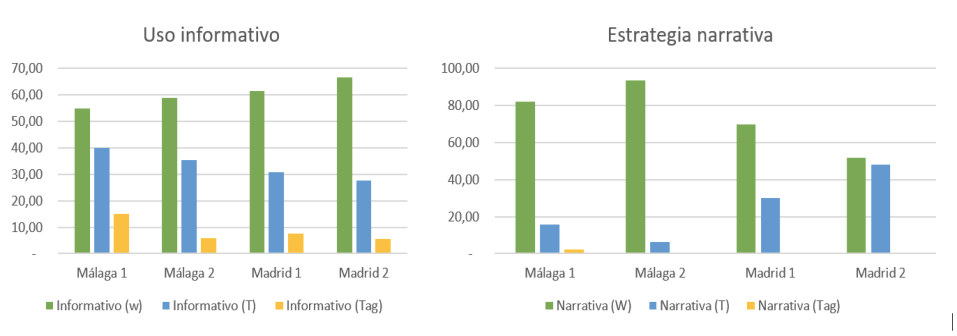

La primera pregunta de investigación hacía también referencia a la existencia, o no, de diferencias significativas entre las parejas con respecto al uso de las oraciones interrogativas en estas situaciones. Para responder a esta, se ha calculado la frecuencia relativa de los diferentes usos de las oraciones interrogativas en relación con el número total de estas oraciones empleadas por cada uno de los grupos de análisis (las parejas). Los resultados se muestran en la figura 4.

Figura 4. Distribución de las oraciones interrogativas según sus usos y grupos de análisis (%)

Atendiendo a los porcentajes obtenidos, se observan diferencias, en algunos casos significativas, en el uso que realizan las distintas parejas. Por ejemplo, Málaga 2 tiene la mayor proporción de usos de alineamiento (65.94%), mientras que Madrid 1 tiene la mayor proporción de actos de habla hostiles indirectos (36.52%); por otra parte, los actos de habla hostiles intensificados son más comunes en Málaga 2 (17.39%) y casi inexistentes en Madrid 1 (0.87%). No se puede descartar que, siendo similar la situación comunicativa, dichas diferencias puedan estar condicionadas por singularidades idiolectales, el propio proceso terapéutico o la situación diagnóstica de la relación de pareja, si bien el estudio de esta cuestión excede los límites de la presente investigación.

Pese a las diferencias existentes, se observan también algunos rasgos comunes. Por ejemplo, las parejas de Málaga son las que utilizan en mayor proporción las oraciones interrogativas con la intención de buscar alineamiento y afiliación. Este dato podría explicar el uso más elevado que de las oraciones interrogativas en su conjunto mostraban estas parejas en la figura 2 (v. apartado 4.1.1).

Además, si se calculan las desviaciones estándar, se detecta que estas son relativamente bajas en los usos informativo y acto de habla hostil intensificado (≈ 2.3734 y ≈ 6.2049, respectivamente), lo que sugiere que todos los grupos analizados tienden a utilizarlos menos. Un dato que se puede explicar por las singularidades del contexto comunicativo (Hymes, 1972) en el que se producen estas interacciones.

La formulación intensificada de los actos de habla hostiles que permiten algunas oraciones interrogativas constituye un ataque directo a la imagen del otro miembro de la pareja, una imagen que, además, se proyecta ante un tercero, al que conocen relativamente poco y al que le otorgan autoridad epistémica. Por tanto, sería plausible que el propósito último de la participación en estas terapias minorice su uso. Además, la presencia de un tercero, la terapeuta, contribuye a que los conflictos que emergen durante el transcurso de la terapia no alcancen su máxima intensidad, pues entre sus funciones se encuentra la de no permitir que esto ocurra. Por tanto, el propio saber metapragmático de la pareja debe de estar interviniendo para, de forma consciente o inconsciente, evitar esos usos lingüísticos con mayor potencialidad de generar emociones negativas. Cuando esto no es así o cuando la frecuencia de estos usos es relativamente alta, como parece que ocurre en Madrid 1 y Málaga 2, podría considerarse un dato objetivo con el que argumentar un elevado índice de conflictividad. Por último, el conocimiento mutuo que se presupone entre íntimos y familiares podría explicar el reducido uso que de las oraciones interrogativas con fines informativos realizan estos hablantes.

La siguiente pregunta de investigación planteaba si estos usos variaban de forma regular en el transcurso de la terapia. Para responder a esta cuestión, se han cuantificado los usos de forma diferenciada en las sesiones que representan la fase inicial, media o final del proceso terapéutico. Los resultados, desglosados según los datos de cada una de las parejas participantes, se muestran en las tablas 1, 2 y 3. Además, se ofrece la media, ponderada según el número total de oraciones interrogativas registradas en cada uno de los grupos.

Tabla 1. Usos de las oraciones interrogativas en las sesiones iniciales de la terapia (%)

|

Málaga 1 |

Málaga 2 |

Madrid 1 |

Madrid 2 |

Media |

Informativo |

9.17% |

15.79% |

8.33% |

12.12% |

11.85% |

Estrategia narrativa |

3.33% |

3.51% |

22.22% |

33.33% |

15.10% |

Alineamiento |

58.33% |

57.89% |

52.78% |

21.21% |

47.55% |

Acto de habla hostil indirecto |

15.00% |

5.26% |

16.67% |

30.30% |

16.81% |

Acto de habla hostil intensificado |

14.17% |

17.54% |

0.00% |

3.03% |

8.68% |

Total |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

Tabla 2. Usos de las oraciones interrogativas en las sesiones intermedias de la terapia (%)

|

Málaga 1 |

Málaga 2 |

Madrid 1 |

Madrid 2 |

Media |

Informativo |

1.65% |

6.45% |

6.82% |

30.56% |

11.37% |

Estrategia narrativa |

19.83% |

8.60% |

20.45% |

27.78% |

19.16% |

Alineamiento |

31.40% |

78.49% |

40.91% |

30.56% |

45.84% |

Acto de habla hostil indirecto |

26.45% |

3.23% |

29.55% |

11.11% |

17.58% |

Acto de habla hostil intensificado |

20.66% |

3.23% |

2.27% |

0.00% |

6.54% |

Total |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

Tabla 3. Usos de las oraciones interrogativas en las sesiones finales de la terapia (%)

|

Málaga 1 |

Málaga 2 |

Madrid 1 |

Madrid 2 |

Media |

Informativo |

5.39% |

1.57% |

20.00% |

15.00% |

10.99% |

Estrategia narrativa |

11.98% |

4.72% |

8.57% |

30.00% |

13.82% |

Alineamiento |

53.29% |

59.84% |

0.00% |

35.00% |

37.03% |

Acto de habla hostil indirecto |

16.17% |

6.30% |

65.71% |

20.00% |

27.55% |

Acto de habla hostil intensificado |

13.17% |

27.56% |

5.71% |

0.00% |

11.85% |

Total |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

La prueba Tukey determina la existencia de diferencias significativas al comparar los valores medios de cada uno de los usos en los diferentes estadios de la terapia. Sin embargo, analizados de forma global, los resultados muestran cierto aumento del uso de las oraciones interrogativas vinculadas a actos de habla hostiles, tanto en la forma atenuada como intensificada, en las sesiones finales. Este dato constituye un claro indicio de como en esa sesión 15 de las parejas Madrid 1, Madrid 2 y Málaga 1 se incrementaron los índices o marcas de conflictividad.

Por otra parte, sobre estos resultados llama la atención esa recurrente búsqueda de afiliación y alineamiento que se observa en las sesiones iniciales se mantiene a lo largo de todo el proceso terapéutico, pese a que necesariamente los participantes en la terapia deben de haber percibido ya que el rol de la terapeuta les impedirá obtener tal respuesta. Esta puede ser una de las causas por las que, aun presentando una frecuencia de uso elevada, este uso decrezca en las sesiones finales. No obstante, igualmente determinante debe de haber sido esa comunicación más crítica y confrontacional que se observa en la sesión que ilustra las fases finales de la terapia.

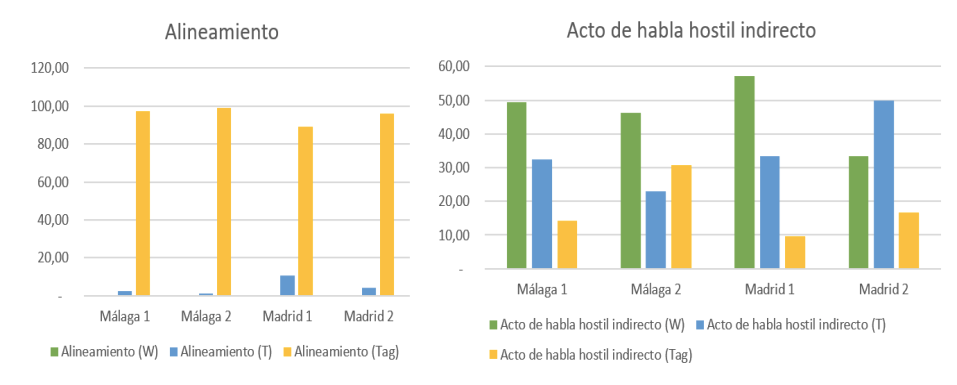

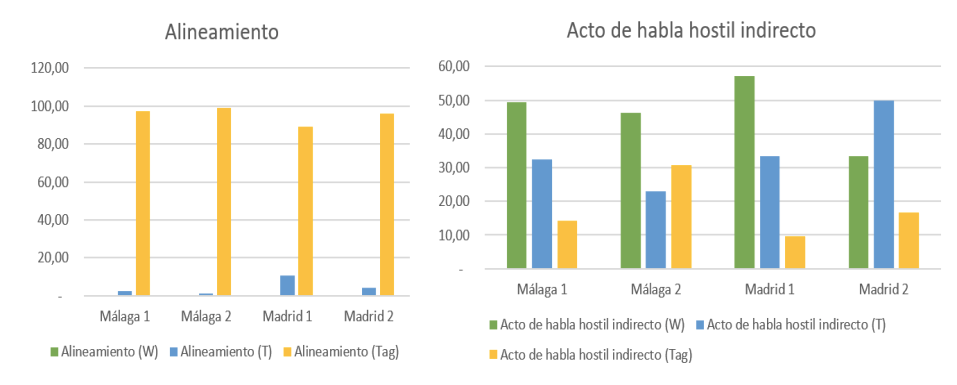

La última pregunta de investigación se refería la existencia, o no, de alguna correlación entre la forma de las oraciones interrogativas y la intencionalidad que subyace a su uso en dichas situaciones. Para responder a esta cuestión, se cuantificaron estos usos según la clase de oración interrogativa (total, parcial o confirmativa) con que se expresó. Los resultados se muestran en las figuras 5 y 6.

Tabla 5. Distribución de las clases de oraciones en cada uno de los usos (%)

Figura 6. Distribución de los tipos de oración interrogativa en cada uno de los usos y grupos (%)

Sobre las diferencias que se observan en los promedios obtenidos en cada uno de los grupos, estas son estadísticamente significativas al aplicar la prueba Tukey. Además, dichas diferencias se repiten de forma similar en la mayor parte de los grupos de análisis.

En los usos más vinculados a la progresión informativa predomina el tipo de oración interrogativa que centra su foco en un hecho o situación en su conjunto, o en un elemento concreto de esta, esto es, oraciones interrogativas totales o parciales. En cambio, cuando la pareja busca la afiliación y el alineamiento del receptor opta de forma muy clara por el uso de oraciones interrogativas de tipo confirmativo mediante las llamadas partículas de contacto, ¿no?, ¿sabes?, ¿vale?, etc. (Briz, Pons y Portolés, 2008; Uclés 2020; Hidalgo y Briz, 2023) Se corresponde, por tanto, la información que aporta el corpus con la que ofrecen las gramáticas (Escandell, 1999).

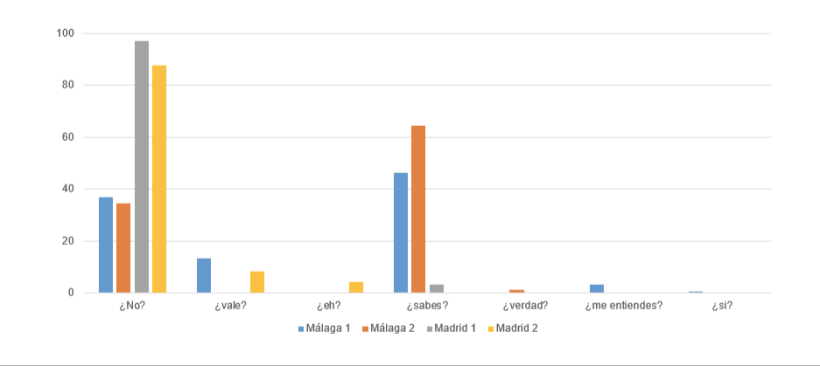

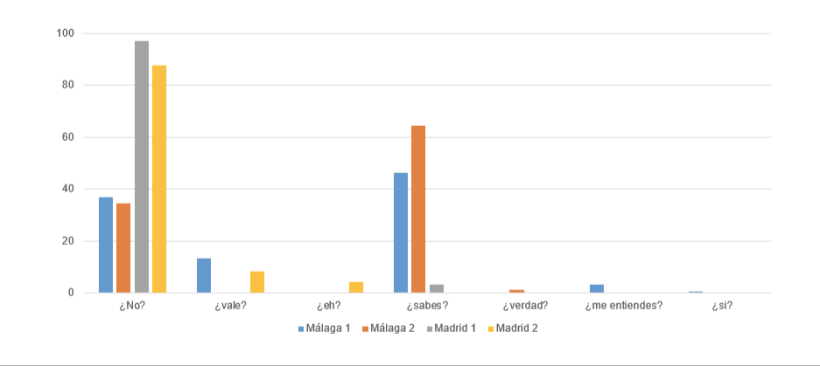

Vinculado al uso de oraciones interrogativas de tipo confirmativo, se realizó un ulterior análisis, en el que se anotó de forma diferenciada cada una de las fórmulas o partículas confirmativas que utilizaban los hablantes con el fin de descubrir si el uso de alguna de ellas prevalecía en este tipo de situación (figura 7).

Los resultados muestran que entre la nómina de partículas identificada predomina claramente el uso de dos de ellas: ¿no? y ¿sabes? No obstante, resulta llamativo que, al menos en la muestra analizada, su uso esté también claramente correlacionado con la zona geográfica de algunos de los grupos (Figura 7). En la medida en que la muestra analizada solamente registra la producción de cuatro grupos de hablantes, este análisis no permite extraer informaciones concluyentes. Sin embargo, sí subraya la necesidad de contemplar una línea de investigación en la que explorar la existencia, o no, de diferencias diatópicas en la expresión de la conflictividad en español, que incluirá también el estudio de este tipo de fórmulas en contextos conflictivos.

Figura 7. Distribución de partículas en preguntas confirmativas (%)

Finalmente, es en la expresión de actos de habla hostiles de forma indirecta donde encontramos mayor variedad de formas interrogativas. Dicha variedad puede ser consecuencia de la diversidad de actos que se incluyen bajo esa denominación de actos de habla hostiles, por lo que parece necesario un estudio más pormenorizado del contexto lingüístico que precede o sucede a estas para tratar de reconocer algún tipo de patrón o regularidad formal.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha mostrado, de forma cualitativa y cuantitativa, los usos que de las oraciones interrogativas realizan los miembros de una pareja en un contexto potencialmente conflictivo como son las terapias de pareja.

Señalaba Escandell (1999) que, especialmente en el caso de las oraciones interrogativas de carácter no marcado, la identificación de la intencionalidad subyacente al uso de oraciones que contienen una incógnita es altamente dependiente de las condiciones contextuales. En el caso de la situación comunicativa analizada, la relación de proximidad y máximo conocimiento mutuo hacía prever un número reducido de usos informativos, como así han confirmado los datos analizados. Por otra parte, también se ha mostrado como en ese marco de conflictividad el uso de las oraciones interrogativas se convierte en una estrategia con la que intentar hacer valer el posicionamiento de una de las partes, es decir, vencer, pero minimizando, en la mayor parte de las ocasiones, las posibilidades de generar emociones negativas. Con dicho fin, el emisor recurre a las oraciones interrogativas para resaltar estratégicamente algún elemento de la narración, para buscar la alianza con la terapeuta o para expresar actos de habla hostiles de forma mitigada. Para ciertos usos, además, sí se observa el predominio de alguno de los tres tipos básicos de oraciones interrogativas, esto es, total, parcial o confirmativa. Un predominio que, por otra parte, es coherente con la caracterización semántica y funcional que sobre estas establece la tradición lingüística.

Dicho esto, cabe señalar el hecho de que una descripción sociolingüística de la comunicación conflictiva en español se encuentra entre los objetivos del proyecto de investigación en los que se incluye este trabajo. Es por este motivo que se están realizando ya grabaciones de sesiones de terapia de pareja con hablantes procedentes de otros ámbitos del mundo hispánico. Así pues, constituye una línea de investigación futura el contraste de los datos aquí representados con una muestra más amplia del contexto hispanohablante.

Finalmente, resulta igualmente necesario para los fines de esta investigación el estudio del uso de las oraciones interrogativas en situaciones conflictivas en un contexto familiar, pero sin la mediación y presencia de alguien ajeno a la pareja como es la terapeuta. ¿De qué forma y con qué fines utilizan las oraciones interrogativas dos personas que mantienen una relación íntima y conflictiva? ¿Continuarán autolimitando la forma en que realizan esos actos de habla hostiles? ¿Seguirán utilizando las oraciones interrogativas, en sus diferentes formas, para intentar hacer valer su posicionamiento o utilizarán otro tipo de estrategias más directas? ¿La ausencia de un tercero limita el potencial conflictivo de determinadas estructuras?

Estos son algunos de los interrogantes que surgen tras la realización de este estudio y que necesariamente precisarán para responderse tanto de un corpus con mayor representatividad del mundo hispánico como de un corpus de conversación espontánea y conflictiva entre íntimos.

6. BIBLIOGRAFÍA

Albelda-Marco, Marta (2022). Rhetorical questions as reproaching devices. Journal of Language Aggression and Conflict. https://doi.org/10.1075/jlac.00077.alb

Blanco Salgueiro, Antonio (2008). Cómo hacer cosas malas con palabras: actos ilocucionarios hostiles y los fundamentos de la teoría de los actos de habla. Crítica, 40 (118), 3-27. https://doi.org/10.22201/iifs.18704905e.2008.1017

Blas Arroyo, José Luis (2010). La función de las preguntas en un discurso agonal: el debate electoral cara a cara. Discurso & Sociedad, 4.4, 675-705.

Bolinger, Dwight (1957). Interrogative Structures of American English: The Direct Question, Publication of the American Dialect Society, 28. University of Alabama Press.

Brenes Peña, Ester (2011). Actos de habla disentivos: identificación y análisis. Ediciones Alfar S.A

Briz Gómez, Antonio (e.p.): Para el análisis de conversaciones de conflicto de pareja.

Briz Gómez, Antonio, Pons, Salvador, & Portolés, José (coords.) (2008). Diccionario de partículas discursivas del español. En línea, www.dpde.es.

Brown, Penelope & Levinson, Stephen C. (1978/ 1987). Politeness: Some universals in language usage (Vol. 4). Cambridge University Press.

Burguera Serra, Joan G. (2009). Gramática y pragmática de la interrogación retórica en español. Una aplicación al debate parlamentario. Universitat de Barcelona.

Clancy, Bryan (2018). Conflict in corpora: Investigating family conflict sequences using a corpus pragmatic approach. Journal of Language Aggression and Conflict, 6 (2), 228-248. https://doi.org/10.1075/jlac.00011.cla

Chen, Guo-Ming (2011). An introduction to key concepts in understanding the Chinese: Harmony as the foundation of Chinese communication. China Media Research, 7(4), 1-12.

Cuenca, M.ª José (1996). Aproximació sintàctico-pragmàtica a les «questions-tags» en català. En A. Schönberger & T. D. Stegmann (eds.), Actes del desè Col· loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 397-408). Frankfurt-am-Main, (Vol. 3).

Cuenca, M.ª José & Castellà, Josep M.ª (1995). Una caracterització cognitiva de les preguntes confirmatòries («question tags»). Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 18, 65-84. https://raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/299055.

Escandell Vidal, Victoria (1999). Los enunciados interrogativos. Aspectos semánticos y pragmáticos. En I. Bosque & V. Demonte (Eds.), Gramática descriptiva de la lengua española (pp. 3929–3992). Espasa.

Freed, Alice (1994). The form and function of questions in informal dyadic conversation. Journal of pragmatics, 21(6), 621-644. https://doi.org/10.1016/0378-2166(94)90101-5

Grice, Herbert Paul (1975). Logic and conversation. Speech acts (pp. 41-58). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004368811_003

Grice, Herbert Paul (1978). Further notes on logic and conversation. Pragmatics (pp. 113-127). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004368873_006

Grimshaw, Allen (ed.) (1990). Conflict Talk: Sociolinguistic Investigations of Arguments in Conversations. Cambridge University Press.

Gruber, Helmut (1998). Disagreeing: Structure and sequential placement of disagreements in conflicts phase of talk. Text, 18(4), 467-503.

Gruber, Helmut (2001). Questions and strategic orientation in verbal conflict sequences. Journal of Pragmatics, 33(12), 1815-1857. https://doi.org/10.1016/S0378-2166(00)00083-7

Gu, Yueguo (1990). Politeness Phenomena in Modern Chinese. Journal of Pragmatics, 14, 237‐257. https://doi.org/10.1016/0378-2166(90)90082-O

Haverkate, Henk (2006). Aspectos pragmalingüísticos de la interrogación en español con atención especial a las secuencias de preguntas. Cultura, lenguaje y representación: revista de estudios culturales, 27-40.

Heritage, John (2002). The Limits of Questioning: Negative Interrogatives and Hostile Question Content. Journal of Pragmatics, 34 (10–11), 1427–1446. https://doi.org/10.1016/S0378-2166(02)00072-3

Hidalgo, Antonio & Briz Gómez, Antonio (2023). Partículas discursivas y prosodia: Los marcadores de control de contacto ¿sabes? y ¿entiendes? Spanish in Context. https://doi.org/10.1075/sic.21027.hid

Hymes, Dell (1972). Models of the Interaction of Language and Social Life. En J. Gumperz & D. Hymes (eds.): Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication (pp. 35–71). Holts Rinehart & Winston.

Jeffries, L. & O’Driscoll, J. (2019). Introduction. En M. B. Evans, L. Jeffries & J. O’Driscoll (eds.): The Routledge handbook of language in conflict (1-9). Routledge.

Koshik, Irene (2005). Beyond rhetorical questions: Assertive questions in everyday interaction. John Benjamins Publishing.

Lakoff, George & Johnson, Mark (1995 [1986]). Metáforas de la vida cotidiana. Cátedra. 2ª ed.

Lakoff, Robin (1973). The logic of politeness: Or, minding your p’s and q’s. En Proceedings from the Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society (Vol. 9, No. 1, pp. 292-305). Chicago Linguistic Society.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3

Longobardi, Sara (2021). Funciones de la oración interrogativa directa en los textos orales de las series de televisión españolas. Cuadernos AISPI, 18(2), 97-124. https://doi.org/10.14672/2.2021.1870

Muntigl, Peter & Turnbull, William (1998). Conversational structure and facework in arguing. Journal of Pragmatics, 29, 3, 225-256. https://doi.org/10.1016/S0378-2166(97)00048-9

Pan, Yuling (2000). Politeness in Chinese Face‐to‐Face Interaction. Elsevier.

Querol-Bataller, María (2023). Construcciones interrogativas en las sesiones de terapia: una herramienta para la (des)escalada del conflicto. Anuario de Estudios Filológicos, 46, 279-301. https://doi.org/10.17398/2660-7301.46.279

Raymond, Geoffrey (2003). Grammar and social organization: Yes/no interrogatives and the structure of responding. American sociological review, 939-967. https://doi.org/10.2307/1519752

Sanmartín-Sáez, Julia & Albelda-Marco-Marco, Marta (2023). La interpretación del discurso reproducido como fuente de conflicto en conversaciones familiares. Rilce. Revista De Filología Hispánica, 39(2), 742-771. https://doi.org/10.15581/008.39.2.742-71

Schiffrin, Deborah (1984). Jewish Argument as Sociability. Language in Society, 13 (3), 311-335. https://doi.org/10.1017/S0047404500010526

Schmidt-Radefeldt, Jürgen (1977). On so-called ‘rhetorical’ questions. Journal of pragmatics, 1(4), 375-392. https://doi.org/10.1016/0378-2166(77)90029-7

Sifianou, Maria (2019). Conflict, disagreement and (im) politeness. En M. Evans, L. Lesley Jeffries, & J. O’Driscoll (eds.), The Routledge handbook of language in conflict (pp. 176-195). Routledge.

Spencer-Oatey, Helen (2008). Culturally Speaking. Culture, Communication and Politeness. Continuum, 2ª ed.

Steensig, Jakob, & Drew, Paul (eds.) (2008). Questioning and affiliation/disaffiliation in interaction. Discourse Studies, 10(1), 5–15. http://www.jstor.org/stable/24049337

Steensig, Jakob, & Larsen, Tine (2008). Affiliative and disaffiliative uses of you say x questions. Discourse Studies, 10(1), 113-133. https://doi.org/10.1177/1461445607085593

Stivers, Tanya, Mondada, Lorenza, & Steensig, Jakob (2011). Knowledge, morality and affiliation in social interaction. En The morality of knowledge in conversation (pp. 3-24). Cambridge University Press.

Stivers, Tine (2008). Stance, Alignment, and Affiliation During Storytelling: When Nodding Is a Token of Affiliation. Research on Language and Social Interaction, 41(1), 31-57. https://doi.org/10.1080/08351810701691123

Stivers, Tine (2008). Stance, Alignment, and Affiliation During Storytelling: When Nodding Is a Token of Affiliation. Research on Language and Social Interaction, 41(1), 31-57. https://doi.org/10.1080/08351810701691123

Uclés Ramada, Gloria (2020). Las funciones interactivas del marcador español ‘¿no?’ Las fronteras entre la atenuación y la protección de la imagen. Revista Signos. Estudios de Lingüística, 53 (104), 790-814. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342020000300790.

Wu, Yaxin y Zhou, Xiali (2020). Addressing information discrepancies in conversation: bú shì…ma? interrogatives as account solicitations in Mandarin Chinese. Journal of Pragmatics, 162, 45-61. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2020.03.005

Notas

1 Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i «Estrategias pragmático-retóricas en la interacción conversacional conflictiva entre íntimos y conocidos: intensificación, atenuación y gestión interaccional (ESPRINT)» (ref. PID2020-114805GB-I00), financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y de la «Red Temática sobre comunicación conflictiva y mediación: interacción, vínculos relacionales y cohesión social» (CoCoMInt), financiada por la ayuda RED2022-134123-T de la convocatoria «Redes de Investigación 2022», MCIN/AEI /10.13039/501100011033. [Volver]

2 Para más información sobre las características de este tipo de terapia puede consultarse https://en.unav.edu/web/institute-for-culture-and-society/projects/effects-emotionally-focused-therapy [Volver]

3 Abreviaturas utilizadas:

E: Emisor. Aquel que formula el mensaje

R1: Receptor 1. Aquel a quien específicamente se dirige el mensaje

R2: Receptor 2. Aquel que recibe el mensaje sin ser necesariamente para quien se ha construido el enunciado.

T: Terapeuta

P1: Miembro 1 de la pareja

P2: Miembro 2 de la pareja

DS: Distancia social

H: Hombre

M: Mujer [Volver]

4 Una descripción más detallada de estos usos puede encontrarse en Querol-Bataller (2023). [Volver]

5 Con el fin de proteger la anonimidad de los participantes, los ejemplos muestran un número limitado de intervenciones. [Volver]

6 Para facilitar la identificación de la estructura referida en cada caso, esta se marca con el uso de la cursiva. [Volver]

7 Agradezco al revisor anónimo que realizara esta observación sobre el uso de esta estrategia y, dada su pertinencia, he decidido incluirla en el texto. [Volver]

8 En el análisis del corpus únicamente se han considerados los elementos prosódicos explícitamente marcados en la transcripción como, por ejemplo, la entonación exclamativa que aparecía de forma simultánea a la marca de oración interrogativa. Se pospone para futuros trabajos un estudio de los elementos prosódicos a través del uso de programas informáticos especializados. [Volver]