Cultura, lenguaje y representación / Culture, Language and Representation

Pascual, Mariana y Vásquez Bustos, Víctor (2024): Relatos de dolor: las metáforas conceptuales en la construcción del padecimiento crónico de mujeres chilenas. Cultura, Lenguaje y Representación, Vol. XXXIV, 255-273

ISSN 1697-7750 · E-ISSN 2340-4981

DOI: https://doi.org/10.6035/clr.7848

Universitat Jaume I

Relatos de dolor: las metáforas conceptuales en la construcción del padecimiento crónico de mujeres chilenas

Recounts of pain: Conceptual metaphors in the construction of chronic pain by Chilean women

Artículo recibido el / Article received: 2023-12-22

Artículo aceptado el / Article accepted: 2024-04-11

Resumen: El objetivo de este trabajo es determinar las conceptualizaciones del dolor asociadas al padecimiento crónico de endometriosis a partir de los usos metafóricos relacionados con el dolor, identificados en 30 entrevistas a pacientes de esta enfermedad ginecológica. El análisis incluyó la identificación de concordancias, asistida por el programa Sketch Engine, y el rastreo de las palabras de mayor frecuencia. Desde el grupo de unidades léxicas se estudiaron dos lemas característicos del discurso: dolor y sentir, en el marco de 200 concordancias aleatorizadas. Posteriormente, y aplicando la propuesta del procedimiento de Cameron y Maslen (2010), se identificaron los usos metafóricos, que fueron categorizados e interpretados según el dominio fuente en los cuales se contextualizaban en términos cognitivos. De esta manera, se establecieron las conceptualizaciones metafóricas sobre el sentir de las pacientes que experimentan endometriosis y los tipos de dolor que comunican. Los resultados indican que las conceptualizaciones más frecuentes refieren a tipos e intensidades del dolor, que implican un desafío para las hablantes. Además, se detectó una serie de metáforas conceptuales vinculadas con la reacción de otros sujetos ante quien padece endometriosis o a la construcción de los efectos de la patología en su estado emocional. Las conceptualizaciones refieren a intensidades extremas de dolor, falta de credibilidad percibida por parte de las pacientes y sentimientos de «despersonalización». Todos estos son, tristemente, aspectos que estas mujeres deben enfrentar cotidianamente y que el lenguaje de metáforas les ayuda a conceptualizar.

Palabras clave: metáfora conceptual, dolor crónico, relatos de dolor, estudios del discurso

Abstract: This study aims to determine the conceptualizations of pain associated with the chronic suffering of endometriosis based on the metaphorical uses related to pain identified in 30 interviews with patients of this gynaecological disease. The analysis included the identification of concordances, assisted by the Sketch Engine software, and the determination of the most frequent words. From the group of lexical units, two lemmas characteristic of this discourse were studied: pain and feeling, within the framework of 200 randomized concordances. Subsequently, and applying the proposal of the Cameron and Maslen’s (2010) procedure, the metaphorical uses were identified and then categorized and interpreted according to the source domain in which they were contextualized in cognitive terms. In this way, metaphorical conceptualizations were established about the feelings of patients experiencing endometriosis and the types of pain that they communicate. Results indicate that the most frequent conceptualizations refer to types and intensities of pain, which imply a challenge for speakers. Besides, conceptual metaphors related to others’ reactions towards endometriosis sufferers and to the construction of the effects of the pathology on their emotional state were identified. Conceptualizations refer to extreme intensities, lack of credibility perceived by the patients and feelings of «depersonalization». Unfortunately, all of them are aspects that these women must face daily, conceptualized in language through metaphors.

Key words: conceptual metaphor, chronic pain, recounts of pain, discourse studies

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la literatura en la materia (Semino, 2010; Charteris-Black, 2016; Bullo, 2018; Bullo y Hearn, 2020; Bullo, Pascual y Magaña, 2021) uno de los recursos comunes para la comunicación del dolor crónico en las y los pacientes es la metáfora y el lenguaje figurativo en general. Parte de las razones que explican esta situación se derivan de la propia naturaleza de las dolencias patológicas, que se caracterizan, por ejemplo, por no mostrar signos observables directamente en el cuerpo y por depender en su comunicación más que nada de las evaluaciones subjetivas de las personas que sufren los padecimientos. Por ende, la comunicación del dolor se torna compleja de compartir con otros únicamente por medio del lenguaje literal.

En esta investigación, nos centramos en la endometriosis, condición que causa dolor crónico en diferentes partes del sistema reproductor femenino. En específico, estudiamos el lenguaje metafórico que emplean pacientes chilenas que sufren esta condición, para así determinar las conceptualizaciones o representaciones; esto es, las maneras en que se construye el significado de las experiencias del dolor patológico. Para esto, empleamos el marco teórico y metodológico de la Teoría de la Metáfora Conceptual (Lakoff y Johnson, 2015/2018; Kövecses, 2010) en el contexto de la lingüística aplicada a la comunicación en salud (Semino, 2010, 2021; Charteris-Black, 2021; Olza et al., 2021).

Si bien se cuentan algunos estudios sobre metáfora y dolor patológico por endometriosis (Bullo, 2018; Bullo y Hearn, 2020; Bullo, Pascual y Magaña, 2021), estos resultan escasos. Además, las investigaciones se concentran, por ejemplo, en la representación metafórica de las dolencias corporales, más que en la dimensión emocional del dolor crónico. Finalmente, no se presentan mayores estudios en español sobre el tema. Por ende, el objetivo de esta investigación es determinar las conceptualizaciones del dolor asociadas al padecimiento crónico de endometriosis a partir de los usos metafóricos identificados en 30 entrevistas en profundidad a pacientes chilenas de esta enfermedad.

2. LA METÁFORA: UN CONSTRUCTO COGNITIVO, LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

En la Lingüística Cognitiva, la metáfora se comprende como un fenómeno cognitivo, lingüístico y social. Es cognitivo porque implica un procedimiento mental para comprender una dimensión de la realidad en comparación con otra (Steen, 2017); es lingüístico porque dichas relaciones de comparación se codifican en el lenguaje (Kövecses, 2010; Steen, 2017) y es social, dado que los significados metafóricos nos permiten representar la realidad de manera particular y, así, interactuar con los otros y desenvolvernos en la sociedad (Semino, 2008; Koller, 2012; Navarro i Ferrando, 2019).

Desde los años ochenta, una gran cantidad de estudios ha incorporado el razonamiento de que los usos metafóricos se presentan de manera generalizada en las lenguas y que, por ende, la metáfora corresponde a un mecanismo integral de la cognición humana. Esta idea se fundamenta en la premisa lingüístico-cognitiva de que el lenguaje refleja en alguna medida la estructura y las funciones de la mente (Butler y Gonzálvez-García, 2012; Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, 2012), y además se constituye como uno de los ejes centrales de la Teoría de la Metáfora Conceptual (TMC) (Lakoff y Johnson, 2015; Kövecses, 2010). Esta teoría sostiene que desde el análisis lingüístico se pueden postular y modelar metáforas conceptuales o mapeos entre dominios de conocimiento. En ellos, típicamente se proyectan correspondencias conceptuales desde un dominio fuente, más concreto, específico y relacionado con el cuerpo (o, en otras palabras, más básico), hacia un dominio meta, de mayor abstracción y complejidad. Estas formas de representación del significado se construyen a partir de expresiones metafóricas o estructuras lingüísticas que manifiestan una o más asociaciones entre dominios cognitivos (Lakoff y Johnson, 2015; Kövecses, 2010).

Generalmente, se consideran como usos metafóricos las metáforas lingüísticas, que corresponden a palabras o frases cuyo significado en contexto contrasta pero, a la vez, puede ser comprendido en comparación con un valor más básico, que evoca o comunica indirectamente la construcción (Semino, 2008: 228). Por ejemplo, en el enunciado su batalla contra el cáncer, la nominalización batalla evoca el significado de una lucha física con armas, que permite comprender el sentido contextual término, a saber: el intento valiente de alguien de recuperarse o superar el cáncer3. De esta manera, esta metáfora lingüística expresa implícitamente una asociación conceptual entre los dominios del cáncer y del enfrentamiento físico (o guerra). No obstante, de acuerdo con algunos autores en la materia (Cameron y Maslen, 2010: 110-111; Semino, Demjén y Demmen, 2018: 8), una incongruencia y una simultánea comparación entre significados también se pueden expresar por medio de determinados símiles y otros recursos figurativos (p. ej. alegorías), lo cual procede de manera directa en estos casos. Desde una perspectiva conceptual, Steen y otros (2010) y Steen (2017) reconocen que este tipo de usos indican un mapeo entre dominios de conocimiento, que se manifiesta de manera explícita en el discurso. Así, con los términos de expresión metafórica y uso metafórico no sólo nos referiremos a las metáforas lingüísticas, sino también a las construcciones que comunican abiertamente una correspondencia entre dominios, entre los que se cuentan los símiles metafóricos.

La importancia de los modelos metafóricos radica en que no sólo explican la productividad metafórica de las lenguas, sino también impactan en el comportamiento individual y social de las personas. Por ejemplo, durante los primeros momentos de la pandemia de COVID-19, en numerosos países, el discurso político y mediático se caracterizó por el uso del dominio de la guerra para comunicar y representar la crisis sanitaria por la propagación del virus SARS-Cov-2 (Charteris-Black, 2021; Lovón Cueva et al., 2021; Olza et al., 2021; Semino, 2021; Filardo-Llamas, 2022). Así, en uno de sus discursos, el presidente de España, Pedro Sánchez, señaló: «La declaración del Estado de Alarma permite movilizar, al máximo, los recursos materiales para combatir el virus [...]. La victoria depende de cada uno de nosotros» (Ejemplo extraído desde Filardo-Llamas, 2022: 204).

Si bien las metáforas conceptuales se basan generalmente en las experiencias corporales de los seres humanos y la cultura, la activación de determinadas correspondencias y su expresión en el discurso también responde, en mayor o menor grado, a los diferentes factores del contexto discursivo, situacional y sociocultural inmediato en el que se enmarca la comunicación (Kövecses, 2010, 2015). De este modo, se reconoce que la metáfora corresponde a un fenómeno multidimensional, que implica aspectos discursivos, corporales, cognitivos y sociales (Vereza, 2010; Navarro i Ferrando, 2019). Las metáforas conceptuales han sido destacadas en la literatura por su función de «catalizadoras de la comunicación intersubjetiva relativas a experiencias en primera persona» (Silvestre-López, 2022). Esta funcionalidad discursiva las hace particularmente relevantes para el presente estudio.

3. DISCURSO Y SALUD DESDE LA EXPERIENCIA DE MUJERES QUE PADECEN ENFERMEDADES CRÓNICAS

Bañón (2018) afirma que la salud y la enfermedad son constructos sociales al servicio de las ideologías predominantes. Esto implica que la manera en que estos conceptos se conceptualizan a través de las épocas y entre culturas es, en gran medida, dinámica y cambiante. En consecuencia, las ideas socialmente dominantes impactan la prevención, el tratamiento y los cuidados de las enfermedades. Esta es una de las razones por las cuales el estudio de los discursos juega un rol fundamental al momento de entender las experiencias de quienes padecen enfermedades crónicas. Si consideramos que las enfermedades constituyen constructos de naturaleza -al menos parcialmente- sociales, resulta razonable concebir que es mediante el lenguaje que generen enormes redes conceptuales sobre sus experiencias. El dolor no es ajeno a esta conceptualización, en tanto constituye una vivencia que se materializa según dinámicas culturales y se comunica de acuerdo con pautas -la mayoría de las veces implícitas- que los contextos sociales imponen, sugieren y consolidan o condenan. La reacción frente al dolor, la manera de comunicarlo, las prácticas socioculturales asociadas a su tratamiento, la experiencia y la prevención del dolor están profundamente arraigadas en la cultura y reflejadas en el lenguaje (Halliday, 1998). Su estudio, en consecuencia, resulta fundamental.

La calidad de vida de los y las pacientes se ve impactada por numerosos factores contextuales, que, en gran medida determinan su mejora o empobrecimiento. La comunicación en salud es uno de esos factores. En este sentido, el manejo de pacientes con dolor crónico constituye un desafío para todo equipo de salud, en tanto constituye una práctica que involucra una comprensión del dolor que experimenta el paciente y de la manera en que este lo expresa. La comprensión del dolor presupone su reconocimiento y un acompañamiento en el proceso de aceptación. Las maneras en la que los sujetos conviven con situaciones de dolor crónico son múltiples, pero todas requieren una comunicación lo más efectiva posible para asegurar una buena comprensión de las necesidades, particularidades y metas que se construyen en el discurso de los pacientes.

Estudios previos en comunicación y salud han reportado sistemáticamente falencias por parte de los médicos y demás profesionales de la salud en el contexto chileno (véase, por ejemplo, Pascual, 2020, 2021, 2022; Bullo et al., 2021; Pascual y Díaz Alegría, 2021). Algunos de los resultados apuntan a una clara falta de comprensión de lo que el paciente o médico desean expresar. Si bien podría pensarse que estas interferencias en el proceso de comunicación son atribuibles a lo que se conoce usualmente como aspectos de la «literacidad en salud» (Nutbeam y Lloyd, 2020), las investigaciones dan cuenta de problemas emergentes del plano de los recursos lingüísticos que se emplean de manera inadecuada en la comunicación.

El enfrentamiento del dolor crónico no solo debe estar centrado en su etiología o en la búsqueda de una lesión anatómica evidenciable. El dolor es una experiencia personal influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales y el aprendizaje del concepto de dolor se realiza a través de las experiencias de vida, lo cual debe ser respetado. Entre los desafíos al manejo del dolor está su expresión y cuantificación, lo que permite la evaluación de los tratamientos, pero, además, la baja adherencia a ellos es un factor fundamental en la mala evolución de los pacientes. En este sentido, tanto para el equipo de salud como en el diseño de políticas públicas en torno al dolor, es importante considerar las diferentes formas de comunicación del dolor y el desarrollo de herramientas del lenguaje que permitan entenderlo de mejor forma.

4. LA REPRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE ENDOMETRIOSIS Y DEL DOLOR ASOCIADO

La endometriosis es una patología ginecológica que presenta una prevalencia entre 10 a 15% de la población de mujeres en edad reproductiva (Parasar et al., 2017). A pesar de esta alta incidencia, su diagnóstico se logra en promedio después de ocho años de la aparición de síntomas, lo cual agrava considerablemente la condición física y la calidad de vida de las pacientes (Mundo López, 2021). Esta patología surge cuando el tejido que recubre el interior del útero, el endometrio, crece, por razones en gran medida desconocidas, en otras partes del sistema reproductor femenino, como los ovarios, las trompas de Falopio y la pelvis (Fonseca et al., 2021). Como resultado, se produce inflamación y la sangre del ciclo menstrual no es expulsada del cuerpo, creando quistes, cicatrices y dolor (Clínica Mayo, 2021). La Organización Mundial de la Salud (2021) atribuye el diagnóstico tardío a la variedad de síntomas que presenta la endometriosis, lo que impide a las pacientes conocer el origen de la enfermedad o acudir a servicios médicos. Otros expertos sugieren que la normalización del dolor en pacientes con esta enfermedad impide que se la identifique a tiempo (Quintero et al., 2017).

Uno de los principales síntomas de esta enfermedad es el dolor crónico, definido como un dolor que persiste por un tiempo mayor a tres meses, que se repite con intermitencia a lo largo de meses o años y que está presente en enfermedades que no tienen cura. Una alarmante cifra de infertilidad de 50% de los casos sucede a la endometriosis (Bulleti et al., 2010) y otras situaciones de suma gravedad impactan la vida de las pacientes, como el diagnóstico tardío y el carácter incapacitante de la sintomatología física.

Estudios previos desde la lingüística han aportado valiosa información para la comprensión del dolor y de la experiencia de endometriosis desde variadas perspectivas. En lo que respecta a la codificación de la agentividad, Bullo y otros (2021) indagaron acerca del impacto cultural en la representación discursiva de la endometriosis en un estudio que compara los relatos de pacientes de Reino Unido, Chile y Estados Unidos, en el que concluyen que las pacientes tienden a perder agentividad en sus relatos de enfermedad, en roles de receptoras pasivas, representadas como sujetos incapaces de asumir acciones que redunden en una mejora de su calidad de vida o de su propia experiencia de padecimiento. Estas autoras afirman que, en el caso de las hablantes de variedad de español mexicano en Estados Unidos, las pacientes reportaron una sistemática pérdida de agencia en manos de entidades sobrenaturales, usualmente de origen religioso. En todos los casos el dolor asumía un papel de exacerbada agentividad en sus vidas.

Asimismo, otro aspecto que ha recibido atención por parte de investigadores ha sido la falta de información que se ha observado en pacientes de endometriosis (Bullo, 2018; Bullo y Hearn, 2020; Pascual, 2020), con efectos de desempoderamiento de las mujeres que la padecen. Este impacto se atribuye a diversas causas, que incluyen la falta de visibilidad de la enfermedad, la subestimación de los síntomas por parte de los médicos intervinientes, dado que la vinculan con cuadros de menstruación, y el silenciamiento social de temas tabú.

4.1. La metáfora y la representación del dolor crónico en la endometriosis

Entre los recursos que se emplean usualmente en la descripción del dolor se encuentra la metáfora (Semino, 2010; Charteris-Black, 2016; Bullo, 2018; Bullo y Hearn, 2020). Esta situación se atribuye a la complejidad de la codificación de un sentimiento tan complejo como es el dolor, derivado de una experiencia absolutamente única y subjetiva. En este marco, según Semino (2010), el uso de metáforas es particularmente recurrente en el caso del dolor crónico, que no es resultado de lesiones corporales que sean observables directamente en el cuerpo. Dada la carencia e incluso inexistencia de signos corporales fácilmente identificables, la comunicación del dolor patológico se torna dificultosa para los pacientes, por lo que deben recurrir a la comparación directa o indirecta con otras dimensiones de la realidad. Así, estas dolencias operan frecuentemente como el dominio meta de una metáfora conceptual (semino, 2010; Charteris-Black, 2016; Bullo, 2018).

Como se sugirió anteriormente, el dolor también corresponde a una experiencia que resulta desde el perjuicio directo y visible de los tejidos del cuerpo. Por ende, el padecimiento de dolor puede funcionar también como el dominio fuente de una conceptualización metafórica, en tanto vivencia concreta y fácilmente perceptible. Como muestran algunos estudios en la materia (Semino, 2010; Charteris-Black, 2016; Bullo, 2018; Bullo y Hearn, 2020), el dolor de las enfermedades crónicas tiende a representarse en términos de las dolencias producidas por daños corporales observables; por ejemplo, este sería el caso de la enfermedad ginecológica de la endometriosis, tal como lo detallan los estudios de Bullo (2018) y Bullo y Hearn (2020).

Siguiendo a Semino (2010), la tendencia a conceptualizar el dolor crónico como el dolor de las lesiones corporales se construye en virtud del propósito retórico de que las otras personas entiendan y, en alguna medida, experimenten algo similar a las sensaciones de las y los pacientes. Es decir, se trata de representaciones que estarían incididas por la situación de comunicación y, especialmente, por metas comunicativas particulares. En el estudio de Bullo y Hearn (2020), esta clase de representación metafórica se estableció como una de las más frecuentes en los relatos de 21 mujeres con diagnóstico de endometriosis. En la primera posición se situó la conceptualización del dolor como las propiedades físicas de los elementos materiales (pp. 6-8).

Finalmente, en el marco del estudio del dolor patológico y de la endometriosis en particular, el uso de la metáfora conceptual se relaciona no solo con descripciones de los padecimientos en su carácter físico, que incluye tipos e intensidades de dolor, sino también en su aspecto emocional (Díaz Alegría, Arcos y Pascual, 2023). No obstante, en ambos casos los estudios son escasos en la materia, especialmente en relación con la dimensión de la salud mental de las personas afectadas. En consecuencia, esta investigación buscar arrojar luces sobre la experiencia de dolor crónico, en específico desde el lenguaje metafórico de mujeres chilenas diagnosticadas con endometriosis.

5. METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarca en los estudios de comunicación en salud (Schiavo, 2014) y se corresponde con un diseño eminentemente cualitativo (Denzin y Lincoln, 2018), que privilegia la exhaustividad del análisis por sobre los volúmenes cuantiosos de los datos, y en un marco de flexibilidad metodológica. La selección de este modelo se sustenta en la necesidad de articular herramientas de recolección de datos de diversas fuentes y multiplicidad de abordajes analíticos de datos textuales a fin de aportar la exhaustividad requerida para la prosecución del objetivo que se propone.

5.1. Corpus: criterios de selección y composición

El corpus de la presente investigación fue recolectado mediante entrevistas online. Debido a que la recolección de datos fue implementada durante meses de crisis sanitaria por el COVID-19, las pacientes fueron entrevistadas en diversas plataformas online. Su participación surgió como respuesta voluntaria a una convocatoria publicada en redes sociales. El propósito de las entrevistas era indagar las experiencias individuales sobre el dolor resultante de la endometriosis, en sus distintas dimensiones. Se reunió un total de 30 entrevistas, que oscilaron entre los 30 y 45 minutos, con un promedio de 39,6. Fueron grabadas y transcritas de manera literal. Luego, se depuraron los datos lingüísticos mediante la extracción de las intervenciones de las entrevistadoras. El tiempo total de grabación fue de 19,53 horas. El corpus está compuesto por 180.159 palabras. Toda marca de identidad personal fue eliminada para proteger la integridad de las participantes. Todas firmaron el correspondiente consentimiento informado4.

5.2. descripción del recorrido analítico

El estudio del corpus de análisis procedió a través de un análisis de concordancias, asistido por el programa Sketch Engine. En primer lugar, se rastreó la lista de las palabras de mayor frecuencia en el cuerpo de textos. En este caso, se consideraron las estructuras de carácter léxico (p. ej. verbos o sustantivos), no las que desempeñan funciones gramaticales (p. ej. conjunciones o preposiciones). Desde el grupo de unidades léxicas se estudiaron dos lemas característicos del discurso del corpus de estudio: dolor (792 concordancias) y sentir (625), que se ubicaron en la séptima y novena posición del listado.

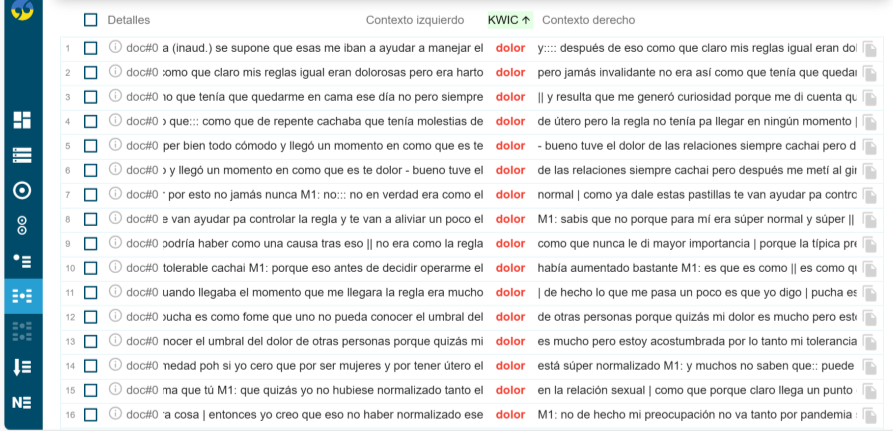

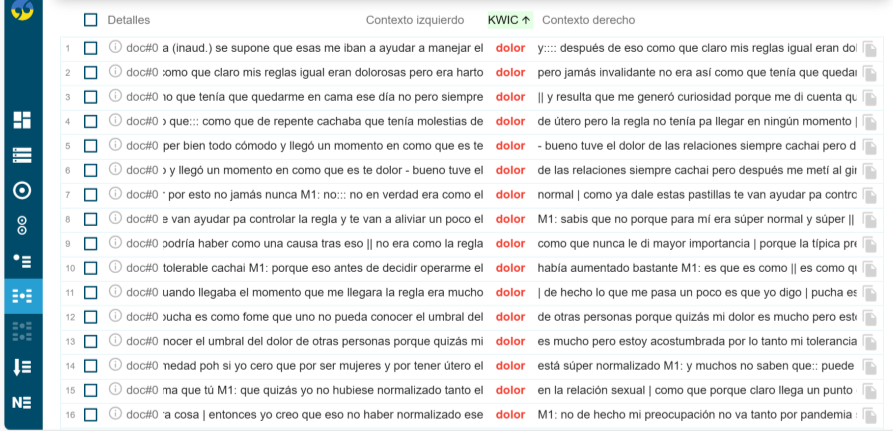

Seguidamente, se aleatorizó una muestra de 200 concordancias por cada lema seleccionado, que incluía un cotexto circundante de 50 caracteres a la derecha e izquierda (Imagen 1). Los resultados de las instancias de búsqueda se ordenaron alfabéticamente, y se extrajeron y tabularon en archivos Excel. Luego, se implementó un análisis del cotexto de las ocurrencias de las palabras dolor y sentir, para rastrear los usos metafóricos asociados. La identificación de las expresiones metafóricas procedió por medio del uso del procedimiento de Cameron y Maslen (2010), que readecúa el MIP (Metaphor Identification Procedure) de Pragglejaz Group (2007) desde una perspectiva discursiva.

A través del método de Cameron y Maslen (2010: 103) se identifican términos vehículos metafóricos (metaphor vehicle terms); es decir, palabras y frases que expresan una incongruencia y una transferencia de significados en su contexto de discurso. Entre estos se pueden incluir los símiles metafóricos, en los cuales las características semánticas anteriormente mencionadas se señalizan explícitamente por medio de estructuras comparativas (Cameron y Maslen, 2010: 110-111), como lo hace así como en el enunciado de nuestro corpus yo estaba así como sola en una isla desierta5. Además, los términos vehículos metafóricos se establecen como porciones de discursos, por ende la aplicación del método de Cameron y Maslen (2010) no se restringe al nivel de la palabra como ocurre, por ejemplo, con el MIP (Cameron y Maslen, 2010: 105). De este modo, los analistas determinaron el inicio y término de cada unidad metafórica.

Figura 1. Concordancias de dolor en el corpus de análisis

Se asumió que los términos vehículos metafóricos correspondían a expresiones o usos metafóricos, que teóricamente poseen un trasfondo conceptual; en otras palabras, se estableció como premisa que las unidades de discurso identificadas contribuían a la construcción de representaciones metafóricas. Así, se categorizaron de manera inductiva, de acuerdo con parámetros conceptuales: en primer lugar, se codificó el dominio meta, a partir del significado contextual de la unidad metafórica; luego, se etiquetaron los dominios fuentes que intervenían en el tramo metafórico y, finalmente, se agruparon los usos metafóricos según la similitud semántica de sus dominios. De este modo, se establecieron las conceptualizaciones sobre el dolor y el sentir de las mujeres que experimentan endometriosis. Estas conceptualizaciones se establecieron también a partir de las determinaciones de tipos de significados asociados al dolor determinados para este corpus en análisis previos (Sagua y Pascual, 2024), que destacan los dominios semánticos de localización, intensidad, efecto, temporalidad, normalidad, tipo y origen.

En algunos casos, una expresión metafórica comunicaba más de un dominio fuente. Por ejemplo, en el enunciado del corpus «sentís […] así como u::n como que te estuvieran pasando un bisturí por dentro así como como desgarrando todo» se metaforiza el dolor de la menstruación a partir de dominios fuentes que se relacionan con un agente animado externo, los objetos cortantes (bisturí) y el desgarramiento de órganos internos; por lo tanto, la codificación procedió de la siguiente forma: agente animado externo-objeto cortante-desgarramiento.

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Resultados generales

El total de usos metafóricos para un total de 200 aleatorizaciones por lema fue de 36 para dolor y 21 para sentir. Esto da cuenta de 18 y 10,5%, respectivamente, evidenciando una preferencia por el uso de la expresión metafórica más marcada para el caso de dolor. En las siguientes subsecciones se presentan los resultados de los dominios identificados para cada uno de los lemas.

6.2. Dominios detectados relacionados con el dolor

6.2.1. Tipos de dolor

En el corpus de entrevistas, las pacientes tienden a comunicar su dolor crónico en comparación con experiencias corporales notorias, de mayor o menor habitualidad, que causan dolor. Entre ellas, podemos destacar las situaciones de daño físico que son palpables directamente con la visión o el tacto, tales como las quemaduras, los golpes o la introducción de objetos punzantes en el cuerpo, como se ilustra en el Ejemplo 1 a continuación:

Ejemplo 1 |

a. se siente como si te estuviera quemando | eso |

sentía |

yo |

b. es como mira si tuvieras [...] una inflamación por dentro como cuando uno se pega en el dedo | y sientes así como que te palpita | pero yo |

sentía |

eso en toda la cintura y hasta las rodillas |

c. esa sensación así como que me estuvieran clavando algo | o no sé como un |

dolor |

muy agudo en un punto que se hacía expansivo como para otros puntos

|

Las representaciones del dolor crónico como dolencias perceptibles directamente con los sentidos pueden responder a propósitos enmarcados en la situación comunicativa de la entrevista, tales como la búsqueda de otorgar credibilidad a los relatos o de que el interlocutor empatice con la experiencia corporal descrita (Semino, 2010; Charteris-Black, 2016). En el caso del corpus de análisis, las expresiones metafóricas responderían a dicha lógica, a la cual agregamos la necesidad de que la entrevistadora comprenda la experiencia dolorosa y, de esta forma, se facilite la comunicación por medio de un código de representación común.

Asimismo, el carácter dirigido de los usos metafóricos, con metas comunicativas concretas, se torna aún más claro en virtud del uso de comparaciones metafóricas, que correlaciona de manera explícita y, por ende, consciente, el dolor crónico con las situaciones de daño corporal observable. En otras palabras, este tipo de estructuras lingüísticas se establecería como un indicador de la respuesta de las pacientes a propósitos retóricos particulares en el marco de la situación comunicativa de la entrevista.

En los ejemplos 1a y 1c se expresa además la conceptualización del dolor como un agente animado externo causante de daño corporal (como si te estuvieran quemando o como si me estuvieran clavando algo). Esta clase de comprensión metafórica de las dolencias crónicas se reporta en anteriores estudios (Semino, 2010; Charteris-Black, 2016; Bullo, 2018, Bullo y Hearn, 2020) y se caracterizan por destacar la falta de agencia de las pacientes con respecto a sus padecimientos y la imposibilidad de tomar medidas paliativas frente a ellos. Así también, se enfatiza la capacidad de acción del dolor patológico y el control sobre el cuerpo de las mujeres por medio de representaciones personificadas, que evocan imágenes de agresión e, incluso, tortura.

En nuestro corpus se incluye además la correspondencia entre el dolor patológico y la experiencia del parto (ver Ejemplo 2). La elección de este dominio fuente puede explicarse en virtud de la búsqueda de expresar la gran intensidad de sus dolencias y, nuevamente, la imposibilidad de controlar o paliar el sufrimiento físico.

Ejemplo 2 |

yo lo describía como si fueran contracciones de parto | eh: tan dolorosa que que lo |

sentía |

|

me tuvieron súper súper mal con un dolor que no había |

sentido |

yo creo que desde que tuve a mi hijo | o sea unas contracciones que será la como yo lo describía como si fueran contracciones de parto |

o sea yo tuve un |

dolor |

muy fuerte | tipo parto | que me despertó y me dejó en el sapu6

|

Con respecto a la última representación mencionada, cabría preguntarse acerca de la incidencia de la entrevistadora en la elección del dominio del parto, dada su calidad de mujer. La experiencia del parto es común a muchas mujeres, por lo que, en el caso de que se comparta dicha vivencia, puede funcionar como un conocimiento sumamente pertinente para lograr el entendimiento de la interlocutora y la empatía por simulación de la experiencia del dolor crónico. De cualquier manera, el proceso de dar nacimiento a un ser humano es compartido culturalmente como una situación dolorosa, que resulta estresante para el cuerpo y que suele necesitar tiempo para completarse. Por ende, dichos saberes socialmente compartidos también pueden incidir en la elección de las pacientes.

Si bien en el corpus de entrevistas se pueden constatar formas específicas y bien definidas de representar el dolor en las pacientes (Ejemplos 1 y 2), resulta también característico el uso de metáforas mixtas. En nuestro estudio, los enunciados combinan, por ejemplo, comparaciones metafóricas que aluden a diferentes tipos de lesiones corporales, infligidas deliberadamente por agentes animados externos, con el fin de comunicar el dolor de la endometriosis (Ejemplo 3).

Ejemplo 3 |

a. es como no sé | como si te estuviesen con dos cuchillos abriendo el útero o picoteándote por dentro | en conjunto con fuego | como quemándote [...] ese es el |

dolor |

que tengo |

b. en la cual | como si | se estrangulara algo | esa sensación de |

dolor |

de pesadez de estrangulación | e | que está ahí |

c. es como cuando estai haciendo un abdominal como en la parte digamos baja en la guata y como que te tira y como que te quema un poco ya como que se |

siente |

así [...] es una mezcla entre todo

|

En el Ejemplo 3a, la paciente construye un escenario metafórico en el que convergen una variedad de dominios, relacionados, por ejemplo, con los objetos punzantes, el fuego y las personas, para representar una situación de agresión desmesurada y violenta por parte de un agente animado externo. En tanto, en el Ejemplo 3c se combinan los dominios del ejercicio y del fuego para describir la sensación de dolor y para especificarla y localizarla en el cuerpo.

Como señala Charteris-Black (2016), el uso de las metáforas mixtas en los relatos sobre el dolor crónico se explica por la intención de las pacientes de construir un relato creíble, que busca la empatía del receptor. Sin embargo, en las entrevistas de esta investigación, la complejidad en la comunicación y la representación metafórica del dolor se puede comprender además por el carácter en algún grado insondable o inexplicable del padecimiento de las entrevistadas, que resulta dificultoso de asociar con experiencias concretas, comunes a cualquier persona. Es decir, la naturaleza compleja del dominio meta también daría cuenta de la combinación de las comparaciones metafóricas.

De este modo, creemos que las expresiones metafóricas mixtas contribuyen no sólo a la comunicación del dolor crónico y a la comprensión que el interlocutor hace de él, sino también al entendimiento de la propia paciente frente a su padecer. Es decir, la combinación de usos metafóricos posibilita que el dolor se torne inteligible para ellas, para así poder sobrellevarlo. En esta línea, es importante la conceptualización del dolor como un agente animado externo, que es consistente con los resultados de Bullo (2018), Bullo y Hearn (2020) y Bullo et al. (2021), quienes identifican la necesidad de las pacientes de atribuir agentividad a una entidad externa, evitando considerar que ellas mismas, o sus propios cuerpos, producen el dolor. Este recurso les permite distanciarse de la experiencia de dolor y, de esta manera, definirla, describirla y evaluarla.

6.2.2. Intensidades del dolor

La intensidad del dolor se construye a partir de diferentes tipos de conceptualizaciones o procedimientos de representación semántico-conceptual. Una de ellas guarda relación con la reificación de la dolencia, es decir su representación como un objeto, en la cual se destacan las propiedades de tamaño, volumen y cantidad. De esta forma, se emplea el dominio de la materialidad para graduar la magnitud de la sensación dolorosa como físicamente más grande o numerosa, como lo ilustran los fragmentos del Ejemplo 4:

|

Ejemplo 4 |

a. la consecuencia de [...] estar con unos |

dolores |

gigantescos | .mmm aparte de eso lo que me provocó |

b. por eso eran mis periodos tan abundantes los |

dolores |

que tenía | los dolores al tener relaciones sexuales

|

En 4a, se presenta el uso del adjetivo gigantescos, que alude a la propiedad física del tamaño para comunicar indirectamente que los dolores sobrepasan las dimensiones humanas, por lo tanto, resultan inmanejables y rebasan la capacidad de acción de la paciente. En cambio, en el Ejemplo 4b, la entrevistada cuantifica las experiencias de dolor, calificándolas de abundantes durante su menstruación. De este modo, se emplea la propiedad de la cantidad para evocar la imagen de que el dolor se acumula en términos materiales de manera cuantiosa y continua en el tiempo. Es así como nuevamente se evocan dimensiones físicas y corporales básicas para comunicar que la intensidad del dolor supone el desafío y en cierta medida la superación de la gestión de las pacientes con respecto a sus padecimientos.

Además de representarse como reificada, el grado de dolor se puede describir por medio de metáforas orientacionales, que, según Lakoff y Johnson (2015: 80), «organizan un sistema global de conceptos con relación a otro»; además, «la mayoría tiene que ver con la orientación espacial». Así, una de las entrevistadas evalúa su dolor en términos del sistema espacial de verticalidad (Ejemplo 5):

|

Ejemplo 5 |

tenía contracciones muy fuertes tenía como pics de |

dolor |

| bajaba no sé | casi como una especie de contracciones como más lejanas

|

En el caso del Ejemplo 5, la entrevistada emplea la palabra pic, que corresponde a una castellanización del término anglosajón peak, para señalar que su dolor alcanza un punto máximo. Es así como se emplea el sistema espacial de verticalidad para evaluar que el dolor llega a un límite en su grado de fuerza, que no puede ser sobrepasado. De esta manera, la paciente ofrece una representación más distanciada de su dolor, pues lo compara con un sistema espacial elemental (arriba-abajo) que le permite otorgar una calibración simplificada de su experiencia.

Así también, la conceptualización de la intensidad del dolor se habilita por la combinación de expresiones metafóricas (ver Ejemplo 3). Como sugiere Charteris-Black (2016: 157), las metáforas mixtas proceden como una manera de enfatizar la magnitud de la experiencia corporal dolorosa y de representarla como algo que está fuera de control de los pacientes. Así, el contraste semántico entre las unidades léxicas incluidas en un mismo enunciado metafórico contribuiría en la expresión de la intensificación de los padecimientos.

Finalmente, creemos que, para la comunicación de la gran intensidad de las experiencias dolorosas y el grado de menoscabo en la capacidad de acción de las pacientes, es decididor el empleo del dominio del agente animado externo causante de daño físico (Semino, 2010; Bullo, 2018; Bullo y Hearn, 2020), presente en los Ejemplos 1a, 1c y 3. Como mencionamos anteriormente, este modelo metafórico da lugar a imágenes o escenarios metafóricos sumamente agresivos, que colindan en su representación literal con la tortura y el salvajismo. Esto no sólo puede revelar el escaso o nulo control de las pacientes frente a las situaciones de dolor, sino también indicar un eventual impacto negativo de las dolencias en su bienestar emocional, dada la crudeza de las descripciones otorgadas. En el Ejemplo 6, otorgamos más instancias de la representación antes mencionada:

Ejemplo 6 |

a. yo no me podía parar sin |

sentir |

que se me caía todo por dentro | yo a veces sentía como que alguien me hubiera metido la mano y me estrujara | como los ovarios el útero todo | era para mí como que me desgarraran por dentro |

b. cuando son los dolores por menstruación es un dolor que tú |

sentís |

como que te están cortando por dentro | así como u::n como que te estuvieran pasando un bisturí por dentro así como | como desgarrando todo

|

La construcción de la intensidad desmesurada de los padecimientos de dolor en el Ejemplo 6 se posibilita por medio de la disonancia cognitiva que expresan los usos metafóricos como que alguien me hubiera metido la mano y me estrujara como los ovarios el útero todo y desgarraran por dentro en el Ejemplo 6a, y te están cortando por dentro, te estuvieran pasando un bisturí por dentro y desgarrando todo en el Ejemplo 6b. Es decir, estas representaciones particulares de las dolencias son difíciles de imaginar como plausibles en la cotidianidad de la realidad, dada la excesiva agentividad y control sobre el cuerpo de las mujeres del dolor, en tanto entidad personificada.

6.2.3. Efectos del dolor en el estado emocional de las pacientes

En las entrevistas también se observa el uso de expresiones metafóricas que se refieren explícitamente al impacto de la endometriosis en el estado mental y emocional de las pacientes. En particular, en el Ejemplo 7, las entrevistadas destacan cómo el desconocimiento acerca de la enfermedad ginecológica y la falta de información, orientación y redes de apoyo coartaban sus cursos de acción para enfrentar o sobrellevar el padecimiento, lo cual puede motivar sentimientos de desesperanza ante la falta de soluciones:

|

Ejemplo 7 |

a. todo lo que uno pensó en su momento que era como algo | no sé tal vez toda la vida iba a sentir este |

dolor |

ahora tiene una especie como de salida | cachai como ahora ya tengo certeza eh respecto a qué es |

b. no conocíamos de la cuestión no habían vacunas no no había salida en el fondo | em: | y claro además tenis esta cuestión que es un |

dolor |

constante |

c. si yo |

sentía |

que yo estaba así como sola en una isla desierta sin respuesta porque en ese momento no sabían mucho | y ahí me di cuenta que había un montón de mujeres que pasaban exactamente o peor que yo

|

La situación emocional de las pacientes en el Ejemplo 7 se comunica metafóricamente a través del uso del esquema de imagen7 de contenedor, que representa una región delimitada espacialmente en virtud de una zona exterior e interior (Sullivan, 2017: 398). En este caso, las mujeres que padecen endometriosis se representan a sí mismas como encapsuladas en una región espacial en el momento en el que no poseían mayor conocimiento sobre su patología, ni asistencia o apoyo para poder lidiar con ella. De esta manera, se sugiere que el margen de acción de las pacientes con respecto a la conducción de su vida con la enfermedad se encontraba en algún grado restringido.

En el Ejemplo 7b, la entrevistada señala: no conocíamos de la cuestión [la endometriosis] [...] no había salida; en tanto, en el Ejemplo 7a, la entrevistada cuenta que gracias al aprendizaje sobre su condición patológica su vida tuvo una especie como de salida. De este modo, en ambos enunciados se establece una correspondencia entre el conocimiento sobre el diagnóstico de la endometriosis, y la salida de un contenedor. En consecuencia, la información sobre la enfermedad y la orientación en esta línea otorgarían a las pacientes posibilidades de acción para lidiar con sus efectos negativos, lo cual creemos que puede tener un impacto positivo en su bienestar emocional.

Finalmente, el Ejemplo 7c incorpora el enunciado metafórico estaba así como sola en una isla desierta sin respuesta, que elabora el esquema de imagen del contenedor para proporcionar una representación más específica y creativa del estado de la entrevistada en virtud de su padecimiento crónico. En este caso particular, la comparación metafórica no sólo implica el escaso empoderamiento en la paciente, sino también comunica sentimientos de soledad y angustia frente a su situación. Por ende, creemos que la orientación y asistencia médica, así como las redes de apoyo, podrían beneficiar la salud mental de las pacientes y contribuir a la prevención de estados emocionales de pesimismo y desesperanza.

Una experiencia similar a la descrita en el Ejemplo 7c se presenta en el enunciado del Ejemplo 8, en el cual la entrevistada hace uso de la metáfora del abandono para construir un relato que da cuenta de la escasa consideración de la endometriosis y, por ende, la asistencia insuficiente en su diagnóstico y tratamiento, en los servicios públicos de salud chilenos:

Ejemplo 8 |

desde la política pública | desde la salud pública | que esto no se tome en consideración [...] | se |

siente |

totalmente el abandono ahí | totalmente | y que uno tenga que incluso hasta consultar particular

|

Literalmente, el verbo transitivo abandonar se define como «Dejar solo algo o a alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo» (Real Academia Española [RAE], 2014). Así, en esta representación, quien abandona se corresponde con las políticas y los servicios públicos de salud, mientras que las personas abandonadas, con las pacientes que padecen endometriosis. Por lo tanto, la expresión metafórica implica la idea de deserción deliberada de quien debería ofrecer acompañamiento y atención; es este caso, los proveedores de salud públicos. Asimismo, el uso metafórico comunica emociones de soledad, pero también de desprotección, que podrían actuar como gatillantes de eventuales estados de inacción de las pacientes con respecto a su enfermedad.

7. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo fue determinar las conceptualizaciones del dolor asociadas al padecimiento crónico de endometriosis a partir de los usos metafóricos relacionados con el dolor en entrevistas realizadas a mujeres chilenas que padecen esta enfermedad ginecológica. Nuestro análisis nos permitió corroborar que la metáfora conceptual constituye un recurso lingüístico de uso frecuente y funcionalidad múltiple en el discurso sobre salud. Si bien las expresiones metafóricas referían no solamente al dolor, sino a otras entidades y tópicos del discurso, aquellas que las mujeres utilizaron para caracterizar el dolor experimentado fueron las de mayor frecuencia. Esto evidencia una tendencia que trasciende idiomas y que constituye uno de los recursos más valiosos a la hora de representar un fenómeno tan usual y universalmente humano, pero a la vez profundamente individual y complejo.

Los resultados arrojaron diferentes conceptualizaciones vinculadas a la experiencia de dolor. Las que destacan por su centralidad, por su recurrencia y por el proceso deliberado de compleja selección cognitiva que conlleva se relacionan principalmente con los tipos e intensidades de dolor. De igual manera, se detectaron metáforas conceptuales que refieren a la reacción de otros sujetos ante quien padece endometriosis. Tristemente, los hallazgos confirman lo que la literatura ha identificado como procesos de pérdida de agentividad, o desempoderamiento que este padecimiento conlleva. Dado que se trata de una enfermedad ginecológica, y que en culturas como la chilena se asocia a la mujer con demostraciones «exageradas» de sus sentimientos, por tratarse de una cultura de acercamiento (Bravo, 2017), el dolor que las mujeres padecen tiende a ser subestimado o totalmente ignorado. Resulta evidente que esta actitud se relaciona con impactos sociales, como las demoras de diagnósticos y, en consecuencia, de tratamientos.

Un último dominio identificado, pero de consecuencias igualmente graves para las mujeres, es el de metáforas conceptuales que construyen los efectos de la patología en la personalidad o en el estado emocional de las pacientes. Si bien este resultado se relaciona de manera íntima con el anterior, representa una dimensión de foco más individual. No resulta extraño que años de padecimientos, de subestimación y desacreditación sistemática del padecimiento por parte de la sociedad produzcan deterioros en la personalidad de las pacientes. Si bien este tema ha sido abordado desde la literatura (véase, por ejemplo, Díaz Alegría et al., 2023), constituye aun un desafío para futuros estudios.

En este trabajo pudimos corroborar que una de las funciones principales de la metáfora conceptual en géneros narrativos es la de vehiculizar posicionamientos intersubjetivos, posibilitando codificaciones de experiencias de primera persona (Silvestre-López, 2022). En esta línea, los estudios del discurso deberán aportar en el futuro trabajos que iluminen, entre otros, la manera en que las conceptualizaciones varían entre hablantes de distinto género o el impacto que generan los factores culturales en las configuraciones de dolor. Esta es, sin lugar a duda, un área que no ha de perder vigencia en la disciplina y, desafortunadamente, en la vida de miles de individuos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bañón Hernández, Antonio M. (2018). Discurso y salud. Análisis de un debate social. EUNSA. https://doi.org/10.15581/008.36.40110

Bravo, Diana (2017). Cortesía en español: negociación de face e identidad en discursos académicos. Texts in Process, 3(1), 49-127.

Bulletti, Carlo, Coccia, Maria Elisabetta, Battistoni, Silvia y Borini, Andrea (2010). Endometriosis and infertility. Journal of assisted reproduction and genetics, 27(8), 441-447. http://doi.org/10.1007/s10815-010-9436-1

Bullo, Stella (2018) ‘I feel like I’m being stabbed by a thousand tiny men’: The challenges of communicating endometriosis pain. Health 24 (5): 476–492. https://doi.org/10.1177/1363459318817943

Bullo, Stella., y Hearn, Jasmine Heath (2020). Parallel worlds and personified pain: A mixed-methods analysis of pain metaphor use by women with endometriosis. British Journal of Health Psychology, 26(2), 271–288. https://doi.org/10.1111/bjhp.12472

Bullo, Stella, Pascual, Mariana y Magaña, Dalia (2021). Agency in endometriosis pain communication in English and Spanish. Communication and Medicine, 18(1), 22–36. https://doi.org/101558/cam.20075

Butler, Christopher y Gonzálvez-García, Francisco (2012). La Lingüística Cognitiva y el Funcionalismo. En I. Ibarretxe-Antuñano y J. Valenzuela (Eds.), Lingüística Cognitiva (pp. 349–374). Anthropos.

Cameron, Lynne y Maslen, Robert (2010). Identifying metaphors in discourse data. En L. Cameron & R. Maslen (Eds.). Metaphor Analysis (pp. 97–115). Equinox.

Charteris-Black, Jonathan (2016). The «dull roar» and the «burning barbed wire pantyhose». En R. W. Gibbs (Ed.), Mixing Metaphor (pp. 155–176). John Benjamins B. V.

Charteris-Black, Jonathan (2021). Metaphors of Coronavirus. Palgrave Macmillan.

Clínica Mayo (2021). Endometriosis. Recuperado de https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/endometriosis/symptoms-causes/syc-20354656

Denzin, Norman K., y Lincoln, Yvonna S. (Eds.) (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th ed.). SAGE.

Díaz Alegría, Natalia, Arcos, Alegría y Pascual, Mariana (2023). Un Abordaje interdisciplinario al dolor físico y emocional en pacientes con endometriosis. Revista de Psicología de la Salud, 12(1), https://doi.org/10.21134/pssa.v12i1.105

Filardo-Llamas, Laura (2022). From the War on Covid-19 to Political Wars: Metaphor as a Mechanism of Polarization in the Early Stages of the 2020 Pandemic. En L. Filardo-Llamas, E. Morales-López, y A. Floyd (Eds.), Discursive Approaches to Sociopolitical Polarization and Conflict (pp. 192–212). Routledge.

Fonseca, Jazmín M., Sánchez, Sergio C. y Pérez, Juan Carlos H. (2021). Endometriosis. Revista Médica Sinergia, 6(05), 1-10. https://doi.org/10.31434/rms.v6i5.677

Ibarretxe-Antuñano, Iraide y Valenzuela, Javier (2012). Lingüística Cognitiva: Origen, principios y tendencias. En I. Ibarretxe-Antuñano y J. Valenzuela (Eds.), Lingüística Cognitiva (pp. 13–38). Anthropos.

Koller, Veronika (2012). How to Analyse Collective Identity in Discourse – Textual and Contextual Parameters. Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines, 5(2), 19–38.

Kövecses, Zoltán (2010). Metaphor. A Practical Introduction (2.a ed.). Oxford University Press.

Kövecses, Zoltán (2015). Where Metaphors come from. Oxford University Press.

Lakoff, George y Johnson, Mark (2015/1980). Metáforas de la vida cotidiana (10.ma ed.). Cátedra.

Lovón Cueva, Marco A., Montenegro-García, María I., y Chegne Cortez, Aixa D. (2021). COVID-19 and the metaphor of war: A cognitive analysis in digital newspapers and social networks. Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, 70(70), 155–196. https://doi.org/10.46744/bapl.202102.005

Mundo López, Antonio (2021). Impacto psicosocial y calidad de vida en mujeres con endometriosis: situación actual en España. http://hdl.handle.net/10481/68024

Navarro i Ferrando, Ignasi (2019). Metaphor analysis in discourse. Introduction. En I. Navarro i Ferrando (Ed.), Current Approaches to Metaphor Analysis in Discourse (pp. 1–16). De Gruyter Mouton.

Olza, Inés, Koller, Veronika, Ibarretxe-Antunano, Iraide, Pérez-Sobrino, Paula y Semino, Elena (2021). The #Reframe Covid initiative: From Twitter to society via metaphor. Metaphor and the Social World, 11(1), 98–120.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021). Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.a revisión (CIE-11). OMS. https://icd.who.int/es

Parasar, Parveen, Ozcan, Pinar y Terry, Kathrin L. (2017). Endometriosis: Epidemiology, Diagnosis and Clinical Management. Curr Obstet Gynecol Rep, 6, 34-41. http://doi.org/10.1007/s13669-017-0187

Pascual, Mariana (2020). Discurso, salud e información desde el relato de pacientes de endometriosis. Discurso & Sociedad, 14(2) 422-442.

Pascual, Mariana (2021). De héroes a villanos. La violencia hacia el personal de salud durante la pandemia Covid-19 en ciberprensa de Argentina y Chile. En M. L. Pardo y M. Marchese (Coord.), Violencia y derechos vulnerados: el discurso en acción (pp. 41-60). Editorial Biblos.

Pascual, Mariana (2022). La voz de las pacientes con dolor crónico: el afecto en la interacción en páginas de Facebook y en entrevistas. Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso, 22(2), 58–80 http://doi.org/10.35956/v.22.n2.2022.p.58-80

Pascual, Mariana y Díaz Alegría, Natalia (2021). El afecto en relatos de dolor crónico en comentarios de Facebook de mujeres chilenas. Nueva Revista del Pacífico, 74, 47- 64. http://dx.doi.org/10.4067/S0719-51762021000100047

Pragglejaz Group. (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 1–39. https://doi.org/10.1080/10926480709336752

Quintero, María Fernanda, Vinaccia, Stefano y Quiceno, Japcy Margarita (2017). Endometriosis: Aspectos Psicológicos. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 82(4), 447-452. http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75262017000400447

Real Academia Española (RAE) (2014). Diccionario de la lengua española, 23.a ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es>.

Sagua, Benjamín, y Pascual, Mariana (2024). La representación del dolor crónico: tipos e intensidades en relatos autobiográficos de mujeres chilenas. Forma y Función, 37(1). https://doi.org/10.15446/fyf. v37n1.107073

Semino, Elena (2008). Metaphor in Discourse. Cambridge University Press.

Semino, Elena (2010). Descriptions of pain, metaphor, and embodied simulation. Metaphor and Symbol, 25(4), 205–226. https://doi.org/10.1080/10926488.2010.510926

Semino, Elena (2021). «Not Soldiers but Fire-fighters»–Metaphors and Covid-19. Health Communication, 36(1), 50–58. https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1844989

Semino, Elena, Demjén, Zsófia, y Demmen, Jane. (2018). An integrated approach to metaphor and framing in cognition, discourse, and practice, with an application to metaphors for cancer. Applied Linguistics, 39(5), 625–645. https://doi.org/10.1093/applin/amw028

Silvestre-López, Antonio-José (2022). Uses and functions of conceptual metaphor in pedagogical meditation discourse. ELUA, (38), 47-72. https://doi.org/10.14198/ELUA.22349

Steen, Gerard (2017). Identifying metaphors in language. En E. Semino y Z. Demjén (Eds.), The Routledge Handbook of Metaphor and Language (pp. 73–87). Routledge.

Steen, Gerard, Dorst, Aletta. G., Berenike Herrmann, J., Kaal, Anna A., Krennmayr, Tina, y Pasma, Trijntje. (2010). A Method for Linguistic Metaphor Identification. From MIP to MIPVU. John Benjamins Publishing Company.

Sullivan, Karen (2017). Conceptual metaphor. En B. Dancygier (Ed.), The Cambridge Handbook of Cognitive Linguistics (pp. 385–406). Cambridge University Press.

Vereza, Solange (2010). Articulating the conceptual and the discursive dimensions of figurative language in argumentative texts. DELTA. Documentacao de Estudos Em Linguistica Teorica e Aplicada, 26(SPL.ISS.), 701–718. https://doi.org/10.1590/s0102-44502010000300015

Notas

1 Este artículo fue elaborado de manera conjunta por ambos autores. Mariana Pascual condujo la coordinación general y la profundización relativa al discurso de salud. Víctor Vásquez Bustos coordinó el análisis y sistematización de datos, así como también los aportes relacionados con especificidades de la metáfora conceptual. La interpretación, delimitación de etapas metodológicas y análisis fue producida de manera conjunta y ambos autores asumen la responsabilidad por lo expuesto en la totalidad del manuscrito. [Volver]

2 Este estudio fue financiado por ANID/Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Chile) a través del proyecto FONDECyT Regular N°1240097 Discurso y Salud: las patologías crónicas y el dolor asociado a partir de las voces de pacientes y profesionales de salud. [Volver]

3 Ejemplo extraído desde Semino (2008: 228). [Volver]

4 Protocolo 190325007 del Comité Ético Científico de Ciencias Sociales y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile. [Volver]

5 Los símiles metafóricos se oponen a otros de naturaleza no metafórica, como en el caso de ella es como su hermana (ejemplo extraído y traducido desde Cameron y Maslen, 2010: 110). [Volver]

6 La expresión «SAPU» refiere al Servicio de Atención Primaria de Urgencia, entidad pública nacional chilena a cargo de la atención de cuadros de emergencia. [Volver]

7 Los esquemas de imagen corresponden a estructuras cognitivas que representan configuraciones espaciales elementales de la experiencia corporal del ser humano (Kövecses, 2010; Sullivan, 2017). Estas formas esquemáticas pueden estructurar el dominio fuente de una metáfora conceptual (Sullivan, 2017). [Volver]