Cultura, lenguaje y representación / Culture, Language and Representation

Shao, Lin (2024): Patrones de empatía en la gestión de conflictos entre padres e hijos. Perspectivas chinas y españolas. Cultura, Lenguaje y Representación, Vol. XXXV, 301-320

ISSN 1697-7750 · E-ISSN 2340-4981

DOI: https://doi.org/10.6035/clr.7813

Universitat Jaume I

Patrones de empatía en la gestión de conflictos entre padres e hijos. Perspectivas chinas y españolas

Empathy patterns in managing conflicts between parents and children. Chinese and Spanish perspectives

Artículo recibido el / Article received: 2024-02-01

Artículo aceptado el / Article accepted: 2024-07-30

Resumen: La empatía juega un rol importante en las interacciones sociales y suele moldearse según los códigos culturales. Ante situaciones idénticas, es probable que las respuestas empáticas revelen patrones culturales particulares, diferenciándose en dimensiones tanto cognitivas como afectivas. Este estudio reclutó participantes chinos y españoles (N=20) y los situó en escenarios para inducir empatía (conflictos familiares). Se analizaron las narrativas orales para identificar patrones culturales en la empatía. Los resultados muestran similitudes y diferencias culturales entre chinos y españoles, tanto en la adopción de perspectivas en la historia del conflicto como en las estrategias elegidas para gestionar una historia alternativa.

Palabras clave: empatía, conflictos entre padres e hijos, relatos de conflicto, narrativa oral, análisis contrastivo sino-español.

Abstract: Empathy plays an important role in social interactions and tends to be shaped by cultural codes. It is likely that in response to identical situations, empathetic reactions will reveal specific cultural patterns, differing across both cognitive and affective dimensions. This study recruited Chinese and Spanish participants (N=20) and situated them in scenarios to induce empathy (family conflicts). The oral narratives were analyzed to identify cultural patterns in empathy. The results show similarities and cultural differences between Chinese and Spanish participants, both in the adoption of perspectives in the conflict story and in the strategies chosen to manage an alternative story.

Key words: empathy, parents-child conflict, conflict stories, oral narrative, Chinese-Spanish contrastive analysis.

1. INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre padres e hijos se enfrentan a desafíos constantes. Uno de los más destacados consiste en las diferentes expectativas que tienen los padres e hijos con respecto a la conducta apropiada, así como al momento oportuno de las transiciones en la autoridad, la autonomía y las responsabilidades. Aunque las investigaciones previas corroboran la universalidad de esas discrepancias en las expectativas entre padres e hijos, su percepción de lo que constituye una resolución satisfactoria de sus conflictos puede variar en las distintas culturas, dependiendo específicamente de los valores y normas que adopta cada comunidad (Lansford, 2022; Whiting & Whiting, 1975). Tal como señala Rogoff (2003), padres e hijos suelen formar sus expectativas sobre la manera apropiada de relacionarse, observando los comportamientos de otros miembros de su comunidad.

No obstante, cuando padres e hijos se involucran en conflictos, en ocasiones se les dificulta tener en cuenta las expectativas y percepciones de la otra parte (Leung, 2021). Si bien pueden coincidir en los motivos principales de discusión (Motrico et al., 2001), no siempre logran reconocer y comprender la perspectiva de la otra parte implicada debido a la manera en la que suelen gestionar sus conflictos (el silencio, la evitación, las discusiones intensas, entre otros), incluso después de que estos hayan concluido (Leung, 2021; Motrico et al., 2001). Para poder manejar mejor este tipo de conflicto, las herramientas narrativas que los profesionales utilizan en la mediación, y que permiten comprender las preocupaciones y emociones de las partes implicadas en un conflicto, pueden ser una opción valiosa (Cobb & Rifkin, 1991b; O’Barr & Conley, 1985).

Denominados «relatos de conflicto» (o conflict stories, en inglés), esas narraciones constituyen el medio por el cual los individuos otorgan y redefinen el sentido a sus experiencias de conflicto, lo que les confiere de forma habitual un carácter dinámico. Durante esa evolución narrativa de los relatos de conflicto, la empatía desempeña un papel esencial. La construcción de la nueva historia implica la aceptación de la legitimidad de la perspectiva del otro, que suele efectuarse mediante la atribución de determinadas motivaciones o emociones positivas (Cobb, 1994, 2013b, 2013c). A partir de ahí, se evidencian las dos dimensiones de la capacidad empática: por un lado, el reconocimiento y la comprensión de los estados mentales de otros, sobre todo de sus emociones (empatía cognitiva), y por otro, la experiencia vicaria de dichas emociones (empatía afectiva) (Davis, 1983; Figueras & De Cock, 2023; Figueras, 2023c, 2023d; Shamay-Tsoory et al., 2004).

El valor de la empatía en la promoción de la resolución pacífica de conflicto ya está bien establecido en la literatura previa. No obstante, se ha dedicado escasa atención a las construcciones narrativas de la empatía que adoptan las partes involucradas en esas situaciones de conflicto, y aún menos a explorar cómo las diferencias culturales afectan a dichas construcciones. Reconociendo el potencial de este ámbito, este estudio se centra en analizar las narrativas producidas por informantes chinos y españoles al interpretar la dinámica de conflicto en una familia con padres e hijos. Con este enfoque, el estudio busca lograr dos objetivos principales. Primero, explorar si hay patrones culturales específicos en la construcción narrativa de la empatía en esta situación comunicativa, es decir, en la gestión de conflictos entre padres e hijos. Segundo, explorar las similitudes y diferencias sutiles entre las dos culturas con respecto a la resolución de dichos conflictos. Para cumplir con estos objetivos, se han realizado pruebas prediseñadas para elicitar en los participantes el proceso empático inherente a la creación de los relatos de conflictos auténticos. Es decir, la legitimación de las otras partes involucradas en el conflicto a través de la atribución de estados cognitivos y afectivos distintos a los propios.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. La empatía en relatos de conflicto

La empatía se define como la habilidad para reconocer, comprender y, en algunos casos, experimentar de manera vicaria los estados mentales de otros (Figueras & De Cock, 2023; Figueras, 2023c, 2023d). Su complejidad multifacética, que trasciende la individualidad al entrelazar dimensiones cognitivas y afectivas dentro de una conciencia intersubjetiva (Tejero, 2023), ha generado un gran interés en varias disciplinas académicas. Es especialmente relevante en las ciencias cognitivas, incluyendo la psiquiatría, la neurociencia social, la psicología del desarrollo y la lingüística. Aunque su estudio en el campo de la lingüística es relativamente reciente (cfr. Figueras, 2023a, 2023c, 2023d; Figueras & De Cock, 2023; Martinovski et al., 2007; Sanahuges & Curell, 2020), muestra un potencial prometedor para trasladar la representación mental al plano de texto.

Un buen ejemplo de ello son los relatos de conflicto que producen los individuos en la gestión de sus discrepancias. Según Cobb (1994), estos relatos incluyen, por un lado, las historias primarias. Estas se caracterizan por tres aspectos clave: una trama lineal de causa y efecto que busca asignar responsabilidades al otro; unos roles de personajes opuestos que presentan a una víctima frente a un victimario, así como un marco moral que se utiliza para legitimar las posiciones morales del narrador (Cobb, 1994, 2006; Cobb & Rifkin, 1991b, 1991a; Shao, 2023). Por otro lado, están las historias alternativas o subordinadas, que Cobb (2013ª, p. 23) describe como «historias mejor formadas» o «historias formadas de la mejor manera posible». Estas se construyen sobre la desestabilización de las narrativas primarias, con el objetivo de liberar a ambas partes del conflicto de la deslegitimación.

Para alcanzar esa evolución narrativa, en ausencia de la intervención de un tercero (por ejemplo, un mediador), es necesario que las partes involucradas superen una paradoja: deben estar inmersos en su propia narrativa (adopción de la perspectiva propia), mientras asumen el papel que White (2007) describe como «testigos externos», observando las narrativas de las dos partes desde una perspectiva distante y objetiva.Según Cobb (2013a), un factor clave para desarrollar nuevas dimensiones narrativas a partir de ese desempeño de doble papel es la capacidad para discernir, en las narrativas de conflicto de cada parte, aquellas connotaciones positivas que son atribuibles a las acciones del «otro». Es precisamente en este punto donde la empatía adquiere una mayor importancia. Al facilitar la adopción de perspectivas cognitivas y afectivas hacia los otros (Garaigordobil & García de Galdeano, 2006; Garaigordobil & Maganto, 2011), la capacidad empática posibilita la identificación de emociones, pensamientos o creencias positivas que subyacen en las deslegitimaciones narrativas del «otro» contra el narrador. Eso a menudo conduce a un aumento de la complejidad del personaje que representa a la contraparte en la propia narrativa. Es decir, el narrador, al reconocer la posible contribución positiva de la contraparte a la relación o situación en cuestión (Cobb, 2013a), dejará de presentarla como un antagonista o victimario plano y polarizado (Cobb & Rifkin, 1991b). De este modo, se evita perpetuar la contraposición de personajes en las historias, abriendo su «clausura» a interpretaciones alternativas (Cobb, 1994; Hansen, 2004).

2.2. Gestión de conflictos entre padres e hijos: perspectivas chinas y españolas

Los marcos morales que padres e hijos construyen en sus relatos de conflicto para evaluar la legitimidad de las acciones del otro pueden diferir mucho, dependiendo de sus respectivas expectativas sobre la conducta adecuada en dicha situación comunicativa (Gaete, 2015; Smetana, 1989). No obstante, es importante señalar que esas discrepancias en las expectativas no se limitan solo a la relación entre padres e hijos. Con frecuencia, pueden rastrearse hasta los contextos culturales a los que pertenecen, y están influenciadas por los valores y normas sociales que su comunidad cultural adopta para guiar y regular las conductas interpersonales (Cingöz-Ulu & Lalonde, 2007; Lansford, 2022; Whiting & Whiting, 1975).

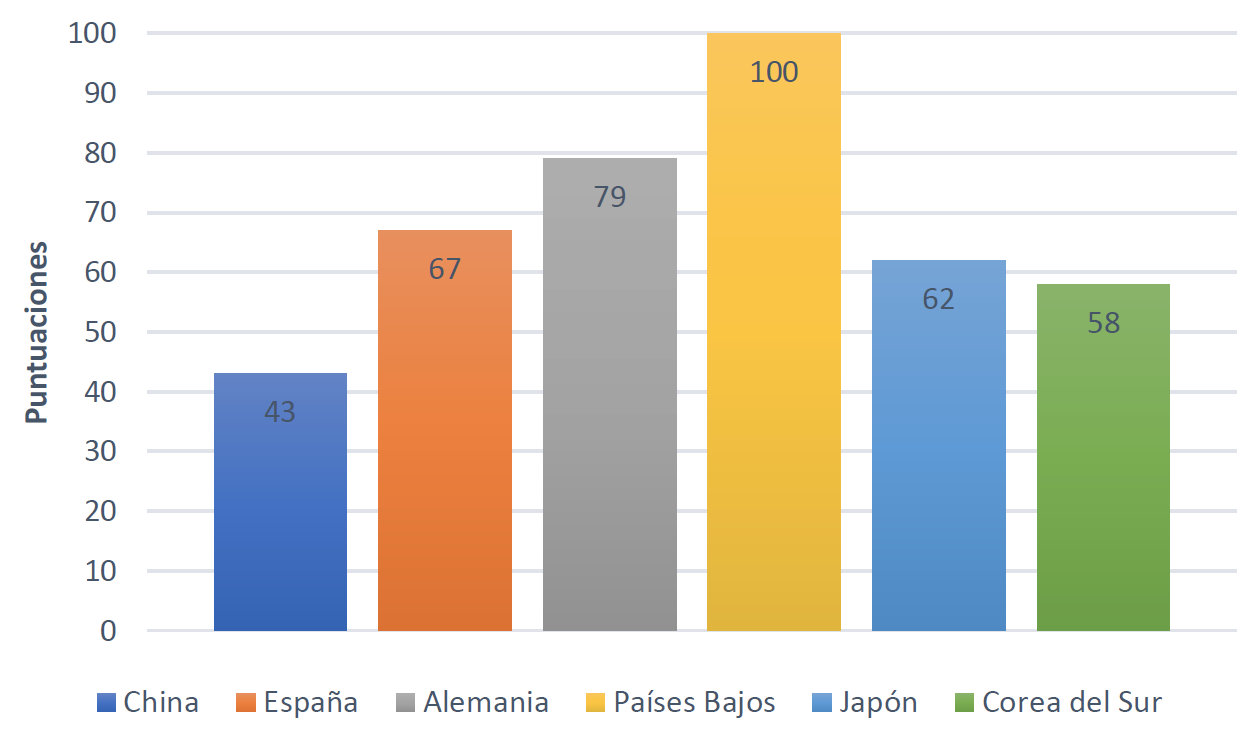

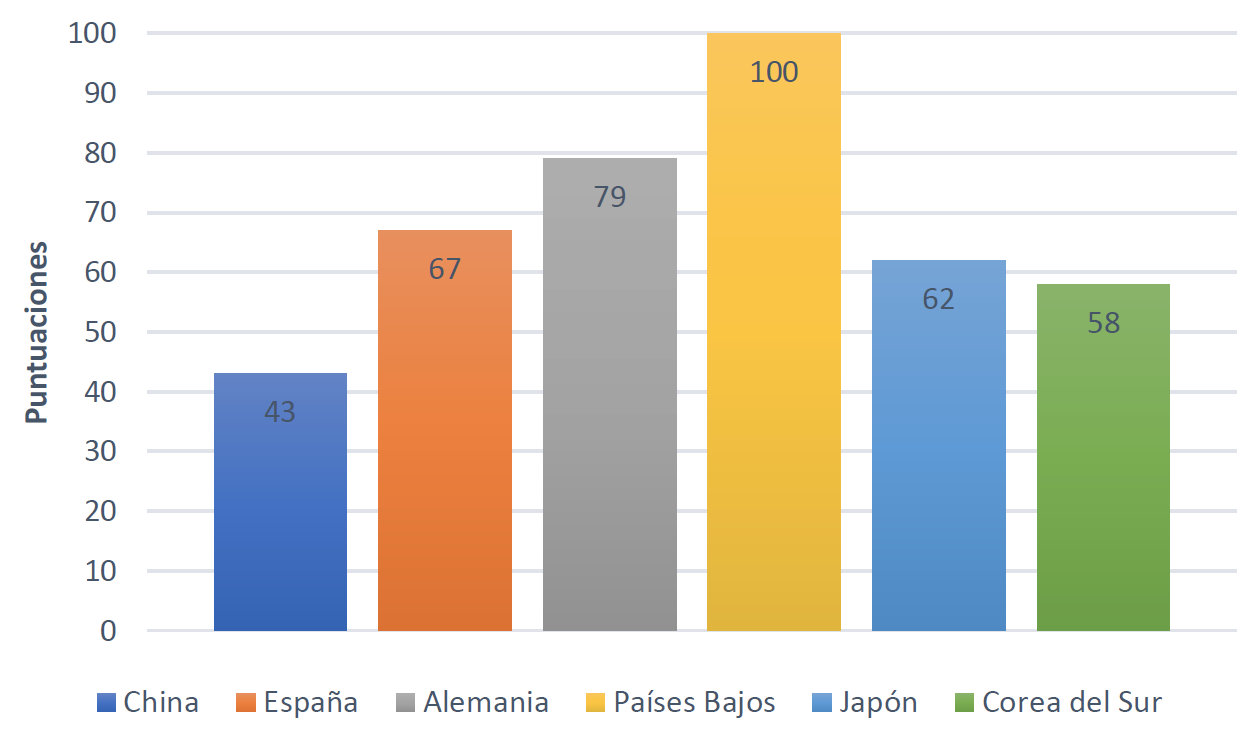

Para explorar las diferencias culturales en dichos aspectos (valores, creencias, el constructo del «yo», entre otros), gran parte de la investigación se ha centrado en la distinción entre individualismo y colectivismo (IvC), una dimensión de análisis que propuso Hofstede (1980), y que se ha demostrado que varía entre países. La Tabla 1 presenta los valores culturales asignados a China y España, así como a otros países de Asia Oriental y Europa Occidental en términos de la dimensión de IvC, según los últimos estudios del modelo de Hofstede (Hofstede, 1980, 2001; Hofstede et al., 2010; Minkov, 2018; Minkov & Kaasa, 2022).

Tabla 1. Dimensión del individualismo-colectivismo en 6 países

No obstante, es necesario reconocer que el modelo de Hofstede, incluso con sus últimas actualizaciones teóricas y empíricas que lo han extendido más allá del contexto organizacional, sigue orientado al análisis de los valores en el nivel nacional (tal y como han subrayado Minkov 2018 y el propio Hofstede 2011). Por esta razón, intentar aplicarlo en el nivel individual, como se propone en este estudio narrativo, puede llegar a reducir la eficacia predictiva del modelo y complicar su replicación. Teniendo en cuenta esta posible limitación, las diferencias observadas en las puntuaciones de China y España (43 frente a 67) se utilizan en el presente estudio como un punto de referencia para ilustrar la tendencia colectivista más moderada por parte de los españoles en comparación con los chinos en general. Este tema, si bien no suele ser un objeto común de estudio en la investigación intercultural, ha sido explorado en varios trabajos previos (Haerpfer et al., 2022; Mancinelli et al., 2021; Ren, 2019; Shao, 2023; Yin, 2023; Young et al., 2021).

El colectivismo se asocia a menudo a una autoconstrucción interdependiente en el nivel individual, en la que el «yo» se considera como una entidad arraigada y definida por su entorno social y sus roles correspondientes (ej.(Markus & Kitayama, 1991; Triandis, 2019). Este constructo personal interdependiente, al reflejarse en las representaciones cognitivas del conflicto, suele llevar a las partes involucradas a interpretar el conflicto como una amenaza percibida a su posición social, obligaciones o conexiones con otros, en lugar de considerarlo como una infracción a sus intereses personales (Gelfand et al., 2001; Shearman & Dumlao, 2008).

Cuando se traslada al ámbito familiar, la tendencia interdependiente en la atribución de las causas del conflicto puede intensificarse aún más, con posibles matices culturales. Mancinelli et al (2021), junto con Li et al. (2014), señalan un mayor apego entre padres e hijos hispanohablantes (españoles y costarricenses), en comparación con los chinos. Según estos autores, este resultado podría atribuirse a la mayor intensidad de la obligación filial que los hijos chinos sienten hacia sus padres, lo cual llega a afectar a su percepción del apoyo emocional recibido. En cuanto a la piedad filial, se trata de un tipo de obligación que las creencias confucianas enfatizan en los hijos para fomentar su obediencia y respeto (Ho, 1986; Wu et al., 2002). Aunque la afiliación, la confianza y el respeto entre los miembros de la familia también son valores fundamentales en España (Fant, 1989; Markus & Kitayama, 1991; Meil, 2011; Montoro Gurich, 2018; Zunzunegui et al., 2001), pueden tener un carácter menos obligatorio y más afectivo, así como una orientación más recíproca. Frente a esta situación, se plantea la hipótesis de que, en los conflictos entre padres e hijos, los chinos pueden mostrar un mayor interés en vincularlos con sus creencias filiales, al percibirlos como amenazas a la autoridad parental o a la obligación filial en sentido inverso (de padres a hijos) (Yeh & Bedford, 2004). Por el contrario, los españoles, que presentan una orientación familiar más afectiva e individualista, tienden a considerar el conflicto ya sea como una amenaza a su conexión emocional o desde la perspectiva de la violación de su autonomía y libertad personal (Figueras, 2018; Hernández-Flores, 1999).

Además de la percepción del origen del conflicto, el constructo personal interdependiente también se refleja en una preferencia por adoptar estrategias menos confrontativas para resolver las discrepancias. Esta tendencia, junto con los valores culturales en China y España, que enfatizan la relación cohesiva entre padres e hijos, puede facilitar la elección de estrategias que muestren mayor consideración hacia la otra parte, como las evasivas, complacientes, integradoras o de compromiso (Kim et al., 2004; Oetzel et al., 2003; Shearman & Dumlao, 2008). Sin embargo, en la cultura china, puede ser más marcada la expectativa social de colocar a los padres por encima de los hijos en términos de autoridad y respeto, lo que puede llevarlos a optar por estilos de resolución de conflictos más extremos, como los auto-sacrificiales o los dominantes (Yeh & Bedford, 2004).

3. METODOLOGÍA

3.1. Participantes y recopilación de datos

Para este estudio piloto, hemos contado con la colaboración de más de 40 participantes chinos y españoles, de los cuales se seleccionaron 20 cumpliendo con los criterios preestablecidos de género, edad (18 a 28 años) y formación académica. La información demográfica de los participantes se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Información de participantes

|

Grupo español

(n=10 participantes) |

Grupo chino

(n=10 participantes) |

|

Género |

Masculino |

5 |

5 |

|

Femenino |

5 |

5 |

|

Nivel de formación |

Grado |

10 |

- |

|

Máster |

- |

10 |

|

Edad |

18-28 |

10 |

10 |

|

Estructura familiar |

Hijo único |

- |

10 |

|

Tiene hermanos |

10 |

- |

Los datos se han recopilado mediante entrevistas realizadas a través de Zoom y VooV Meeting, con la aprobación y supervisión de la Comisión de Bioética de la Universitat de Barcelona (CBUB). En estas entrevistas semidirigidas, se presentó a los voluntarios imágenes extraídas del cómic «La rana va a la cena» (Frog goes to dinner, en inglés) (Mayer, 1974) y se les solicitó realizar dos tareas. En primer lugar, tenían que reorganizar las viñetas para reconstruir una narrativa con coherencia y lógica según su interpretación. En total, hay 16 ilustraciones a color, sin texto, que relatan la historia de una rana que sale a escondidas del bolsillo de un niño para entrar en un restaurante elegante en el que el niño va a cenar con su familia. Una vez dentro, la rana provoca varios incidentes hasta que el personal del local advierte su presencia y descubre que el anfibio pertenece a la familia. Por este motivo, expulsan a toda la familia por la salida de emergencia. La historia concluye con una imagen del niño riendo sobre su cama, junto a sus mascotas (incluida la rana), después de haber sido castigado a su habitación por sus padres.

En segundo lugar, y a partir de las narrativas que habían construido previamente, se invitó a los participantes a responder preguntas abiertas sobre los posibles conflictos cognitivos y emocionales que experimenta la familia de la historia. Las preguntas se formularon siguiendo los principios del Método de Historias Basadas en la Empatía (MEBS o Method of Empathy-Based Stories en inglés). Este enfoque tiene como objetivo orientar a los participantes para que establezcan, en la medida de lo posible, conexiones empáticas con la historia y sus personajes, y se imaginen a partir de allí a sí mismos en su situación y papel (Wallin et al., 2019). Al permitir que los participantes trasladen de forma imaginativa su propia conciencia a los pensamientos, emociones y conductas de los personajes (Dymond, 1950), se generan condiciones propicias para fomentar la empatía. De esta manera, se busca desencadenar en ellos el proceso empático inherente a la creación de relatos auténticos de conflicto que se relacionan con la misma situación comunicativa, es decir, la gestión de conflictos entre padres e hijos.

Tal como se muestra en la Tabla 3, las preguntas que se han extraído para el presente estudio se centran en analizar cómo los informantes atribuyen y legitiman los estados cognitivos y emocionales inherentes a la gestión de un conflicto entre padres e hijos, adoptando perspectivas diferentes a las suyas propias. En concreto, las preguntas planteadas se pueden clasificar en dos categorías principales, cada una requiriendo que los informantes adopten perspectivas diferentes: la de una perspectiva única (padres o hijo) y la del testigo externo que integra las perspectivas tanto de padres como de hijos.

Tabla 3. Preguntas planteadas a los informantes chinos y españoles

Gestión de conflictos entre padres e hijos mediante la narrativa |

Fase 1: Legitimación de las dos partes en conflicto en las historias primarias |

Movimiento empático |

Preguntas en español |

Preguntas en chino |

Dimensión empática |

Perspectiva adoptada |

|

Empatía cognitiva: reconocimiento y validación de los estados mentales del otro |

Los padres |

Al final de la historia, los padres deciden enviar al niño a su habitación. ¿Por qué crees que hacen eso? (¿En qué estarán pensando y cómo se sentirán?) |

故事的最后,父母让他回房间去,你觉得为什么他们要这么做? (心情,想法如何) |

|

El hijo |

¿En qué estará pensando el niño al ser enviado a su habitación? ¿cómo se sentirá? ¿Por qué? |

在被送回房间的时候,这名男孩会在想些什么? 他心情如何? |

Fase 2: Propuesta de la historia alternativa con des/legitimación de las partes implicadas y sugerencias como testigo externo |

Movimiento empático |

Preguntas en español |

Preguntas en chino |

Dimensión empática |

Perspectiva adoptada |

|

Empatía cognitiva y afectiva: comprensión y/o experiencia vicaria de los estados mentales ajenos |

Testigo externo (los padres e hijo) |

Si fueras el padre/la madre, ¿cómo manejarías la situación y cómo educarías a tu hijo? ¿Por qué? |

要是你是爸爸妈妈的话,你会怎么应对这个情况,怎么去教育孩子? |

|

Testigo externo (los padres e hijo) |

Y si fueras el pequeño de la historia ¿cómo verías todo eso? ¿Cómo te sentirías y qué harías? ¿Por qué? |

那假如你是这个小男孩呢, 发生了这些事情之后你心理都会有些什么感觉?你会做点 什么吗? |

3.2. Procedimiento y análisis

Una vez recopiladas y trascritas las muestras de narrativas orales, se procedió a la identificación de los movimientos empáticos en las respuestas narrativas de los informantes, tanto chinos como españoles. En este estudio, los movimientos empáticos se definen, en general, como las expresiones verbales que los participantes utilizan para demostrar la comprensión, la afiliación, la simpatía o la alineación con las situaciones problemáticas a las que se enfrentan los personajes de padres e hijos. Estas son las reacciones empáticas orales que los informantes produjeron a partir de su propia narrativa, la cual se les pidió que elaboraran previamente en respuesta al estímulo presentado (Tarea 1). Para codificar esos movimientos, se utilizaron las categorías propuestas por Figueras (2021, 2023a, 2023b), Figueras y De Cock (2023) y Sanahuges y Curell (2020), así como las estructuras narrativas que Cobb (1993, 1994, 1997, 2006, 2013b, 2013c, 2013a) y Cobb y Rifkin (1991a, 1991c) definieron para los relatos de conflicto.

Tabla 4. Clasificación de los movimientos empáticos

|

Empatía afectiva o emocional: declarar comprensión |

Empatía cognitiva: demostrar comprensión |

|

Hacerse eco de la misma emoción expresada por el otro/Adoptar idéntica perspectiva emocional |

Reproducción, mención de los estados mentales del otro |

|

Evaluaciones hipotéticas (ponerse en el lugar del otro |

|

Validación de los sentimientos del otro |

Adopción de la perspectiva del otro para ofrecer consejos |

|

Segundas historias de superación o resolución del problema planteado |

En relación con el análisis comparativo de los movimientos empáticos entre los participantes chinos y españoles, se consideraron las dimensiones culturales de individualismo y colectivismo correspondientes a los objetos de estudio (China y España), tal como se discutió en el marco teórico del estudio. No obstante, es importante señalar que este análisis se vio inevitablemente limitado por el reducido número de muestras del estudio (N=20), que no es suficiente para extraer conclusiones representativas de los dos grupos culturales. En este sentido, la exploración de las características y patrones culturales en las producciones narrativas del estudio se limita principalmente al nivel cualitativo, aunque en ocasiones se incluye el porcentaje de respuestas de ambos grupos para facilitar una mejor comprensión del contraste cultural.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Legitimación de las partes en conflicto en las historias primarias

La primera pregunta que se planteó a los informantes aborda cómo legitiman, desde un punto de vista cognitivo y emocional, la manera en la que los padres gestionan el conflicto al enviar al niño a su habitación. Con respecto a esta decisión, la mayoría de los participantes, tanto chinos como españoles, coincide en atribuirle una intención positiva, que generalmente puede definirse como «por el bien del hijo». Es decir, la consideran un castigo destinado a que el niño aprenda la lección y a que fomente la reflexión sobre sus errores, aunque existen opiniones divergentes respecto a su eficacia. No obstante, la manera en la que los informantes justifican esta acción tomada por los padres hacia su hijo refleja ciertas discrepancias culturales.

Por un lado, más de la mitad de los españoles (6/10), desde la perspectiva cognitiva, han normalizado esta práctica, considerándola como algo «típico» en la educación de los hijos, sin esforzarse por comprender las posibles emociones o pensamientos de los padres. En su lugar, se muestran más identificados con la perspectiva del niño, validándola con argumentos como «no ha hecho nada» o «no tiene la culpa». En este sentido, las emociones predominantes que suelen identificar en él son de «enfado» (hacia sus padres o la rana) y «desconcierto» (sin entender cómo llegó la rana allí o por qué sus padres están tan enfadados). Es cierto que algunos participantes chinos (3/10) también comparten la percepción de desconcierto en el niño, especialmente teniendo en cuenta su corta edad. Sin embargo, la mitad de los chinos (5/10), cuando adoptan la perspectiva del hijo, describe el incidente como un «error/problema/lío» que el hijo ha causado. Basándose en esta «culpabilidad», que se espera que el niño asuma (a diferencia de la mayoría de los españoles (8/10), que tiende a reaccionar activamente con enfado ante una demanda parental que consideran «irrazonable»), los participantes chinos suelen atribuir al niño emociones negativas más pasivas, tales como sentirse «triste» (6/10), «weiqu» (sufrimiento por injusticia) (5/10) e incluso «culpable» (2/10).

Por su parte, algunos informantes españoles (4/10), al percibir al niño como la víctima del incidente que ha provocado la rana, muestran comprensión (empatía cognitiva) por el malestar que el niño experimentó al tener que «perder la noche (que había planeado) con sus padres», «regresar de una experiencia única de cenar a un restaurante elegante» o «tener la cena familiar arruinada (por la rana)». De este modo, la responsabilidad del conflicto a menudo se externaliza, ya sea atribuyéndola a la rana por arruinar la noche de la familia, o a los padres por culpar y castigar al niño, a pesar de su inocencia. Por ejemplo, en el ejemplo (1), el informante español neutraliza y atenúa la responsabilidad de «arruinar la noche a la familia» mediante una construcción impersonal «se ha jodido la noche».

- El participante español A: «no sé yo- si yo fuera él estaría→//estaría enfadado porque le han reñido/ pero no es su culpa de que la rana se ha ido con él/// que no he- no ha hecho nada malo///eso es lo que pienso... está triste porquee le han ren- porque no→// porque también ha jodido la noche aa- a la familia// se ha jodido la noche».

La estrategia empática más común observada en esas respuestas narrativas para demostrar la comprensión con el niño consiste en reconocer y validar sus sentimientos, alineándose personalmente con su perspectiva, a través del uso de mecanismos discursivos que incluyen condicionales hipotéticos. Al mismo tiempo, y como se ilustra en el ejemplo (1), las preguntas planteadas (¿cómo se sentirá el niño al ser enviado a su habitación? ¿Por qué?) parecen evocar, en ciertos momentos, una experiencia vicaria de dichos sentimientos (empatía afectiva), lo cual se refleja en el uso combinado de la primera y tercera persona en el discurso.

Con respecto a la adopción de la perspectiva de los padres, la situación cambia cuando se les plantean preguntas adicionales sobre sus estados mentales a los españoles. Es a partir de este punto, al reconocer estados como el enfado o la decepción (10/10), cuando muchos de los españoles (7/10) comienzan a mostrar una empatía más profunda hacia los padres. En cuanto a los motivos de enfado, los informantes españoles coinciden con los chinos en varios aspectos: el desahogo emocional expresado como «no te quiero ni ver», el perjuicio a la imagen familiar debido a haber sido «puestos en evidencia en el restaurante», la noche o el plan arruinado, y la atribución de intenciones negativas, interpretando que «el niño llevó la rana al restaurante a propósito y se portó mal».

A pesar de su distanciamiento emocional respecto a la perspectiva de los padres, los participantes españoles (4/10) a menudo muestran un mayor interés en cuestionar la forma en la que gestionan el conflicto con su hijo (lo envían a su habitación como castigo). Eso queda evidenciado en el ejemplo (2), donde se manifiesta una completa empatía cognitiva que incluye la adopción de la perspectiva ajena para ofrecer consejos y realizar evaluaciones hipotéticas («no es buena manera...yo le quitaría la rana...») y la segunda historia de superación o resolución del problema planteado (Figueras & De Cock, 2023).

- Participante español B: «No no es buena manera/ porque le manda a la habitación con el sapo///(RISAS) y él lo que quiere es estar con el sapo y con sus mascotas y con sus juguetes de su habitación /// en realidad él dónde se lo pasa bien es en su habitación// pues yo le quitaría la rana...es eso/ por- mis padres a mí de pequeño cuando me portaba mal/ me enviaban a mi habitación pero acabaron descubriendo que en tu habitación no es un castigo porque estás con tus juguetes// y entonces me llevaron al lavabo me decían "castigado al lavabo porque estás solo"/ pero en este caso el padre le envía a la habitación/ pero noo- en la habitación-///pues él- s- ¿dónde estaría si no estuviese ehhh- si no estuviese castigado? pues en su habitación igual».

Por otro lado, los participantes chinos (9/10), a pesar de sus argumentos divergentes, muestran una mayor disposición a adoptar la perspectiva de los padres, defendiéndolos y mostrando compasión hacia ellos. Por ejemplo, algunos argumentan (3/10) que los padres recurren a esta medida al no tener otras alternativas y la consideran como la solución óptima, sobre todo en comparación con otras formas de educación más extremas, como la imposición de castigos físicos. Al mismo tiempo, aunque también hacen atribuciones sobre los estados mentales de los padres, tienden (3/10) a legitimar la posición parental a través de reconocer, por ejemplo, su autoridad epistémica limitada. A continuación, se presentan dos ejemplos narrativos para ilustrar cómo estas diferentes perspectivas influyen en la legitimación de las acciones de los padres.

- Participante china A: «我觉得 是让他去反思 /或者 是/暂时 生气 不想 看见 他//如果 说反思 的话 /那可能 就是 -嗯-他们 还不知道 这个 这个 青蛙 是自己 跳进去 的嘛/那就让 这个 小男孩 自己 去想/«想你为什么 就是 这么 做? 你为什么 要把这个 青蛙带-带到去餐厅 ? 就是 你这样 -呃-怎么 说呢-对大家 都造成 了一定 的-就是 -不好 的影响 -嗯/那你说你是不是 应该 -嗯-就是 跟别人 道歉 呀?或者 以- 就是 注意 一点 呀不要 把这个小青蛙带出门啊».

(Traducción literal al español)>: «Creo que es para hacerlo reflexionar/ o tal vez/por el momento estoy enojado y no quiero verlo// si hablamos de reflexionar entonces tal vez- mhm todavía no saben que la rana saltó (al bolsillo del niño) por sí misma maa/ entonces dejan que este niño piense por sí mismo/ piense «¿por qué haces esto? ¿por qué llevaste la rana al- al restaurante? tu comportamiento- ¿cómo debería decirlo? - causaste cierto impacto negativo en todos- enn/ tú dices si deberías-en- disculparte con los demás/-ya-o (en el futuro)- pues prestar más atención ya para no llevar la ranita afuera ah».

- Participante española C: «Pues le están echando la culpa todo al niño/ el probl- entonces supongo que/ están enfadados porque no han podido comer en el restaurante///pero tampoco creo que tengan ningún otro sentimiento porque→///están castigando a un niño que/ no tiene la culpa creo yo/ ((no sé)) si-/ decepción enfado/pues que no→// no quieren// que su hijo traiga/ animales a un restaurante/ pero es que no sé si sus padres saben que/ ha sido por error→/// o a propósito///yo creo que no lo dudan yo creo que se creen quee es a propósito».

Mientras que los dos informantes reconocen la limitada autoridad epistémica de los padres respecto al incidente de la rana, el informante chino utiliza la expresión «还没» (‘todavía no’, en español) insinuando la posibilidad de que los padres se informen más y cambien su actitud en el futuro. Al incorporar una dimensión temporal extendida al personaje parental, esta narrativa busca legitimar las acciones de los padres y desestabilizar las teorías de responsabilidad en las que se ven atrapados (Cobb, 1993; Cobb & Rifkin, 1991c).

Por su parte, el informante español establece una clara polarización entre los personajes, resaltando la aceptación ciega de los padres de la idea de que «el hijo lo ha hecho a propósito», lo cual se evidencia en el uso de expresiones como «se creen que». De este modo, sitúa a los padres en el papel de antagonistas de la historia. Además, se observa cómo va consolidando esta percepción sesgada a lo largo de la narrativa, pasando por «no sé si saben que ha sido por error» a «yo creo que se creen que es a propósito», así como su resistencia a incrementar la complejidad afectiva del papel de los padres: «tampoco creo que tengan ningún otro sentimiento».

Al mismo tiempo, y en consonancia con estudios anteriores (Gelfand et al., 2001; Shearman & Dumlao, 2008), se aprecia una diferencia cultural en cuanto a las causas que los participantes atribuyen al enfado de los padres y a la insatisfacción del hijo, lo cual se refleja en los ejemplos (3) (4). A diferencia de la mayoría de los informantes españoles (9/10), que se enfoca más en los intereses personales o familiares, casi la mitad de los chinos (4/10) relaciona el enfado con las repercusiones hacia terceros, destacando, por ejemplo, la influencia que el incidente de la rana ha tenido en el restaurante y en los demás clientes. Entre ellos, se encuentran dos personas que ponen de relieve la expectativa de que el niño se sienta culpable y ofrezca disculpas, un aspecto que puede relacionarse con la alta exigencia de autodisciplina presente en culturas más colectivistas, como la china.

4.2. Propuesta de la historia alternativa con des/legitimación de las partes implicadas y sugerencias como testigo externo

Una vez legitimadas las perspectivas de ambas partes (padres e hijos) en la primera fase, la segunda fase de la entrevista revela un mayor entendimiento, tanto cognitivo como afectivo, hacia la contraparte en el conflicto. Sea cual sea la perspectiva con la que se identifican, tanto chinos como españoles buscan gestionar el conflicto explorando la complejidad (temporal, cognitiva y afectiva) de las dos partes involucradas, evitando reasignar responsabilidades. Eso se manifiesta mediante movimientos empáticos, que se observan tanto en la interacción de los participantes chinos y españoles con los personajes que representan, como en la relación entre el personaje representado y la perspectiva del otro personaje en el conflicto.

Por un lado, algunos informantes, tanto chinos (2/10) como españoles (4/10), comienzan a adoptar una perspectiva emocional idéntica a la del personaje que representan y criticaban. Este cambio de perspectiva afectiva se ilustra en los fragmentos de (5) y (6).

- Participante chino B: «可能我 这个 反应- 就是真实 的 心情 肯定 是 不 高兴 的/但是的话 我会- 但是 我 仔细 想一想就是-可能就是→// 会-一会- 第一 首先 我可能 还是 会 责骂他的 因为 毕竟 就 这个 闯祸 就是 把 我们全家人都 赶 出来了-就→// 换做- 就 换做是 谁可能→// 哪个父母 都 不 太 开心 吧».

(Traducción literal al español): «Posiblemente mi reacción, o sea mis verdaderos sentimientos, seguramente serían de disgusto. Sin embargo, pensándolo bien, en un primer momento posiblemente igual lo regañaría, porque al fin y al cabo causó un problema que nos sacó a todos de ese lugar. Cualquier padre en mi situación probablemente se sentiría igual de molesto».

- Participante español D: «...pero claro por el otro/ todos somos humanos y si me fastidia mucho pues quizá también sería del palo// «mira ¡castigado punto vete!».

A pesar de sus críticas previas hacia el personaje del padre, cuando los informantes se ven obligados a adoptar su perspectiva, se alinean más con sus sentimientos y emociones (empatía afectiva) y empiezan a defenderlo con mecanismos discursivos generalizadores como «cualquier padre» o «todos somos humanos» para suavizar la intensidad de la evaluación negativa que hicieron en la fase anterior. No obstante, se observa en los ejemplos anteriores cómo el corolario moral ha variado entre culturas; mientras el chino se refiere al daño de intereses colectivos (ej. «nos sacó a todos de ese lugar»), el español presta mayor atención a los costos individuales (ej. «me fastidia mucho»).

Por otro lado, el movimiento empático también se evidencia en las estrategias hipotéticas que los participantes planearían adoptar para gestionar el conflicto si se colocaran en la posición de los personajes. A menudo, estas estrategias revelan el reconocimiento y la validación de los estados mentales de la otra parte involucrada en el conflicto. Considérense, a este respecto, los fragmentos de (7) (8) (9) (10).

- Participante española E (ilustrando el rol de la madre): «...ver cómo se siente él primero porque a lo mejor él mismo/ los niños no son tontos y ya/ se dan cuenta de lo que han hecho mal... si ve que se- que see- o sea se siente comprendido// ((quizá)) em// pues no sé como quee lo entiende mejor».

- Participante china C (ilustrando el rol de la madre): «...我可能会先告诉他他喜欢这个小青蛙/嗯这个行为是非常好的».

(Traducción literal al español): «Probablemente primero le diría que está bien que le guste la ranita, que es una conducta muy positiva».

- Participante china D (ilustrando el rol del hijo): «可能也有点内疚/就是觉得这个今天晚上/过得不太美好/都是都是/因为自己嗯/我应该会主动的爸爸妈妈跟他们谈一下/我想跟他们说/嗯说一下这个事情到底是是怎么回事/就是不是我/带那个小青蛙的/然后今天晚上这个这个造成的结果表示非常的/就是抱歉».

(Traducción literal al español): «Probablemente también sentiría un poco de culpa, de que esta noche no resultó muy agradable, y todo fue por mi culpa. Creo que tomaría la iniciativa de hablar con mis padres sobre lo ocurrido...y disculparme mucho por el resultado esta noche».

- 10)Participante español F (ilustrando el rol del hijo): «...entonces quizás en ese momento me sentiría un poco frustrado↑/ y que- como que no entiendo la situación/pero luego sí que ya según cómo vayan pasando el tiempo sí que entendería que se ha puesto en evidencia la familia de ((...)) más responsable».

A medida que los informantes, sean chinos o españoles, construyen una historia alternativa que cuestiona las anteriores teorías de responsabilidad y reconoce el protagonismo recíproco de ambas partes, a menudo convergen hacia unas proyecciones más optimistas del resultado del conflicto. Por ejemplo, muchos voluntarios (5 chinos y 7 españoles) consideran la gestión del conflicto como una oportunidad única para la educación familiar, tanto desde la perspectiva de los padres como del hijo. Sin embargo, las diferencias culturales previamente mencionadas persisten. Aunque ambos grupos, tanto chinos como españoles, al asumir el papel de los padres en la historia, muestran una marcada preferencia (8/10) por las estrategias integradoras para manejar conflictos, esta similitud se desvanece cuando adoptan el rol del hijo. En este último caso, aun reconociendo y comprendiendo las perspectivas de sus padres, la mayoría de los informantes chinos (7/10) optan por un estilo más competitivo para gestionar el conflicto. Es decir, tomarían la iniciativa de justificarse en la discusión con sus padres para evitar el castigo. Por su parte, los informantes españoles (7/10) se inclinan más hacia estilos conciliadores e integradores. Según ellos, aunque no reconocen su responsabilidad respecto al asunto en cuestión, estarían dispuestos a acatar las opiniones de sus padres, ya sea pidiendo disculpas o modificando su propio comportamiento.

Este resultado, que revela una menor propensión de los voluntarios chinos frente a los españoles a obedecer la autoridad parental cuando esta entra en conflicto con sus intereses personales, desafía las expectativas que hemos establecido previamente para los dos grupos. No obstante, sí ha evidenciado una mejor congruencia entre la interacción de padres e hijos en China y el modelo de doble piedad filial, la cual destaca el impacto que el comportamiento parental tiene en las creencias filiales de los hijos (Yeh & Bedford, 2004). Es decir, el acto irracional de los padres, así como sus exigencias, que implican el sacrificio de los deseos personales de los hijos (Yeh, 1995, 1997), tal y como se observa en el caso de los «padres hipotéticos» mencionados en la historia, puede reducir la obligación que los hijos sienten de obedecer a sus padres y llevarlos a adoptar estilos de estrategias más extremos, como los competitivos.

Además, teniendo en cuenta la franja de edad de los participantes chinos y españoles, esta discrepancia en la gestión ideal de conflicto entre padres e hijos también puede relacionarse con el cambio en el enfoque de la educación familiar recibida por la Generación Z1 de ambos países. Una buena prueba de ello son los datos obtenidos de la World Values Survey2 que se presentan en la Tabla 4 (Haerpfer et al., 2022; Inglehart et al., 2014).

Tabla 5. Población que menciona la «obediencia» como una de las cualidades que se pueden fomentar en el hogar para que los niños aprendan (versus población que no la menciona, no sabe o no tiene respuestas) (en %)

|

Año |

China |

España |

Alemania |

Países Bajos |

Japón |

Corea del Sur |

2010-2014 |

7.5% |

31.4% |

12.6% |

25.6% |

5% |

8.7% |

2017-2022 |

5.7% |

40.4% |

11.4% |

17.5% |

2.7% |

5.1% |

Fuente: World Values Survey Wave 6 y 7 (2010-2022)

En el periodo de 2017 a 2022, casi la mitad de la población española (el 40.4%) escogió la obediencia como una de las cualidades que buscan fomentar en la crianza de los niños, mientras que solo un 5.7% de los chinos la mencionaron. Por un lado, teniendo en cuenta los datos de referencia de Japón y Corea del sur, dos culturas asiáticas que también valoran la obediencia filial, es probable que el menor énfasis que los participantes chinos han puesto en la obediencia se deba a que esta cualidad ya se encuentra profundamente arraigada en la cultura y, por ende, no requiere más refuerzo. Aun así, este fenómeno refleja una disminución en la importancia dada a la obediencia dentro de la educación familiar en China (del 7.5% al 5.6%), un cambio que parece extenderse a la mayoría de las sociedades asiáticas orientales. Por otro lado, los españoles parecen valorar cada vez más este aspecto, aumentando del 31.4% al 40.4% en unos diez años, y tienden a considerarlo como una virtud esencial que buscan inculcar en los niños. Aunque esta tendencia no se ha observado en sus contrapartes europeas (como los Países Bajos y Alemania), sí coincide con las preferencias que han manifestado los participantes españoles en el estudio.

5. CONCLUSIONES

El análisis de nuestro corpus revela una notable presencia de movimientos empáticos en las construcciones narrativas producidas por los participantes cuando interpretan la dinámica de una familia de padres e hijo en conflicto. Esos movimientos, que están influenciados tanto al nivel cognitivo como afectivo por las percepciones y expectativas culturales de los narradores, confirman nuestra hipótesis sobre la existencia de patrones culturales específicos en las narrativas empáticas relacionadas con la misma situación comunicativa.

Por un lado, los informantes chinos tienden a expresar mayor empatía cognitiva con la perspectiva de los padres en la historia primaria de conflicto. Esto se manifiesta en su disposición a reforzar la legitimidad de las acciones de los padres, analizándolas desde diversas dimensiones como la temporal y la epistémica. Al mismo tiempo, en comparación con los informantes españoles, los chinos tienden a interpretar y abordar el conflicto desde una perspectiva más relacional, que a menudo trasciende el núcleo familiar para incorporar también los intereses de los terceros. Por otro lado, los participantes españoles, en la historia primaria del conflicto, con frecuencia interpretan la situación entre padres e hijos desde una perspectiva más afectiva. Por ejemplo, ante demandas que consideran irracionales por parte de los padres hipotéticos, muchos adoptan una postura empática hacia los estados emocionales del hijo, y manifiestan un desagrado más intenso y activo, como el enfado, en lugar de la tristeza que señalan los participantes chinos. De esta manera, se establece una dicotomía clara en la narrativa, puesto que los españoles se identifican como víctimas y externalizan la responsabilidad del conflicto a otros (ya sean los padres o terceros). Sin embargo, esta oposición entre los personajes cambia cuando los voluntarios españoles exploran una narrativa alternativa que les permite alcanzar una comprensión más profunda de la perspectiva de los padres. A partir de este punto, comienzan a asignarles intenciones, pensamientos o emociones más positivas, o bien recurren a mecanismos discursivos que suavizan su evaluación anterior y muestran mayor alineamiento personal, tanto cognitivo como afectivo, con la perspectiva de los padres.

En cuanto a la estrategia óptima para gestionar los conflictos entre padres e hijos, también se aprecian diferencias entre los grupos culturales estudiados cuando adoptan la perspectiva del hijo. Este fenómeno refleja un modelo de doble piedad filial más marcado en los participantes chinos del estudio. Al enfrentarse a demandas parentales que consideran irracionales o incongruentes con sus intereses, estos participantes chinos tienden a mostrar un menor interés por cumplir con la obligación filial, y con frecuencia adoptan estilos de gestión de conflicto más competitivos y dominantes. Sin embargo, esta reciprocidad en la piedad filial se manifiesta en menor medida entre los españoles, con la excepción de tres voluntarias. Esta alta tolerancia hacia los padres entre los españoles podría estar asociada, por un lado, con la conexión emocional más intensa que tienden a mantener los españoles con sus padres, lo que los lleva a aceptar las decisiones parentales al desarrollar una mayor comprensión empática de sus estados mentales a través de las historias alternativas. Por otro lado, este fenómeno también puede vincularse con la tendencia creciente hacia una mayor obligación filial en la educación familiar española, en contraste con la evolución del enfoque en China. Debido al número limitado de participantes en el estudio, se necesitan investigaciones futuras para verificar estas deducciones.

A modo de conclusión, este estudio ha ofrecido una visión de los patrones de empatía que adoptan los individuos de las culturas china y española al interpretar la dinámica de conflicto entre padres e hijos, permitiéndonos explorar sus similitudes y diferencias en cuanto a la percepción, expectativa y gestión de este tipo de conflictos. Asimismo, contribuye a verificar la efectividad metodológica de elicitar en los participantes un proceso empático relacionado con la creación de relatos de conflicto auténticos mediante las tareas y preguntas prediseñadas. No obstante, es importante señalar que el número limitado de participantes, así como la naturaleza hipotética de los escenarios de conflicto presentados a los participantes, pueden limitar, en cierto modo, el proceso empático evocado en ellos y la profundidad con la que se pueden analizar dichas percepciones. Estas son áreas que quedan abiertas para futuros estudios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cingöz-Ulu, Banu, & Lalonde, Richard N. (2007). The role of culture and relational context in interpersonal conflict: Do Turks and Canadians use different conflict management strategies? International Journal of Intercultural Relations, 31(4), 443–458. https://doi.org/10.1016/J.IJINTREL.2006.12.001

Cobb, Sara. (1993). Empowerment and mediation: A narrative perspective. Negotiation Journal, 9(3), 245–259. https://doi.org/10.1111/J.1571-9979.1993.TB00706.X

Cobb, Sara. (1994). «Theories of Responsibility»: The social construction of intentions in mediation. Discourse Processes, 18(2), 165–186. https://doi.org/10.1080/01638539409544890

Cobb, Sara. (1997). Una perspectiva narrativa de la mediación: Hacia la materialización de la metáfora del «narrador de historias.» In T. S. Jones & J. P. Folger (Eds.), Nuevas Direcciones en Mediación: Investigación y Perspectivas Comunicacionales (pp. 83–104). Paidós.

Cobb, Sara. (2006). A developmental approach to Turning Points: «Irony» as an ethics for negotiation pragmatics. Harvard Negotiation Law Review, 11(147), 147–197.

Cobb, Sara. (2013a). Conflict resolution as narrative practice: Emerging better-formed stories. In Speaking of Violence (pp. 248–274). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780199826209.003.0010

Cobb, Sara. (2013b). Narrative braiding and the role of public officials in transforming the publics conflicts. Narrative and Conflict: Explorations in Theory and Practice, 1(1), 4–30. https://doi.org/10.13021/G8NCETP.V1.1.2013.428

Cobb, Sara. (2013c). The evolution of conflict narratives. In Speaking of Violence: The Politics and Poetics of Narrative in Conflict Resolution (pp. 78–112). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780199826209.003.0004

Cobb, Sara, & Rifkin, Janet. (1991a). Neutrality as a discursive practice: The construction and transformation of narratives in community mediation. Studies in Law, Politics, and Society, 11, 69–91.

Cobb, Sara, & Rifkin, Janet. (1991b). Practice and paradox: Deconstructing neutrality in mediation. Law & Social Inquiry, 16(1), 35–62. https://doi.org/10.1111/J.1747-4469.1991.TB00283.X

Davis, Mark Herbert. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 113–126. https://doi.org/10.1037/0022-3514.44.1.113

Dymond, Rosalind Falk. (1950). Personality and empathy. Journal of Consulting Psychology, 14(5), 343–350. https://doi.org/10.1037/H0061674

Fant, Lars. (1989). Cultural mismatch in conversation: Spanish and Scandinavian communicative behaviour in negotiation settings. HERMES - Journal of Language and Communication in Business, 2(3), 247–265. https://doi.org/10.7146/hjlcb.v2i3.21412

Fernández Cruz, Francisco José, & Fernández Díaz, Ma José. (2016). Los docentes de la Generación Z y sus competencias digitales. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 46, 97–105. https://doi.org/10.3916/C46-2016-10

Figueras, Carolina. (2018). Atenuación, género discursivo e imagen. Spanish in Context, 15(2), 258–280. https://doi.org/10.1075/SIC.00014.FIG/CITE/REFWORKS

Figueras, Carolina. (2021). Mitigation in discourse: Social, cognitive, and affective motivations when exchanging advice. Journal of Pragmatics, 173, 119–133. https://doi.org/10.1016/J.PRAGMA.2020.12.008

Figueras, Carolina. (2023a). Empathy in online mental health communities. In J. Marín-Arrese, L. Hidalgo-Downing, & J. R. Zamorano-Mansilla (Eds.), Stance, Inter/Subjectivity and Identity in Discourse (pp. 353–377). Peter Lang.

Figueras, Carolina. (2023b). Storytelling and advice: Constructing the lived experience of eating disorders online. Studia Lingüística Iagellonicae Cracoviensis, 140(2), 95–119.

Figueras, Carolina, & De Cock, Barbara. (2023). Patrones de empatía en dos foros virtuales: El caso de la diabetes y los trastornos de la conducta alimentaria. Círculo de Lingüística Aplicada a La Comunicación, 95, 233–248. https://doi.org/10.5209/CLAC.90071

Figueras, Carolina (en prensa). (2023c). Doing emotions and displaying empathy: The construction of online peer support. In L. Alba-Juez & M. Haugh (Eds.), The Sociopragmatics of Emotion. Cambridge University Press.

Figueras, Carolina (en revisión). (2023d). Conflict resolution in online mental health support groups: The role of empathy and mediation. Language and Dialogue.

Gaete, Verónica. (2015). Desarrollo psicosocial del adolescente. Revista Chilena de Pediatría, 86(6), 436–443. https://doi.org/10.1016/J.RCHIPE.2015.07.005

Garaigordobil, Maite, & García de Galdeano, P. (2006). Empatía en niños de 10 a 12 años. Psicothema, 18(2), 180–186.

Garaigordobil, Maite, & Maganto, Carmen. (2011). Empatía y resolución de conflictos durante la infancia y la adolescencia. Revista Latinoamericana de Psicología, 43(2), 255–266.

Gelfand, Michele J., Nishii, Lisa H., Holcombe, Karen M., Dyer, Naomi, Ohbuchi, Ken Ichi, & Fukuno, Mitsuteru. (2001). Cultural influences on cognitive representations of conflict: interpretations of conflict episodes in the United States and Japan. The Journal of Applied Psychology, 86(6), 1059–1074. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.6.1059

Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, C., Kizilova, K., Diez-Medrano, J., Lagos, M., Norris, P., Ponarin, E., & Puranen B. (2022). World values survey wave 7 (2017-2022) cross-national data-set. Version: 4.0.0. https://doi.org/doi.org/10.14281/18241.18

Hansen, Toran. (2004). The narrative approach to mediation. Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, 4(2).

Hernández-Flores, Nieves. (1999). Politeness ideology in spanish colloquial conversation: the case of advice. Pragmatics, 9(1), 37–49. https://doi.org/10.1075/PRAG.9.1.04HER

Ho, David. (1986). Chinese patterns of socialization: A critical review. In M. H. Bond (Ed.), The Psychology of the Chinese People (pp. 1–37). Oxford University Press.

Hofstede, Geert. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. Sage.

Hofstede, Geert. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. In Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations (2nd ed., Issue 7). Sage. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0005-7967(02)00184-5

Hofstede, Geert. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture Article, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014

Hofstede, Geert, Hofstede, Gert Jan, & Minkov, Michael. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind (3rd ed.). McGraw-Hill.

Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin, & B. Puranen. (2014). World values survey: Round six. https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

Kim, Min-Sun, Lee, Hye-ryeon, Kim, In Duk, & Hunter, John E. (2004). A test of a cultural model of conflict styles. Journal of Asian Pacific Communication, 14(2), 197–222. https://doi.org/10.1075/JAPC.14.2.02KIM

Lansford, Jennifer. (2022). Cross-cultural similarities and differences in parenting. J Child Psychol Psychiatry, 63(4), 479. https://doi.org/10.1111/JCPP.13539

Leung, Janet Tsin Yee. (2021). Overparenting, parent-child conflict and anxiety among Chinese adolescents: A cross-lagged panel study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(22), 11887. https://doi.org/10.3390/IJERPH182211887

Li, Jian Bin, Delvecchio, Elisa, Miconi, Diana, Salcuni, Silvia, & Di Riso, Daniela. (2014). Parental attachment among Chinese, Italian, and Costa Rican adolescents: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 71, 118–123. https://doi.org/10.1016/J.PAID.2014.07.036

Mancinelli, Elisa, Liberska, Hanna D., Li, Jian Bin, Espada, José P., Delvecchio, Elisa, Mazzeschi, Claudia, Lis, Adriana, & Salcuni, Silvia. (2021). A cross-cultural study on attachment and adjustment difficulties in adolescence: The mediating role of self-control in Italy, Spain, China, and Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8827. https://doi.org/10.3390/IJERPH18168827

Markus, Hazel Rose, & Kitayama, Shinobu. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98(2), 224–253. https://doi.org/10.1037/0033-295X.98.2.224

Martinovski, Bilyana, Traum, David, & Marsella, Stacy. (2007). Rejection of empathy in negotiation. Group Decision and Negotiation, 16, 61–76. https://doi.org/10.1007/S10726-006-9032-Z/METRICS

Mayer, Mercer. (1974). Frog goes to dinner. Penguin Books.

Meil, Gerardo. (2011). Individualización y solidaridad familiar. In Colección Estudios Sociales. Fundación La Caixa.

Minkov, Michael. (2018). A revision of Hofstede’s model of national culture: old evidence and new data from 56 countries. Cross Cultural and Strategic Management, 25(2), 231–256. https://doi.org/10.1108/CCSM-03-2017-0033/FULL/XML

Minkov, Michael, & Kaasa, Anneli. (2022). Do dimensions of culture exist objectively? A validation of the revised Minkov-Hofstede model of culture with World Values Survey items and scores for 102 countries. Journal of International Management, 28(4), 100971. https://doi.org/10.1016/J.INTMAN.2022.100971

Montoro Gurich, Carolina. (2018). La familia como ámbito de cuidados. El caso español en el contexto europeo occidental. In Studium, magisterium et amicitia. Homenaje al profesor Agustín González Enciso (Issue 2, pp. 625–636). Ediciones Eunate.

Motrico, Emma, Fuentes, Jesús, & Bersabé, Rosa. (2001). Discrepancies in the perception of conflicts between parents and their children during adolescence. Anales de Psicologia, 17(1), 1–13.

O’Barr, William, & Conley, John. (1985). Litigant satisfaction versus legal adequacy in small claims court narratives. Law & Society Review, 19(4), 702. https://doi.org/10.2307/3053424

Oetzel, John, Ting-Toomey, Stella, Chew-Sanchez, Martha Idalia, Harris, Richard, Wilcox, Richard, & Stumpf, Siegfried. (2003). Face and facework in conflicts with parents and siblings: A cross-cultural comparison of Germans, Japanese, Mexicans, and U.S. Americans. Journal of Family Communication, 3(2), 67–93. https://doi.org/10.1207/S15327698JFC0302_01

Ren, Shaofan. (2019). Estudio comparativo de la novela familiar china y española del siglo XX [Tesis doctoral]. Universidad Carlos III de Madrid.

Rogoff, Barbara. (2003). The cultural nature of human development. Oxford University Press.

Sanahuges, Carme, & Curell, Hortènsia. (2020). Responding to trouble: An interactional approach to empathy In Catalan and English. Corpus Pragmatics, 4, 449–472. https://doi.org/10.1007/S41701-020-00090-0/METRICS

Shamay-Tsoory, Simone, Tomer, Rachel, Goldsher, Dorith, Berger, Barry, & Aharon-Peretz, Judith. (2004). Impairment in cognitive and affective empathy in patients with brain lesions: Anatomical and cognitive correlates. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 26(8), 1113–1127. https://doi.org/10.1080/13803390490515531

Shao, Lin. (2023). Afiliación y resistencia en historias de conflicto: Un estudio narrativo de las perspectivas chinas y españolas. Normas, 13(1), 161–178. https://doi.org/10.7203/Normas.v13i1.27765

Shearman, Sachiyo, & Dumlao, Rebecca. (2008). A cross-cultural comparison of family communication patterns and conflict between young adults and parents. Journal of Family Communication, 8(3), 186–211. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15267430802182456

Smetana, Judith. (1989). Adolescents’ and parents’ reasoning about actual family conflict. Child Development, 60(5), 1067. https://doi.org/10.2307/1130779

Tejero, Juan Manuel Cabiedas. (2023). Empatía subjetiva como vínculo antropológico entre experiencia y verdad de fe. Estudios Eclesiásticos. Revista de Investigación e Información Teológica y Canónica, 98(384), 127–158. https://doi.org/10.14422/EE.V98.I384.Y2023.005

Triandis, Harry C. (2019). Individualism and collectivism (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429499845

Wallin, Anna, Koro-Ljungberg, Mirka, & Eskola, Jari. (2019). The method of empathy-based stories. International Journal of Research & Method in Education, 42(5), 525–535. https://doi.org/10.1080/1743727X.2018.1533937

White, Michael. (2007). Maps of narrative practice. W. W. Norton & Company.

Whiting, Beatrice, & Whiting, John. (1975). Children of six cultures: A psycho-cultural analysis. In Children of Six Cultures. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/HARVARD.9780674593770

Wu, Peixia, Robinson, Clyde C., Yang, Chongming, Hart, Craig H., Olsen, Susanne F., Porter, Christin L., Jin, Shenghua, Wo, Jianzhong, & Wu, Xinzu. (2002). Similarities and differences in mothers’ parenting of preschoolers in China and the United States. International Journal of Behavioral Development, 26(6), 481–491. https://doi.org/10.1080/01650250143000436

Yeh, K. H. (1995). 孝道困境的消解模式及其相關因素 [Solution types in filial dilemmas and their correlates]. Bulletin of the Institute of Ethnology, 79, 87–118.

Yeh, K. H. (1997). 親子互動的困境與衝突及其因應方式: 孝道觀點的探討 [Parent–child conflicts and their solution types: Discussion from the viewpoint of filial piety]. Bulletin of the Institute of Ethnology, 82, 65–114.

Yeh, Kuang Hui, & Bedford, Olwen. (2004). Filial belief and parent-child conflict. International Journal of Psychology, 39(2), 132–144. https://doi.org/10.1080/00207590344000312

Yin, Xin. (2023). Estudio pragmalingüístico del acto de habla de rechazo en chino y en español [Tesis doctoral, Universidad de Valladolid]. https://doi.org/10.35376/10324/62653

Young, Isaac F., Razavi, Pooya, Cohen, Taya R., Yang, Qian, Alabèrnia-Segura, Miquel, & Sullivan, Daniel. (2021). A multidimensional approach to the relationship between individualism-collectivism and guilt and shame. Emotion, 21(1), 108–122. https://doi.org/10.1037/EMO0000689

Zunzunegui, Maria Victoria, Béland, F., & Otero, A. (2001). Support from children, living arrangements, self-rated health and depressive symptoms of older people in Spain. International Journal of Epidemiology, 30(5), 1090–1099. https://doi.org/10.1093/IJE/30.5.1090

Notas

1 La Generación Z incluye a aquellos nacidos desde finales de la década de 1990 hasta mediados de la de 2000 (Fernández Cruz & Fernández Díaz, 2016), que en 2024 tienen edades comprendidas entre los 12 y los 29 años. [Volver]

2 Para obtener más información sobre World Values Survey, consulte https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp [Volver]