recibido: 15.04.2021 / aceptado: 01.07.2021

Fotoperiodismo, prostitución y ciudadanía sexual: cronotopos hegemónicos y emergentes (2013-2018)

Photojournalism, prostitution and sexual citizenship: hegemonic and emerging chronotopes (2013-2018)

Vanesa Saiz Echezarreta

Universidad de Castilla-La Mancha

Lidia Peralta García

Universidad de Castilla-La Mancha

Referencia de este artículo

Saiz Echezarreta, Vanesa y Peralta García, Lidia (2021). Fotoperiodismo, prostitución y ciudadanía sexual: cronotopos hegemónicos y emergentes (2013-2018). En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº22. Castellón de la Plana: Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I, 65-94. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2021.22.5

Palabras clave

Fotografía; semiótica; imaginarios; ciudadanía sexual; prostitución; fotoperiodismo.

Keywords

Photography; semiotics; imaginary; sexual citizenship; prostitution; photojournalism.

Resumen

Este artículo reflexiona en torno al fotoperiodismo como dispositivo de configuración de subjetividades, abordando el modo en que las representaciones visuales sobre prostitución en medios informativos intervienen en la articulación de la ciudadanía sexual. Se realiza un análisis semiótico de las imágenes sobre prostitución publicadas en España en el periodo 2013-2018, en medios de prensa digitales nacionales, regionales y locales. A partir de un corpus de cerca de 1.000 imágenes se realiza una lectura longitudinal para trazar los patrones visuales hegemónicos, así como identificar modos de representación emergentes que desplazan los imaginarios convencionales activos en la controversia actual sobre este problema social. El dispositivo informativo recurre a las imágenes cronotópicas, condensando el relato y las propuestas ideológicas a través de escenas reiterativas vinculadas, fundamentalmente, a la prostitución de calle, la acción institucional, policial y judicial (declaraciones, redadas, juicios, etc.). Junto a los patrones convencionales, se localizan nuevos sujetos y modos de representación asociados al movimiento de defensa del trabajo sexual, así como cambios en la figura del demandante de prostitución. Las estrategias de hipervisibilidad, despersonalización, criminalización e hipersexualización sostienen diversos modos de mirar: un mirar panóptico -de tipo policial y/o asistencialista- y un mirar pornográfico. Los imaginarios y representaciones fotográficas movilizan y habilitan posiciones de sujeto, activan dinámicas de reconocimiento con las que se negocian fronteras sociales, políticas y sexuales, entre ciudadanos y ciudadanas decentes y disidentes sexuales.

Abstract

This article reflects on how photojournalism works as a device with the ability to configure subjectivities. It also analyzes the way in which visual representations of prostitution in media intervene in the articulation of sexual citizenship. This research carries out a semiotic analysis of the images about prostitution published in Spanish national, regional and local digital media between 2013 and 2018. A longitudinal reading of a corpus of approximately 1000 images was made in order to trace the hegemonic visual patterns, as well as to identify emerging modes of representation which might be displacing the conventional imageries, which nowadays participate in the controversy about this social problem. Photojournalism tends to use chronotopic images, which condense the stories and their ideological spectrum by using repetitive scenes, mainly related to street prostitution as well as the institutional, police and judicial actions (such as public statements, raids, trials, among others). Along with conventional patterns, new agents and modes of representation are emerging right now, especially those associated to the sex work movement. Changes in relation to the status and role of the prostitution’s client are also being undertaken. The strategies of hypervisibility, depersonalization, criminalization, and hypersexualization support different ways of looking: a panoptic look – both police focus and welfare focus (paternalistic) - and a pornographic look. Imaginaries and photographic representations mobilize and enable subject positions, activate dynamics of recognition with which social, political and sexual boundaries are negotiated between decent citizens and sexual dissidents.

Autores

Vanesa Saiz Echezarreta [Vanesa.saiz@uclm.es] es docente en Teoría del Periodismo, Métodos de investigación y Cultural Digital. Investigadora del Grupo de investigación Semiótica, comunicación y cultura (UCM), especializada en análisis sociocultural con perspectiva semiótica, dimensión afectiva de movimientos sociales y estudios de género. Su producción científica gira en torno a la mediatización de problemas públicos, controversias y participación, centrada en el estudio de caso sobre la prostitución.

Lidia Peralta García [Lidia.peralta@uclm.es] es docente en Alfabetización Mediática y Comunicación Audiovisual. Investigadora del Grupo de Investigación COMandalucía, de la Universidad de Málaga y del grupo Sociología de la Comunicación (UCLM). Especializada en estudios culturales y representaciones. Su producción científica gira en torno las migraciones y el género en el cine. Especialista en cine marroquí.

1. Contextualización: controversia pública sobre prostitución1

El estatuto de la prostitución desde hace un par de décadas se ha consolidado como un asunto prioritario de las agendas públicas, políticas y mediáticas (Allwood, 2018; Bernstein, 2007), un tema controversial para el movimiento feminista y la investigación (Benoit, Smith, et al., 2019; Coy, Smiley y Tyler, 2019). Esta explosión discursiva sobre la prostitución coincide con la aprobación del protocolo de Palermo (2000) y la implantación de políticas anti-trata a nivel nacional e internacional. Se produce en un contexto marcado por una hipersexualización como matriz cultural y emergencia de un ámbito de reflexión sociocultural y político sobre las sexualidades contemporáneas que ha desbordado los espacios académicos, para insertarse en el espacio público mediatizado como un tema de discusión ciudadana. Nuestro objetivo es trazar los patrones visuales que están incidiendo en la producción del imaginario en torno a la prostitución en la prensa española para reforzarlo, cuestionarlo o modificarlo en diferentes grados y, con ello, contribuir a la reflexión colectiva participando en la controversia abierta sobre este asunto.

El despliegue de un problema en el espacio público mediatizado sucede a través de la participación de diversos actores y perspectivas en conflicto, que luchan por apropiarse de dicho asunto y consolidar su punto de vista, estableciéndolo como el sentido común (Cefaï, 2016; Peñamarín Beristain, 2017). La controversia sobre la prostitución se inscribe en la noción de las sexualidades como un espacio de disenso y conflicto. Puesto que las sexualidades humanas son simbólicas (Plummer, 2015), esto es, interdependientes de los sistemas de sentido y las narrativas presentes en cada coyuntura histórica, los imaginarios sociosexuales resultan claves en la regulación social, cultural, política y económica de las sociedades (Weeks, 2017). Los mundos del sexo están lejos de ser homogéneos y unívocos – como constatan los estudios etnográficos-, las culturas sexuales no son nunca armónicas, ni están ordenadas en torno a consensos, sino que son multidimensionales, fluidas, negociables (Plummer, 2012)2. Las representaciones colectivas sobre sexualidad producen y movilizan identidades y subjetividades, prácticas, libertades y deseos, con las que los sujetos nos vemos obligados a negociar, tanto en los espacios públicos como privados.

Indagamos sobre los imaginarios sociosexuales desde una conceptualización que los caracteriza en una doble dirección: como acervo de representaciones compartidas (repositorio) y como mecanismo regulador que, al producir una restricción de la heterogeneidad de las experiencias posibles, facilita la vida social y el vínculo, garantiza una esfera pública común al permitirnos pensar la realidad, darle forma, imaginar y generar sentido a través de las representaciones que le dotan de existencia (Lorusso, 2011).

1.1. Ciudadanía sexual

Lo que se pone en juego en la controversia sobre prostitución y en las representaciones que la inscriben y permiten su escenificación, no es solo la movilización de imaginarios desde los que reconocer a ciertos colectivos como marginales o vulnerables, sino que participan, en términos más generales, de la configuración de la ciudadanía sexual, a través de los dispositivos de categorización sexual y la construcción narrativa de los sujetos sexuales, sus relaciones y prácticas (Richardson, 2017).

La noción de ciudadanía sexual en su formulación original hacía hincapié en el derecho de las personas a escoger su propia actividad sexual, sus modos de intimidad individuales y estaba especialmente centrada en la lucha por los derechos de ciudadanía y las condiciones de igualdad de los colectivos LGTBI y la deconstrucción de la heteronormatividad.

No obstante, ya en sus orígenes, tal y como señalaron Warner y Berlant (2002), la confrontación con el imaginario hetero de la intimidad sexual hacía que las culturas de sexo público apareciesen como algo fuera de lugar. Argumentaban que al categorizar la sexualidad heteronormativa como algo íntimo, diferenciado de la vida pública, la política y el trabajo, se bloquea la posibilidad de construir culturas sexuales disidentes, no normativas y explícitamente públicas. Las políticas públicas, leyes y normas sobre prostitución se han fundamentado en esta distinción entre conductas sexuales adecuadas y prácticas categorizadas como no deseadas, indecentes, de riesgo, que han sido sistemáticamente objeto de vigilancia, desplazamiento y erradicación de los espacios públicos (Sanders, 2009).

La política moral sobre prostitución (Wagenaar, 2017) va más allá de la mirada proteccionista en defensa de las víctimas de explotación sexual, atañe a la configuración de la ciudadanía sexual y al modo en que esta se conecta con el Estado y con las lógicas de exclusión de sujetos a los que se atribuyen prácticas sexuales desviadas o anormales. Sabsay (2018) argumenta que el modelo liberal que sostiene la ciudadanía sexual sobre la base de los derechos individuales y el paradigma del reconocimiento funciona como un «arma de doble filo» porque, si bien trae claros beneficios para la vida de sujetos y colectivos históricamente marginados, al mismo tiempo está produciendo «la división entre buenos y malos otros (sexuales) ». Opera a partir de la división entre sexualidades integradas (los hetero y homo-modélicos) y las desviadas, disidentes o outsiders, categoría en la que quedan inscritas, entre otras, las personas trans y lxs trabajadorxs sexuales (Sabsay, ٢٠٠٩, ٢٠١٨). El movimiento a favor de la descriminalización del trabajo sexual se vincula en este marco a la lucha de otros sectores y colectivos precarizados y particularmente generizados.

Este proceso de reconocimiento que promueve la ciudadanía sexual es, por un lado, progresista; «queremos esos derechos, no podemos no quererlos; pero al mismo tiempo, vemos que también vehiculan jerarquías sociales y formas renovadas de privilegio» (Sabsay, 2018). Esta forma de construcción de la ciudadanía describe una lógica que, paradójicamente, «implica procesos masivos de precarización en lo económico, convive con visiones supremacistas en lo cultural y es una marca de progreso y desarrollo en lo político» (ibidem). A través del análisis, en el siguiente epígrafe, observaremos hasta qué punto el fotoperiodismo actúa como uno de los dispositivos que permite el despliegue de esta lógica desde el concepto de ciudadanía sexual.

1.2. Fotoperiodismo como dispositivo de subjetivación

Las representaciones de los medios de comunicación son cruciales porque todo conocimiento de los problemas públicos está inevitable e inherentemente mediado (Bleiker, Campbell, et al, 2013: 399; Peñamarín Beristain, 2017). Vivimos una época marcada por una profunda mediatización3 en la que las lógicas y contenidos mediáticos son consustanciales a la configuración de las institucionales sexuales. Las imágenes fotográficas, por su capacidad de condensación semiótica, por ser un género de discurso que alude directamente a la corporeidad y por vehicular eficazmente la memoria afectiva y sensual, representan uno de los instrumentos de acceso privilegiado al plano simbólico de los contenidos culturales, ideológicos y morales dominantes (Pogliano & Solaroli, 2012). Por ello actúan como lugares en los que reconocerse y ser reconocido.

Las fotografías periodísticas contribuyen a los sistemas de regulación de las sexualidades, proveyendo a la sociedad de relatos y estereotipos en torno al deseo, a las prácticas sexuales «normales» y «anormales o desviadas». Ya sea de manera explícita y formal o de modo implícito e informal, las normas sexuales siempre funcionan como dispositivos fronterizos que marcan el lugar de pertenencia del nosotros y los otros, puesto que la definición y la práctica de una diversidad sexual tolerada y respetable necesita de los outsiders o disidentes sexuales.

El enfoque visual de la sociología defiende que las imágenes nos permiten registrar realidades sociales y actúan como indicadores visuales de la dinámica social en relación con teorías y conceptos sociológicos. Para Martiniello, de hecho «sorprende que no se utilicen más las imágenes de manera sistemática en la construcción del conocimiento académico sobre los fenómenos sociales» (2017: 1185). Por el contrario, el interés por las imágenes en la arena política suele ser notable. En España, por ejemplo, los planes nacional integrales de lucha contra la trata con fines de explotación sexual (2009-2012 y 2015-2018), así como múltiples propuestas institucionales a nivel regional y local, incluyen entre sus objetivos explícitos el trabajo con los medios de comunicación4 por considerarlos actores fundamentales de sensibilización.

En España, la producción científica, desde el área de estudios de comunicación, sobre representaciones mediáticas de la prostitución es escasa y reciente (Saiz-Echezarreta y Martinez Perez, 2018; Simón Carrasco y Fernández Romero, 2019) y, además ha primado el análisis del texto escrito sobre la imagen (Bleiker, Campbell, et al., 2013). Aunque a veces se incluya la atención sobre las imágenes en los análisis mediáticos, como el capítulo dedicado a patrones visuales de la investigación promovida por el Ayuntamiento de Madrid (2014), la representación en campañas publicitarias (Saiz Echezarreta, Alvarado y Gómez Lorenzini, 2018), el análisis de prensa (Puñal Rama y Tamarit, 2017) o en redes sociales (Clua, 2015); hay muy pocos trabajos dedicados específicamente al análisis visual, en televisión (Benítez-Eyzaguirre, 2017) o en el cine (Gallego, 2018). A nivel internacional se pueden consultar trabajos que abordan la función de regulación sociosexual y que prestan atención en distintos grados al discurso informativo audiovisual y fotográfico, como los de Justo von Lurzer (2014) y Sabsay (2009) en Argentina centrados en el trabajo sexual, de Austin y Farrell (2017) en EEUU, la investigación de Krsmanovíc (2018) con perspectiva comparada entre Inglaterra, Holanda y EEUU que toman la prostitución globalmente o la aportación editada por Gregoriou (2018) centrada en la trata en medios de Inglaterrra, Serbia o la producción de Al Jazeera.

Defendemos el planteamiento de que el fotoperiodismo actúa como un dispositivo5 de subjetivación en el marco de la ciudadanía sexual. Las fotografías no pueden ser comprendidas de manera aislada, como fragmentos de discurso que complementan las noticias, sino como partes de un sistema socio-técnico, en el que la fotografía publicada interacciona y adquiere sentido a partir de dinámicas complejas en las que intervienen tanto actores humanos (fotógrafos, periodistas, editores, lectores…), como no humanos (aparatos tecnológicos, bancos de datos, lógicas de archivo o etiquetas, entre otros). En este sentido, los patrones visuales sobre la prostitución no pueden ser explicados únicamente en términos de ideología, sino en cuanto modos de producción de subjetividades, que no responden a procesos de semiotización centrados en actores o colectivos individuales, sino que actúan mediante la combinación de dimensiones extrapersonales (sistemas maquínicos, económicos, sociales, tecnológicos, icónicos, ecológicos, etológicos, mediáticos) e infrapersonales (sistemas de percepción, de sensibilidad, de afecto, de deseo, de representación, de imagen y de valor, modos de memorización y de producción de ideas, entre otros) (Rolnik y Guattari, 2006).

Argumentaremos que los imaginarios operan una suerte de reducción de la diversidad en pro del lugar común, del anclaje enciclopédico que se inscribe en el cliché, en las representaciones estereotipadas. Esta suerte de desindividualización visual funciona evacuando de las imágenes, en la medida de lo posible, la singularidad, es decir, todo aquello que pertenece al dominio de la ruptura, sorpresa, angustia y también del deseo, de la voluntad de amar y crear (Rolnik y Guattari, 2006). En su lugar, se persigue que todo encaje en los registros dominantes abiertos por el dispositivo, en las zonas de encasillamiento y referenciación, con el objetivo de modelar los comportamientos, la sensibilidad, la percepción, la memoria, las relaciones sociales y las relaciones socio-sexuales.

1.3. Objetivos y metodologías

En este marco de indagación, utilizamos las fotografías de prensa como objeto de análisis para pensar sobre los patrones hegemónicos de representación visual en torno a la prostitución, su evolución en los últimos años y sus potenciales efectos performativos con relación a la controversia en particular y, a la ciudadanía sexual en general.

Sostenemos que, en términos globales, todas las posiciones implicadas en la controversia al tratar de orientar y controlar el debate condicionan la comprensión y las prácticas de la ciudadanía sexual, mediante la activación -refuerzo y/o desplazamiento- de los imaginarios sociosexuales hegemónicos, para los que las fotografías periodísticas actúan a modo de inscripciones.

El objetivo general de este estudio reside en identificar patrones visuales hegemónicos de los sujetos sexuales y de la ciudadanía sexual en la fotografía de prensa española, desde una mirada evolutiva (2013-2018) y desde su anclaje semiótico, partiendo del concepto de cronotopo.

Los objetivos específicos persiguen lo siguiente:

- Analizar qué tipo de rutinas profesionales y procedimientos técnicos inciden en las representaciones llevadas a cabo.

- Constatar si se han producido cambios o novedades en las figurativizaciones y formas de representación de dicha ciudadanía.

- Reflexionar acerca del modo en que las fotografías funcionan como herramientas para bloquear/desbloquear el debate y la controversia en torno al fenómeno de la prostitución en España.

La presente indagación se enmarca en una aproximación etnográfica multisituada (Marcus, 1995) de la controversia sobre prostitución, que se lleva a cabo combinando un enfoque intensivo, mediante estudios de caso y un análisis extensivo longitudinal6, acerca de cómo se ha producido la mediatización de esta polémica a lo largo de los últimos 8 años. Los planteamientos desarrollados en este artículo se centran de forma específica en el aporte fotográfico7, a partir del análisis sociocultural, con orientación semiótica, de alrededor de 1.000 imágenes fotográficas incluidas en tres muestreos de noticias en prensa española a escala nacional, regional y local, correspondientes a tres periodos diferentes del seguimiento del conflicto:

2013-14.

El «Estudio sobre el tratamiento publicitario e informativo de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en los medios de comunicación: Diagnóstico, y propuestas de actuación» del Ayuntamiento de Madrid (٢٠١٤) analizó ٤٩١ noticias tomadas desde el ١٥ de octubre de ٢٠١٣ al ١٥ de marzo de ٢٠١٤ en ٩ medios: ABC, El País, El Mundo, ٢٠ Minutos, Público, Marca; cadenas RTVE y Telemadrid y revista Interviú. En este corpus obtenido a partir de la palabra clave: prostitución se categorizaron ١٣٦ imágenes8.

2015-2016

Este corpus muestral está focalizado en la aparición en prensa de la figura emergente: trabajadora sexual identificada como «puta feminista», se compone de 30 piezas periodísticas y 55 imágenes (marzo 2015-diciembre 2016), a partir de la búsqueda de los términos: «trabajadora sexual»; «trabajo sexual»; «puta-s feminista-s», «puta-s indignada-s» (Saiz-Echezarreta y Martinez Perez, 2018)9 .

2018

Para el Proyecto «Simposio La representación de la trata con fines de explotación sexual en el espacio público» (Instituto de la Mujer, PAC18 exp.:29/2ACT/18) se analizaron a partir de la palabra clave «prostitución», 1.122 piezas informativas de 108 medios de comunicación de 17 Comunidades, entre junio y diciembre de 2018, de las que un 73,62%, incluía imágenes, 944 en total10.

Las muestras recogen ciclos de noticias que incluyen hitos importantes de la controversia de prostitución, como la aprobación, y posterior prohibición, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), un issue que marcó las agendas informativas y que se combina con otros ciclos sin eventos controvertidos, para tomar el pulso a los modos en los que esta temática recibe -o no- una cobertura rutinaria.

Se analizan específicamente los procesos de figurativización del relato inscrito en las imágenes, a través del concepto de cronotopo (Bajtin, 1989) y la dimensión enunciativa del conjunto del corpus, considerado globalmente, no concebido como un sumatorio de piezas periodísticas. El cronotopo es una configuración discursiva -marco- que consiste en una «conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente». Como herramienta metodológica permite realizar un análisis de los tiempos, los espacios y los sujetos -personajes tipo- instituidos por el discurso y a través de su articulación, es decir, observando sus interconexiones, acceder a la estructura básica de la narración que se despliega en el texto a modo de secuencias de acontecimientos ejemplares. El cronotopo es importante para la dimensión temática de un texto, dado que es el centro organizador del argumento: a través de la figurativización se dota al tiempo de carácter concreto-sensitivo, habilitando una representación en imágenes de los acontecimientos que de esta forma adquieren cuerpo, se llenan de vida (Bajtin, 1989: 400-401).

Se realiza, por tanto, una lectura interpretativa del discurso verbovisual (Abril, 2007), analizando patrones temáticos y cronotopos, así como identificando las representaciones que apuntan a nuevos paradigmas. Hemos prestado especial atención a la composición de los aspectos enunciativos que construyen modos de mirar que articulan la ciudadanía sexual.

En el siguiente epígrafe presentamos los resultados de la muestra bajo el prisma general de los patrones visuales. Los resultados han sido divididos en cuatro bloques: por un lado, las rutinas profesionales y procedimientos técnicos; por otro lado, los diferentes cronotopos analizados: el institucional, el de las prostitutas, el de los sujetos políticos organizados y el de las personas demandantes de prostitución.

2. Patrones visuales

2.1. Rutinas profesionales y procedimientos técnicos: el camino hacia el cliché

En línea con las tendencias del periodismo digital, el sistema sociotécnico del fotoperiodismo comporta una serie de tics rutinarios, que inciden en las representaciones y que pueden atribuirse -en parte- a las condiciones laborales estructuralmente precarias, al alto nivel de confrontación de la controversia que este asunto provoca, así como a los contextos marginalizados -y en ocasiones delictivos- en que se desarrolla. Esto responde, no sólo a mecanismos ideológicos, sino a una serie de prácticas técnicas, algunas de las cuales enumeramos a continuación al resultar significativas por su reincidencia o por la implicación semiótica que se desprende de su uso en la configuración del imaginario.

Nuestro análisis detecta la utilización de imágenes de agencia como principal sustento visual, además de las procedentes de bancos de datos o recursos gratuitos localizados en redes sociales. Apreciamos un uso reiterado de lo que denominamos imágenes-recurso, a menudo sin pie de foto, ni atribución de autoría, especialmente presentes en la prensa local y regional. Ello implica que las mismas fotografías se utilizan para cubrir distintas noticias en diferentes días y/o diferentes medios, con la deriva homogeneizante que esta circunstancia conlleva. Los medios diseccionan una misma escena, para ofrecer varias imágenes desde distintos planos y encuadres, rentabilizando un mismo recurso. Los ejemplos de la tabla 1 pertenecientes al Diario Sur ilustran esta práctica del despiece y multiuso, que resulta especialmente cuestionable cuando no se protege la identidad de las mujeres, lo que es una violación de los principios éticos básicos, ya que debería garantizarse el anonimato, a no ser que se haya solicitado permiso, para evitar tanto la estigmatización, como situaciones de riesgo. Así, como puede apreciarse, las fotografías 1.1 y 1.2 pertenecen a una misma situación/lugar/contexto. Sin embargo, han sido usadas para varias noticias que comportan dos meses de diferencia en el tiempo. Se incurre, además, en las dos primeras imágenes, en una falta de identificación de la autoría, como es común en el conjunto de la muestra. Algo similar ocurre en el caso de las imágenes 1.3, 1.4 y 1.5.

El hecho de que los escenarios e imaginarios hegemónicos se asocien a la prostitución de calle promueve la fotografía nocturna, con escasas o pobres condiciones de luz, que quedan a veces camufladas en la fase de post-edición digital mediante el uso de filtros de color. La intensificación de los colores rojos, amarillos y azules persigue una mayor dramatización y exacerbación de la hipersexualización. El resultante, como se aprecia en las imágenes 1.3-1.5 es una imagen-núcleo muy pobre en sus condiciones de luz y composición (1.3) -posiblemente captada, o robada mediante el uso del zoom desde algún lugar lejano a la escena, sin consentimiento- a la que se suman otras imágenes-nudo (1.4 y 1.5) donde se aísla al sujeto, para una mayor rentabilización de la imagen diseccionada para cubrir otras noticias. El aislamiento figurativo conlleva además el tratamiento de filtros para compensar las pobres condiciones de luz, hasta tal punto que la mujer acaba teniendo un aspecto casi fantasmagórico, irreal.

Tabla 1. Despieces y multiusos fotográficos

En el corpus analizado priman las noticias breves, especialmente de sucesos, frente a otros géneros periodísticos encaminados a una mayor profundización en los contenidos o las historias, como los reportajes. Aunque previsible bajo esta premisa, resulta llamativa la falta de infografías, ilustraciones o mapas capaces de explicar visualmente un tema tan complejo y ramificado. Las pocas que se han encontrado responden al imaginario estereotipado coherente con la hipersexualización con la que se representa el sexo de pago (imagen 2.1). Se suele recurrir a la reproducción de imágenes de campañas y exposiciones de sensibilización contra la trata, que se alinean en su mayor parte con la postura abolicionista hegemónica (imagen 2.2), mientras que los mensajes pro-derechos ostentan una representación minoritaria.

Tabla 2. Ilustraciones

Otro de los tics rutinarios que han dejado impronta en el conjunto de la muestra es el uso de fotografías donde se sustituye la parte por el todo. En términos prácticos, frente a la imposibilidad de fotografiar un evento específico – o la falta de planificación o recursos para hacerlo– se incurre en la inclusión de imágenes-comodín que figurativamente aluden a una determinada situación. En este sentido, la tabla 3 ofrece testimonios visuales de cómo un coche policial (imagen 3.1) o unos agentes de la Policía Nacional (imagen 3.2) pueden ser utilizados como única cobertura visual para cubrir noticias sobre redadas, capturas de proxenetas, liberalización de mujeres sometidas a trata con fines de explotación sexual y otros temas afines.

Tabla 3. Los macro-frames metonímicos y la objetivización visual de los relatos

También en términos rutinarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se han convertido en una fuente privilegiada suministradora de imágenes, que con frecuencia comportan rasgos comunes: mala calidad (por la ausencia de cuidado en la composición, luz o color), pixelaciones de cualquier elemento identificativo, y uso reiterado de capturas de video en sustitución de la fotografía. La imagen 3.3, que acompaña a una noticia sobre el rescate de varias menores, da fe sobre este cúmulo de improntas, donde el teléfono objetiviza a la menor rescatada, cuya fotografía en el marco de la mesa -otro elemento sustitutivo- aparece también pixelada. De igual forma, resulta muy llamativo el uso de fachadas de edificios, generalmente de sedes de juzgados, como la Chancillería de Granada (imagen 3.3) en sustitución de una imagen de la celebración del juicio.

El repertorio enciclopédico visual de este tipo de imágenes que figurativizan a través de objetos, no solo sustituyen al orden social institucionalizado, sino que también afecta al propio entorno de la prostitución. Así, como se muestra en la imagen 3.5, las imágenes policiales del dinero, las armas y las drogas ratifican la existencia y los modus operandi de lo que en el relato periodístico se engloba sin matices como mafias. De igual forma, el cronotopo de la habitación abandonada -las camas vacías, las mantas viejas o la ropa tirada- activa el relato de la víctima liberada (3.6). Una vela y una botella de ron en una habitación vacía puede igualmente apelar a una práctica de vudú, asociada al colectivo de mujeres nigerianas en el marco de la explotación sexual (3.7).

2.2. Cronotopo hegemónico de la institucionalidad

La preocupación del ámbito institucional y la sociedad civil sobre este asunto se representa a través de la imagen de portavoces institucionales (corporaciones, partidos políticos u ONGs), noticias en las que, en función de la importancia otorgada desde la agenda setting, se observa un mayor nivel de planificación y/o apuesta creativa. Al igual que en la vertiente textual, la narrativa visual opta por imágenes prediseñadas, con encuadres fijos, primeros planos y planos medios. El uso del color y la iluminación intensificada a través de filtros no forma parte de este tipo de fotografías institucionales de declaraciones, caracterizadas por una iluminación más neutral, aséptica y correcta. Es frecuente la inclusión de objetos que nos remiten a la condición de autoridad, tales como banderas, escudos o cualquier otro elemento de identidad corporativa, así como la presencia de micrófonos y cámaras que resaltan la notoriedad y relevancia de la fuente fotografiada y fortalecen la importancia de la perspectiva que esta defiende. La imagen 4.1 representa el estándar de las imágenes propias del periodismo de declaraciones.

La persecución del delito de trata a través del fotoperiodismo de sucesos se condensa a través de dos escenas, la primera el enjuiciamiento a proxenetas y tratantes (imagen 4.2), representado por las personas acusadas entrando en los juzgados o sentadas frente al tribunal; y la segunda el momento de la redada y/o la detención, imágenes que a su vez remiten directamente al relato de liberación de víctimas por parte de la Guardia Civil o la Policía. Es importante señalar, como apunte de nuevo paradigma, la presencia de mujeres en estos contextos judiciales (como se muestra en la imagen 4.4) -habitualmente acusadas como intermediarias en las redes de trata- y que adquieren una mayor visibilidad en el relato visual que en el verbal.

Tabla 4. Cronotopos de la institucionalización en torno a la prostitución

2.3. Cronotopo de las figuras outsiders: las prostitutas

En la categoría del (des)orden outsider, en coherencia con el marco de la ciudadanía sexual que tomamos como hipótesis interpretativa, las mujeres en contextos de prostitución son el foco de la representación, a partir de una estrategia de hipervisibilidad e hipersexualización que las fija como mujeres pobres y racializadas, inscritas en el cronotopo de la prostitución callejera. Se trata de una articulación de tiempo, espacio y sujetos que orienta narrativamente un horizonte axiológico y afectivo en el espacio de la calle, el polígono o la rotonda, entre otros no-lugares, a los que se referiría Marc Augé (1993), como se muestra en las imágenes 5.1., 5.2. y 5.3. De hecho, la imagen 5.3, procedente del banco de datos Getty, representa un ejemplo de una fotografía usada hasta la saciedad por medios nacionales e internacionales. Este cronotopo inscribe en el cuerpo de las mujeres el relato del sexo de pago como práctica marginal, desautorizada, estigmatizada y ajena a cualquier glamour. Este patrón comporta diversas variantes: grupos de mujeres, mujeres en pareja o mujeres solas, principalmente, de espaldas -metáfora de su silenciamiento-; representadas casi siempre de pie, de perfil, esperando, fumando, sentadas o asomadas a la ventanilla del coche, donde no se distingue el conductor. Generalmente, el cuerpo queda fragmentado como consecuencia de la focalización de la mirada en partes sexuales, la exotización, incurriendo en una suerte de mirada pornográfica intensificada por la semi-desnudez o iconos como los tacones prominentes. A menudo, este tipo de fotografías apelan al imaginario cinematográfico y aportan la sensación de mujeres expuestas a situaciones de peligrosidad y violencia, sirven para captar la atención del lector.

Las escenas que hacen hincapié en la espera- cronotopo en sí mismo- sirven de frontera entre el mundo de la prostitución y el de la cotidianidad, ya sea de los clientes, ya sea de los ciudadanos que pasean mientras ellas esperan recostadas en farolas y paredes (imagen 5.4). La espera se contempla también en otro tipo de fotografías recurrentes propias del interior de los clubs donde las mujeres, de espaldas, asisten al desarrollo de una redada o una inspección, durante la cual los agentes deben identificar a potenciales víctimas de trata, además de realizar las detenciones preceptivas (imagen 5.5). Observamos cómo en esta imagen se entremezclan retóricas ambivalentes a caballo entre el peligro y la vulnerabilidad, la amenaza y fragilidad. El punto de vista, también aquí, corresponde a una mirada externa, aparentemente sin relación con las escenas representadas. Pero esta suerte de introspección en la trastienda de los hechos solo deja observar lo que el imaginario hace inteligible; no parece evidente la posibilidad de ver otros mundos u otras facetas de estas mujeres, porque lo que sirve es sólo su condición de figuras.

De forma minoritaria encontramos algunas imágenes de detenidos, acusados y condenados por tráfico, proxenetismo y trata con fines de explotación sexual, como hemos apuntado, priman imágenes policiales y esporádicamente retratos o fotografías personales obtenidas de las redes sociales, que los muestran en sus contextos cotidianos.

Tabla 5. Cronotopos de las figuras outsiders: las prostitutas

2.4. Cronotopos de las figuras transfronterizas: sujeto político organizado y testimonio de las trabajadoras sexuales

La consolidación del activismo pro-derechos, que aboga por la legalización del trabajo sexual, en alianza con una parte del feminismo y de las reivindicaciones trans (Acién, 2019), ha favorecido la aparición de varias figuras que interpelan la frontera de la ciudadanía sexual, reclamando un espacio propio. Este tipo de representación no estaba ausente por completo anteriormente, a través de fotografías de mujeres que ejercían la prostitución de modo voluntario y que ofrecían su testimonio. Imágenes que en alguna ocasión servían para ofrecer un contexto de cotidianeidad y «normalidad» prácticamente ausente en el imaginario visual y en el relato noticioso. La diferencia fundamental con respecto a la representación actual es su carácter político y colectivo, si bien tanto antes como ahora siguen teniendo una visibilidad muy reducida y minoritaria. En la muestra encontramos imágenes de manifestaciones, mesas redondas, ruedas de prensa del activismo pro-derechos que siguen las mismas pautas de encuadre y composición que se utilizan en el cronotopo institucional y en las representaciones del activismo abolicionista, lo cual habla de un cierto reconocimiento de estas nuevas portavocías (imágenes 6.1 y 6.2).

A estas imágenes colectivas se suman los primeros planos y planos medios de las portavoces de asociaciones que participan del movimiento que aparecen identificadas con nombres y apellidos en los pies de foto. Este tipo de imágenes tanto individuales, como colectivas fue especialmente profuso durante la polémica del Sindicato OTRAS. Y marcan, sin duda, un nuevo paradigma, como se aprecia en la imagen 6.3.

Por otro lado, las fotografías de carteles y pancartas, en contrapartida con el eje abolicionista, inscriben de manera condensada la perspectiva del movimiento y sus principales reivindicaciones. Sus eslóganes popularizan símbolos como las máscaras, el paraguas rojo o la etiqueta «Puta feminista». En este colectivo se han incluido también desde 2015 retratos de mujeres que se identifican como trabajadoras sexuales, «putas feministas» desde una posición particular menos politizada, lo que da pie a mantener la estrategia de hipersexualización, sobre todo, en los casos en que se cruza prostitución y porno, especialmente, en los medios más sensacionalistas y liberales, como se aprecia en la imagen 6.4.

Este patrón emergente supone una apertura sobre los modos de enunciar, ya que el movimiento pro-derechos al adecuarse a las formas y figuras institucionales facilita que el fotoperiodismo aplique los criterios convencionales asociados a la cobertura de actos y eventos noticiosos. Igualmente, las mujeres dejan de ser sujetos anónimos, no son «una cualquiera» para erigirse en portavoces, y esa acción performativa en la que se reclaman voz autorizada de un colectivo obliga a la fotografía periodística, en cierta medida, a cumplir sus propias normas de estilo.

Tabla 6. Cronotopos de las figuras transfronterizas: las activistas proderechos

2.5. Cronotopos de las figuras transfronterizas: demandantes de prostitución

En los estudios sobre el fenómeno de la prostitución destaca la ausencia del demandante de prostitución. El cliente tradicionalmente ha aparecido más bien sugerido metonímicamente por el coche, a través de algún fragmento de su cuerpo o como un cuerpo desenfocado, lejano, etc. La excepción a esta representación como paisaje, que se construye desde la centralidad del cuerpo de las mujeres, son los casos de personas públicas señaladas por consumir sexo de pago, por participar en redes de trata o por ejercer violencia sexual.

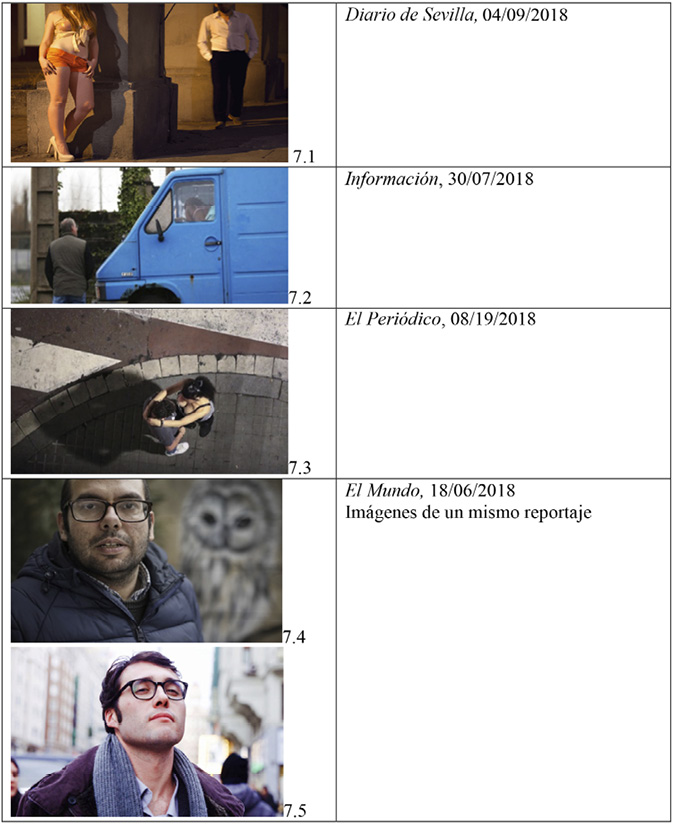

Si bien la imagen de los demandantes sigue siendo totalmente minoritaria y no consentida, hemos detectado una mayor nitidez presencial, como se aprecian en las imágenes de la tabla 7, aunque se sigue recurriendo de forma mayoritaria a técnicas de ocultación de la identidad, tales como dejar al margen los rostros, apostando por los cuerpos (7.1), recurrir a la imagen de espaldas del cliente, una práctica alineada también con el uso del zoom (7.2), o la inclusión de ángulos fotográficos que faciliten la no identificación (como el uso del plano cenital de la imagen 7.3).

Por otro lado, encontramos un caso particular, pero sintomático, de un reportaje que se ilustra con imágenes en primer plano de clientes que quieren ser reconocidos como tales, desde una posición orgullosa, como indican la mirada directa al objetivo en la imagen 7.4 o el contrapicado facial en el caso de la imagen 7.5. El recurso del primer plano, la apuesta por sujetos con atuendos elegantes de vestimenta o complementos y la iluminación neutral, correcta y aséptica forma parte también del juego visual.

Tabla 7. Cronotopos de las figuras transfronterizas: demandantes de prostitución

3. Conclusiones: miradas desde la ciudadanía sexual

Este artículo ha identificado, con carácter general, los patrones visuales hegemónicos en la fotografía de prensa española con una perspectiva evolutiva, entre 2013-2018, algo que nos ha permitido identificar el surgimiento de figuras emergentes. Así, los nuevos sujetos políticos organizados en torno a la figura de la trabajadora sexual y unos demandantes de prostitución que con carácter incipiente van dejando no sólo testimonio sino también registro fotográfico, se sitúan en esa zona transfronteriza y liminal como una novedad en las formas de representación.

En relación con las sinergias entre figurativizaciones, prácticas profesionales y procedimientos técnicos en el acceso a las imágenes y su tratamiento digital, hemos constatado que el relato informativo sobre prostitución en España se aborda como una cuestión rutinaria, en gran medida, dependiente de las noticias de agencia y de los gabinetes de comunicación, lo que resta importancia a la temática y a los recursos destinados a la producción de fotografías propias, específicas y planificadas. Además, esta situación se agudiza, en ocasiones, por la baja calidad técnica de las imágenes, el uso de filtros, los pixelados y los desenfoques generalizados. No obstante, en las últimas décadas, la fotografía ha adquirido una importancia cada vez mayor en la cobertura, con un crecimiento exponencial desde mediados del 2000 (Puñal Rama, 2015), fecha en la que comienzan también las primeras campañas institucionales de sensibilización ((Saiz Echezarreta, Alvarado y Gómez Lorenzini, 2018).

Desde el anclaje semiótico, los resultados apuntan a un uso muy abundante de las imágenes polisémicas, utilizadas como cajón de sastre, en forma de comodín, para cubrir a veces hasta tres y cuatro noticias pertenecientes a contextos diferentes. La polisemia las hace incurrir en una suerte de vacío narrativo que solo se llena de sentido gracias a la memoria inscrita en los imaginarios. La premisa de que las representaciones adolecen, en términos generales, de una apuesta creativa, innovadora u original, presenta excepciones en función de la importancia del asunto de agenda y de los sujetos involucrados.

Otro hecho del que hemos dado evidencia pasa por el uso metonímico de las imágenes, que acaban sustituyendo la parte por el todo. De alguna manera, la fotografía alcanza aquí la categoría de huella, pudiendo ser más latente o manifiesta en función del nivel de alusión física o evocada a la que se recurra. En el caso de las imágenes que sustituyen a la acción policial constatamos que, por encima de la individualización narrativa de los relatos visuales, lo importante en estas fotografías es la nitidez del logotipo de su enunciador (Guardia Civil o Policía). Así, derivadas de estas praxis, una de las conclusiones de este estudio pone de manifiesto cómo el input sensorial del conjunto de la muestra nos remite a fotografías que no están pensadas para detenerse, para observar y animar la reflexión, sino para llevar a cabo la mera labor de identificación y reconocimiento de las escenas evocadas. En el caso del uso de los objetos-fetiches para las fotografías que sustituyen los contextos del mercado del sexo (como la habitación vacía o la simbología del vudú) la imagen se erige en huella latente no manifiesta, rastro de lo que ya no está.

En parte, este uso metonímico de la fotografía puede explicarse por la dificultad de acceso a los contextos y a las personas que participan en ellos, en línea con algunos estudios precedentes (Krsmanovíc, 2018; Simón Carrasco y Fernández Romero, 2019). Las razones atienden a diversos motivos. En el caso de las mujeres que ejercen y las supervivientes de trata, la situación de vulnerabilidad, de estigmatización y de riesgo, hace imprescindible garantizar el anonimato. La naturaleza delictiva de las prácticas en el caso de los y las tratantes, o el deseo de no verse expuestos para evitar la estigmatización en el de caso los demandantes de prostitución, también complican la producción fotográfica.

Desde el punto de vista de la narrativa visual, frente a enfoques más personales, se objetivizan las historias a través de recursos carentes de matices y singularidades. Se trata de imágenes que funcionan como clichés, condensando la significación ideológica en la superficie de lo evidente, a modo de mitos barthesianos. Podemos leer las imágenes periodísticas como un lugar de producción y de encuentro entre cuerpos, interpretados como umbrales o espacios liminales para la construcción de la ciudadanía sexual. Los cuerpos representados participan de la estabilización de fronteras entre unos cuerpos marcados como públicos, accesibles e hipervisibles, principalmente los cuerpos femeninos, frente a otros cuerpos que no aparecen, sino que se refugian en el territorio de la intimidad. En este proceso, frente a la hibridación y polifonía de los mundos y culturas sexuales cosmopolitas se compone un relato saturado, que opta por la protección de lo políticamente correcto que, al acomodarse a los formatos y escenas establecidos, evita afrontar el conflicto y la incertidumbre.

Con carácter más específico, en relación con los patrones visuales, y desde la lectura semiótica, este estudio ha destacado cómo el engranaje visual se articula, a grandes rasgos, en torno a dos territorios visuales. Por un lado, el territorio de la ciudadanía, en el que habitan las instituciones. Es el espacio del orden, la ley y la seguridad, aquel que habilita, de modo presupuesto e invisible, el consenso sobre lo que se consideran las prácticas adecuadas, normales y correctas. Se trata de un lugar en el que los lectores pueden proyectarse como miembros de la comunidad imaginada del nosotros que enuncia el discurso periodístico. Y por otro lado se sitúa el territorio de los outsiders, de los disidentes sexuales. Es el espacio del caos y el desorden, de la violencia y la criminalidad, de las prácticas sexuales desviadas, el del placer peligroso en el que quedan inscritos las otras y los otros, las figuras de las prostitutas y víctimas de trata, de las mafias, de los traficantes y de los tratantes.

Ambos espacios trazan visualmente la frontera de la ciudadanía sexual, no obstante, no es una frontera dicotómica, hay lugar para la hibridación y la ambivalencia, ya que hay al menos dos figuras que la están transitando y poniéndola en tensión: las portavoces del movimiento en defensa del trabajo sexual y la nueva figura del cliente-cómplice. En relación con las primeras, hemos constatado nuevos modos de hacer inteligibles a estas otras, ahora como trabajadoras sexuales, que se presentan como un ejercicio de reconocimiento. Pese a sus limitaciones, estas representaciones abren la vía para la incorporación de un sujeto político colectivizado y organizado como movimiento social, con capacidad de agencia e impulso para la transformación social. El seguimiento académico a este nuevo paradigma y el planteamiento de futuras pesquisas en la investigación resultarán de vital importancia, ya que aún es pronto para valorar en qué medida estos despuntes suponen un desplazamiento significativo de los imaginarios hegemónicos y, también en qué grado están participando en el desbloqueo y desarrollo de la controversia sobre prostitución al legitimar esta perspectiva.

En referencia al imaginario en torno a los clientes - no captado aún en el fotoperiodismo en toda su esencia, sino aludido a través del intertexto- bascula entre la figura del profesional, con alto poder adquisitivo y presencia respetable que recurre a la prostitución de lujo, y el del varón sin recursos, sin educación y con rasgos desagradables que consume prostitución callejera de extrarradio. En el discurso informativo, entre estos dos extremos aparece recientemente la figura de los jóvenes como consumidores potenciales de prostitución a los que es necesario sensibilizar para desincentivar la demanda. El hecho de que la controversia sobre la prostitución haya pasado al primer plano de la actualidad y de la discusión política ha traído consigo una revisión del lugar del demandante de prostitución. En la actualidad, el discurso del neoabolicionismo ha favorecido una mayor visibilidad de los consumidores de sexo de pago, estableciendo como estrategia prioritaria su señalamiento como cómplice de la trata. A través de una lectura intertextual, en conexión con las campañas de sensibilización, este nuevo patrón visual podría incidir en el desarrollo de la controversia, al hacer cruzar -figurativamente- a los demandantes de prostitución la frontera de la ciudadanía sexual, para aparecer señalados como outsiders, es decir, para que el proceso de estigmatización les afecte también de modo directo y se les reste parte de su condición ciudadana por su participación en el crimen de explotación sexual. En ese sentido, argumentamos, que las poses fotográficas y los primeros planos que hemos detectado actúan como una reacción defensiva a esta estrategia avergonzante de la que hasta ahora no habían formado parte explícita.

Nuestro análisis se marcó también como objetivo específico reflexionar acerca del modo en que las fotografías funcionan como herramientas para bloquear/desbloquear el debate y la controversia en torno al fenómeno de la prostitución en España. En este sentido, hemos constatado como los patrones visuales intervienen directamente en el devenir y las expectativas de resolución de la controversia sobre el problema público de la prostitución, porque las imágenes son una fuente de fijación efectiva de los sistemas de sentido, anclan lugares comunes, habilitando, reforzando, socavando, o sancionado sujetos y perspectivas, es decir, el entramado representacional organiza un modo de mirar. La mirada es un fenómeno cultural, una visión modalizada (por un querer ver, o un querer saber/poder a través de la visión), que concierne a la subjetivación, a los modos de apropiación simbólica y a los regímenes de derechos y deberes (Abril, 2007:35). Si bien estamos en un periodo de apertura a la diversidad sexual, persiste la dinámica fronteriza entre buenos ciudadanos y aquellos compulsivamente incorporados como outsiders -disidentes sexuales, pobres, migrantes, precarizados-. Estos procesos de inteligibilidad y subjetivación precisan múltiples relaciones, ordenamientos, mediaciones técnicas y un modo de mirar. En este caso se construye combinando un modo de mirar panóptico -focalizada en lo hipervisible-, que interpela desde el anhelo de orden y deseo de control y proporciona placer al reconocer lo que se sabe y al sentir que no se está fuera de lugar; y una mirada pornográfica -patriarcal heteronormativa- que se orienta a la obsesión erótica, la fascinación por la violencia y lo marginal y apunta al placer del voyerismo.

Las imágenes hacen inteligibles fenómenos y actores, movilizan afectos, animan el debate, inciden en las políticas públicas y condicionan los acuerdos afectivos que enmarcan la deliberación, porque «siempre miramos una manera de mirar, que además nos mira» (Abril, 2007: 45). La mirada del fotoperiodismo sobre prostitución promueve la ciudadanía sexual desde una epistemología sexual que retraduce prácticas en identidades, defendiendo una relación posesiva respecto al cuerpo, concebido como una propiedad (Sabsay, 2018). De ahí, que los outsiders quedan atrapados, esencialmente definidos por sus prácticas en los relatos cronotópicos y categorizados como cuerpos apropiables, mientras que los públicos -fuera de foco- pueden identificarse con su lugar de observadores desde la posición de ciudadanía.

El fotoperiodismo puede ser un recurso potente para ofrecer otros lugares desde los que mirar, pensar y encontrar salida a este conflicto social, político y sexual, siempre que se apueste la innovación y la creatividad, para evitar el atrapamiento por simplificación, como en el mito barthesiano donde la superficie actúa como dispositivo de control. Sería conveniente promover un testimonio visual que densifique, abra espacios y, sobre todo sepa traducir el contexto de incertidumbre compartida propio de las controversias sobre asuntos públicos.

Referencias

Abril, Gonzalo (2007). Análisis crítico de textos visuales. Madrid: Editorial Síntesis.

Acién, Estefanía (2019). Sacudirse el estigma. Apropiación del término ‘puta’ desde

el activismo por los derechos en el trabajo sexual. En: Gazeta de Antropología, nº35. Granada: Universidad de Granada.

Agamben, Giorgo (2015). ¿Qué es un dispositivo? Barcelona: Anagrama.

Allwood, Gill (2018). Agenda setting, agenda blocking and policy silence: Why is there no EU policy on prostitution? En: Women’s Studies International Forum, nº16. Ámsterdam: Elsevier, 126-134. doi:10.1016/j.wsif.2018.06.004

Augé, Marc (1993). Los no lugares: espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa.

Austin, Rachel y Farrell, Amy (2017). Human Trafficking and the Media in the United States. En: Oxford Research Encyclopedias. Criminology and criminal justice. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acrefore/9780190264079.013.290

Ayuntamiento de Madrid (2014). El tratamiento publicitario e informativo de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en los medios. Madrid: Ayuntamiento de Madrid.

Bajtin, Mijail (1989). Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus.

Benoit, Cecilia; Smith, Michaela; Jansson, Mikael; Healey, Priscila y Magnuson, Doug (2019). The Prostitution Problem: Claims, Evidence, and Policy Outcomes. En: Archives of Sexual Behavior, nº48. Cham: Springer, 1905-1923. doi:10.1007/s10508-018-1276-6

Benítez-Eyzaguirre, Lucia (2017). La imagen audiovisual de la prostitución en las cadenas de televisión en España. En: Estudios Sobre el Mensaje Periodistico, nº23. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. doi:10.5209/ESMP.55599

Bernstein, Elisabeth (2007). Temporarily yours: intimacy, authenticity, and the commerce of sex. Chicago: University of Chicago Press.

Bleiker, Roland; Campbell, David; Hutchison, Emma y Nicholson, Xzarina (2013). The visual dehumanisation of refugees. En: Australian Journal of Political Science, vol.48, nº4. Londres: Taylor & Francis, 398–416. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10361146.2013.840769

Cefaï, Daniel (2016). Publics, problèmes publics, arènes publiques…Que nous apprend le pragmatisme? En: Questions de communication, nº30. Louvain: Cabay, 25-64.

Clua, Anna (2015). La batalla simbólica de las prostitutas. El papel de la comunicación. En: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, nº1. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 139-150. doi: 10.15304/ricd.1.1.2352

Coy, Maddy; Smiley, Cherry y Tyler, Meagan (2019). Challenging the “Prostitution Problem”: Dissenting Voices, Sex Buyers, and the Myth of Neutrality in Prostitution Research. En: Archives of Sexual Behavior, vol.48, nº7. Dordrecht: Kluwer Academic, 1931-1935. doi:10.1007/s10508-018-1381-6

Gallego, Juana (2018). De prostituta a trabajadora sexual: legitimación de la prostitución a través del relato cinematográfico. En: Revista Atlánticas, nº3. A Coruña: Universidade da Coruña, 33-61.

Gregoriou, Christiana. (2018). Representations of Transnational Human Trafficking. Cham: Springer.

Hepp, Andrea (2020). Deep mediatization. Nueva York: Routledge.

Hjarvard, Stij (2018). The Logics of the Media and the Mediatized Conditions of Social Interaction. En: C. Thimm, M. Anastasiadis y J. Einspänner-Pflock (Eds.), Media Logic(s) Revisited: Modelling the Interplay between Media Institutions, Media Technology and Societal Change. Cham: Springer International Publishing.

Justo von Lurzer, Carolina (2014). Sexualidades en foco. Representaciones televisivas de la prostitución en la Argentina. En: Sexualidades. Center for Lesbian and Gay Studies Graduate Center, nº11. Nueva York: City University of New York, 1-57.

Krsmanovíc, Elena (2018). Different alfabets, same story? Media Framing of Human Trafficking for Sexual Exploitation in British, Dutch and Serbian Media. Utrecht: Utrecht University.

Lorusso, Anna Maria (2011). A semiotic approach to the category of imaginary. En: Lexia. Rivista di semiotica, nº7-8. Roma: Aracne, 113-124. doi:10.4399/97888548413766

Marcus, George E. (1995). Ethnography in / of the world system. En: Annual Review of Anthropology, nº24. Palo Alto: Annual Reviews, 95-117. doi:10.1177/1463499605059232

Martiniello, Marco (2017). Visual sociology approaches in migration, ethnic and racial studies. En: Ethnic and Racial Studies, vol.48, nº4. Londres: Routledge, 1184-1190. doi:10.1080/01419870.2017.1295163

Peñamarín Beristain, Cristina (2017). Mediación y mediatización de la comunicación pública. Una perspectiva pragmática. En: Alvarez-Peralta, Miguel, Fernandez, Guillermo y Mazolli Lela (Eds): La mediación fragmentaria. Mediatización y controversia en la nueva esfera pública, nº20, Cuadernos Latina. Sociedad Latina de Comunicación Social

Plummer, Ken. (2012). Critical sexualities studies. En Ritzer, George (Ed.), The Wiley-Blackwell Companion to Sociology. Londres: Blackwell Publishing Ltd.

Plummer, Ken (2015). Cosmopolitan Sexualities: Hope and the Humanist Imagination. Cambridge: Polity Press.

Pogliano, Andrea y Solaroli, Marco (2012). La costruzione visiva dell’immigraziones nella stampa italiana. Fotografie giornalistiche e cornici culturali meta-communicative. En: Studi Culturali, vol.9, nº3. Pisa: ETS, 371-400.

Puñal Rama, Belen (2015). Presenza e ausencia das mulleres na prensa. Análise do tratamento da prostitución en El País e en ABC (1977-2012). Tesis doctoral. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Puñal Rama, Belen y Tamarit, Ana (2017). La construcción mediática del estigma de prostituta en España. En: ex æquo, nº35. Lisboa: APEM, 101-123. doi: https://doi.org/10.22355/exaequo.2017.35.07

Richardson, Diane (2017). Rethinking Sexual Citizenship. En: Sociology, vol.51, nº2. Londres : Sage, 208-224. doi:10.1177/0038038515609024

Rolnik, Suely y Guattari, Félix (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de sueños.

Sabsay, Leticia (2009). El sujeto de la performatividad: narrativas, cuerpos y políticas en los límites del género. Tesis doctoral. Valencia: Universitat de València.

Sabsay, Leticia (2018). Imaginarios sexuales de la libertad: performatividad, cuerpos y fronteras. En: Debate feminista, nº55. México D.F.: UNAM, 1-26. doi: 10.22201/cieg.01889478p.2018.55.01

Saiz Echezarreta, Vanesa; Alvarado, Maricruz y Gómez Lorenzini, Paulina (2018). Incidencia política de las campañas contra la trata: Un relato controvertido. En: Comunicar, vol.26, nº55. Huelva: Grupo Comunicar, 29-38. doi: 10.3916/c55-2018-03

Saiz-Echezarreta, Vanesa y Martinez Perez, Elena (2018). Incidencia del movimiento pro derechos del trabajo sexual en el discurso mediático. En: Olmo Gascón, Marta (Ed.), Diversidad sexual y libertad reproductiva de las mujeres en la cultura de la producción y el consumo, Madrid: Comares.

Sanders, Teela (2009). Controlling the ‘anti sexual’ city: Sexual citizenship and the disciplining of female street sex workers. En: Criminology & Criminal Justice, vol.9, nº4. Londres: Sage, 507-525. doi:10.1177/1748895809343403

Simón Carrasco, Patricia y Fernández Romero, Diana (2019). La información sobre prostitución y trata como escenario de disputa: percepciones de las estrategias de enunciación desde los actores implicados. En: Revista Mediterránea de Comunicación, vol.10, nº1. Alicante: Universidad de Alicante. 161-172. doi: 10.14198/MEDCOM2019.10.1.10

Wagenaar, Hendrik (2017). Why Prostitution Policy (Usually) Fails and What to Do about It? En: Social Sciences, vol.6, nº2. Basilea : MDPI. doi:10.3390/socsci6020043

Warner, Michael y Berlant, Lauren (2002). Sex in public. En: Warner, Michael (Ed.), Publics and counterpublics. NuevaYork: Zone Book.

Weeks, Jeffrey (2017). Sex, politics and society: the regulation of sexuality since 1800 (Fourth ed.). Nueva York: Routledge.

1 La investigación ha sido financiada mediante dos proyectos:

-Proyecto I+D Problemas públicos y controversias: diversidad y participación en la esfera mediática (CSO2017-82109-R) (2018-21).

-Proyecto “Simposio La representación de la trata con fines de explotación sexual en el espacio público” (Instituto de la Mujer, PAC18 exp.:29/2ACT/18).

2 Es necesario aplicar una mirada interseccional atenta al entramado de factores (edad, etnia, clase, género, (dis)capacidad, nacionalidad, condición migrante, religión, etc.) que intervienen en la composición de una escena, cultura e identidad sexual (Plummer, 2012).

3 Entendemos por mediatización el proceso estructural de largo plazo a través del cual se ha desplegado una interdependencia de la institución mediática, con el resto de campos e instituciones sociales y políticas contemporáneas (Hepp, 2020; Hjarvard, 2018).

4 A modo de ejemplo, el último plan preveía «la eliminación de imágenes estereotipadas y contenidos sexistas (...) que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra la mujer, en particular, en relación con la incidencia de la demanda de servicios sexuales en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual» (DGVG, 2015: 85).

5 Según Agamben (2015), un dispositivo puede ser definido como «cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes». Entre los seres vivientes y las sustancias se encuentran los sujetos, definidos estos como «lo que resulta de la relación o, por así decir, del cuerpo a cuerpo entre los vivientes y los aparatos».

6 Este trabajo se enmarca actualmente en el Proyecto I+D Problemas públicos y controversias: diversidad y participación en la esfera mediática (CSO2017-82109-R) (2018-21), continuación del Proyecto I+D La construcción de los asuntos públicos en la esfera pública mediatizada: análisis semioetnográfico de la información (CSO2013-45726-R) (2013-16). El devenir del debate se ha analizado en diferentes arenas públicas, rastreando múltiples inscripciones de la controversia: noticias, documentales, campañas institucionales contra la trata, contenido viral de redes sociales, actos académicos, intervenciones políticas, etc.

7 Escapa a los objetivos de este artículo dar cuenta de la idiosincrasia y genealogía de la controversia que se articula en el cruce entre el estatuto de la prostitución, la lucha contra la trata con fines de explotación sexual y la reivindicación por el reconocimiento del trabajo sexual (Acién, 2019). Tampoco abordamos la prostitución masculina, al ser totalmente minoritaria en los medios analizados.

8 Se utiliza una categorización cualitativa que no es mutuamente excluyente y situa cada imagen en el cronotopo con el que mejor se identificaba a partir de los siguientes ítems: 10 clientes famosos y 4 anónimos, 2 víctimas de trata, 5 retrato de trabajadoras sexuales, prostitución callejera (6 coche, 6 carretera, 4 farola, 7 espera, 7 registro, 7 poses de espalda, 2 tacones), prostitución en clubs y pisos (10 interior y 11 exterior), acción policial (22 huellas de redadas e incautaciones, 8 proxenetas detenidos); otros (8 manifestaciones y protestas, 1 campañas, 10 estilización de la prostitución, 1 prostitución masculina y 5 ilustraciones).

9 Con una codificación cualitativa se registraron: 4 actos protesta, 4 mesas redonda, 10 retratos de portavoces colectivos, 6 retratos de millenials, 12 de celebrity (Ferrari), 8 poses sexualizadas, 3 de prostitución callejera, 8 pertenecientes a la categoría de otras imágenes.

10 Corresponden a: 115 actos públicos, 71 agentes institucionales, 27 colectivos de mujeres, 111 mujeres de espaldas o pixeladas, 83 retratos mujeres, 41 manifestaciones, 118 demandantes de prostitución, 116 de fuerzas y cuerpos de seguridad, 54 detenidos o enjuiciados, 107 edificios o exteriores, 37 ilustraciones, 64 pertenecientes a la categoría “otros”.