recibido: 26.12.2020 / aceptado: 26.03.2021

Del carrete a la pantalla: una aproximación a los usos y funciones sociales de la fotografía en los inmigrantes digitales

From the reel to the screen: an approach to the uses and social functions of photography in digital immigrants

Ariadna Cerdán-Torregrosa

Universidad de Alicante

Eva Espinar-Ruiz

Universidad de Alicante

Referencia de este artículo

Cerdán-Torregrosa, Ariadna y Espinar-Ruiz, Eva (2021). Del carrete a la pantalla: una aproximación a los usos y funciones sociales de la fotografía en los inmigrantes digitales. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº22. Castellón de la Plana: Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I, 119-140. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2021.22.7

Palabras clave

Fotografía digital; fotografía analógica; fultura fotográfica; inmigrantes digitales; investigación cualitativa; sociedad digital.

Keywords

Digital photography; Analog photography; Photographic culture; Digital immigrants; Qualitative research; Digital society

Resumen

El medio fotográfico se ha visto alterado por el proceso de digitalización, y, especialmente, por la popularización de smartphones dotados de cámaras de alta calidad y el desarrollo en la Web 2.0 de plataformas de social media. Las prácticas y significaciones que envuelven la fotografía digital parecen diferir de las propias de la cultura analógica. En este artículo, desde un enfoque exploratorio, se busca examinar las configuraciones que emergen alrededor de la fotografía digital, con especial atención a sus usos y funciones sociales, en comparación con la época de predominio analógico. En este sentido, se ha tomado como población objeto de estudio al colectivo de personas no profesionales de la fotografía, con edades comprendidas entre los 35 y 50 años, considerados inmigrantes digitales. Siguiendo la metodología cualitativa, se han realizado entrevistas semiestructuradas con fotoelicitación para una aproximación a los espacios de reflexión clave en relación con el fenómeno de estudio. Entre los resultados, destacan los cambios experimentados en la producción, almacenamiento, distribución e incluso remembranza de fotografías. La cámara, ahora anexa al smartphone, ha propiciado que la fotografía se convierta en un elemento más de la cotidianidad al estar presente en todos los espacios y, en efecto, aparecen nuevas formas de usarla. El propio acto de fotografiar está cada vez más vinculado al uso de plataformas de social media, donde la fotografía online y pasajera se antepone a la fotografía de papel como sinónimo de recuerdo. Lo comunicativo se antepone a lo conmemorativo.

Abstract

The photographic medium has been altered by the digital process, especially accompanied by the popularization of smartphones equipped with high-quality cameras and the development of social media platforms on Web 2.0. The practices and meanings that involve digital photography seem to differ from those of the analogical culture. In this article, applying an exploratory approach, we seek to examine the configurations that emerge around the digital photography, with special attention to its uses and social functions, compared to the time of analogical dominance. In this sense, non-professional photographers, aged between 35 and 50 and considered digital immigrants, have been taken as the target population. Following a qualitative methodology, semi-structured interviews with photo-elicitation have been carried out for an approach to the key reflection spaces in relation to the study phenomenon. Results highlight changes in production, storage, distribution and even remembrance of photographs. The camera, now attached to the smartphone, has allowed photography to become another element of everyday life by being present in all spaces and, indeed, new ways of using it appear. The act of photographing is increasingly linked to the use of social media platforms, where online and fleeting photography takes precedence over paper photography as a synonym for memory. Communication precedes commemoration.

Autores

Ariadna Cerdán-Torregrosa [ariadna.cerdan@ua.es] es graduada en Sociología por la Universidad de Alicante, Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente Investigadora Predoctoral en la Universidad de Alicante. Su actividad investigadora se centra en la sociología de la comunicación y los estudios de género.

Eva Espinar-Ruiz [eva.espinar@ua.es] es doctora en Sociología y Profesora Titular de Universidad. Actualmente es la Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante. Su actividad investigadora se centra en los campos de la sociología de la comunicación, los estudios de género y los movimientos sociales y la participación política.

1. Introducción

Hemos entrado en la sociedad digital (Lindgren, 2017), y lo digital ha entrado en nuestras vidas (Ritchin, 2009). En concreto, tanto el medio fotográfico como los hábitos, conductas y significaciones que se desarrollan en torno al mismo se han visto transformados por este proceso de digitalización, al que se le suman dos fenómenos íntimamente relacionados. Por un lado, la expansión de los smartphones dotados de cámara, cuya calidad y resolución es digna de resaltar. Por otro, el desarrollo en la Web 2.0 de plataformas de social media (Basile y Linne, 2015). Con ello, la fotografía se ha convertido en un elemento omnipresente en la cotidianidad de las personas, frecuentemente integrada en procesos de comunicación virtuales, que incrementan de manera exponencial las imágenes en circulación (Mira, 2014; Hand, 2020).

Fue a finales del siglo XIX, con el lanzamiento por parte de Eastman Kodak de la primera cámara fotográfica analógica cargada con película y lista para apuntar y disparar, cuando la producción de fotografías comienza a popularizarse (Mira, 2014). Se empieza a forjar, así, una cultura fotográfica amateur que constituye lo que Chalfen (1987: 19) llamó «cultura Kodak», definida por un conjunto específico de ideas, valores y conocimientos aprendidos y aplicados al participar en la práctica doméstica de la fotografía. Chalfen destacó tres funciones sociales principales de la fotografía en este marco: documentar y preservar cómo eran las cosas en un momento determinado; elaborar un banco de la memoria, creando diarios visuales con el fin de ordenar recuerdos; y exhibir el comportamiento apropiado y esperado, favoreciendo, así, un sentido de pertenencia y seguridad. Por su parte, Slater (1991) señaló que la principal función de la fotografía analógica era la de guardar la memoria familiar de los acontecimientos domésticos y de ocio más significativos.

En la actual cultura digital, la facilidad para disponer de herramientas sofisticadas ha expandido aún más el campo de la fotografía no profesional, donde se produce y comparte, diariamente, un creciente número de imágenes (Winston, 2013). Esta proliferación de la producción y distribución de fotografías no se ha dado únicamente entre los más jóvenes, pues muchas de las personas que vivieron de primera mano la fotografía analógica, en adelante «inmigrantes digitales» (Prensky, 2001: 2), también se han adaptado o están en proceso de adaptación a este nuevo escenario. Ahora bien, las prácticas y significaciones que envuelven la fotografía digital parecen diferir de las propias de la cultura analógica, llegándose a hablar, incluso, de una fotografía después de la fotografía (Fontcuberta, 2010).

Algunas de las transformaciones en la cultura fotográfica pueden analizarse a través del concepto de «caja de zapatos» de Van Dijck (2007: 1), entendido como el conjunto de fotografías, cartas, audios, vídeos, etc. que recogen parte del pasado de los individuos. Conforman lo que Van Dijck (2007: 1) denomina «memorias mediadas», cruciales para negociar la relación entre uno mismo y la cultura en general, entre lo que se considera privado y público, y cómo la individualidad se relaciona con la colectividad. De esta forma, la fotografía constituye no sólo una herramienta de mediación de los recuerdos, sino también en las relaciones entre individuos y grupos. La digitalización no necesariamente supone un reemplazo completo de los instrumentos analógicos empleados para elaborar las diferentes cajas de zapatos, pero sí implica un rediseño de los paradigmas y un reajuste del uso habitual de la fotografía, de la forma de construir la memoria e incluso de conceptualizarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones con el conjunto de la sociedad.

En concreto, en esta investigación se propone el estudio de las configuraciones que emergen alrededor de la fotografía digital, con especial atención a sus usos y funciones sociales, en comparación con la época de predominio analógico. Autoras como Sarah Pink (2011) advierten de que, pese a que podamos hablar de nuevas prácticas fotográficas, al estudiarlas no hay que descuidar las antiguas realidades de la fotografía ya que, a partir de ellas, pueden entenderse mejor las nuevas formas de relacionarnos con la misma y generar puntos de encuentro. Con este propósito, y situándonos geográficamente en España, se ha tomado como población objeto de estudio al colectivo de personas no profesionales de la fotografía, con edades comprendidas entre los 35 y 50 años. Se pretende, así, analizar los discursos de inmigrantes digitales que han experimentado la cultura analógica, pero que han tenido que transitar o están transitando por el nuevo escenario digital. El estudio de este colectivo no sólo facilita el análisis de dicha transición, sino que puede aportar información novedosa en un campo de investigación que suele centrarse en la experiencia de los nativos digitales.

En definitiva, se trata de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué funciones cubría la fotografía en la etapa analógica para los inmigrantes digitales, y qué funciones cubre en la era digital? ¿Qué cambios han tenido lugar en el proceso de producción de fotografías? ¿Se han modificado los objetos y situaciones que se consideran dignos de ser fotografiados? ¿Cómo se organizan y construyen las memorias en base a las fotografías digitales? ¿Hasta qué punto ha cambiado la forma en que se comparten y distribuyen las fotografías? ¿Se está dando una renegociación de los límites entre lo que se considera público y privado, es decir, entre lo susceptible de ser compartido y lo destinado al visionado personal y del círculo más íntimo?

2. La fotografía digital en las ciencias sociales

La investigación social sobre la fotografía y sus prácticas cotidianas se ha visto animada y alterada, tanto por el actual incremento en la producción y circulación de imágenes, como por la formulación de planteamientos que sugieren una nueva ontología de las mismas (Ritchin, 2009; Fontcuberta, 2010). En concreto, en los artículos más recientes, su estudio suele aparecer relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (Gómez Cruz, 2012) y, de modo especial, con las redes sociales y la telefonía móvil. Las investigaciones realizadas son, en su mayoría, empíricas y de carácter cuantitativo (Blank, Bolsover y Dubois, 2014; Dhir, Pallesen, et al, 2016; Fraga y Forti, 2017; Fox y Vendemia, 2016; Hunt, Lin y Atkin, 2014; Malik, Hiekkanen y Nieminen, 2016; Thelwall y Vis, 2017), con un especial interés por el colectivo de adolescentes y jóvenes (Scifo, 2009; Shah y Tewari, 2016; boyd y Hargittai, 2010; Basile y Linne, 2015; Rui y Stefanone, 2013; Bell, 2019). Los aspectos analizados incluyen, entre otros, el proceso de producción, la postproducción, el photo-sharing —compartir imágenes—, la privacidad online o, de forma más general, los usos y funciones de la fotografía.

A partir de estos estudios se deduce que, con la popularización de los teléfonos móviles con cámara, lo cotidiano se ha convertido en digno de archivo visual (Okabe e Ito, 2003). Igualmente, los usuarios multiplican el número de fotografías al capturar varias de un mismo objeto, persona o situación (Kirk, Sellen, et al., 2006). Este incremento en la producción de fotografías parece llegar a afectar la forma en que las personas experimentan situaciones cotidianas. Por ejemplo, Diehl, Zauberman y Barasch (2016) observaron que el simple hecho de tomar fotografías puede aumentar el grado de disfrute ante cualquier experiencia, convirtiendo la propia acción de fotografiar en un acto de diversión (Shah y Tewari, 2016).

Un ámbito que ha recibido especial atención es el relativo a los usos y funciones que cumplen las fotografías a partir de su utilización en redes sociales (Araújo, Corrêa, et al, 2014) y a su producción cotidiana desde cámaras integradas en móviles (Fraga y Forti, 2017). Entre los primeros estudios destaca el de Van House, Davis, et al. (2005), quienes distinguen las siguientes funciones de la fotografía digital: crear y mantener relaciones sociales, construir memoria personal y narraciones de la vida privada, autorrepresentación y autoexpresión. Estos autores también mencionan un uso de carácter instrumental, sustituto de actividades como escribir, copiar o escanear. Estas funciones han sido igualmente señaladas o matizadas por diferentes investigadores. Así, por ejemplo, Hunt, Lin y Atkin, 2014) destacan la autopresentación y la autoexpresión como las principales motivaciones a la hora de compartir imágenes en redes sociales o aplicaciones móviles. Por su parte, Scifo (2009), centrándose en las prácticas fotográficas de los jóvenes, matiza que, si bien éstas se orientan en parte a la construcción de una memoria personal, prima la finalidad de compartir e intercambiar imágenes en línea. De esta forma, las imágenes se convierten en un elemento clave de la comunicación a través de las redes sociales (Thelwall y Vis, 2017).

Otro campo de creciente interés para la investigación social es el relativo a la privacidad y seguridad online, y sus implicaciones en la publicación de fotografías. Mientras estudios como el de Malik, Hiekkanen y Nieminen (2016) detectan una elevada conciencia entre los usuarios sobre los riesgos asociados a la privacidad en Internet, otras investigaciones destacan la existencia de diferencias entre los distintos colectivos, tanto en términos de percepción de riesgos, como de adopción de estrategias que garanticen su privacidad y seguridad. En una investigación con jóvenes y centrada en Facebook, boyd y Hargittai (2010) señalan que son los usuarios con más destreza en Internet los que consiguen tener el nivel deseado de privacidad en la red social, adaptando las configuraciones de su perfil. En cuanto a las diferencias por género, diversos estudios concluyen que las mujeres suelen mostrar una mayor preocupación por su privacidad online que los hombres (Thelwall y Vis, 2017; Malik, Hiekkanen y Nieminen, 2016). Sin embargo, investigaciones como la de Rui y Stefanone (2013) indican que son las mujeres las que tienden a compartir más fotos en redes sociales y actualizar con mayor frecuencia sus perfiles. Concretamente, los hombres acostumbran a subir imágenes relacionadas con sus aficiones y trabajo, mientras que las mujeres publican, en mayor medida, imágenes de amigos, familiares, mascotas y selfies (Thelwall y Vis, 2017). Respecto a la variable edad, diversos estudios señalan la existencia de una relación negativa entre la edad y la privacidad. Es decir, los más jóvenes muestran una mayor probabilidad, tanto de tomar medidas para proteger su privacidad en redes sociales (Blank, Bolsover y Dubois, 2014), como de mostrar preocupación a la hora de compartir imágenes en plataformas como Facebook (Malik, Hiekkanen y Nieminen, 2016). Finalmente, aunque el intercambio de imágenes parece crecer de manera vertiginosa, Shah y Tewari (2016) indican que los jóvenes —precisamente el colectivo más estudiado— son bastante selectivos a la hora de escoger las fotografías a compartir y las plataformas donde hacerlo.

Para entender el medio fotográfico en la actualidad, se hacen necesarias más investigaciones empíricas que exploren las funciones sociales y el uso de la fotografía en la producción cultural cotidiana, prestando especial atención a los productores amateurs que han transitado de lo analógico a lo digital (Larsen y Sandbye, 2020).

3. Metodología

3.1. Diseño metodológico

Según Pierre Bourdieu (2003: 79), «puesto que está siempre orientada al cumplimiento de funciones sociales y socialmente definidas, la práctica común de la fotografía es necesariamente ritual y ceremonial, por lo tanto estereotipada, tanto en la elección de los objetos como en sus técnicas de expresión». Bourdieu apuesta, así, por no limitar el estudio de la fotografía al plano psicológico de las motivaciones o satisfacciones, sino proceder a la investigación de las funciones sociales que las razones ocultan y en cuya realización los usuarios buscan las satisfacciones experimentadas. Con este objetivo, en la presente investigación se ha optado por la metodología cualitativa, siendo la técnica seleccionada la entrevista semiestructurada. De esta forma, se ha llevado a cabo una aproximación comprensiva a los sentidos e interpretaciones asociados a la fotografía y su práctica, partiendo del punto de vista intersubjetivo de las personas implicadas.

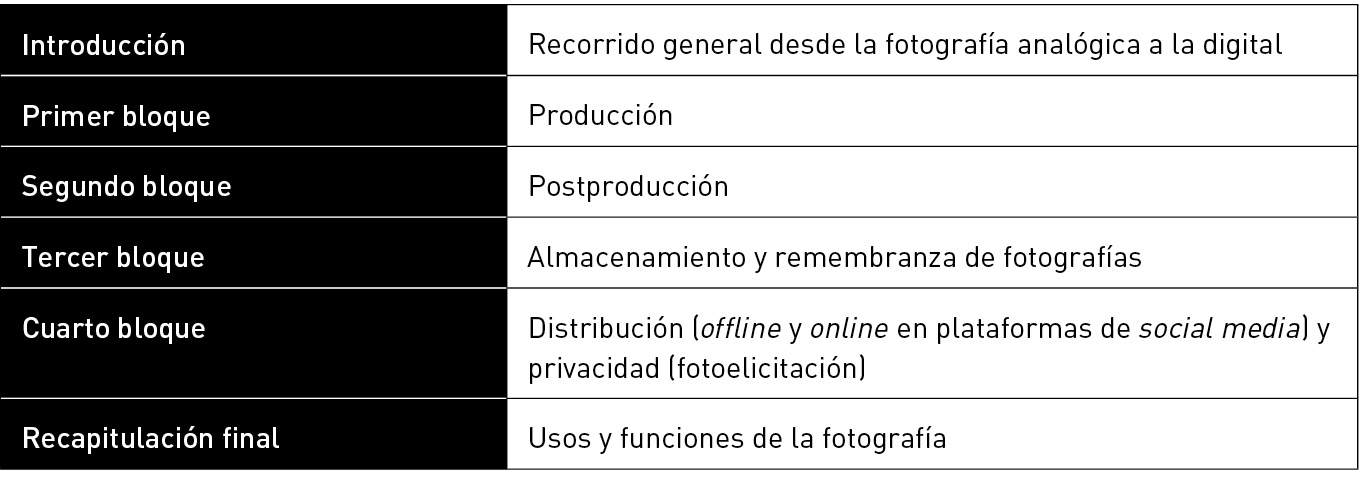

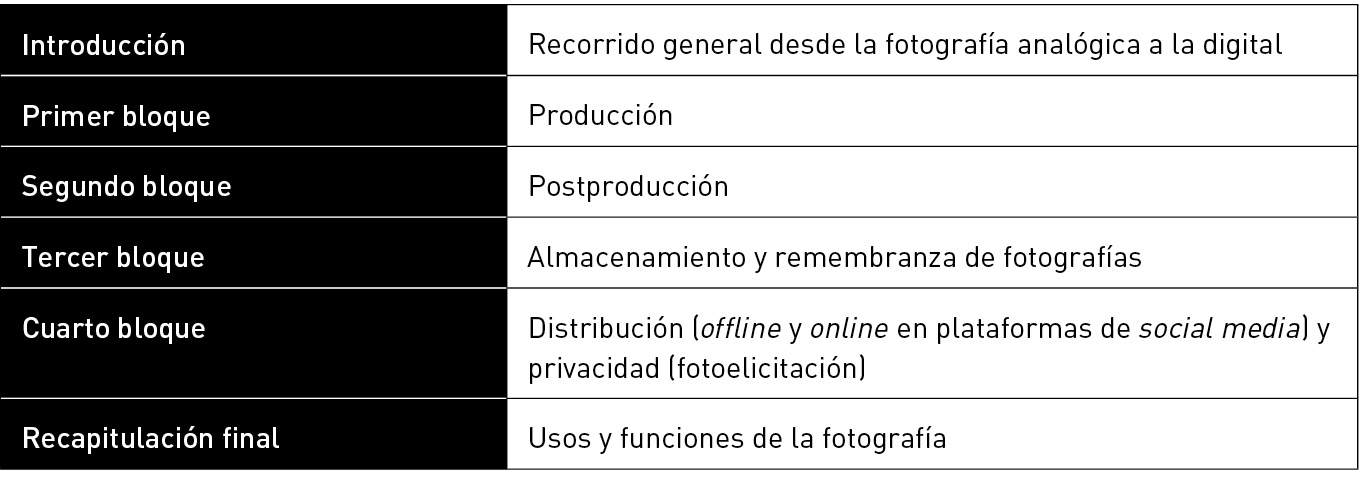

En los diferentes bloques temáticos que se establecieron como guía de las entrevistas —véase Tabla 1—, se atendió a la posible comparación entre las prácticas digitales desarrolladas en la actualidad y aquellas ligadas a la fotografía analógica. Por otra parte, con el fin de fomentar la reflexión en torno al carácter privado o público de las diferentes imágenes, se recurrió a la fotoelicitación. Así, se mostraron a los participantes ocho fotografías seleccionadas en Google Imágenes, libres de Copyright, en representación de una variedad de temas: paisaje de la naturaleza, retrato personal, amistad, familia, menores de edad, una pareja dándose un beso, fachada del hogar y retrato personal en ropa de baño. Con ellas, se solicitó a los entrevistados que sopesaran su disposición a compartirlas en Internet. Esta estrategia permitió evaluar las nociones de privacidad por parte de los sujetos sin necesidad de mostrar sus fotografías personales, además de facilitar la comparación entre los distintos individuos (Miller y Edwars, 2007). También sirvió para fomentar la reflexión acerca de hasta qué punto las personas entrevistadas son conscientes de lo que comparten en Internet, dónde y con quién.

Tabla 1. Bloques temáticos de las entrevistas

Fuente: Elaboración propia.

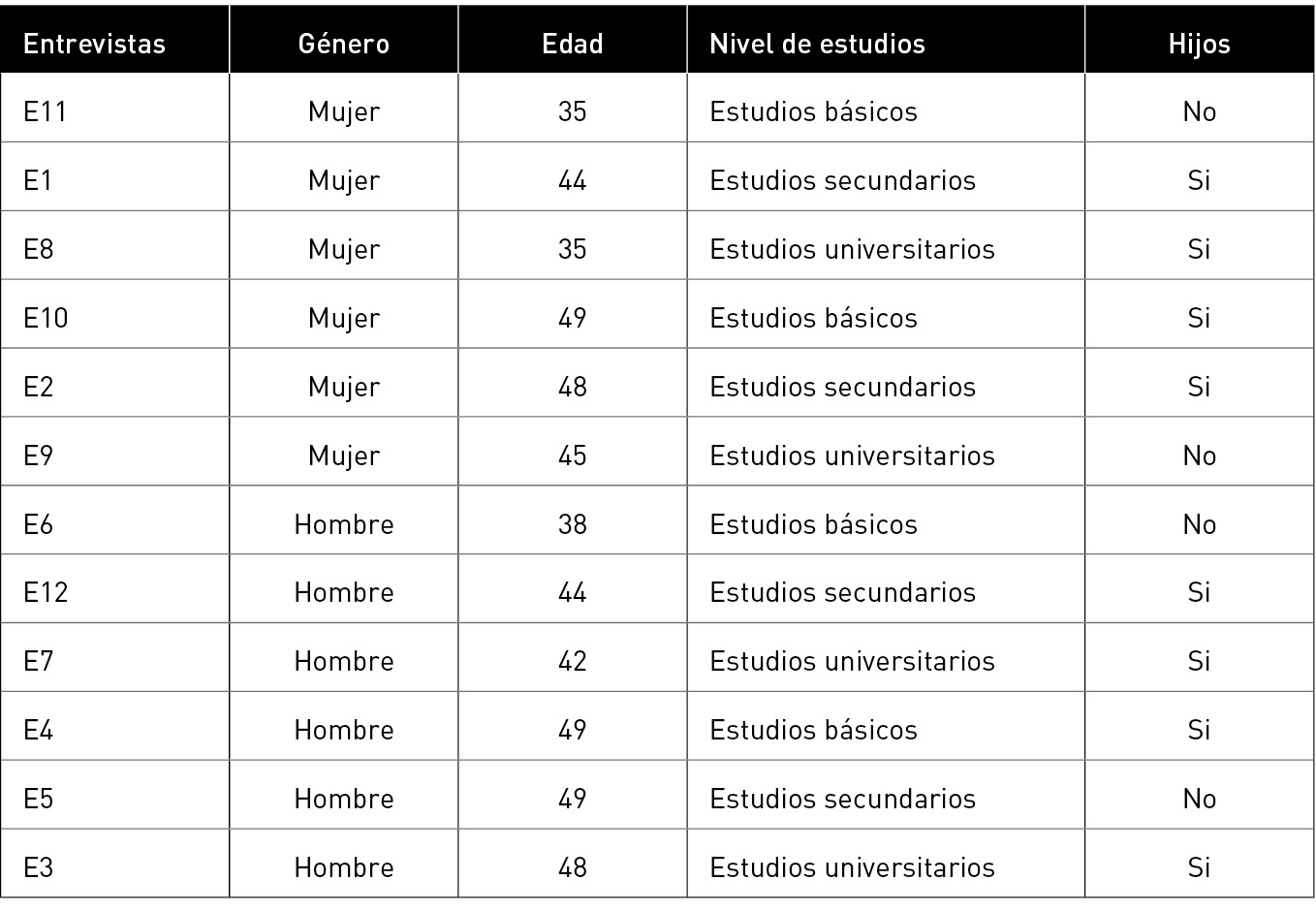

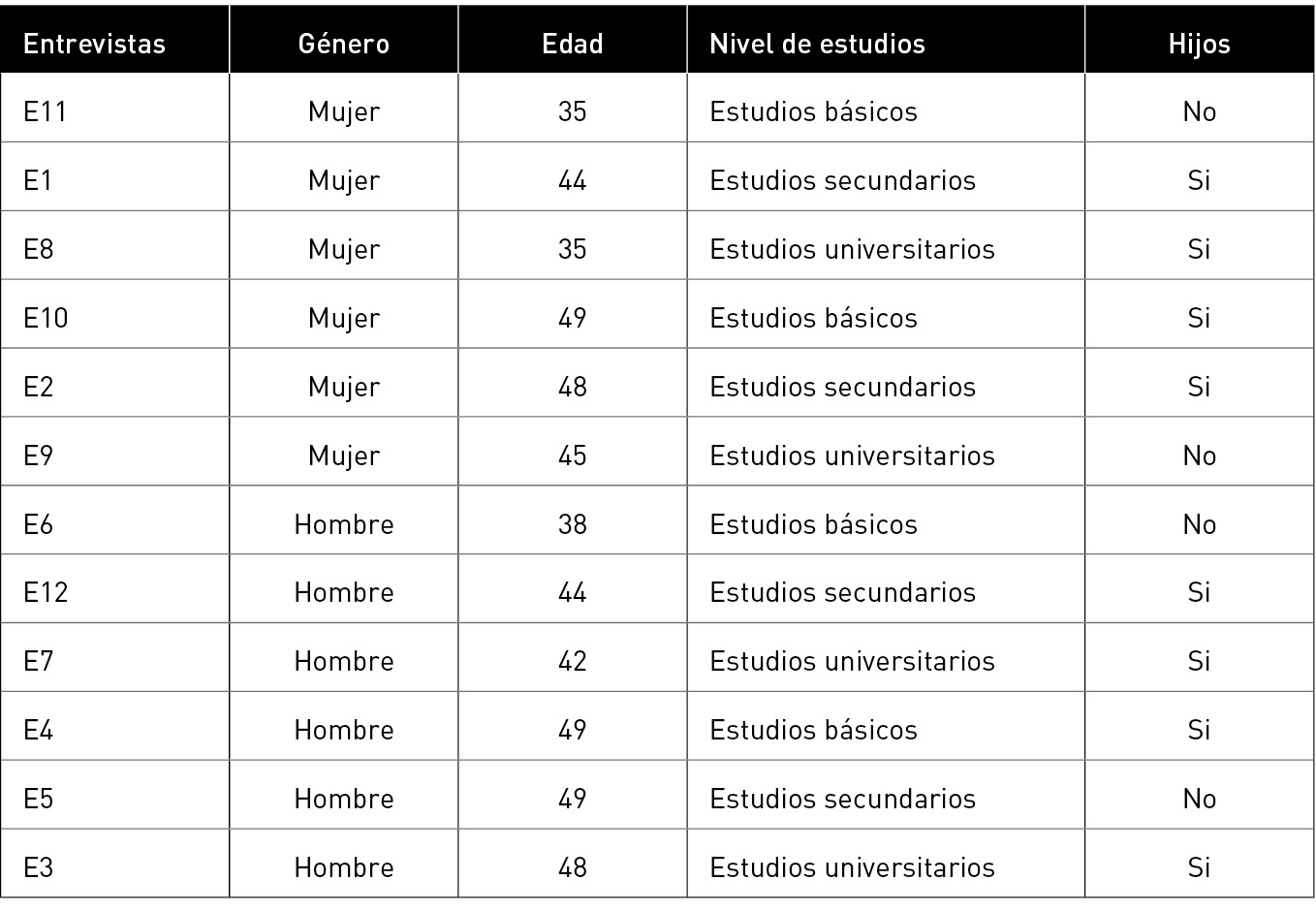

3.1. Muestreo, selección de casos y análisis

La población objeto de estudio son personas adultas, sin vínculo profesional con la fotografía. El rango de edad seleccionado abarca desde los 35 a los 50 años, situándonos, así, dentro del colectivo de inmigrantes digitales al que se refiere Prensky (2001). Con ello, se responde al objetivo de analizar el discurso de personas que nacieron en un contexto dominado por la cultura Kodak pero que, actualmente, experimentan la cultura fotográfica digital. Además, se trata de un colectivo que ha quedado frecuentemente fuera de las investigaciones desarrolladas en el campo de la fotografía digital, centradas normalmente en los nativos digitales.

La muestra se circunscribió a los municipios de Aspe y Novelda, en la provincia de Alicante, España. Además de por cuestiones técnicas, se optó por limitar la muestra a una única provincia española para asegurar, en la medida de lo posible, ciertas similitudes culturales y demográficas. Por otra parte, se consideró apropiado seleccionar dos municipios de tamaño medio, que no constituyeran núcleos urbanos centrales en la provincia. El muestreo aplicado es el no probabilístico intencional, utilizando informantes estratégicos por bola de nieve. Dicho muestreo se diversificó en distintos puntos de arranque con el fin de evitar sesgos. Para favorecer la heterogeneidad de los discursos se han tenido en cuenta las siguientes variables: género (hombre y mujer), edad (de 35 a 50 años), nivel de estudios (estudios básicos, secundarios y universitarios) y tener hijos/as. El hecho de tener hijos/as se ha considerado relevante por su posible influencia a la hora de utilizar redes sociales virtuales o compartir en ellas determinadas fotografías. Tras entrevistar a un total de 12 personas —véase Tabla 2—, se consideró alcanzada la saturación discursiva de los espacios de reflexión clave en relación con el fenómeno de estudio.

Tabla 2. Características de la muestra final

Fuente: Elaboración propia.

Las entrevistas se llevaron a cabo en el mes de abril de 2018. En su mayoría, se realizaron en los hogares de las personas participantes, lo cual facilitó la recogida de información adicional. Así, por ejemplo, en varias ocasiones los participantes mostraron los dispositivos con los que toman fotografías, imágenes contenidas en estos dispositivos y cómo estaban ordenadas. La duración de cada entrevista fue de 1 hora aproximadamente, y todas ellas fueron grabadas en audio con el consentimiento previo de las personas entrevistadas. Posteriormente, se transcribieron y volcaron al programa Atlas.ti, que ha facilitado la aplicación de un análisis temático (Braun y Clarke, 2006). En la exposición de resultados se incluyen fragmentos de las transcripciones, seleccionados por su claridad y representatividad. Cada participante ha sido identificado con la letra E —véase Tabla 2— seguida de un número asignado según el orden de realización de la entrevista.

4. Resultados

Los resultados se presentan estructurados en tres grandes temas: a. Procesos de producción, postproducción y almacenamiento; b. Distribución e intercambio de fotografías, incidiendo en las nociones de privacidad e intimidad; c. Usos y funciones de la fotografía.

4.1. Del álbum físico al espacio virtual

La incorporación de la fotografía digital al día a día fue un proceso no planificado, vivido con naturalidad: «es como una ola, te coge y te dejas llevar por ella» (E12). La cámara de carrete se fue quedando en el armario de casa, sustituida por las nuevas cámaras digitales, que permitían experimentar la novedad de ver al instante las fotografías que realizaban. Cualquier momento podía ser capturado con rapidez. Ya no era necesario el: «3, 2, 1… ¡patata!» (E10). En este proceso, se pasó de disponer de una única cámara analógica para el conjunto de miembros del hogar, a disponer de, como mínimo, un dispositivo fotográfico por persona. Finalmente, tal y como se resume en la Figura 1, se fue abandonando la principal máquina de fotografiar, la cámara, sustituida por los smartphones, debido a la calidad y comodidad de éstos: «El móvil ya tiene buena cámara y es más cómodo» (E6).

Cuando se les pregunta a las personas entrevistadas, directamente, por el tipo de fotografías que realizan, en un primer momento, limitan su respuesta a aquellas relativas a recoger momentos y objetos de especial relevancia, sin incluir otras que toman con fines exclusivamente informacionales o comunicativos. Parece pervivir, así, cierto arraigo del significado del término fotografía como sinónimo de recuerdo, como un reflejo de momentos irrepetibles. Sólo cuando la entrevistadora insiste en la pregunta, los entrevistados incluyen en su discurso el conjunto de fotografías que efectivamente suelen tomar.

Figura 1. Producción y gestión de fotografías digitales

Fuente: Elaboración propia.

Así, todas las personas entrevistadas destacan el incremento en el número de fotografías que producen en comparación con la forma de proceder cuando utilizaban cámaras analógicas: «Ahora, como no cuesta dinero, no tenemos freno» (E1). Las fotografías han dejado de ser tan premeditadas como antes: «La selección antes era previa: tú seleccionabas la foto antes de hacerla. Con lo digital es al revés: tú seleccionas la foto después de haber disparado a todo lo que se mueve» (E3). Con ello, también el concepto de lo fotografiable se ha redefinido: «Ya no depende de un evento, sino en mi día a día, cualquier cosa que me guste lo fotografío» (E5). Incluso el hecho de pedir a otra persona que les hagan una fotografía se está viendo sustituido por los llamados selfies. En el caso concreto de esta práctica, a pesar de que los entrevistados muestran ciertas reticencias: «un selfie es una cosa rarísima» (E3), todos reconocen practicarla: «aunque algún selfie también te haces» (E1).

Respecto a la postproducción, la fotografía digital incluye una serie de posibilidades inalcanzables para la fotografía analógica. Sin embargo, sólo 3 de las personas entrevistadas recurren, ocasionalmente, a la edición —siempre mínima— de fotografías. El resto de participantes indica no editar sus imágenes, fundamentalmente por dos razones: la falta de conocimiento para hacerlo y la concepción de la fotografía como algo «natural», es decir: «lo bonito de la fotografía es la espontaneidad, cómo capturas una imagen, el momento, la situación. Cuando estás retocando algo ya no es la foto en sí, estás quitando la esencia de la fotografía, la estás manipulando» (E12).

Durante la etapa analógica, las fotografías eran organizadas en álbumes o cajas clasificados por fecha y/o evento, e incluso algunas personas escribían detrás de cada fotografía algún comentario. Sin embargo, en la actualidad, la considerable cantidad de fotografías digitales que se toman y reciben, junto a un sentimiento de pena generalizado a la hora de eliminarlas, dificulta la gestión de los archivos visuales: «son momentos, ¿cómo voy a tirar momentos?» (E4). En este ámbito, es posible distinguir dos perfiles—véase Figura 1—, el usuario archivador y el usuario acumulador. El usuario archivador se podría resumir en: «Bueno, tengo carpetas para gestionar...» (E1). Los entrevistados clasificados en esta categoría, en una primera fase, almacenan en el móvil todas las fotografías que capturan y reciben, realizando continuas revisiones para eliminar imágenes hasta que la memoria se satura. Entonces, las importan a un ordenador y, dependiendo del tiempo del que dispongan, las organizan en carpetas más o menos genéricas, «Fotos móvil 2018» (E7), o por acontecimientos y fechas. Adicionalmente, también suelen realizar una copia de seguridad en algún dispositivo de memoria externa. En segundo lugar, el usuario acumulador conserva sus fotografías en el smartphone, y se podría resumir en: «Pues no las organizo, se quedan ahí» (E11). La gestión consiste en la toma y recepción de fotografías en el móvil, donde hacen una selección continua de las mismas en base a la memoria de la que se disponga. En ningún momento las imágenes son trasladadas a otro dispositivo. La principal razón de esta forma de proceder es la falta de conocimiento sobre las posibilidades de los distintos dispositivos tecnológicos, y el miedo a perder fotografías por un uso incorrecto de los mismos: «es que a mí las tecnologías nuevas me cuestan mucho…» (E2).

La figura del álbum en papel parece haber desaparecido. Tan sólo 3 personas afirman haber confeccionado álbumes desde que empezaron con la fotografía digital, todas ellas usuarias archivador. Estos álbumes responden a ocasiones muy especiales, como viajes, los primeros años de un bebé, etc. La renuncia a confeccionar álbumes en papel se explica por la elevada cantidad de imágenes que tienen: «haces tantas fotos que no las llevas a imprimir» (E4), o el gasto económico que supone: «hoy es al revés, hoy las fotos no te cuestan nada, y lo que te cuesta realmente es si lo quieres tener en copia física» (E3). Esta forma de proceder tiene una serie de implicaciones en el proceso de remembranza de las fotografías. Tal y como resume una de las personas entrevistadas: «Ahora pasas el dedo y pasan 40 a la vez. En un minuto has visto 40» (E10). Igualmente, las fotografías son raramente consultadas, salvo cuando buscan imágenes de un momento específico, o cuando tienen que eliminarlas por falta de memoria en sus dispositivos. Reconocen que: «seguramente tengo fotografías que no sé ni que existen» (E11).

4.2. La distribución e intercambio de fotografías

Mientras en el contexto analógico las fotografías en papel se mostraban presencialmente a los más allegados, en la actualidad las fotografías quedan en su versión digital, guardadas en los dispositivos electrónicos o compartidas y comentadas a través de las redes sociales. «Ahora sí que ha cambiado la cosa, […] esas fotos las compartes en redes sociales y quien quieres las ve» (E12). En el caso de las personas entrevistadas, estas redes sociales son Instagram, Facebook y WhatsApp. Aunque es posible observar diferencias en la forma en que cada red es utilizada —véase figura 2—, en todas ellas destaca, en los contenidos publicados y recibidos, el protagonismo de las fotografías, muchas veces realizadas expresamente para ser volcadas en la red: «A lo mejor te preguntan: ¿qué estás haciendo? Y te haces un selfie [para responder]» (E11).

Figura 2. Distribución de fotografías digitales

Fuente: Elaboración propia.

En concreto, WhatsApp es la red social más utilizada por las personas entrevistadas. En ella, la distribución de fotografías es frecuente: «porque terminas antes, es que a veces si te pones a explicar o decir... ahora haces una foto, la envías y ya está» (E1). La presencia de fotografías en esta red es tan abundante que los entrevistados señalan, en ocasiones, sentirse abrumados: «¿en cuántos grupos no pasan 10.000 fotos? [...] ni un móvil ni una persona puede aguantar todo lo que se comparte y todo lo que hay ahí» (E9). En WhatsApp se comparte todo tipo de fotografías, tanto espontáneas como meditadas, desde la lista de la compra hasta selfies personales. Además, al tener la opción de elegir directamente a quién enviar las imágenes, es en esta red donde se comparten aquellas fotografías consideradas más íntimas, como retratos personales en ropa de baño o pijama, de menores de edad, selfies bromeando, etc. Por tanto, WhatsApp es considerado un espacio privado donde compartir imágenes «a un círculo íntimo» (E2), aunque dicho círculo abarca a más gente de lo que anteriormente podía incluir la difusión de fotografías analógicas.

La distribución de fotografías a través de Facebook e Instagram es menos frecuente. Gran parte de los entrevistados tienen perfil en Facebook, aunque la publicación de fotografías en esta red parece ser escasa. El tipo de fotografías compartidas son mucho más meditadas, mostrándose a sí mismos o lo que hacen en momentos considerados relevantes de su vida privada: «por ejemplo, en un viaje, hago las fotos, las tengo, y ya cuando llego a casa o incluso me estoy tomando una cerveza en el viaje las reviso y digo: ah, pues mira qué chula, y la subo» (E6). Este tipo de proceder —en cuanto a la selección de fotografías y temáticas— es el que también parecen seguir los usuarios de Instagram, red en la que sólo tienen perfil una parte de los entrevistados, si bien la frecuencia con que se publican fotografías —una vez al mes, aproximadamente— es mucho mayor. En ambos casos, los entrevistados afirman cuidar el tipo de fotografías que comparten en unos espacios que parecen percibir como públicos: «No me gusta el expandir por ahí... que cualquiera pueda tener una foto tuya» (E9). De hecho, la mayor parte de las personas entrevistadas mantienen sus perfiles, en estas redes sociales, como públicos o desconocen el estado de su perfil: «yo creo que lo tengo público pero tampoco lo sé [...] no sé cómo es… como me lo dejaron» (E11).

Como se ha comentado anteriormente, en el desarrollo de las entrevistas se recurrió a la fotoelicitación con el fin de fomentar la reflexión en torno a las nociones de lo público y lo privado a la hora de compartir imágenes en Internet. Los entrevistados afirman sentirse cómodos compartiendo en redes sociales todo tipo de fotografías si en ellas no aparecen personas. En su mayoría, también afirman publicar retratos propios o con amigas/os, siempre y cuando cuenten con el permiso de las personas implicadas. Como afirma uno de los entrevistados (E12), son imágenes de «mi vida privada, pero no es mi vida más íntima, más personal. Aunque todo es personal». Sin embargo, cuando las fotografías incluyen a familiares y/o parejas, la mitad de los entrevistados afirma no publicarlas, salvo por WhatsApp con sus más allegados, al considerar que muestran un ámbito más íntimo de sus vidas.

En el proceso de reflexión que favorece la fotoelicitación, las personas entrevistadas reconocen que sus nociones de intimidad y privacidad están cambiando, pues ahora publican imágenes que en el tiempo analógico habrían compartido con un número menor de personas. Concluyen que, independientemente del tipo de imágenes, acaban desvelando elementos que, en cierta medida, pertenecen a su vida privada: «en Facebook, ¿qué haces? Compartes una foto que al final es que estás vendiendo un poco la privacidad» (E3). Ahora bien, aunque sea delgada la línea entre lo que se considera privado y público, la mayoría suele poner el límite de lo publicable en aquellas fotografías en las que aparecen menores de edad, que revelen su hogar o coche personal, o de ellos mismos en ropa de baño, las cuales sólo compartirían por WhatsApp con las personas más cercanas. El motivo principal es, por un lado, la desconfianza y la sensación de vulnerabilidad en la red y, por otro, la consideración de estas imágenes como las más privadas. Sin embargo, cabe destacar ciertas incongruencias entre los discursos sobre lo que dicen hacer o consideran apropiado hacer y lo que hacen realmente. Por ejemplo, aquellos entrevistados que tienen hijos menores de edad, a pesar de que en sus reflexiones destacan el peligro y el rechazo a difundir fotografías con niños y niñas, durante el transcurso de las entrevistas reconocen publicar, frecuentemente, las de sus hijos en todas sus redes sociales.

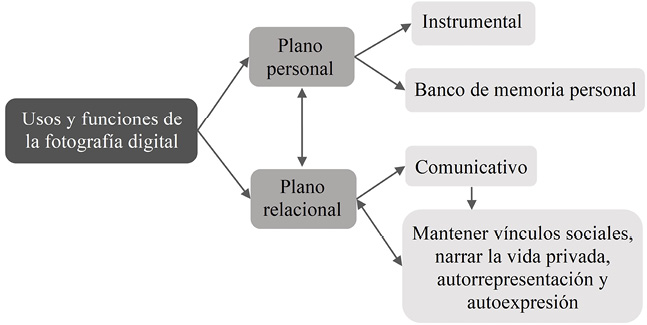

4.3. Usos y funciones de la fotografía

En base a las entrevistas realizadas, pueden diferenciarse varios usos y funciones sociales —véase Figura 3—de la fotografía digital. Así, en lo que respecta al plano personal e individual, por un lado, las personas entrevistadas señalan un uso instrumental de la fotografía, sustituto de actividades como escribir, copiar o escanear: «es un recurso que tenemos para almacenar información que necesitamos» (E7), como por ejemplo: «siempre hago la foto a la lista de la compra» (E11). Por otro lado, la fotografía digital sigue cumpliendo una función que era fundamental en el tiempo analógico: elaborar un «banco de memoria personal» (E12). La fotografía analógica se concebía como un conjunto de «recuerdos personales ordenados» (E2). En la era digital, sigue cumpliendo dicha función: «sé que ese momento lo tengo y ya no se me escapa» (E4). Sin embargo, como se ha analizado en los apartados anteriores, las imágenes digitales son escasamente ordenadas y poco rememoradas: «Antes era más de guardar y recordar, pero hoy por hoy como que vivo más el presente [...] Antes mirabas los álbumes y recordabas» (E2).

Figura 3. Usos y funciones de la fotografía digital

Fuente: Elaboración propia.

Desde un punto de vista relacional, la fotografía parece desempeñar una importante función comunicativa a través de su lenguaje visual: «una imagen vale más que mil palabras» (E12). Destaca la presencia de esta función en la red social WhatsApp, donde cualquier imagen puede ser compartida a tiempo real; «hay mucha más inmediatez, se comunica mucho mejor» (E3). Incluso se difunden fotografías que han sido tomadas con el único fin de ser compartidas, y que permiten comunicar diferentes contenidos. Como los propios entrevistados concluyen, en muchas ocasiones se constituyen en fotografías «de usar y tirar» (E5), es decir, «de la misma forma que es tan rápida para mandar, es tan rápida para borrar» (E7).

En íntima relación con el uso comunicativo de la fotografía, se pueden distinguir otras tres funciones. En primer lugar, destaca la función de mantener y fortalecer vínculos sociales. Esta función también se daba en la etapa analógica, aunque de distinta forma, a través de la continuidad en el espacio y tiempo. Así, el hecho de tener fotografías de o con las personas más allegadas era una forma de mantener los lazos sociales, y eran recuerdos que podían incluso guardarse generación tras generación. En la actualidad, esta función se caracteriza, en gran medida, por la posibilidad de mantener contacto en tiempo real con personas de cualquier parte del mundo: «rara es la mañana que no le haga una foto a mi hijo para enviársela a su padre dándole los buenos días» (E8).

En segundo lugar, también emerge una función narrativa de la vida privada, mediante la difusión del «banco de memoria personal» (E12): «muestro mi vida, lo que yo soy» (E1). Con relación a esta función, las personas entrevistadas parecen querer mantener cierta intimidad en la narración de sus vidas al preferir su difusión a través de WhatsApp, definida como una red social más privada, y limitando el uso de redes sociales consideradas más públicas, como Facebook e Instagram. La narración de la vida privada a través de la fotografía también se daba en el tiempo analógico, pero con menor asiduidad, en espacios físicamente compartidos y con un menor número de receptores: «Cuando te visitaban a casa y habías hecho un viaje o habías hecho algo, pues siempre lo enseñabas a los que venían [...]. Cuando te reúnes no es lo mismo a que tú lo publiques en Facebook» (E1). Finalmente, se distingue una tercera función de autorrepresentación y autoexpresión. En la actualidad, los entrevistados publican sus fotografías en la red, «pues todo lo que publicas dice algo realmente de ti» (E11), mostrando «una identidad al gusto» (E11). Así, dada la facilidad para capturar y difundir todo aquello que el usuario considera relevante, sin que ello suponga una alta inversión económica como antes sucedía, la fotografía aumenta su potencial para constituirse en un medio con el que expresar ideas, sentimientos y emociones.

5. Discusión

A partir de los resultados obtenidos, puede afirmarse que el smartphone ha sustituido a la principal máquina de fotografiar, la cámara. Como han apuntado otros autores, su ubicuidad implica que ya no se fotografían únicamente eventos especiales (Fraga y Forti, 2017; Thomson, 2021; Okabe e Ito, 2003), sino que se multiplican los momentos considerados fotografiables, así como la toma de fotografías de una misma situación. La fotografía se convierte en un elemento más de la cotidianidad y, en efecto, se aprecian cambios remarcables en las formas en que son usadas.

Como en la cultura Kodak (Chalfen, 1987), las personas entrevistadas todavía interpretan la fotografía como un medio para documentar y preservar momentos especiales. Sin embargo, su esencia parece haber cambiado. Los bancos de memoria han pasado a ser escasamente ordenados y rememorados, y esta función convive con otras, también vistas por diferentes autores en el contexto digital. Las funciones de carácter instrumental, autoexpresión y autorrepresentación, mantenimiento de relaciones sociales y narración de la vida privada que señalan Van House, Davis, et al. (2005) en jóvenes, también se dan entre los inmigrantes digitales. Por otra parte, del mismo modo que Scifo (2009) concluyó para el caso de los jóvenes, los resultados permiten destacar el protagonismo de la función comunicativa de las fotografías, que en muchas ocasiones son directamente tomadas para ser compartidas en línea. En consecuencia, la «caja de zapatos» de la que hablaba Van Dijck (2007: 98) continúa siendo una forma de mediación de los recuerdos, pero en el contexto digital se constituye, principalmente, en una herramienta de mediación entre individuos y grupos dado su uso creciente como instrumento de comunicación. Así, las actividades de ordenación y gestión de los recuerdos para consumo personal son limitadas, mientras que en muchas ocasiones su producción se orienta a la comunicación a través de redes sociales.

Los adultos entrevistados apenas editan sus fotografías, y, si lo hacen, es mínimamente. Con ello, parecen seguir optando por interpretar la fotografía como algo que ha de permanecer natural, sin retoques, lo cual vislumbra cierta pervivencia de la forma de proceder con la fotografía analógica. A diferencia de las investigaciones de Fox y Vendemia (2016) y Dhir, Pallesen, et al, 2016 (2016), quienes observaron una mayor tendencia a editar fotografías entre las mujeres, en nuestra investigación tanto hombres como mujeres presentan la misma concepción. Ahora bien, la escasa actividad de postproducción entre los adultos consultados sí podría respaldar los resultados de Dhir, Pallesen, et al, 2016 (2016), quienes destacan una mayor propensión a editar fotografías entre las personas de menor edad.

En consonancia con Miller y Edwars (2007), se ha podido comprobar que las personas entrevistadas muestran cierta preocupación a la hora de publicar en Internet imágenes consideradas privadas, y que con la fotografía analógica sólo hubieran compartido con los más allegados. Al igual que Shah y Tewari (2016) concluyen para los jóvenes, en el caso de los inmigrantes digitales, esas preocupaciones se centran en redes sociales como Facebook e Instagram, cuyo uso para la difusión de fotografías limitan considerablemente. Por tanto, aunque algunas fotografías se están insertando en el ámbito público de la Web 2.0, destaca la pervivencia de una búsqueda de intimidad que se refleja en el uso preferente de WhatsApp. Sin embargo, en el caso de las personas entrevistadas, la preocupación en torno a la difusión de imágenes a través de las redes sociales no se traduce en la adopción de medidas para asegurar su privacidad, y sólo una minoría conoce las opciones existentes para modificar los correspondientes ajustes. Estos resultados parecen respaldar la relación negativa entre edad y toma de medidas para proteger la propia privacidad en redes sociales que Blank et al. (Blank, Bolsover y Dubois, 2014) observaron.

Como parte de la reflexión sobre las nociones de privacidad y los límites que las personas entrevistadas establecen a la hora de publicar fotografías, se ha podido apreciar la fragilidad de dichos límites y la presencia de incongruencias entre lo que dicen hacer y lo que finalmente hacen, sobre todo en el caso de las fotografías en las que aparecen menores de edad. Como ya advertía Van Dijck (2007), parece que la delgada línea entre lo privado y lo público se está volviendo cada vez más difusa, y esas incongruencias podrían deberse a la renegociación de las nociones de privacidad ante las nuevas posibilidades de difusión de fotografías.

6. Conclusiones

Este acercamiento al contexto fotográfico no profesional, desde el punto de vista de los inmigrantes digitales, dilucida varias conclusiones. En primer lugar, los procesos de producción, gestión, almacenamiento, distribución e incluso remembranza de fotografías han cambiado por completo en el escenario digital. Las nuevas cajas de zapatos (Van Dijck, 2007) permanecen casi en su totalidad en versión digital, pues la figura del álbum físico prácticamente ha desaparecido, dada la multiplicidad de imágenes que se gestiona y la posibilidad —a diferencia de la etapa analógica— de evitar el coste económico que supondría imprimirlas.

Así, antes sujetas a un álbum, las fotografías se están integrando progresivamente en el entorno global digital. El hecho de poder compartirlas como nunca se había podido ha supuesto, en algunos casos, el cuestionamiento de qué fotografías difundir a través de las redes sociales y cuáles no. En este sentido, aunque lo privado se haya expandido en comparación con la etapa analógica —tanto en imágenes compartidas como en personas a las que llegan—, los entrevistados persiguen cierto deseo de intimidad, utilizando esencialmente WhatsApp, la red social que consideran más privada. Por otra parte, la presencia del perfil que hemos denominado usuario acumulador desvela que una parte de los inmigrantes digitales todavía no se ha adaptado a la tecnología digital, mostrando dificultades a la hora de gestionar y almacenar imágenes. Ello también se refleja en las limitaciones para controlar los ajustes de privacidad en redes sociales.

Siguiendo las ideas de Van Dijck (2007), la mediación de los recuerdos no desaparece del espectro de usos sociales de la fotografía, sino que se ve alterada en un contexto en el que la cámara anexa al smartphone está presente en todos los espacios. Ya no se fotografía sólo con el objetivo de tener un banco de memoria personal, sino también para exponer o comunicar con inmediatez. Las imágenes se insertan en contextos de sociabilidad cotidianos, donde el propio acto de fotografiar está cada vez más vinculado al uso de plataformas de redes sociales. La fotografía instantánea, rápida y «de usar y tirar» (E5) se antepone a la fotografía de papel como sinónimo de recuerdo. Lo comunicativo se antepone a lo conmemorativo.

Las reflexiones suscitadas a partir de esta investigación empírica reflejan la oportunidad y pertinencia de seguir repensando la fotografía actual en los diversos contextos sociodemográficos —pues se trata de una práctica compleja cuyo significado cultural varía en relación con las sociedades, entornos y condiciones en las que se integra—, y la conveniencia de realizar futuras investigaciones que utilicen metodologías cualitativas, que permitan seguir ahondando en los diversos significados y formas de usar la fotografía en la sociedad digital.

Referencias

Araújo, Camila S.; Corrêa, Luis P. D.; da Silva, Ana P. C.; Prates, Raquel O. y Meira, Wagner (2014). It is not just a picture: revealing some user practices in Instagram. 2014 9th Latin American Web Congress, Brasil, 22-24 octubre 2014. IEEE, 19-23. doi: https://doi.org/10.1109/LAWeb.2014.12

Basile, Diego y Linne, Joaquín (2015). Adolescentes y redes sociales online: El photo sharing como motor de la sociabilidad. En: Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, nº54. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 17-27.

Bell, Beth T. (2019). “You take fifty photos, delete forty nine and use one”: A qualitative study of adolescent image-sharing practices on social media. En: International Journal of Child-Computer Interaction, vol.20. Ámsterdam: Elsevier, 64-71. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2019.03.002

Blank, Grant; Bolsover, Gillian y Dubois, Elizabeth (2014). A new privacy paradox: Young people and privacy on social network sites. En: Annual Meeting of the American Sociological Association, Estados Unidos. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.2479938

Bourdieu, Pierre (2003). Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

boyd, danah y Hargittai, Eszter (2010). Facebook privacy settings: Who cares?. En: First Monday, vol.15, nº8. Chicago: University of Illinois. doi: https://doi.org/10.5210/fm.v15i8.3086

Braun, Virginia y Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology. En: Qualitative Research in Psychology, vol.3, nº2. Londres: Taylor & Francis Online, 77-101. doi: https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Chalfen, Richard (1987). Snapshots versions of life. Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press.

Dhir, Amandeep; Pallesen, Stale; Torsheim, Torbjorn y Andreassen, Cecilie S. (2016). Do age and gender differences exist in selfie-related behaviours?. En: Computers in Human Behavior, vol.63. Ámsterdam: Elsevier, 549-555. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.053

Diehl, Kristin; Zauberman, Gal y Barasch, Alixandra (2016). How taking photos increases enjoyment of experiences. En: Journal of personality and social psychology, vol.111, nº2. Washington: American Psychological Association, 119-140. doi: https://doi.org/10.1037/pspa0000055.supp

Fontcuberta, Joan (2010). La cámara de Pandora: la fotografía después de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

Fox, Jeese y Vendemia, Megan A. (2016). Selective self-presentation and social comparison through photographs on social networking sites. En: Cyberpsychology, behavior, and social networking, vol.19, nº10. New Rochelle: Mary Ann Liebert, 593-600. doi: https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0248

Fraga, Andrés y Forti, María A. (2017). New habits in smartphones photo management. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº13. Castellón: Universitat Jaume I, 135-156. doi: https://doi.org/10.6035/2174-0992.2017.13.8

Gómez Cruz, Edgar (2012). De la cultura Kodak a la imagen en red. Barcelona: UOC press.

Hand, Martin (2020). Photography Meets Social Media: Image Making and Sharing in a Continually Networked Present. En: Pasternak, Gil (ed.). The Handbook of Photography Studies. Nueva York: Routledge.

Hunt, Daniel. S.; Lin, Carolyn. A. y Atkin, David. J. (2014). Photo-messaging: Adopter attributes, technology factors and use motives. En: Computers in Human Behavior, vol.40. Ámsterdam: Elsevier, 171-179. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.030

Kirk, David S.; Sellen, Abigail J.; Rother, Carsten y Wood, Kenneth R. (2006). Understanding PhotoWork. En: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in computing systems. Canada, 22-27 de abril 2006. ACM, 761-770. doi: https://doi.org/10.1145/1124772.1124885

Larsen, Jonas y Sandbye, Mette (2020). Introduction: The New Face of Snapshot Photography. En: Larsen, Jonas y Sandbye, Mette (eds.). Digital snaps: The new face of photography. Nueva York: Routledge.

Lindgren, Simon (2017). Digital Media & Society. Londres: Sage.

Malik, Adqas; Hiekkanen, Kari y Nieminen, Marko (2016). Privacy and trust in Facebook photo sharing: age and gender differences. En: Program: electronic library and information systems, vol.50, nº4. Bingley: Esmerald Publishing, 462-480. doi: https://doi.org/10.1108/PROG-02-2016-0012

Miller, Andrew D. y Edwards, Keith W. (2007). Give and take: a study of consumer photo-sharing culture and practice. En: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in computing systems. Estados Unidos, 28 de abril-3 de mayo 2007. ACM, 347-356. doi: https://doi.org/10.1145/1240624.1240682

Mira, Enric (2014). Tras la crisis de la Cultura Kodak: un análisis de la funcionalidad de la fotografía personal en la web 2.0. En: Historia y Comunicación Social, vol.19. Madrid: Ediciones Complutense, 747-758. doi: https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.45063

Okabe, Daisuke y Ito, Mizuko (2003). Camera phones changing the definition of picture-worthy. En: Japan Media Review, vol.29. Los Ángeles: University of Southern California and International University of Japan.

Pink, Sarah (2011). Amateur photographic practice, collective representation and the constitution of place. En: Visual Studies, vol.26, nº2. Londres: Taylor & Francis, 92-101. doi : https://doi.org/10.1080/1472586X.2011.571884

Prensky, Marc (2001). Digital natives, digital immigrants. En: On the Horizon, vol.9, nº5. Bingley: MCB University Press, 1-6. doi: https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Ritchin, Fred (2009). After photography. Nueva York: Norton.

Rui, Jian R. y Stefanone, Michael A. (2013). Strategic image management online: Self-presentation, self-esteem and social network perspectives. En: Information, Communication & Society, vol.16, nº8. Londres: Routledge, 1286-1305. doi: https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.763834

Scifo, Barbara (2009). The sociocultural forms of mobile personal photographs in a cross-media ecology: Reflections starting from the young Italian experience. En: Knowledge, Technology & Policy, vol.22, nº3. Nueva Jersey: Rutgers University, 185-194. doi: https://doi.org/10.1007/s12130-009-9080-1

Shah, Reena y Tewari, Ruchi (2016). Demystifying ‘selfie’: a rampant social media activity. En: Behaviour & Information Technology, vol.35, nº10. Londres: Taylor & Francis, 864-871. doi: https://doi.org/10.1080/0144929X.2016.1201693

Slater, Don (1991). Consuming Kodak. En: Spence, Jo y Holland, Patricia (eds.). Family Snaps. The Meaning of Domestic Photography. Londres: Virago.

Thelwall, Mike y Vis, Farida (2017). Gender and image sharing on Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat and WhatsApp in the UK: Hobbying alone or filtering for friends?. En: Aslib Journal of Information Management, vol.69, nº6. Bingley: Esmerald Publishing, 702-720. doi: https://doi.org/10.1108/AJIM-04-2017-0098

Thomson, T.J. (2021). Exploring the Life Cycle of Smartphone Images from Camera Rolls to Social Media Platforms. En: Visual Communication Quarterly, vol. 28, nº1. Londres: Taylor & Francis Online, 19-33.

Van Dijck, José (2007). Mediated memories in the digital age. Stanford: Standford University Press.

Van House, Nancy; Davis, Marc; Ames, Morgan; Finn, Megan y Viswanathan, Vijay (2005). The uses of personal networked digital imaging: an empirical study of cameraphone photos and sharing. En: CHI ’05. Technology, Safety, Community. Estados Unidos, 2-7 abril 2005. ACM, 1853-1856. doi: https://doi.org/10.1145/1056808.1057039

Winston, Johnny (2013). Photography in the Age of Facebook. En: Intersect, vol. 6, nº2. Stanford: Stanford University, 1-11.