recibido: 28.10.2020 / aceptado: 04.05.2021

Participación ciudadana, servicio público y convergencia digital. La percepción de los profesionales de Radio Nacional de España

Citizen participation, public service and digital convergence. The perception of RNE public media professionals

Alejandro Barranquero

Universidad Carlos III de Madrid

Manuel Martínez Martín

Radio Nacional de España. Universidad Complutense de Madrid

Referencia de este artículo

Barranquero, Alejandro y Martínez Martín, Manuel (2021). Participación ciudadana, servicio público y convergencia digital. La percepción de los profesionales de Radio Nacional de España. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº22. Castellón de la Plana: Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I, 235-256. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2021.22.13

Palabras clave

Medios públicos; ciudadanía; redes sociales; servicio público; audiencias; culturas periodísticas.

Keywords

Public service media; citizenship; social networks; public service; audiences; journalistic cultures.

Resumen

El presente artículo analiza el valor que los profesionales de un medio público de referencia, Radio Nacional de España (RNE), atribuyen a la participación ciudadana en el marco del servicio público y la convergencia tecnológica. La metodología se apoya en entrevistas a una muestra intencional de 16 periodistas y cargos directivos, con preguntas que indagan en esta dimensión y en las potencialidades participativas de las redes sociales. Los resultados evidencian una concepción algo dispersa de las nociones de participación y servicio público, que es reflejo de la propia indefinición del marco regulatorio. Asimismo, la percepción oscila entre su adscripción a valores democráticos y una perspectiva más minimalista de la participación y centrada en criterios profesionales o en su utilidad para la programación radiofónica. Aunque las redes sociales han diversificado los canales para interactuar con las audiencias, su uso parece replicar el modelo radiofónico privado y se traduce en cambios más formales que no afectan ni a la renovación de los contenidos ni a los repertorios tradicionales de la participación.

Abstract

This article analyzes how public service professionals, specifically Radio Nacional de España, perceive citizen participation within the framework of public service and in the context of digital convergence. Methodology relies on interviews with a purposive sample of 16 editors and managers employed at the Spanish public service radio. The questionnaire deepens the values attributed to participation and to the interactive potentials associated to social networks. The results show a somewhat dispersed conception of the notions of participation and public service which reflects the lack of definition observed in the regulation of RTVE. Participation is associated both to democratic values and to a minimalist vision centered in professional criteria and its utility for radio programming. Although social networks have diversified the channels to incorporate audience interaction, their use seems to replicate the private radio model and results in formal changes rather than in a renewal of the traditional contents and repertoires traditionally attributed to participation.

Autores

Alejandro Barranquero [abarranq@hum.uc3m.es] es Profesor Titular en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en Periodismo por la Universidad de Málaga, actualmente es presidente de RICCAP (www.riccap.org), miembro del Grupo de Investigación MDCS de la Universidad Complutense de Madrid, e Investigador Principal del Proyecto “Sostenibilidad del Tercer Sector de la Comunicación. Diseño y aplicación de indicadores”.

Manuel Martínez Martín [manuma14@ucm.es] es Profesor Asociado del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid especializado en radio. Doctor en Investigación en Medios de Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Radio por la UCM. Desde 2002 trabaja como informador de plantilla en Radio Nacional de España.

1. Justificación, Objetivos y Preguntas de Investigación

Este artículo analiza el valor que los profesionales de Radio Nacional de España (RNE) atribuyen a la participación ciudadana en el marco del servicio público y en un contexto de creciente convergencia tecnológica. Entendiendo que la radio ha sido históricamente el medio más abierto a la intervención de las audiencias, se intenta dar respuesta a dos grandes preguntas de investigación: (1) ¿Qué valores se asocian a la participación ciudadana como principio de servicio público y en contraste con las emisoras privadas?; (2) ¿Qué impacto se atribuye a la innovación tecnológica y a las redes sociales a la hora de gestionar e integrar el relato ciudadano?

Este trabajo intenta captar la conceptualización de periodistas y directivos de RNE a propósito de la participación y las potencialidades interactivas de la Web 2.0. A diferencia del recurso habitual a las encuestas (ej. Standaert, Hanitzsch y Dedonder, 2019), optamos aquí por la entrevista estructurada para indagar en las culturas profesionales que prevalecen en un medio público estatal y en cómo estas pueden determinar las propias prácticas profesionales. En la estela de estudios cualitativos en en torno a los public service media (ejs. Beam, Brownlee, et al., 2009; Cullinane, 2020), este estudio aborda qué piensan de la participación ciudadana los propios profesionales de un medio público de referencia, relacionando esto con la conceptualización y regulación de la materia.

El artículo se divide en tres bloques: primero sintetizamos los debates académicos sobre participación mediática y revisamos la regulación del servicio público de radiodifusión durante el período democrático. Posteriormente, estudiamos el discurso profesional a fin de resolver a las preguntas de investigación y en el marco de una década (de 2004 a 2014) en la que Facebook y Twitter se convirtieron en las redes sociales más empleadas para incorporar la intervención del oyente (Ribes, Monclús y Gutiérrez, 2015). Finalmente, se expone un conjunto de conclusiones y recomendaciones derivadas de los propios insumos de los/as profesionales.

2. Participación ciudadana y servicio público

La participación es uno de los ejes fundamentales desde los que democratizar la comunicación y sus medios. Por un lado, las teorías de la democracia participativa llevan años reivindicando la necesidad de fortalecer unas democracias occidentales «débiles» que se agotan en lo representativo1. Por otro, movimientos sociales como el 15M materializaron dichos reclamos invitando a una «democracia real ya» frente al descrédito neoliberal y de la política representativa. Ya en el ámbito mediático, la participación alude a procesos en los que individuos y colectivos interactúan con los medios e incluso llegan a implicarse en su programación, gestión y toma de decisiones (Carpentier, 2011). Desde el marco deliberativo, la participación se asocia a ideales democráticos como el empoderamiento ciudadano, la redistribución del poder y la activación del debate (Barnett y Curry, 1994), por lo que entronca con valores de servicio público, pluralismo y expresión de la diversidad (Carpentier, Duarte Melo y Ribeiro, 2019).

La participación ha estado presente en el debate comunicacional desde en los años 20 Bertold Brecht reflexionase sobre la necesidad de transformar la radio en un aparato no sólo útil para la escucha sino para facilitar la conexión ciudadana. En la década de los 70, esta dimensión se convirtió en un vector fundamental para pensar los procesos de comunicación y cambio social y desafiar las lógicas unilineales de información y transmisión del conocimiento. En 1977 la UNESCO estableció una célebre distinción entre la dimensión del «acceso», orientada a dotar al público de una oferta suficiente de medios para transmitir sus demandas, y la «participación», un más alto nivel de involucramiento en el que la ciudadanía produce sus propios programas e incluso se dota de infraestructuras mediáticas para expresar sus demandas (UNESCO, 1977). Díaz Bordenave relacionó la participación con el «derecho a la comunicación» y con una «necesidad básica» del ser humano que ayuda a la satisfacción de otras necesidades como «la autoexpresión, el desarrollo del pensamiento reflexivo, el placer de crear y recrear cosas, y la valorización de sí mismo por los demás» (Díaz Bordenave, 1994: 84). Por su parte, Luis Ramiro Beltrán alertó de que los medios comerciales se aproximaban a la participación desde una visión vertical y utilitarista, en la que el feedback de las audiencias se concebía como un mero mecanismo de ajuste y perfeccionamiento a favor del emisor (Beltrán, 2007).

Heredero de estos discursos, Nico Carpentier (2012) ha propuesto analizar desde el modelo AIP (Access, Interaction, Participation) la participación ciudadana en los planos de la producción y recepción de contenidos. Carpentier distingue entre un grado bajo de Acceso, o presencia ciudadana en los discursos y tecnologías mediáticas; un nivel intermedio (o Interacción) que implica la capacidad grupal de coproducir contenido; y un grado alto, o comprensión «maximalista» (o Participación), que conlleva habilitar mecanismos de codecisión en igualdad de condiciones entre productores y receptores. Frente a la visión «minimalista», sus trabajos sugieren una comprensión más allá de las intervenciones ciudadanas en antena o las mejoras en la representación mediática de las comunidades políticas o los grupos vulnerables (Carpentier, 2011, 2012; Carpentier, Duarte Melo y Ribeiro, 2019). Ya en el ámbito radiofónico, distintos estudios han comprobado que la intervención del oyente no solo ayuda a democratizar el discurso, sino que también refuerza la sensación de cercanía y los sentimientos de pertenencia (Martínez-Costa y Herrera, 2007). También se ha explorado la participación en las emisoras universitarias (Martín-Pena y Ortiz Sobrino, 2014), comunitarias, libres y cooperativas (Lema-Blanco, Rodríguez-Gómez y Barranquero, 2016) y el audiovisual local, municipal y de proximidad (Chaparro, 2014). Estos últimos modelos también entienden la participación no sólo en los contenidos sino también en la propia gestión y vida diaria de un medio.

Desde principios de 2000, ha habido una eclosión de análisis sobre las potencialidades de Internet y la Web 2.0 para activar la participación de las audiencias y convertirlas en sujetos de su propia información. Jenkins (2010) describió la «cultura participativa» que emerge de comunidades online que desafían al poder, mientras que Benkler (2015) estudió los nuevos sistemas económicos que emergen de prosumidores que crean, difunden e intercambian contenidos en la red. El análisis de la convergencia digital en los medios públicos españoles ha reflexionado sobre las nuevas vías de participación que ofrecen Facebook y Twitter (Ribes, Monclús y Gutiérrez, 2015); la retroalimentación de sitios como Rtve.es (Franquet, Villa y Berguillos, 2011), o la interactividad en la transición a la TDT (Franquet, Ribes, et al., 2009). Estos estudios coinciden en que las TIC han diversificado los canales de participación y aumentado el potencial para convertir al oyente en productor de contenidos (Bonini y Monclús, 2018). No obstante, se critica que aún no han democratizado in extenso la producción radiofónica, sino más bien incrementado la competencia y la fragmentación de las audiencias (Lestón-Huerta, Goyanes y Mazza, 2021). Algunos estudios advierten incluso del peligro de que los medios públicos acaben replicando los modelos de audiencia de los comerciales (Dragomir, 2021) en los que la participación es concebida como un «bien de consumo» asociado al engagement de las audiencias y a la creación de valor mediante la activación de complejos vínculos emocionales (Bonini, 2015).

Con la emergencia de las TIC, Bonini (2015) observa una evolución desde una audiencia masiva, en la que el receptor era casi invisible, a una caracterizada por un alto grado de interactividad. La literatura también es optimista con la proliferación de podcasts que han incrementado la segmentación de contenidos sonoros bajo demanda y que ayudan a acercar la radio a los jóvenes (Bonini, Fesneau, et al., 2014). No obstante, las audiencias demuestran un bajo índice de actividad como prosumers, raramente producen contenidos propios y se limitan más bien a replicar los ajenos (Ribes, Monclús y Gutiérrez, 2015). Pese a los avances de la Web 2.0, los receptores siguen manteniendo un rol tradicional en el discurso radiofónico, que solo es activado cuando el emisor lo solicita y que se adapta a las directrices impuestas por el medio (Ribes, Monclús y Gutiérrez, 2015). La falta de una participación real provoca que las audiencias acaben por reproducir el orden social «desde abajo» (Tolson, 2006), por lo que esta dimensión es finamente concebida como un elemento más de creación de valor (Dragomir, 2021; Bonini, 2015) que lleva a los medios a competir por una visión «inocua» de la misma, bien en forma de «telefactualidad» (talk shows, reality shows, etc.), bien como meras intervenciones en webs, foros o redes sociales (Thornborrow, 2015).

3. Un recorrido histórico y regulatorio

El debate sobre la definición del servicio público en RTVE ha sido una constante a lo largo de la historia democrática, a la par que en la radiotelevisión europea transitaba desde un modelo centralizado y muy basado en la comunicación del Estado (en los años 70 y 80) a uno de servicio público que intentaba dar respuesta a distintas necesidades sociales (Díaz Arias, 2012). Los medios públicos europeos nacieron vinculados a un marco keynesiano en el que «unos poderes públicos intervencionistas producían todo tipo de bienes y servicios» (Jakubowicz, 2010: 36) y ejercían un contrapeso a la concentración de los medios privados desde el principio de que la democracia es dañada cada vez que una sola voz se hace demasiado poderosa (Barnett y Curry, 1994: 43). Distintos balances históricos han profundizado en la importancia del servicio público en cada etapa. Palacio (2001) observó una transición desde un período de escasez -que coincide con el nacimiento de la televisión- hacia uno de abundancia, en el que entraron a competir los operadores privados, mientras que Bustamante (2013) distinguió 5 etapas en la evolución de RTVE coincidentes con: la dictadura; la transición; los gobiernos de González; Aznar; y Rodríguez Zapatero. Recientemente, ha denunciado cómo la regeneración de la primera legislatura de Zapatero se vio truncada tras la adopción de un modelo desregulado y privatista durante la segunda (Bustamante, 2015; Bustamante y Corredor, 2012), unos cambios que acabaron por profundizar en un modelo dual en el que los medios públicos y dependientes de la financiación de las administraciones han perdido poder de convocatoria frente a unos privados que reciben autorización para emitir, previo compromiso de solvencia económica y énfasis en el interés público (Zallo, 2012)2. Siguiendo las recomendaciones del denominado «Consejo de Sabios»3, que la última Ley General de la Comunicación Audiovisual-LGCA (2010), aprobada durante la 2ª legislatura de Rodríguez Zapatero, reforzó este modelo al cambiar la definición de las televisiones comerciales para denominarlas servicios de «interés general», lo que dio paso a «la desregulación de su concentración (art. 36)» y a la permisividad para la transmisión o arrendamiento de sus licencias (art. 29) (Bustamante y Corredor, 2012: 303). En torno a un marco neoliberal reestructurado por el Estado, el modelo keynesiano comenzó a difuminarse al tiempo que la industria mediática se concentraba en un duopolio –Mediaset y AtresMedia- que hoy controla los principales ingresos derivados de la publicidad (Medina-Nieto y Labio-Bernal, 2019; García-Santamaría y Pérez-Serrano, 2020).

En las legislaturas de Mariano Rajoy (del 12/2011 al 6/2018) no se produjeron cambios significativos en el concepto del servicio público (Fernández-Jara y Roel, 2014), aunque en este período se inició un proceso de deslegitimación de la radiotelevisión pública por parte de los gobiernos autonómicos del PP (Marzal-Felici y Casero-Ripollés, 2021). Durante este período, el Real Decreto-Ley 15/2012 y su posterior revisión, la Ley 5/2017, con la que se modificaron el número de integrantes y el proceso de elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, condujeron a una situación de parálisis en el proceso de renovación de sus órganos y ya en febrero de 2021 un acuerdo entre PP y PSOE permitió renovar el Consejo, si bien dicha renovación no estuvo exenta de polémica4.

Las últimas reformas han sido la culminación de un largo proceso histórico de redefinición del servicio público y del papel jugado por la participación. En 1980 encontramos la primera normativa que delimita sus funciones y deberes: el Estatuto de la Radio y la Televisión (Ley 4/1980 del 10 de enero), en cuyo Preámbulo, y tomando como referencia la Constitución del 1978, se confirmó la titularidad estatal de la radiotelevisión y su labor «como vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos». No obstante, el control gubernamental que consagraba el Estatuto no consiguió importar los principios rectores de otros modelos europeos (Díaz Arias, 2012: 34), como tampoco lo hicieron normativas como las del Tercer Canal (Ley 46/1983 del 26 de diciembre), punto de partida de las autonómicas, o la Ley 10/1988 del 3 de mayo, que consagró la llegada de las privadas aclarando que el servicio público solo era una cuestión exigible a los medios públicos. En los 90 España adecuó su legislación a las normas europeas. Aquí tuvo especial relevancia la Ley 25/1994 de 12 de julio, que adaptó la Directiva Comunitaria de Televisión Sin Fronteras (Directiva 89/552/CEE) y reordenó el mapa de radiotelevisiones locales que habían proliferado a cuenta del vacío legal, asignándoles tareas de servicio público complementarias a las del Estado. Posteriormente, la Ley 24/2001 del 27 de diciembre introdujo modificaciones sobre el Estatuto de 1980 y concretó algunos objetivos5, si bien los cambios no aportaron claridad conceptual y añadieron criterios mercantilistas al señalar que RTVE tenía que «compaginar la rentabilidad social con la eficiencia económica».

A finales del siglo XX, RTVE se vio lastrada por un especial deterioro en sus finanzas debido a la alta fragmentación de las audiencias y a la competencia por los anunciantes entre canales públicos y privados. Ya en los 2000, y siguiendo las recomendaciones del Comité de Sabios, la Ley 17/2006 de 5 de junio de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal cambió la estructura del Ente Público para dar paso a la nueva Corporación RTVE. Esta Ley estableció propuestas y figuras relacionadas con el acceso y la participación como la creación del defensor del telespectador y el oyente, además de impulsar la nueva web, que se analizará más adelante. Estas se sumaban a los derechos de acceso ya consagrados en los Artículos 20.3 y 20.4 de la Constitución Española para grupos políticos, identidades y lenguas, y juventud e infancia. Posteriormente, Rodríguez Zapatero sustituyó la Ley de 2006 por la de 8/2009 de 28 de agosto. Esta prohibió la publicidad en todas sus formas y consagró un nuevo sistema de financiación basado en un canon a los operadores audiovisuales privados que ha acabado por acrecentar la deuda, además de fomentar un ERE de más de 4000 trabajadores en 2006 que privó al «servicio público de buena parte de sus mejores profesionales por criterios irracionales de edad» (Bustamante, Díaz Arias, et al., 2015: 238).

De esos años deriva también el Manual de Estilo de la Corporación RTVE (RTVE, 2007), que contempla modalidades de acceso para grupos sociales y políticos de especial representatividad y regula los tiempos de antena de los partidos políticos en función de su representación parlamentaria, sobre todo en período electoral. Además, plasma la obligatoriedad de dar cabida a todas las creencias religiosas e idiomas cooficiales reconocidos por el Estado, si bien no ofrece recomendaciones ni tasas sobre grupos vulnerables como migrantes, mayores o minorías étnicas, para los que RTVE delega a sus profesionales la función de administrarla en virtud de su criterio.

Los últimos años del gobierno popular (2011-2018) no revisaron los criterios para articular el servicio público o la participación ni tampoco el corto período de gobierno socialista en solitario (junio 2018-enero 2020) o en coalición con Podemos (desde enero de 2020). Durante el gobierno popular, los informes del Consejo de Informativos de RTVE denunciaron la «involución» en los niveles de pluralismo, servicio público o participación ciudadana. Su «regubernamentalización» incidió en la banalización de los contenidos, la reducción de fuentes y perspectivas, o el predominio del periodismo interpretativo sobre el descriptivo (Humanes y Fernández Alonso, 2015). Los últimos gobiernos del PSOE tampoco han contribuido a problematizar el servicio público en un período definido por la integración progresiva de equipos y sedes para ahorrar costes. La aplicación del dividendo digital tampoco cumplió las promesas de que la TDT incrementaría la diversidad cultural y, por el contrario, la orientación mercantilista de los repartos provocó una reducción considerable del número de propietarios, una hiperconcentración de la inversión publicitaria y una tendencia al infotainment (Montero, Díaz González y Quintas, 2015).

Tal vez la innovación más importante de los últimos años son las recomendaciones de la UE de una articulación más clara y concisa de los deberes de los medios públicos, en especial en el ámbito digital, además de recomendar adecuar viejos contenidos a nuevos formatos. En esta línea, RTVE ha explorado innovaciones digitales como el nuevo portal de Servicio de Medios Interactivos de RTVE (http://www.rtve.es) nacido en 2008. Otra iniciativa importante, más por su pretensión que por el impacto, fue la creación en 2018 de las editoras de igualdad6 cuya misión, según recoge el Observatorio de Igualdad de RTVE, es «garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en contenidos como en presencia activa en el servicio público de radio y de televisión», además de crear una Guía de Igualdad (RTVE, 2020).

Resumiendo, todas las leyes y disposiciones legales aprobadas durante el período democrático han aludido al concepto de servicio público y a los ideales de acceso o participación. Sin embargo, ninguna ha sido capaz de definirlos con exactitud y delimitar qué forma o contenido debe tener dicho servicio o en qué consiste la participación de las audiencias. El empleo de términos subjetivos y abstractos y la falta de unos parámetros específicos y objetivables -como los que ya rigen en modelos consolidados como la BBC (Azurmendi y Muñoz-Saldaña, 2016; Medina y Ojer, 2009)- han provocado un litigio permanente acerca de las distintas comprensiones que manejan las fuerzas políticas, los organismos gestores de RTVE, o la propia sociedad civil (Medina y Ojer, 2009; Fernández-Lara y Roel, 2014). A esto se suma que la legislación apela a la ciudadanía en un sentido abstracto; menciona a algunas minorías y grupos vulnerables, pero no a todos; y evita la mención a temáticas o enfoques en torno a los cuales se podría plasmar el ideal del servicio público7.

4. Marco metodológico

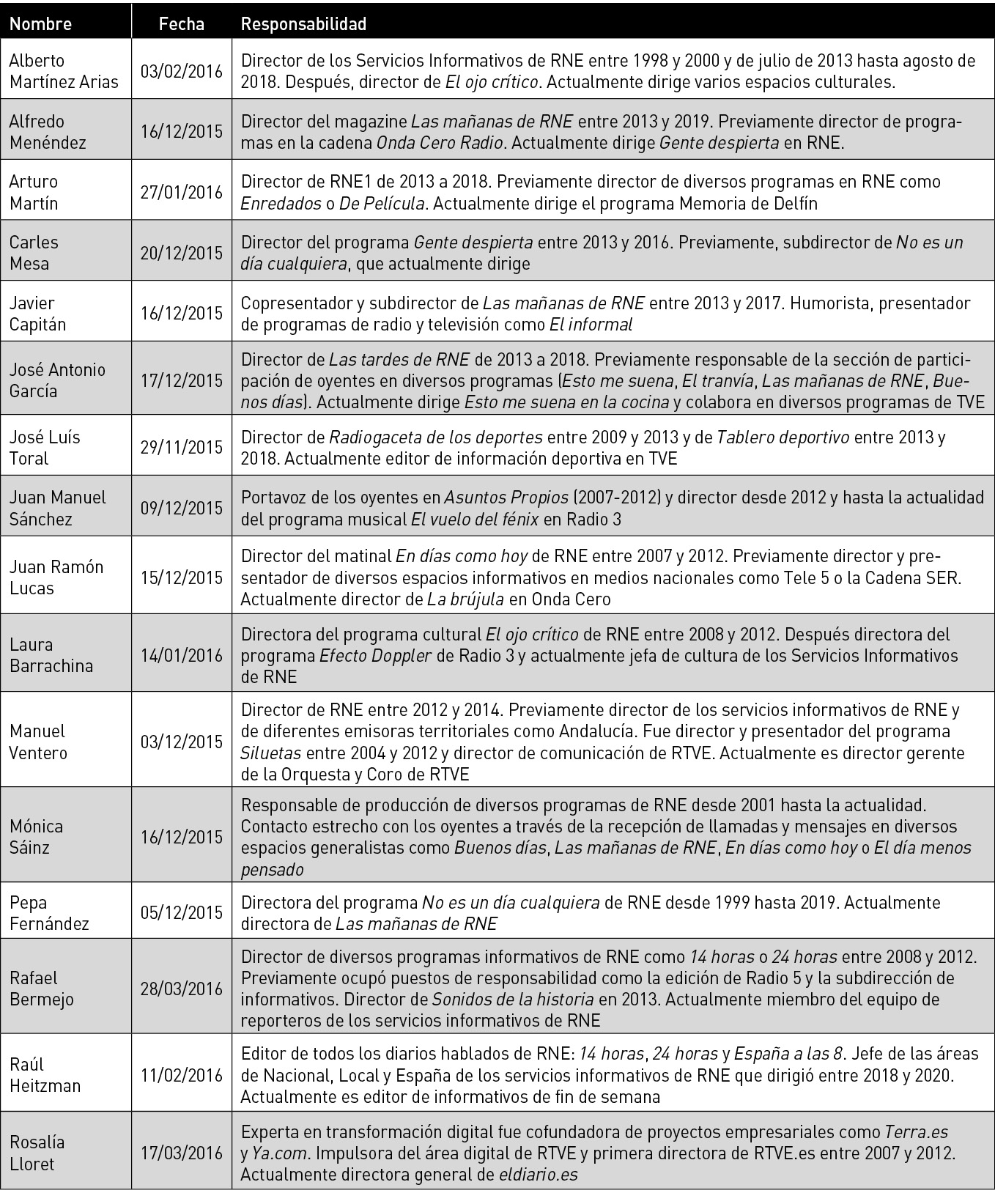

El presente trabajo evalúa el valor atribuido a la participación ciudadana por parte de los profesionales de RNE, empleando un modelo de entrevistas estructuradas a periodistas y directivos, que sólo varió en el caso de la responsable de la web de RTVE Rosalía Lloret. La muestra, de 16 periodistas (n=16), se seleccionó con un criterio de variación máxima con el objeto de averiguar si existen distintos niveles de discurso (Patton, 1990) según la responsabilidad -desde dirección de programas a gestión de web y redes sociales- o el espacio o programa en que se activa la intervención del oyente: informativos, tertulias, entrevistas, etc.8. La Tabla 1 recoge el nombre de los informantes y su responsabilidad en la fecha de las entrevistas y en los últimos años, lo que evidencia diferentes responsabilidades y roles relacionados con la participación del oyente. Todas fueron realizadas en persona excepto las de Bermejo y Heitzman (por email) y Mesa (telefónica).

Tabla 1. Relación de informantes entrevistados

Fuente: elaboración propia.

Las entrevistas, de aproximadamente 1 hora de duración, se realizaron entre noviembre de 2015 y marzo de 2016 y están vinculadas al desarrollo de una tesis doctoral (Martínez Martín, 2017) que analizó las transformaciones vividas en RNE durante una década (2004-2014) coincidente con la popularización de las redes sociales de mayor impacto en el acceso y conocimiento de las audiencias: Facebook (2004) y Twitter (2006) (Ribes, Monclús y Gutiérrez, 2015). Complementarias a un análisis de contenido de 1848 horas de programación, las entrevistas realizaron una «evaluación retrospectiva» (King y Roberts, 2015) de los discursos profesionales sobre participación, servicio público y TIC en un contexto coincidente con la legislatura de Rodríguez Zapatero (2004-2011) y el comienzo del mandato de Rajoy (desde diciembre de 2011), cuyos cambios regulatorios se analizaron antes. En la línea de trabajos recientes sobre la percepción ciudadana del servicio público (Lamuedra et al., 2020), nuestras entrevistas profundizaron en el discurso de los profesionales del medio en torno a 4 grandes dimensiones: (1) el conocimiento y los valores atribuidos a la participación radiofónica como valor de servicio público; (2) la gestión de la participación según programas, franjas horarias y temáticas; (3) la tipología de las participaciones y los participantes; (4) y los nuevos canales digitales: blogs, chats, webs y redes sociales. Las entrevistas se centraron en la dimensión discursiva o de «acceso» de la participación (Carpentier, 2012) y no plantearon cuestiones relativas a los cambios políticos acaecidos durante el período. No obstante, y como veremos, las alusiones al marco regulatorio apuntaron a que las reformas legislativas no habían explicitado ni modificado la relación entre radio y oyentes, a pesar de los vitales cambios introducidos por las TIC.

Más allá de las variables deductivas que guiaron la composición del cuestionario, las entrevistas se releyeron varias veces a fin de detectar continuidades, percepciones compartidas y discursos emergentes (Strauss y Corbin, 2016). El siguiente apartado analiza los consensos detectados y algún disenso significativo. Estos se ejemplifican con citas literales extraídas de las propias entrevistas.

5. Participación, servicio público y TIC. La percepción de los profesionales

Las últimas regulaciones han situado a RTVE en una encrucijada entre la obligación de atender a fórmulas de servicio público y una convivencia, en desigualdad de condiciones, con unos medios privados sostenidos con publicidad. En este sentido, los/as profesionales consideran que la participación del oyente es un elemento consustancial a la radio y no marcan tantas diferencias como cabría esperar entre emisoras públicas y privadas. No obstante, remarcan que a una radio de servicio público se le exigen: mayor diversidad que a una comercial, porque «en RNE estamos obligados a dar cabida y mostrar todo tipo de opiniones» (Carlos Mesa, 20/12/15); un cuidado extremo para no herir la sensibilidad de ninguna persona o colectivo (Mónica Sainz, 16/12/15); y dar prioridad a los valores democráticos y los derechos humanos (Rafael Bermejo, 28/3/16). Arturo Martín (27/1/16) asocia el servicio público al trabajo de cuidados, porque este implica «informar, pero también beneficiar a oyentes que no tienen recursos económicos o afectivos». También señala que la pública tiene mayor precaución a la hora de incorporar, revisar e incluso filtrar las opiniones de los oyentes, en especial en momentos de crisis y catástrofes en los que «no puedes abrir los teléfonos a discreción porque ahí se desinforma más que se informa» (Arturo Martín, 27/1/16). José Antonio García (17/12/15) relaciona el servicio público con el contrapeso que ejercen las públicas frente a las privadas y con la propia vocación de independencia de RTVE: a diferencia de estas empresas, «en los medios públicos los periodistas estamos acostumbrados a movernos y a capear con cambios de gobiernos y líneas editoriales diversas».

Al ser preguntados por su conocimiento de la regulación, los profesionales admiten no conocerla en profundidad y mencionan la carencia de cursos internos que capaciten sobre lo que significa el servicio público frente a los contenidos habituales de la oferta formativa del medio, muy centrada en cuestiones técnicas como locución, redes sociales, nuevos software, etc. Al afrontar la misión de servicio público, los periodistas dicen guiarse por el Manual de Estilo de la Corporación RTVE y, sobre todo, por sus propios criterios profesionales y deontológicos. Además, señalan que la Corporación carece de un manual específico que concrete cómo debe articularse la participación o cuáles los formatos más favorables, las cuotas de tiempo, o el espacio web que debería dedicarse a la inclusión de minorías y colectivos vulnerables. Manuel Ventero (3/12/15) reconoce que «las medidas, momentos e incluso los espacios y etapas en los que la radio pública se abre a la participación deberían de estar marcados por un mandato legal, porque en lo público estamos obligados a que la participación ciudadana esté asegurada».

Los periodistas remarcan que estos criterios sí se marcan en el caso de partidos políticos y, sobre todo, en campañas electorales9, lo que suele generar desencuentros con el propio criterio profesional. No obstante, admiten que no siempre incorporan la voz del oyente guiados por ideales de servicio público, sino más bien por necesidades concretas de producción: por los intereses particulares de cada espacio; o al calcular el tiempo que sobra en relación con los contenidos por emitir. Esta visión utilitaria se plasma, por ejemplo, en alusiones temporales frecuentes como las de «dar tiempo a los oyentes». Por su parte, José Luis Toral y Pepa Fernández encuentran bastantes paralelismos en emisoras públicas y privadas, dado que la participación en ambas depende, en último término, del tiempo disponible o sobrante. La diferencia es que, para la radio privada, «el tiempo es un bien escaso y la publicidad es sagrada» (Pepa Fernández, 15/12/15), además de ser un elemento que «ayuda a obtener ingresos a partir de concursos o espacios patrocinados» (José Luis Toral, 29/11/15). Otros entrevistados reconocen que la radio pública dispone de más tiempo para la participación desde que dejó de emitir publicidad, otro elemento diferenciador respecto a las privadas (Javier Capitán, 16/12/15).

Los profesionales afirman que hay programas más propensos a la misma como los géneros editoriales, en los que los oyentes suelen interactuar motivados por temas controvertidos o que le atañen muy directamente como el empleo, la salud, la educación o la seguridad (Manuel Ventero, 3/12/15): «La participación ha sido un elemento clásico de opinión, con un elemento de diversión y otro de confrontación entre opiniones diversas en torno a un mismo tema» (José Antonio García, 17/12/15). También reconocen que la participación suele activarse cuando el periodista interpela y que la audiencia se adapta a la forma y tiempo que este delimita. La ausencia de una normativa específica parece derivar en el hecho de que la participación en RNE sea bastante mimética en contenidos o programas a la de los medios privados. Y aunque en los públicos se piense más en las necesidades del oyente, este suele participar motivado por temas experienciales o que le afectan directamente: «el resorte de la participación se liga con lo cercano, con tu pueblo o tu profesión» (Juan Ramón Lucas, 15/12/15). Asimismo, las opiniones expresadas en antena tampoco suelen trascender de lo particular y en muchas ocasiones «se termina escuchando los mismos argumentos en los oyentes que en los opinadores» (Javier Capitán, 16/12/15).

Preguntados por los valores de servicio público que aporta la participación, la relacionan con la pluralidad y la diversidad de opiniones, porque la radio pública «no debe ser un monólogo ni hablar desde un púlpito» (Laura Barrachina, 14/1/16). También se emplea a modo de feedback para contrastar la calidad de lo emitido y subsanar errores. Asimismo, es una vía para plasmar la necesidad de la ciudadanía de contar historias que recogen sus demandas y anhelos. E incluso sirve como «fuente para redactar determinadas informaciones», como expresa Raúl Heitzmann (11/2/16). Otras funciones tienen que ver con el sentido de proximidad, comunidad y pertenencia y, ya en el plano formal, con la introducción de ritmo, naturalidad y espontaneidad. Algunos profesionales mencionan su potencial descentralizador en un país tan centralizado como España, dado que la amplia cobertura territorial de RNE permite que «se escuche la voz de poblaciones más pequeñas donde no llegan otras emisoras» (Javier Capitán, 16/12/15), lo que aporta «sentido de amplitud territorial» (Pepa Fernández, 5/12/15). La aparición del oyente es más importante en programas de opinión que en informativos y se da, sobre todo, en magazines (José Luis Toral, 29/11/15; Pepa Fernández, 5/12/15). No obstante, esta aparece a cualquier hora, aunque la noche sigue siendo su espacio estrella, cuando la radio cumple una función de acompañamiento «entre la gente que trabaja, está sola o incluso no puede dormir» (Juanma Sánchez, 9/12/15).

Algunos entrevistados son críticos con respecto a cierta retórica de la participación que no llega a plasmarse en la práctica: «Es curioso que cuando se presenta una nueva temporada a todos se les llena la boca diciendo que van a dar mucha más participación a los oyentes utilizándolo como un reclamo para quedar bien, aunque luego no lo hagan» (José Antonio, García, 17/12/15). Y aunque el perfil de la audiencia varía con cada programa, se reconoce que la de RNE se está quedando algo envejecida dado que comprende «muchas personas mayores, por encima de los 50 años y esto tiene un horizonte muy corto» (Alberto Martínez Arias, 3/2/16). Por otra parte, muchas personas creen que la radio es un escaparate para sus denuncias o anécdotas particulares, lo que se asocia a un sentido en exceso individualista de la participación. Sin embargo, Mónica Sáinz (16/12/15) considera que en una radio pública la gente puede y debe hablar de sus problemas, algo que se observa mucho en contextos de crisis y emergencia. Sea como fuere, los periodistas de RNE dicen practicar un periodismo profesional de tipo «representativo»; es decir, los programas no están desconectados de las necesidades de los oyentes, pero tampoco se conciben tomando como base exclusiva su participación. No obstante, algunos anhelan que la radio pública debería de estar más abierta a que los receptores sugieran temas o hagan denuncias autónomamente. Al respecto, Juan Ramón Lucas (15/12/2015) advierte: «Esta es una vía que no está suficientemente explotada […] No lo hacemos tal vez porque creemos que nos falta espacio o porque los temas que a veces se sugieren son demasiado locales o particulares».

Preguntados acerca de las transformaciones experimentadas durante la convergencia digital, se reconoce que desde principios de siglo XXI se han diversificado los formatos que canalizan la intervención de las audiencias, por lo que los tradicionales «receptores se han convertido en emisores de sus propios mensajes en un camino que ya no tiene vuelta atrás» (Rafael Bermejo, 28/3/2016). Los testimonios reconocen la rapidez que estas redes han introducido en el newsmaking a la hora de canalizar opiniones, seguir la actualidad más inmediata o facilitar un contacto directo y fidelización de las audiencias. También destacan su «frescura y dinamismo» (Arturo Martín, 17/6/16), o su potencial para conectar con la gente joven, «que es el tipo de audiencia que hoy más necesita la radio» (José Luis Toral, 29/11/15). Muchas personas dicen conocer la radio a través de las redes, si no se animan a participar en ellas con más facilidad que «levantando el teléfono» (Arturo Martín, 17/6/16). Asimismo, se alude a la brecha digital de las personas mayores, para las que deben contemplarse todas las vías posibles, no solo redes sociales sino también formatos tradicionales como llamadas telefónicas e el correo postal, que ofrecen una intervención más emocional que la filtrada a través de las redes. En esta línea, WhatsApp parece ser la red social más directa y adaptada a lógica telefónica, también para personas mayores, dado que implanta notas radiofónicas que aportan ritmo e «incorporan una pluralidad de tonos, registros y voces» (José Luis Toral, 27/11/15). A su vez, y aunque se incorporó después de Twitter y Facebook, algunos periodistas lo valoran por cumplir unas funciones similares a las del contestador automático: «Cambian los soportes, todo se acelera, pero la esencia de la participación se mantiene» (Mónica Sáinz, 16/12/15).

De las entrevistas se deduce una gran preocupación por verificar los hechos y someter a un estricto filtro a cualquier testimonio ciudadano que proceda de las redes. De hecho, el caos se considera la principal desventaja porque en Internet «todo el mundo opina y lo hace muy rápido, sin reflexionar, generando mucho ruido, confusión e incluso insultos» (José Antonio García, 17/12/15). Además de amenazas y discurso de odio, Sáinz (16/12/15) encuentra «opiniones que luego cambian a medida que la gente reflexiona sobre el tema». Otro inconveniente es una vigorización del sentido individualista y anecdótico de la participación, dado que en las redes los temas más nimios o triviales son los que suscitan más respuesta: «Recuerdo que en Asuntos propios, la gente hablaba de política, de economía o del paro, pero luego colgábamos en Internet una foto del sueco, un colaborador del programa, y había más comentarios o ‘me gustas’ que sobre cualquier otra cosa» (Juanma Sánchez, 9/12/15). No obstante, en el uso de las redes se observan algunas diferencias con respecto a los medios privados, que están más preocupados por la lógica de los likes y los followers y por «un uso mercantilista al que los periodistas dedican mucho tiempo» (Alberto Martínez Arias, 3/2/16). Para los profesionales de RNE, las redes ayudan a conocer mejor a las audiencias, en especial frente a las imprecisiones detectadas en estudios como los del EGM. No obstante, y aunque la Corporación no lo impone, algunos/as reconocen sentirse muy presionados para crear perfiles en redes como Facebook o Twitter.

Mención especial requiere el nacimiento Rtve.es en mayo de 2008 para cubrir las demandas de un sector de la audiencia que accede a la radiotelevisión tomando Internet como soporte. Este portal introdujo tres elementos diferenciadores con respecto a la anterior web corporativa: (1) la información propia de una web de noticias; (2) contenidos a la carta procedentes del archivo documental y sonoro de la Corporación; (3) y nuevos soportes como blogs, foros y chats concebidos para «aumentar la interacción y la capacidad de conversar con su público». Nombrada en 2007 Directora de Medios Interactivos de la Corporación para hacerse cargo de la transformación digital de RTVE, Rosalía Lloret destaca que la nueva estructura de la web se marcó como objetivo familiarizar a los profesionales, procedentes en su mayoría de los medios tradicionales, con el uso de herramientas innovadoras para fomentar el contacto con la audiencia, primero a través de blogs y después con cuentas oficiales en Facebook y Twitter, más visibles y de sencillo manejo. Se trató de un proceso «muy artesanal» en el que se invitó a «grandes locutores y a los rostros más conocidos de la televisión a que se abrieran perfiles». Los buenos resultados de unos animaron a otros y hoy cualquier publicación en redes aparece en la línea temporal a los seguidores de la web como un contenido destacado desde el que acceder al contenido de tweets y posts (Lloret, 17/3/2016). Por último, al ser preguntados por los cambios introducidos por las tecnologías durante el período 2004-2014, la mayoría reconoce que ha habido modificaciones en las cuestiones técnicas, pero pocas novedades en los contenidos, concepción u objetivos mismos de la participación ciudadana. De hecho, se admite que las nuevas formas de participación no han conseguido «eclipsar la riqueza de la llamada telefónica» (Javier Capitán, 16/12/15). A lo sumo, la complementan y añaden diversidad.

6. Conclusiones y recomendaciones

La sucesión de normativas emitidas durante el período democrático no ha llegado a aclarar el concepto de servicio público ni cómo se articula la participación en su seno. Esta falta de operacionalización se evidencia en el discurso de los profesionales de RNE, que califican la regulación de imprecisa o incluso admiten no conocerla. Los valores que atribuyen a estas nociones son también dispersos, si bien las asocian a valores -como pluralidad, proximidad, feedback, diálogo, cuidados o compromiso con la ciudadanía- que se acercan más a un ethos socialdemócrata (Lamuedra y O’Donnell, 2013), que a la lógica lucrativa de los medios privados. No obstante, se evidencia una visión «minimalista» relacionada con las propias intervenciones en antena o la conversación en redes sociales, todas ellas incentivadas por los propios programas. Asimismo, se alude con frecuencia al carácter de periodismo «profesional» (no ciudadano ni amateur) y «representativo» (o no participativo) practicado por los medios públicos, por lo que la participación no siempre se orienta por altos ideales democráticos, sino también por las propias necesidades de producción. Tampoco la regulación establece tasas, momentos o formatos en los que activar la intervención de minorías y grupos vulnerables, por lo que los periodistas dicen guiarse por sus criterios éticos y profesionales. Pese a que la participación parece influir en la calidad de las organizaciones mediáticas, también se aprecia cierta retórica en torno a la misma. Por último, y en relación con las TIC, se observa una alusión constante a cómo han amplificado los canales de interacción y el propio conocimiento del oyente, si bien no han sido capaces de renovar los contenidos u objetivos mismos de esta dimensión.

Al respecto, consideramos urgente una aclaración de los términos en que debe darse la participación en textos como el Estatuto de RTVE, el Manual de Estilo de la Corporación o en los estándares de organismos independientes para la medición de este principio fundamental de servicio público. Asimismo, es necesario repensar qué potencialidades ofrecen las redes sociales y otras herramientas tecnológicas para innovar, mejorar y aumentar la calidad de la participación. La incorporación de nuevas técnicas tampoco puede olvidar la inclusión de soportes más clásicos –como teléfono o correo postal-, que son vitales para un target amplio de personas mayores. También sería interesante valorar cómo emplear el tiempo antes dedicado a la publicidad, así como explorar las potencialidades de la web para elaborar contenidos coparticipados o incluso elaborados por colectivos y organizaciones, y no solo por individuos a título particular. Estos profundizarían en una visión más «maximalista» de la participación, dado que el tiempo adicional creado por la ausencia de publicidad se utiliza en exceso para prolongar secciones, aumentar la duración de las entrevistas, o incluso para la autopromoción. Por último, las participaciones en una radio pública deben enriquecer el discurso profesional y cuidar la calidad en forma y contenido, en especial para no resultar una mera réplica de las privadas y aproximarse algo más al ideal que se experimenta en medios comunitarios o educativos, con los que este sector debe aumentar sus vías de colaboración.

Referencias

Azurmendi, Ana y Muñoz-Saldaña, Mercedes (2016). Participación del público en televisiones públicas autonómicas: una propuesta a partir de la reforma 2016 de la BBC. En: El Profesional de la Información (EPI), vol.25, nº5. Barcelona: EPI, 803-813. doi: https://doi.org/10.3145/epi.2016.sep.11

Barnett, Steven y Curry, Andrew (1994). The battle for the BBC: a British broadcasting conspiracy? Londres: Aurum.

Beam, Randal A.; Brownlee, Bonnie J., Weaver, David H. y Di Cicco, Damon T. (2009). Journalism and public service in troubled times. En: Journalism Studies, vol.10, nº6. Londres: Taylor & Francis, 734-753. doi: https://doi.org/10.1080/14616700903274084

Beltrán, Luis Ramiro (2007). Adiós a Aristóteles: la comunicación ‘horizontal. En Walzer, Alejandra; García López, Marcial y Rodríguez Centeno, Juan Carlos (eds.). Comunicación alternativa, ciudadanía y cultura. Madrid: Edipo.

Benkler, Yochai (2015). La riqueza de las redes. Cómo la producción social transforma los mercados y la libertad. Barcelona: Icaria.

Bonini, Tiziano (2015). The Listener as Producer: the Rise of the Networked Listener. En Bonini Tiziano y Monclús, Belén (Eds.), Radio audiences and participation in the age of network society. Nueva York: Routledge.

Bonini, Tiziano y Monclús, Belén (Eds.) (2018). Radio audiences and participation in the age of network society. Nueva York: Routledge.

Bonini, Tiziano; Fesneau, Elvina; Gallego Pérez, J. Ignacio; Luthje, Corinna; Jedrzejewski, Stanislaw; Pedroia, Albino; Rohn, Ulrike; Sellas, Toni; Starkey, Guy y Stiernstedt, Fredrik. (2014). Radio formats and social media use in Europe–28 case studies of public service practice. En: Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, vol.12, nº1-2. Bristol: Intellect, 89-107.

Bustamante, Enrique (2013). Historia de la Radio y la Televisión en España. Una asignatura pendiente de la democracia. Barcelona: Gedisa.

Bustamante, Enrique (2015). El servicio público en España: Manual de las malas prácticas. En Marzal-Felici, Javier; Izquierdo-Castillo, Jessica y Casero-Ripollés, Andrés (coords.). La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. Bellaterra: UAB.

Bustamante, Enrique; Díaz Arias, Rafael; Soler Rojas, Pedro; Aguilar Gutiérrez, Manuel y Camacho Samper, Marcel (2015). Dictamen Teledetodos. Un nuevo modelo para un tiempo nuevo. España 2015: Diagnóstico del servicio público de radio, televisión y servicios interactivos. Propuestas para una ciudadanía democrática. Consultado el 24 de junio de 2021 en https://teledetodos.es/index.php/estudios/dictamen-2015

Bustamante, Enrique y Corredor, Patricia (2012). La segunda legislatura (2008-2011). Balance audiovisual del gobierno de Rodríguez Zapatero. En: Ámbitos, nº21. Sevilla: Universidad de Sevilla, 297-314. doi: http://dx.doi.org/10.12795/Ambitos.2012.i21.15

Carpentier, Nico (2011). Media and participation: A site of ideological-democratic struggle. Bristol: Intellect.

Carpentier, Nico (2012). The concept of participation. If they have access and interact, do they really participate? En: Revista Fronteiras. Estudos midiáticos, vol.14, nº2. Sao Leopoldo: Unisinos, 164-177. doi: http://dx.doi.org/10.4013/fem.2012.142.10

Carpentier, Nico; Duarte Melo, Ana y Ribeiro, Fábio (2019). Rescuing participation: a critique on the dark participation concept. En: Comunicação e Sociedade, nº36. Braga: Universidade do Minho, 17-35. doi: https://doi.org/10.17231/comsoc.36(2019).2341

Cebrián, Manuel (1995). Información radiofónica. Mediación técnica, tratamiento y programación. Madrid: Síntesis.

Cullinane, Mark (2020). Shock to the system? Journalism in Irish public service media after the crash. En: Irish Journal of Sociology, vol.28, nº2. Londres: Sage, 116-142. doi: https://doi.org/10.1177%2F0791603520922945

Díaz Arias, Rafael (2012). Contenido jurídico del servicio público de la radiotelevisión en España. Las obligaciones de los operadores públicos y privados. Madrid: Icono 14. Consultado el 24 de junio de 2021 en https://cutt.ly/pv9xnDX

Díaz Bordenave, Juan (1994). Participative Communication as a Part of Building the Participative Society. En White, Shirley A.; Ascroft, Peter y Nair, K. Sadanandan (Eds.). Participatory communication. Working for change and development. Nueva Delhi: Sage.

Dragomir, Marius (2021). Citizen participation in public service media: What it really means. adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº21. Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 25-44. doi: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2021.21.3

Fernández-Jara, Laura y Roel, Marta (2014). Propuesta de medición de parámetros de servicio público en los contenidos televisivos. En: Ámbitos, nº26. Sevilla: Universidad de Sevilla, doi: http://dx.doi.org/10.12795/Ambitos.2014.i26.21

Franquet, Rosa; Ribes, Xavier; Fernández Quijada, David y Soto, María Teresa (2009). Servicio público e interactividad en la TDT. La política del “laissez faire, laissez passer”. En: Sphera Publica, nº9. Murcia: UCAM, 191-205.

Franquet, Rosa; Villa, Mª Isabel y Bergillos, Ignacio (2011). Audience participation in online news websites: a comparative analysis. En: Observatorio (OBS*), vol.5, nº3, 223-242. doi: https://doi.org/10.15847/obsOBS532011464

García-Santamaría, J. Vicente y Pérez-Serrano, Mª José (2020). Grupos de comunicación en España: madurez y profundas transformaciones en un final de ciclo. En: Palabra Clave, vol.23, nº4. Chía: Universidad de La Sabana. doi: https://doi.org/10.5294/pacla.2020.23.4.5

Jakubowicz, Karol (2010). PBS 3.0. Reinventing european PBS. En Iosefidis, Petros (Ed.). Reinventing public service communications. European broadcasters and beyond. Londres: Palgrave.

Jenkins, Henry (2010). Piratas de textos: Fans, cultura participativa y televisión. Barcelona: Paidós.

Humanes, María Luisa y Fernández Alonso, Isabel (2015). Pluralismo informativo y medios públicos. La involución de TVE en el contexto del cambio político (2012-2013). En: Revista Latina de Comunicación Social, nº70. La Laguna: Universidad de La Laguna, 270-287.

King, Hannah y Roberts, Brian (2015). Biographical research, longitudinal study and theorisation. En O’Neill, Maggie; Roberts, Brian y Sparkes, Andrew C. (Eds.), Advances in biographical methods: creative applications. Nueva York: Routledge.

Lamuedra, María, Mateos, Concha y Broullón-Lozano, Manuel A. (2020). The role of public service journalism and television in fostering public voice and the capacity to consent: An analysis of Spanish viewers’ discourses. En: Journalism, vol.21, nº11. Londres: Sage, 1798-1815. doi: https://doi.org/10.1177%2F1464884919847593

Lamuedra, María y O’Donnell, Hugh (2013). Community as context: EastEnders, public service and neoliberal ideology. En: European Journal of Cultural Studies, vol.16, nº1. Londres: Sage, 58-76. doi: https://doi.org/10.1177/1367549412457479

Lema-Blanco, Isabel; Rodríguez-Gómez, Eduardo y Barranquero-Carretero, Alejandro (2016). Jóvenes y tercer sector de medios en España: Formación en comunicación y cambio social. En: Comunicar, nº48. Huelva: Grupo Comunicar, 91-99. doi: https://doi.org/10.3916/C48-2016-09

Lestón-Huerta, Tania, Goyanes, Manuel, y Mazza, Barbara (2021). ¿Qué hemos aprendido sobre la radiodifusión de servicio público en el mundo? Una revisión sistemática de la literatura y sugerencias para investigaciones futuras. En: Revista Latina de Comunicación Social, nº79. La Laguna: Universidad de La Laguna, 65-88.

Martínez-Costa, Mª Pilar y Herrera, Susana (2007). La participación de los oyentes en la programación de la radio española. Estudio del caso de RNE Radio 1. En: Comunicación y Sociedad, vol.20, nº1. , 29-49.

Martínez Martín, Manuel (2017). Evolución de la participación de los oyentes en la programación de radio. El caso de Radio Nacional España. 2004-2014. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.

Martín Pena, Daniel y Ortiz Sobrino, Miguel Ángel (Eds.) (2014). Las radios universitarias en América y Europa. Madrid: Fragua.

Marzal-Felici, Javier y Casero-Ripollés, Andrés (2021). Editorial. Medios de comunicación públicos y participación ciudadana. adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº21. Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 11-18. doi: https://doi.org/10.6035/2174-0992.2021.21.1

Medina, Mercedes y Ojer, Teresa (2009). Valoración del servicio público de televisión. Comparación entre la BBC y TVE. En: Revista Latina de Comunicación Social, nº64. La Laguna: Universidad de La Laguna, 275-299.

Medina-Nieto, Margarita y Labio-Bernal, Aurora (2019). Concentración en productoras televisivas y capital internacional en la televisión privada española: Antena 3 y TeleCinco. En: Revista Latina de Comunicación Social, nº74. La Laguna: Universidad de La Laguna, 857-872.

Montero, Mª Dolores; Díaz González, Mª Jesús y Quintas, Natalia (2015). El pluralismo en la televisión digital terrestre en España (2010-2013). En: Estudios sobre el mensaje periodístico, nº21. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 209-229. doi: https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2015.v21.50676

Palacio, Manuel (2001). Historia de la televisión en España. Barcelona: Gedisa.

Ribes, Xavier, Monclús, Belén y Gutiérrez, Maria (2015). Del oyente al radio prosumer: gestión de la participación de la audiencia en la radio del siglo XXI. En: Trípodos, nº36. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 55-74.

RTVE (2007). Manual de estilo de la Corporación RTVE. RTVE. Consultado el 24 de junio de 2021 en http://manualdeestilo.rtve.es

RTVE (2020). Guía de Igualdad. Corporación RTVE. Consultado el 24 de junio de 2021 en http://extra.rtve.es/ugt/2020_guiaigualdadrtve.pdf

Standaert, Olivire; Hanitzsch, Thomas y Dedonder, Jonathan (2019). In their own words: A normative-empirical approach to journalistic roles around the world. En: Journalism, vol.22, nº4. Londres: Sage, 919-936. doi: https://doi.org/10.1177%2F1464884919853183

Strauss, Anselm y Corbin, Juliet (2016). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Antioquia: Universidad de Antioquia.

Thornborrow, Joanna (2015). The Discourse of Public Participation Media: From talk show to Twitter. Londres: Routledge.

Tolson, Andrew (2006). Media talk: Spoken discourse on radio and TV. Edinburgh: Edinburgh University Press.

UNESCO (1977). Access, participation and self-management. París: UNESCO.

Zallo, Ramón (2012). La política de Comunicación Audiovisual del gobierno socialista (2004-2009): un giro neoliberal. En: Revista Latina de Comunicación Social, nº65. La Laguna: Universidad de La Laguna, 14-29. doi; https://doi.org/10.4185/RLCS-65-2010-880-014-029

1 Los autores desean expresar su agradecimiento a los profesionales que prestaron su tiempo para las entrevistas y a los propios revisores/as del artículo, que enriquecieron con sus comentarios la versión final del artículo. El presente trabajo se enmarca en las líneas de investigación de la Red RICCAP (www.riccap.org) y del proyecto I+D titulado “Sostenibilidad del Tercer Sector de la Comunicación. Diseño y aplicación de indicadores” (PID2020-113011RB-I00), dirigido por Alejandro Barranquero y José Candón Mena, y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del Programa Estatal I+D+i orientado a Retos de la Sociedad 2020.

2 Siguiendo el modelo de EE.UU., en muchos países europeos los consorcios de medios privados se hacen con los derechos de transmisión de eventos de alta demanda como competiciones deportivas o estrenos de cine. La limitación presupuestaria de los medios públicos y su enfoque hacia otro tipo de contenidos, p. ej. culturales o educativos, condicionan su posibilidad de llegar a una mayor audiencia.

3 Denominación popular del grupo de expertos elegido por Rodríguez Zapatero para asesorar al Ejecutivo y del que derivó el Informe para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad Pública, que se presentó en febrero de 2005 y que influyó en leyes y normativas hasta llegar a la LGCA de 2010. En este documento se urgía a una reforma profunda para aclarar el modelo de servicio público de calidad y se invitaba a garantizar la universalidad de contenidos y destinatarios; promover el acceso a la sociedad de la información; informar con pluralismo y veracidad; o estimular la participación democrática.

4 Organizaciones como FeSP, PDLI o Teledetodos denunciaron que el acuerdo se realizó al margen del concurso de méritos establecido y no respondió a criterios de independencia ni a recomendaciones internacionales: https://teledetodos.es/images/MANIFIESTO_20200928.pdf. Anteriormente, el concurso se vio obstaculizado varias veces por el cruce de recursos entre diferentes partidos políticos. Finalmente, la Corporación mantuvo como administradora única y provisional de RTVE a Rosa María Mateo del 4/2018 al 2/2021.

5 Como promover el pluralismo y el respeto a las minorías; la dignidad humana y, en especial, los derechos de los menores, la igualdad de género o la discriminación por motivos de raza, ideología, religión y cualquier otra circunstancia personal o social; impulsar la diversidad cultural y lingüística; y ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética.

6 . Los puestos, designados por el Consejo de Administración, fueron ocupados en primera instancia por Alicia Gómez Montano y Paloma Zamorano para las áreas de televisión y radio respectivamente.

7 . Nos referimos a algunos apartados de la Ley 4/1980 (Estatuto de la Radio y la Televisión), la Ley 31/1987 (LOT) y la Ley 17/2006 (de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal)

8 Para ellos nos guiamos por una clasificación propia de géneros radiofónicos basada en estudios de referencia (ej. Cebrián, 1995) que incluyó: informativos generalistas; informativos temáticos –que incluye programas veteranos de RNE como El ojo crítico o la Radiogaceta de los deportes-; entrevistas; reportajes; tertulias y magazines; transmisiones deportivas; transmisiones de eventos especiales; y concursos

9 Se refieren también a la tasación de tiempo para la cobertura de cada partido en función de lo dictaminado por la Junta Electoral Central en la sección 6ª de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.