recibido: 14.10.2020 / aceptado: 22.12.2020

La verificación de datos en Europa. Análisis de

5 iniciativas europeas: Maldita.es, Newtral, Pagella Politica, Les Décodeurs y BBC Reality Check

Data verification in Europe. Analysis of 5 European initiatives: Maldita.es, Newtral, Pagella Politica, Les Décodeurs and BBC Reality Check

Gloria García Vivero

Universidad de Santiago de Compostela

Xosé López García

Universidad de Santiago de Compostela

Referencia de este artículo

García Vivero, Gloria y López García, Xosé (2021). La verificación de datos en Europa. Análisis de 5 iniciativas europeas: Maldita.es, Newtral, Pagella Politica, Les Décodeurs y BBC Reality Check. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº21, 235-264. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2021.21.12

Palabras clave

Verificación; fact-checking; fact-checkers; desinformación; posverdad; noticias falsas; Coronavirus.

Keywords

Verification; fact-checking; fact-checkers; disinformation; post-truth; false news; Coronavirus.

Resumen

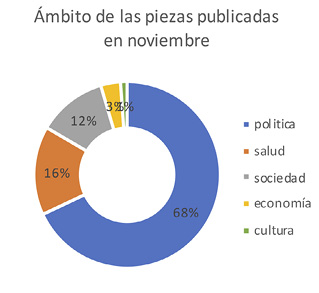

El presente texto pretende realizar una fotografía de cuál es la situación actual de la verificación en Europa mediante el estudio de varios fact-checkers europeos. Con el estallido de la pandemia del coronavirus, también se ha estudiado como ha afectado esta a la labor de los verificadores. Para ello se procede a realizar un análisis de contenido de las informaciones que publican, intentando encontrar semejanzas entre las iniciativas y buscando comprender la naturaleza y características de la desinformación con la que trabajan. Además, entrevistas con profesionales de los verificadores y con especialistas en fact-checking permitirán comprender sus rutinas, metodologías, y sus estructuras empresariales, intentando de nuevo establecer convergencias en el escenario europeo. También se intentará ver como ha repercutido la crisis de desinformación causada por el coronavirus en estos medios. Al final encontramos una actividad constante y similitudes en los contenidos y metodologías. Las redes sociales (58% de los contenidos) y la política (68% de piezas) como principales vías y temáticas para la desinformación en Europa. El fact-checking como una salida factible para los periodistas, aunque no reporta grandes beneficios para las empresas. Por último, la crisis sanitaria del coronavirus ha supuesto un aumento del trabajo de estas iniciativas (en la mayoría de los casos un aumento del doble de piezas publicadas).

Abstract

This text aims to take a picture of the current situation of verification in Europe by studying several European fact-checkers. With the outbreak of the coronavirus pandemic, it has also been studied how it has affected the work of verifiers. To do this, a content analysis of the information they publish is carried out, trying to find similarities between the initiatives and seeking to understand the nature and characteristics of the misinformation with which they work. In addition, interviews with professional verifiers and fact-checking specialists will allow us to understand their routines, methodologies, and business structures, trying again to establish convergences in the European scenario. An attempt will also be made to see how the disinformation crisis caused by the coronavirus has affected these media. In the end we find constant activity and similarities in the contents and methodologies. Social networks (58% of content) and politics (68% of pieces) as the main routes and themes for disinformation in Europe. Fact-checking as a feasible outlet for journalists, although it does not bring great benefits for companies. Finally, the coronavirus health crisis has led to an increase in the work of these initiatives (In most cases it has meant a double increase in published pieces).

Autores

Gloria García Vivero [gloria.garcia.vivero@rai.usc.es] es graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (Facultad de Ciencias de la Comunicación) en el año 2020 y co-autora de este trabajo, derivado de la investigación realizada en el marco de su trabajo de fin de grado realizado en el presente año.

Xosé López García [xose.lópez.garcia@usc.es] es catedrático de Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. Coordinador del grupo de investigación Novos Medios, que centra su trabajo en el impacto de la tecnología en la reinvención del periodismo.

1. Introducción

En 2017 el término fake news fue elegido por los diccionarios de Oxford y Collins como la palabra del año. El Cambridge Dictionary define el término como «aquellas historias falsas que parecen ser noticias, difundidas a través de internet u otros medios, creadas normalmente para influir políticamente o como broma». El concepto, en gran parte desconocido hasta 2016, estalló en los medios de comunicación y en el discurso público de los últimos años (Lewandowsky, Ecker y Cook, 2017, p. 3). El fenómeno se propagó como la pólvora a partir del año 2016, cuando Donald Trump utilizó por primera vez el concepto fake new para hablar de una información vertida por los medios sobre él que era negativa. En 2020 la crisis sanitaria del coronavirus hizo que aumentase todavía más la sensibilidad social sobre este fenómeno. A la vez que la COVID-19 se expandía, noticias falsas o bulos relacionados con ella se dispersaron con gran velocidad por las redes sociales e incluso por medios de comunicación (Reuters Institute, 2020). Meses antes fenómenos como el Brexit en Inglaterra o las elecciones del 10 de noviembre en España también fueron escenarios perfectos para que se generase gran cantidad de información engañosa.

Este tipo de contenidos supone amplios riesgos para el sistema político, la toma de decisiones y puede atacar el imaginario de la sociedad. Además, desde el punto de vista del ejercicio profesional, su difusión supone una grave falta a la ética periodística. El fenómeno está estrechamente interconectado con dos circunstancias que no pueden pasarse por alto: la disminución progresiva de la calidad de la conversación pública y la explosión de Internet como un lugar de producción democratizada e intercambio de conocimiento (Alonso González, 2019) (hay que tener en cuenta que los procesos de deliberación también entrañan y agudizan, a veces, contradicciones).

Como consecuencia ha aparecido en la última década el fact-checking, como un conjunto de actividades que se centran en analizar, contrastar y verificar informaciones que presenten una veracidad dudosa. El fact-checking se ha convertido en los últimos años en una de las tareas periodísticas que más importancia está ganando (Vázquez-Herrero, Vizoso y López-García, 2019). En Estados Unidos ya lleva extendiéndose desde principios del siglo XXI, con una situación empresarial y unos riesgos creados por los discursos políticos que han facilitado su aparición (Maiestrello, 2013). Sin embargo, en Europa este crecimiento se está viendo acelerado en lo últimos años con el nacimiento de gran cantidad de iniciativas y un trabajo cada vez más constante de las mismas. Por ello, en esta investigación buscaremos centrarnos en la actividad de varios fact-checkers europeos para intentar realizar una fotografía de cuál es la situación actual de la verificación de datos en el continente.

2. Estado de la cuestión

El periodismo se ha configurado sobre la constatación de la verificación de la información mediante diferentes procedimientos. Desde la consolidación del periodismo moderno, su esencia ha sido la disciplina de la verificación (Kovach y Rosenstiel, 2014), que permanece en la actualidad, en la sociedad red que caracteriza y define el ecosistema comunicativo de la sociedad red, como uno de esos nuevos elementos a los que el periodismo debe ser fiel. La profesionalización del periodismo alimentó la cristalización de unas normas, con la objetividad como una práctica legítima, (Schudson, 2001) que le han acompañado en la era industrial y en la transición al escenario digital. En esos principios, además de la adhesión a los principios éticos universales de la profesión, destaca la fiabilidad, la imparcialidad y la veracidad de la información, aunque su importancia aparece matizada por culturas y países (Hanitzsch, et al., 2010).

Periodistas y ciudadanos comparten las piedras angulares sobre las que se define el periodismo, entre las que está la verificación (Karlsson y Clerwall, 2018), pero en el desempeño de la práctica profesional se producen malas prácticas que contribuyen a la desconfianza sobre algunas noticas (Coleman, Morrison, Anthony, 2012). Muchas de esas malas prácticas se deben al empleo de las técnicas de verificación como un ritual estratégico (Shapiro, Brin, et al., 2013), lo que provoca la elaboración de piezas de baja calidad. El resultado ha sido la pérdida de credibilidad de algunos contenidos informativos de los medios de comunicación, cuestión muy presente en los debates que periódicamente distintos actores políticos y sociales promueven sobre la calidad de los medios. Los propios periodistas españoles han admitido esa pérdida de calidad de sus productos (Gómez-Mompart; Gutiérrez-Lozano y Palu-Sampaio, 2015) en el tercer milenio, en el contexto de convivencia de medios matriciales y nativos digitales.

El problema se agravó cuando, tras la consolidación de las grandes plataformas de comunicación social, se multiplicó el ruido y la desinformación en la red. La situación desembocó en una preocupación generalizada sobre cómo la información errónea de las redes sociales daña las redes sociales y las instituciones democráticas, lo que tuvo como respuesta acciones de las redes sociales para limitar la propagación de contenido falso (Allcott, Gentzkow y Yu, 2019). Los medios percibieron este escenario que alimentaban las redes sociales, en un contexto político muy polarizado en buena parte de los países, como un nuevo desafío para la credibilidad del periodismo y como un problema social (Tandoc Jr., Jenkins y Craft, 2018).

A medida que la desinformación creaba un escenario comunicativo más complejo, que proyectaba alargadas sombras sobre muchos contenidos periodísticos, se arbitraron iniciativas que, de la mano de la tecnología, reforzaron los mecanismos de verificación y los algoritmos confiables (Molina, Sundar, et al., 2019). Cuando los medios aplicaban innovación tecnológica y comunicativa para mejorar la verificación y combatir la desinformación (Vázquez-Herrero, Vizoso y López-García, 2019), con plataformas de verificación de hechos en español consolidadas (Vizoso y Vázquez-Herrero, 2019), llegó la pandemia y la COVID-19 encontró un caldo de cultivo favorable para la difusión de bulos, al tiempo que se constató la eficacia de algunas medidas aplicadas para desmentirlos. A pesar de las medidas, las plataformas de verificación acreditadas en España detectaron, en el primer mes, más de casi trescientos, identificados en cuatro tipos —broma, exageración, descontextualización y engaño— y diseminados principalmente en redes sociales (Salaverría, Buslón, et al., 2020).

La alarma creada por la desinformación ha provocado la elaboración de una estrategia por parte de la Unión Europea para intentar su combate con la máxima eficacia posible. La lucha contra la desinformación se convirtió en un esfuerzo conjunto de todas las instituciones europeas. En 2015 la Comisión Europea dio los primeros pasos efectivos para la detección de campañas de desinformación y en el año 2018 presentó un Plan de Acción, que entró en vigor en el año 2019. Entre las iniciativas en el campo de la Comunicación destacó la propuesta a Facebook, Google y Twitter para proporcionar informes mensuales sobre acciones contra la desinformación en línea y la creación del European Digital Media Observatory, que inició sus actividades en junio del año 2020.

Con la llegada de la COVID-19 a Europa, y la instauración por varios países del estado de alarma, los bulos sobre la gestión de este y la propagación del virus proliferaron, sobre todo, mediante redes sociales. Según el Reuters Institute (2020), con motivo de la expansión del coronavirus el número de verificaciones de datos en inglés aumentó más del 900% de enero a marzo. Teniendo en cuenta que estos no pueden verificar absolutamente todo el contenido del que se duda su veracidad, el volumen total de la información errónea sobre el coronavirus crecería aún más rápido. Debido a ello durante la pandemia medios locales o especializados que antes no realizaban verificación de datos se sumaron a la práctica, organismos como la FAPE instaron a tratar la información de manera rigurosa y veraz, y las redes sociales implementaron medidas y acuerdos con fact-checkers para intentar frenar la crisis de informaciones engañosas o falsas (FAPE, 2020).

3. Metodología

3.1. Objetivos e hipótesis

Paralelamente con la intención de otorgar una visión global del objeto de estudio y centrada en poder discernir el panorama de la verificación de datos en Europa, se han establecido una serie de objetivos específicos. Giran en torno a conocer cuáles son los métodos, rutinas y perfiles que utilizan los verificadores europeos en 2020, cómo y donde se origina la desinformación, así como cuál es su realidad como negocio empresarial y práctica profesional. Además, se intentará tener presente las respuestas que estos medios hacia el bombardeo desinformativo generado durante la crisis de la COVID-19. El resultado es la siguiente lista de objetivos específicos:

- Ver si la actividad de los verificadores de datos en Europa es elevada y regular.

- Aglutinar semejanzas entre las iniciativas europeos de verificación de datos.

- Comprobar qué áreas temáticas generan más contenidos engañosos que los verificadores contrastan y por qué vías se propagan estos o cuál es su origen.

- Comprobar si es una salida factible para los periodistas hoy en día y si genera beneficios para las empresas que se dedican a ello.

- Ver qué tipo de iniciativas se pusieron en marcha para paliar el caos informativo provocado por la pandemia de la COVID-19.

A través de siete preguntas de investigación, el estudio presenta cuatro hipótesis sobre la verificación de datos en Europa. Tanto hipótesis como preguntas giran entorno a tres puntos principales: el estado de la práctica de verificación de datos en Europa y qué puntos en común existen, el origen de la desinformación y sus áreas temáticas en el marco europeo; así como conocer su realidad como negocio empresarial y práctica profesional.

H1. Existe una actividad continuada de verificación de datos en Europa y es una práctica con tendencias similares.

P1. ¿Qué número de piezas publican los verificadores de media al día?

P2. ¿Hay puntos en común entre las iniciativas europeas de verificación?

H2. Los contenidos de política son los que más comúnmente se verifican y las redes sociales son la principal vía de propagación de la desinformación en Europa.

P3. ¿Qué temáticas generan más piezas que luego son chequeadas por los verificadores?

P4. ¿Cuál es el origen o por qué vía se propaga desinformación que los verificadores contrastan?

H3. Es una salida factible para los periodistas y genera beneficios.

P5. ¿Es una salida factible para los periodistas europeos hoy en día?

P6. ¿Es una actividad que genera amplios beneficios en las empresas dedicadas a la verificación de datos en Europa?

H4. La crisis sanitaria del coronavirus aumentó la labor de los verificadores.

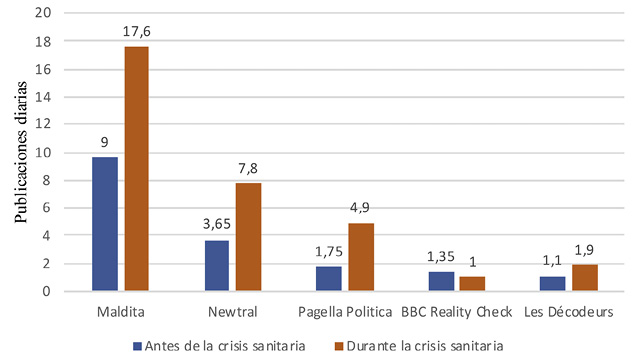

P7. ¿Cuántas piezas publicaban los verificadores de media antes y después del estallido de la crisis sanitaria del COVID-19?

3.2 Metodología utilizada

Para el presente estudio se seleccionarán y estudiarán los casos de Maldita.es, Newtral, BBC Reality Check, Les Décodeurs y Pagella Politica. Se tratará de definir sus características, desde el punto de vista de sus contenidos, las rutinas de sus periodistas y sus estructuras empresariales, intentando establecer así convergencias y rasgos de diferenciación. Como objetivos secundarios, también se buscará distinguir las características y naturaleza de la desinformación que estos verificadores cubren, y comprobar su rentabilidad como negocio y como salida profesional.

Para la confección del grueso de la investigación, la metodología que se aplicará es la que se denomina en ciencias sociales como mixta, es decir, que combina técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Primero se apostará por una exploración cuantitativa, mediante la aplicación de un análisis de contenido sobre las publicaciones de los verificadores de datos. Posteriormente se recurrirá a la metodología cualitativa mediante la elaboración de entrevistas a expertos del ámbito de la verificación y a profesionales que trabajan en estas iniciativas a analizar. Por último, se recurrirá a hacer un cuestionario entre la población para acabar de corroborar algunas de las conclusiones que se pudiesen extraer.

El análisis de contenido se realizará sobre la actividad de varias iniciativas que hay hoy en día en marcha en Europa para luchar contra el fenómeno de la desinformación. En concreto se analizarán las diferentes piezas publicadas por los verificadores Newtral, Maldita.es, BBC Reality Check, Pagella Politica y Les Décodeurs durante los primeros 10 días de los meses de noviembre y febrero. En conjunto un total de 346 piezas, que fueron todas ellas publicadas en los respectivos sitios webs de los verificadores.

Además de ver el número de piezas que publican, en los contenidos también se analizará: cuál es el origen o por que vía llegan al público las noticias falsas, qué métodos y fuentes utilizan las iniciativas para verificarlas, así como a qué área temática pertenecen los contenidos (todo ello según lo indicado por las propias publicaciones).

La metodología cualitativa también será importante, pues se solicitarán entrevistas a profesionales que forman parte de los fact-checkers propuestos para estudiar en la presente investigación.

- Tommaso Canetta: actual subdirector de Pagella Politica.

- Itziar Bernaola: actual directora de Newtral Educación.

- Carmen García Herrería: encargada de alfabetización mediática y estrategia educativa en Maldita.es.

Las entrevistas a miembros de los verificadores se harán estructuradas en tres ámbitos: empresarial, profesional y de contenido1. Debido a la falta de respuesta de los verificadores Les Décodeurs y BBC Reality Check, se complementarán con entrevistas a expertos2:

- Mark Stencel: codirector del Reporters’ Lab de la Universidad Duke, donde investiga sobre la proliferación del fact-checking. Se introdujo en este campo en el Washington Post durante las elecciones estadounidenses de 1992 y a partir de ahí siguió muy de cerca el fenómeno.

- Felix M. Simon: periodista e investigador do en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. Su investigación se centra, entre otros temas, en el futuro de la desinformación.

- Myriam Redondo: periodista y profesora especializada en comunicación digital. Autora del libro Verificación digital para periodistas: manual contra bulos y desinformación internacional.

- María José Ufarte Ruiz: doctora en Periodismo (2011) por la Universidad de Sevilla. Autora de estudios sobre verificación de datos como Fact checking: un nuevo desafío del periodismo.

- Pere Masip Masip: doctor en periodismo por la Universitat Ramon Llull (Barcelona). Dirige la investigación sobre desinformación: What’s up with news? Fighting misinformation on WhatsApp: users’ approach e imparte talleres sobre verificación.

Por último, se realizará un cuestionario a 410 personas enviado por correo electrónico tomando como muestra a población masculina (59,4%) y femenina (40,6%) de entre 18 y 50 años con las siguientes preguntas:

- ¿Has sido alguna vez víctima de las conocidas como fake news (información falsa)? Regularmente, en varias ocasiones, alguna vez, no.

- ¿Por qué vía te ha llegado información engañosa? Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, blogs o webs anónimas, medios tradicionales (prensa, radio, televisión), correo electrónico.

- Las fakes news a las que has estado expuesto en tu vida a cuál de las siguientes áreas pertenecían. Política, deportes, salud, economía, cultura, sucesos.

- ¿Has notado un aumento de noticias falsas con la llegada de la crisis sanitaria? Sí/No.

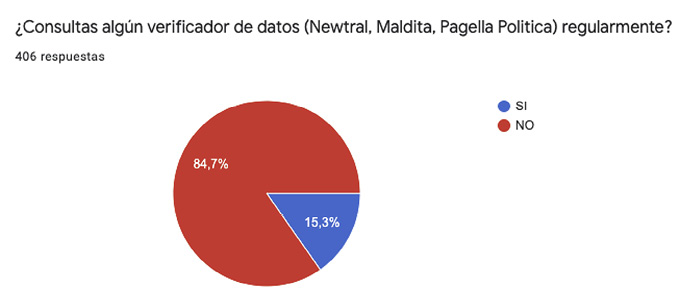

- ¿Consultas algún verificador de datos regularmente? Sí/No.

4. Resultados

4.1. Actividad en Europa de los verificadores de datos

Tras llevar a cabo el análisis de contenido de la muestra seleccionada en los dos períodos de tiempo determinados, los resultados en cuanto a actividad y publicaciones diarias de los verificadores fueron los siguientes:

Tabla 1. Número de piezas publicadas del día 1 al 10 de noviembre

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, el fact-checker que más piezas producen al día es Maldita.es, con una media de 9 piezas por día. En segundo lugar, encontramos la iniciativa Newtral, que publica de media casi 4 piezas diarias (3,65), seguida de la italiana Pagella Politica, con casi 2 piezas diarias (1,75). Con una menor actividad dentro de la muestra se encontrarían BBC Reality Check y Les Décodeurs con algo más de 1 pieza diaria de media (1,35 y 1,1 respectivamente). De todos modos, la producción de piezas es bastante irregular en todas las iniciativas, con disparidad de cifras dependiendo de la fecha (tablas 1 y 2).

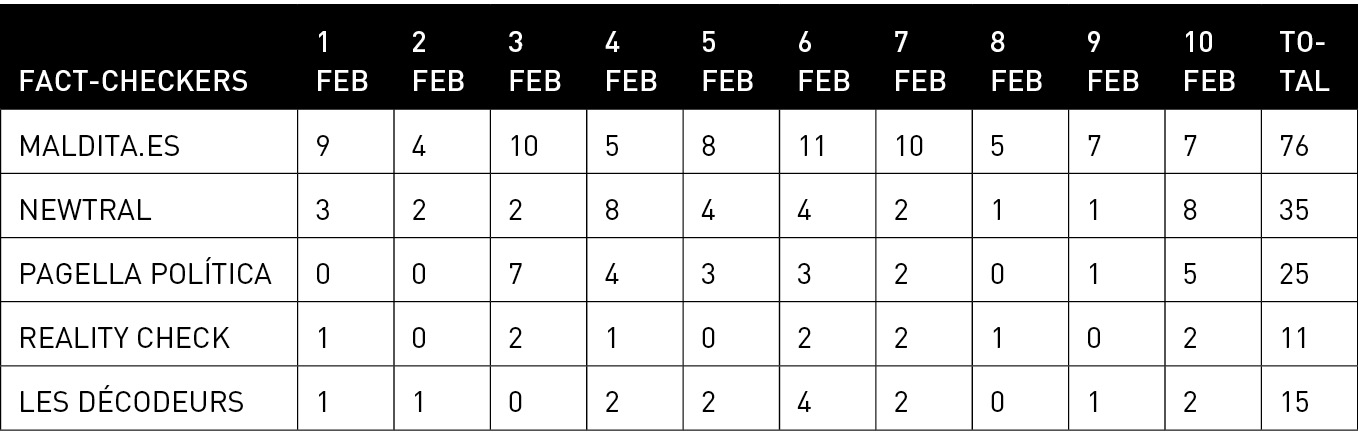

Tabla 2. Número de piezas publicadas del día 1 al 10 de febrero

Fuente: elaboración propia.

Tras este recuento, se puede observar que en cuanto a su actividad diaria se agudizan las diferencias en cuanto a la naturaleza de las iniciativas: aquellas independientes (Maldita.es, Newtral y Pagella Politica) publican más piezas y de manera más regular que aquellas que están integradas en otro medio de comunicación (BBC Reality Check y Les Décodeurs), cuyas publicaciones son irregulares y varían en cantidad según el día.

En todo caso, todas muestran una actividad relativamente alta si se compara con a producción promedio de verificadores como Politifact, con un promedio de 30/40 artículos por mes (Maiestrello, 2013). Además, aunque irregular, es una actividad continuada, pues ninguna iniciativa pasa más de dos días sin publicar una verificación.

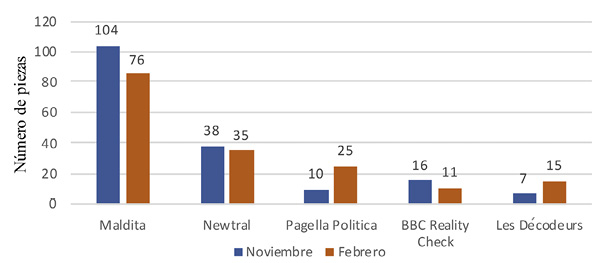

Gráfico 1. Piezas publicadas por los verificadores los 10 primeros

días de noviembre (2019) y febrero (2020).

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de contenido.

Los verificadores españoles son los que han tenido una mayor actividad en ambos periodos de tiempo (gráfico 1). Esto se podría explicar con el análisis del Digital News Report sobre en qué países preocupa más la desinformación. España alcanza un puesto muy alto, solamente precedido por Brasil y Portugal, mientras que el resto de los países cuyos verificadores se han analizado ocupan puestos más bajos (Vara, 2019).

Por lo tanto, en cuanto a su actividad, la verificación de datos en el marco europeo (si bien esta muestra de verificadores no es sinónimo de toda la realidad) es constante y con publicaciones diarias. Se cumple sobre todo en el caso de las iniciativas de naturaleza independiente que publican diariamente y una cantidad de piezas mayor que los dependientes.

4.2. Puntos en común y similitudes de los verificadores de datos europeos

Basándonos en el análisis de contenido y en las entrevistas a expertos, intentamos poner en común las semejanzas y diferencias entre los verificadores en los distintos ámbitos.

4.2.1. Contenidos y formatos

Respecto a los contenidos, Pagella Politica y Newtral se centran bastante en el análisis de declaraciones de políticos (en el caso de Pagella Politica el 70% de los contenidos analizados) y, de hecho, ambas presentan un apartado destinado solo a ello. Los otros tres proyectos también verifican contenidos de declaraciones políticas, pero en menor medida. En el caso de Maldita.es se centra más en los bulos e informaciones dudosas que circulan por redes (55% de los contenidos), y en el caso de BBC Reality Check y Les Décodeurs en desentrañar cuestiones polémicas o de difícil comprensión (44% y 27% de los contenidos de estas iniciativas analizados).

Aunque los contenidos se crean para diferentes soportes, es en el entorno digital donde las iniciativas de verificación encuentran mayor acomodo gracias a que combinan elementos de diversa naturaleza. Los formatos suelen ser variados incluyendo siempre texto e imágenes y en algunas ocasiones vídeos y podcasts. Suelen trabajar contenidos multiplataforma ya que Newtral, Maldita.es y Pagella Política venden sus contenidos a medios de distintas plataformas (radio, televisión y digitales) y BBC Reality Check forma parte de la BBC que tiene también las plataformas de radio, televisión y digital. De todas ellas las que más recurre al formato vídeo es BBC Reality Check. Maldita.es es la que utiliza con más frecuencia el audio con sus podcasts semanales.

4.2.2. Escalas de verificación

Todos los verificadores analizados utilizan el texto como elemento principal para calificar la veracidad de una información. Para que los usuarios puedan interpretar el resultado de manera inmediata, los profesionales también sintetizan el veredicto representándolos en una escala de evaluación. Esta no solo se divide en verdadera o falsa, sino que en ocasiones apuntan que la información no es cierta del todo o contiene una parte engañosa o descontextualizada. Es el ejemplo de Newtral, que al principio de sus informaciones añade cuatro diferentes veredictos (verdadero, verdad a medias, engañoso o falso) o de Pagella Politica que también utiliza una escala visual con variaciones cromáticas. Pagella, Politica, Newtral, Maldita.es y Les Décodeurs también utilizan las imágenes para transmitir el veredicto sobre determinados hechos o afirmaciones. Por ello, escriben en la imagen la palabra falso, fake/bulo o faux (respectivamente) para aclarar que no se trata de un hecho real o corroborado.

En la entrevista realizada a Ufarte Ruiz, refuerza la idea de que es un punto en común en el marco europeo: «casi todos los proyectos recurren a la explicación textual y a una escala terminológica y cromática para publicar las informaciones verificadas». Estudios sobre verificación de datos (Amazeen, Thorson, et al., 2018: 40) demuestran que el uso de escalas de verificación es más efectivo para conseguir una buena interpretación de los desmentidos que otros estilos más tradicionales.

4.2.3. Rutinas y prácticas

Pagella Politica, BBC Reality Check, y Les Décodeurs (sobre todo estas dos últimas) recurren con frecuencia al uso de periodismo explicativo (explanatory journalism) así como al slow journalism. Para ello elaboran piezas con un mayor análisis y profundidad de lo que caracterizan al periodismo de rápida actualización, recurriendo a largos textos donde exponen sus análisis de cifras, comparaciones de testimonios, gráficas, etc. Utilizando el periodismo explicativo constatan el por qué y para qué de los hechos, otorgándole al lector un contexto, e investigan y analizan el hecho de la noticia con profundidad, así como su trascendencia. En el caso de BBC Reality Check su uso es muy notable para explicar fenómenos como las futuras relaciones con Europa tras el Brexit.

Las iniciativas españolas Newtral y Maldita.es están más bien destinadas a realizar verificaciones puntuales de bulos e informaciones falsas, (con especial atención en los vídeos e imágenes falsas que circulan por las redes) o de declaraciones políticas. Con todo, en sus verificaciones también utilizan gran cantidad de fuentes y procesos de verificación exhaustivos. Ambas tienen un proceso en el que los contenidos deben superar varias fases antes de publicarse. Esto supone que el trabajo está supervisado y se aprueba por alguien más que el propio autor, permitiendo un menor margen de error.

En la mayoría de los casos también se busca presentar la información sobre temas complejos desglosada de forma clara y sencilla, por lo que el uso de la visualización de datos mediante gráficas e infografías es muy habitual. Sobre todo, en Les Décodeurs, que tienen secciones para ello (En un graphique y Datavisualisation). También hay iniciativas de reportajes multimedia donde hacen uso del hipertexto o la interactividad. Como ejemplo de Les Décodeurs, Coronavirus: à quoi sert le confinement? y de Newtral, Tres meses de historia del Coronavirus.

4.2.4. Fuentes y herramientas

Las fuentes para contrastar los contenidos son similares en las diferentes iniciativas recurriendo normalmente a: organismos públicos, administraciones y expertos o estudios sobre los temas. La transparencia en las fuentes utilizadas es otra máxima de los verificadores, utilizando hipervínculos (en los casos posibles) a los recursos para establecer la posibilidad de que cualquier persona ejecute la verificación. Esta opción es habitual en Pagella Politica, Maldita.es y Newtral (esta última incluso enumera las fuentes utilizadas al final de cada pieza). El recurso es menos habitual en BBC Reality Check y Les Décodeurs, aunque sí emplean algún hipervínculo con esta finalidad.

También es habitual en todos los verificadores el recurrir a varias fuentes (en general siempre más de 3) para realizar las verificaciones de las informaciones. Destaca el uso de herramientas de búsqueda inversiva en muchas de las iniciativas (sobre todo en Newtral o Maldita.es) como Google Image search, TinyEye, Yandex o Baidu, o INVID.

4.2.5. Interactividad y redes sociales

Otro rasgo común en las iniciativas es que buscan la participación de los lectores para chequear ciertas informaciones. Por ello en Newtral y Maldita.es habilitan un servicio de WhatsApp y Telegram, así como un correo electrónico al que escribir. En el caso BBC Reality Check, Les Décodeurs y Pagella Politica solo plantean la opción del correo.

Además, todos los verificadores analizados hacen uso de las redes sociales para difundir sus verificaciones o para recibir feedback. Las 5 iniciativas tienen cuenta de Twitter, Maldita.es, Newtral y Pagella Politica cuentan también con un canal de Telegram donde retrasmiten sus verificaciones diarias. Newtral tiene una Newsletter diaria y Maldita.es una semanal. Además, Maldita.es, Newtral y Pagella Política están activas en otras plataformas como Instagram o Facebook, donde también está presente Les Décodeurs.

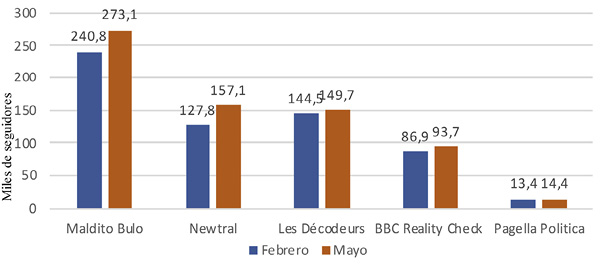

En Twitter la iniciativa con más seguimiento es Maldito bulo con 273 mil seguidores a día 3 de mayo. Después la más popular sería Newtral con 157 mil seguidores, seguido muy de cerca por Les Décodeurs con 149,6 mil seguidores. A continuación, estaría BBC Reality Check, con 93,7 mil seguidores y, por último, la iniciativa Pagella Politica que presenta 14,4 mil seguidores, una cifra bastante reducida comparada con el resto. Todos ellos sufrieron un gran crecimiento de seguidores con la expansión del virus (gráfico 2). Con motivo de la crisis sanitaria, el auge de seguimiento de estas iniciativas en redes también aumentó, como se puede ver en el siguiente gráfico.

Gráfico 2. Aumento de seguidores en Twitter durante la crisis sanitaria.

Fuente: elaboración propia.

4.2.6. Comparativa final entre verificadores

Tras analizar las semejanzas de estas entre los verificadores, se construyó una tabla sobre las semejanzas encontradas para ver cuáles de las iniciativas de la muestra presentan más parecidos entre sí. Para compararlas se otorgan valores numéricos a los distintos grados de cumplimiento de cada una de las variables (tabla 3), totalmente de acuerdo 2; de acuerdo 1; desacuerdo -1, totalmente desacuerdo -2. De esta manera se obtienen los siguientes resultados: Maldita.es, 15; Newtral, 13; Les Décodeurs, 7; BBC Reality Check, 3; Pagella Poltica, 12. Por lo que, las iniciativas de naturaleza independiente (Maldita.es, Newtral y Pagella Politica) presentan mayores similitudes entre sí que aquellas dependientes de otros medios (Les Décodeurs y BBC Reality Check).

En la entrevista realizada a Myriam Redondo aclara que los puntos en común entre iniciativas tienen una explicación: «se parecen porque muchos fact-checkers están actuando bajo el paraguas de la IFCN que unifica criterios». Esta red establece varios compromisos para aquellos verificadores miembros como la equidad, la transparencia de fuentes, o correcciones abiertas y honestas. Además, los miembros realizan reuniones donde investigan nuevas prácticas o herramientas (Vázquez Vizoso, 19 de mayo de 2020). Por lo tanto, el que formen partes de redes de cooperación, como por ejemplo la IFCN –de la que son miembros los verificadores independientes analizados–, es otro de los motivos que provoca que sus características se unifiquen, ya que promueven código de principios y celebran reuniones para poner en común conocimientos y técnicas.

Otras organizaciones como el Duke Reporter’s Lab concreta varios requisitos para incluir en su censo a los verificadores, como llegar a conclusiones o ser transparente sobre las fuentes y los métodos. BBC Reality Check y Les Décodeurs también forman parte de coaliciones que buscan unificar y mejor prácticas como First Draft, una red de cooperación donde se establecen premisas o por lo menos recomendaciones sobre como proceder. Por lo tanto, la cooperación bajo estas redes internacionales provoca que se unifiquen ciertas rutinas o que se utilicen herramientas y procesos similares.

4.3. Naturaleza de la desinformación que cubren los verificadores europeos

4.3.1. Principales focos de desinformación

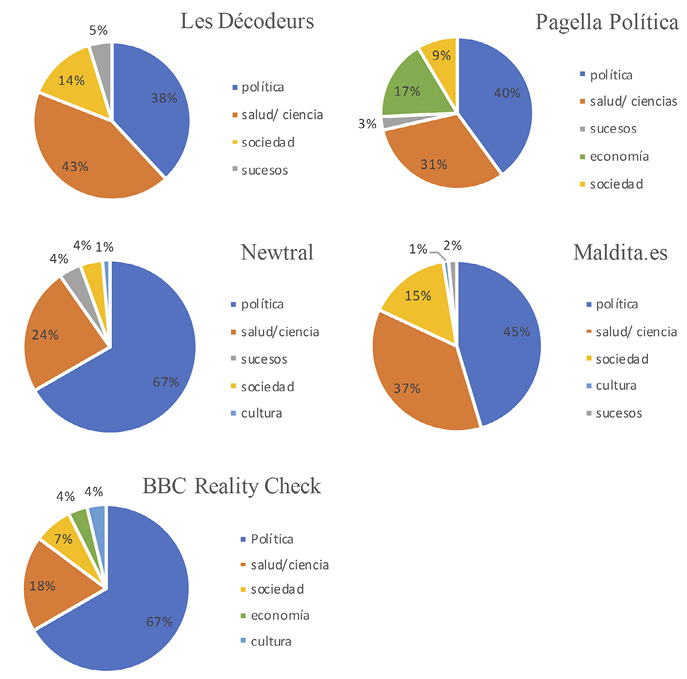

En la mayoría de las piezas, el área política fue la que presentó más contenidos verificados por los fact-checkers (con excepción de Les Décodeurs). La política tuvo especial presencia en verificadores como Newtral y BBC Reality Check, resultando en ambos casos que el 67% de los contenidos analizados pertenecían al ámbito político (gráfico 3). Los contenidos políticos que protagonizaron más piezas fueron: el Brexit (10 piezas), las elecciones generales en España (54), las elecciones en Reino Unido (6) y el Próces catalán (4). Esta afirmación también la confirman los profesionales entrevistados con motivo del presente estudio. De esta manera, Tommaso Canetta, subdirector de Pagella Politica afirma que «nuestra iniciativa se ocupa principalmente de política».

Gráficos 3. Áreas con más publicaciones por parte de los verificadores

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de contenido.

Las áreas con menor presencia en todos los verificadores, y, por lo tanto, sobre las que menos desinformación se propaga, son deportes y cultura. De hecho, durante los días analizados no se pudo encontrar ninguna pieza de deportes y a penas un par de cultura. Se puede entender que son áreas donde los intereses de la desinformación (influir ideológicamente o conseguir beneficio económico) no ofrecen un resultado tan eficaz.

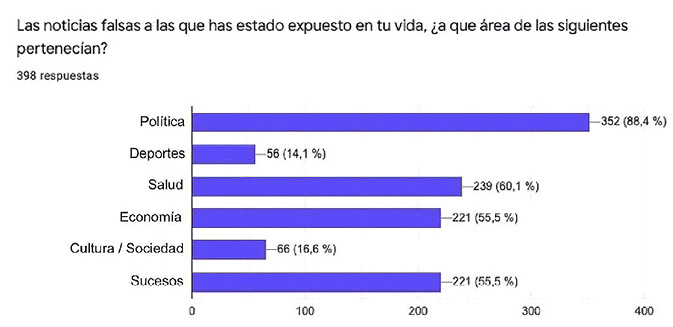

Junto con el análisis de contenido y con la finalidad de contrastar esta información, se realizó como parte del cuestionario una pregunta sobre en qué áreas informativas habían encontrado más desinformación. Los resultados apoyaron la teoría de que las temáticas que con más frecuencia son objeto de informaciones falsas son la política, la salud, la economía y los sucesos. Los usuarios de la muestra también confirmaron que las que áreas temáticas que menos presencia de desinformación presentaban eran las de deportes y cultura (gráfico 4).

Gráfico 4. Temáticas sobre las que los usuarios dicen percibir más noticias falsas

Fuente: elaboración propia a partir del cuestionario realizado a 410 personas.

Es importante señalar el efecto que tuvo la aparición del coronavirus en la desinformación de contenidos sobre ciencia y salud. En febrero cuando la COVID-19 era una realidad solo en los países asiáticos los bulos se dispararon en Europa. Se puede demostrar mediante el aumento de piezas con temática sanitaria que se publicaron en febrero en comparación con los de noviembre. El análisis presenta un incremento del casi el triple de las piezas que trataban temáticas de salud, pasando de ser del 16% al 42% del total.

Gráfico 5. Comparación de las áreas temáticas antes y después del coronavirus

Fuente: elaboración propia a raíz del análisis de contenido.

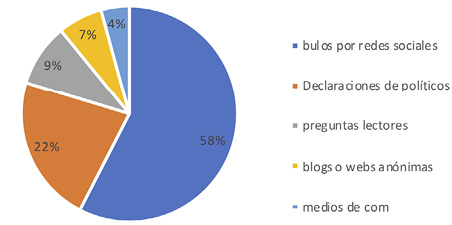

4.3.2. Vías de propagación u origen de la desinformación analizada

En el análisis de contenidos de los verificadores, se examinó también el origen de la información engañosa o falsa que analizaron. Maldita.es y Newtral encontraron la mayor parte de los contenidos en redes sociales (103 contenidos en el caso del primero y 49 en el del segundo). Entre estas las más habituales fueron mensajes de WhatsApp o imágenes y vídeos manipulados en Facebook o Twitter. También fue el caso de Les Décodeurs, aunque con menor proporción (14 piezas).

En el caso de Pagella Politica los contenidos más habituales tuvieron su origen en declaraciones por parte de políticos (20 piezas) seguidos de bulos por redes sociales (11 piezas). Asimismo, en el caso de BBC Reality Check hubo un gran porcentaje que se originó a partir de declaraciones políticas (16 piezas).

Gráfico 6. Origen de las informaciones verificadas por los fact-checkers

Fuente: elaboración propia a raíz del análisis de contenido.

En el conjunto total de las piezas, las redes sociales fueron el principal origen y vía de propagación de la desinformación que analizaron y contrastaron los verificadores durante los meses de noviembre y febrero (190 piezas en el total de verificadores), seguidas por: declaraciones de políticos (73 piezas), preguntas realizadas por los lectores sobre creencias populares (31 piezas), bulos en blogs o sitios webs (22 piezas), y por último información falsa o descontextualizada en medios de comunicación (14 piezas).

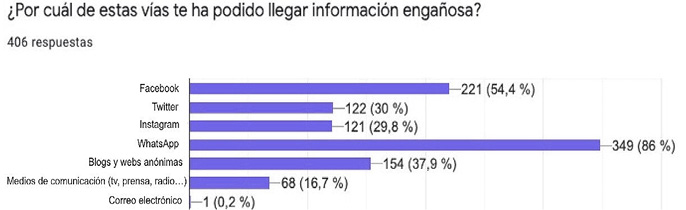

La encuesta realizada3 también refuerza esta teoría, pues en ella los usuarios señalan que las redes sociales, especialmente Facebook y WhatsApp, son la vía por la que más han recibido noticias falsas o engañosas. Es especialmente llamativa la cifra de personas que asegura que ha recibido alguna vez información falsa o engañosa por WhatsApp, hasta un 86% de la muestra, (gráfico 7).

Gráfico 7. Vías por las que los usuarios dicen recibir o percibir noticias falsas

Fuente: elaboración propia a raíz del cuestionario realizado a 410 personas.

Desde Maldita.es confirman que desde la iniciativa «nos hemos dado cuenta de que los bulos llegan antes a WhatsApp en el caso de España» y explican que encuentran unas vías similares a las anteriormente expuestas en cuanto a la desinformación que analizan:

«La mayor parte de la desinformación relacionada con el coronavirus está circulando a través de mensajes y notas de voz enviadas por WhatsApp, también en redes sociales y un particular aumento en vídeos de YouTube que principalmente distribuyen información confusa sobre curas y conspiraciones».

En las entrevistas realizadas, Itziar Bernaola, directora de Newtral Educación también refuerza esta idea de las redes sociales como foco de desinformación:

«Las redes son un factor fundamental en la difusión de fakes y en su viralización. Desde finales de 2016, Facebook trabaja con más de 40 factcheckers de distintos países, entre otros Newtral en España, todos socios de la International Fact-checking Network (IFCN)».

4.4. La verificación de datos como negocio empresarial

4.4.1 Diferentes modelos para un mismo objetivo

Como se recordó en el marco teórico, las iniciativas independientes de verificación conviven con las que dependen de otros medios y ambas presentan actividad, como demuestra el presente estudio. En el caso de los verificadores independientes del estudio, en los tres casos se financian mediante iniciativas de crowfunding, capital de sus fundadores o ventas de sus contenidos y servicios a otros medios o a las redes sociales para la lucha contra la desinformación, así como subvenciones y otros tipos de donaciones, de fundaciones, filantropías, donantes individuales, incluso fondos de ayuda internacional de gobiernos y embajadas de organizaciones como la UE. En la muestra escogida para este estudio es el caso de Pagella Politica, Maldita.es o Newtral.

Ufarte Ruiz resume estas novedosas fuentes de ingreso como un cambio en los modelos de negocio tradicionales, aunque no asegura un plan de negocio para estos verificadores:

«Estas compañías contribuyen a revitalizar el periodismo con la búsqueda de nuevos modelos de negocio, por lo que muestran un panorama radicalmente distinto a las tendencias de la empresa tradicional en los últimos años. La diversificación de vías de ingresos es un hecho, pero se necesita un plan de negocio que prevea temas como la estructura de costes y la financiación inicial».

Pere Masip Masip atribuye como un importante ingreso de los verificadores en la actualidad y de cara el futuro son las aportaciones de empresas tecnológicas para evitar contenidos falsos en sus plataformas:

«Entre las diversas estrategias que pusieron en marcha [las empresas tecnológicas ante el aumento de desinformación], una de las principales fue el apoyo financiero que recibieron las entonces incipientes empresas de verificación. Se mantendrán en cuento tengan una línea clara de financiación. En este momento, una de las principales es el apoyo de las tecnológicas».

Este modelo convive con el de las iniciativas dependientes de otros medios, que a menudo están respaldados por los modelos comerciales de sus organizaciones matriciales, como las suscripciones o la publicidad. «En algunos casos, subsidios a los contribuyentes y tarifas de licencias, como las que respaldan a los organismos de radiodifusión públicos», explica Mark Stencel en la entrevista realizada. Este último sería el caso de BBC Reality Check en nuestra muestra, mientras que Les Décodeurs que pertenece a Le Monde se basaría en el modelo de la publicidad y suscripción.

En la entrevista realizada a Myriam Redondo, la doctora aclara que «el modelo de negocio para el futuro no está claro». El modelo independiente está teniendo gran presencia en los últimos años ya que, según esta experta, «somos más conscientes que antes de la importancia de la desinformación y hay más fondos que se están destinando para estas iniciativas, lo que anima su lanzamiento y sostenimiento».

4.4.2. Su rentabilidad como negocio

Tommaso Canneta, subdirector de Pagella Politica, explica que la iniciativa italiana dedicada a la verificación de datos es «bastante rentable pero no mucho». Myriam Redondo también aclara que «la rentabilidad como negocios independientes no está clara si esas fuentes de financiación actuales (filántropos, grandes plataformas digitales, entidades públicas) desaparecen». Felix Simón también responde de manera negativa sobre la rentabilidad de estas empresas, aunque afirma que «genera beneficios a la sociedad a la larga, pero medir estos es difícil de estimar».

«Cual sea el modelo de negocio, la mayoría de los verificadores de datos están tratando de cubrir sus costos en lugar de generar ganancias», explica Stencel, argumentando que por el momento su rentabilidad está orientada a la propia sostenibilidad del negocio. Masip Masip concuerda en lo anterior y añade que, salvo excepciones, «sin el apoyo económico de las tecnológicas será difícil su viabilidad si la verificación es el core business de la empresa».

En cuanto a que se pueda practicar un modelo de pago, en la entrevista realizada a Felix Simon este expone como «es poco probable que las personas estén dispuestas a pagar para acceder a un servicio de verificación de hechos». A esto, añade que «los muros de pago irían en contra de las verificaciones de hechos que están destinadas a contrarrestar falsedades con una gran distribución». Desde Maldita.es también se responde a este aspecto con una visión similar, «no tenemos muros de pago; creemos que lo que hacemos tiene que ser accesible para toda la población que lo necesite», explican.

Mark Stencel apoya una idea similar sobre la posibilidad de instalar muros de pago, defendiendo que es de interés para los verificadores permanecer libremente disponibles para llegar a un público más amplio:

«Algunos verificadores de datos que forman parte de compañías de publicación de periódicos o medios digitales basadas en suscriptores ya están detrás de los muros de pago. Pero para la mayoría de los proyectos de verificación, el objetivo editorial es difundir los hechos y contrarrestar la desinformación. Los muros de pago limitan inherentemente el alcance de esos informes».

De la misma manera, a través de la encuesta realizada a 410 personas sobre su relación con los verificadores, solo 62 afirmaban consultar regularmente verificadores de datos, suponiendo un 15,3% del total (gráfico 8). Esto da a entender que no son plataformas donde su consumo por parte de las masas pueda derivar en grandes ingresos hoy en día.

Gráfico 8. Proporción de usuarios que consulta verificadores de manera regular

Fuente: elaboración propia a raíz del cuestionario realizado a 410 personas.

4.4.3. La verificación de datos como salida profesional

En cuanto al fact-checking como salida profesional, Myriam Redondo en la entrevista realizada opina que «es una gran oportunidad de trabajo, se les pedirá a todos en el futuro». Por lo que conocer el trabajo del verificador de datos será un requisito no solo para trabajar en iniciativas que se dedican a esta práctica, sino también para trabajar en cualquier medio de comunicación. Cada vez con mayor frecuencia medios de prensa, radio, televisión o incluso agencias de comunicación forman partes de iniciativas como The Trust Project, que garantizan que se cumplan una serie de principios y prácticas relacionadas con la verificación y el rigor periodístico. Con la crisis sanitaria se vieron labores de verificación también por parte de medios locales o de medios especializados (como los deportivos), por lo que cada vez con más frecuencia es una realidad dentro de todo el ecosistema mediático.

Preguntado sobre el mismo aspecto, Stencel apunta que «la verificación de hechos es ya un nicho importante en el periodismo. Uno en crecimiento. Hay información errónea más que suficiente para emplear a muchos más periodistas». Sin embargo, el codirector del Duke Reporter’s Lab añade que «probablemente no existe suficientes fuentes de ingresos para pagar todo el trabajo que los verificadores de datos podrían hacer». Comenta que existe un crecimiento potencial en la verificación de hechos de actualidad ejemplificándolo con nuevos proyectos de verificación que se centran en la ciencia, e indicando que todavía hay espacio en otras categorías, como deportes o otros ámbitos.

4.5. Respuesta de los verificadores a la desinformación durante la pandemia

Con el estallido de la pandemia del coronavirus y la crisis de desinformación que trajo pareja, se produjo un aumento en las publicaciones de los verificadores. En la entrevista realizada con motivo de esta investigación a Itziar Bernaola, directora de Newtral Educación, la misma explica que durante la crisis sanitaria su «recepción de mensajes se ha multiplicado por diez en WhatsApp, con días en los que ha llegado a ser mucho más».

Por lo tanto, se vio conveniente en el desarrollo de la investigación contabilizar el número de piezas publicado durante los últimos diez días de marzo, con el objetivo de comprobar si hubo un aumento relevante en la actividad. Efectivamente, en ese nuevo espacio temporal (se analizaron 10 días como en los anteriores casos), todos los verificadores menos BBC Reality Check aumentaron considerablemente su número de publicaciones.

Maldita.es pasó de 9 piezas diarias de media a 17,6; Newtral de su media de 3,65 a 7,8; Pagella Politica de 1,75 a 4,9 y Les Décodeurs de 1,1 a 1,9, suponiendo en todos unos aumentos de casi o más del doble. El único donde no se percibió un incremento fue en BBC Reality Check, con un número de piezas similares 1,35 y 1,1. Por lo tanto, también es en las iniciativas dependientes donde menos se redoblaron los esfuerzos pese a la crisis de desinformación que se vivía en el momento (gráfico 9).

La desenfrenada propagación de informaciones falsas y bulos que se produjo con la aparición del coronavirus fomentó un fenómeno que ya se venía percibiendo en la verificación: la cooperación, tanto entre verificadores como con redes sociales, para intentar paliar este fenómeno desenfrenado.

Gráfico 9. Variación del número de publicaciones diarias antes

y después del estallido de la pandemia.

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de contenido.

La desenfrenada propagación de informaciones falsas y bulos que se produjo con la aparición del coronavirus fomentó un fenómeno que ya se venía percibiendo en la verificación: la cooperación, tanto entre verificadores como con redes sociales, para intentar paliar este fenómeno desenfrenado.

El mejor ejemplo lo presentó el instituto Poynter y su Red Internacional de Verificación de Hechos que en colaboración con casi una veintena más de verificadores creó la #CoronaVirusFactsAlliance. Se trató de la unión de más de 100 verificadores de hechos en todo el mundo (de más de 45 países y en 15 idiomas distintos) para la publicación, de hechos que rodean al coronavirus. El IFCN apuntó que están «en la primera línea de la lucha contra la desinformación del coronavirus mediante la coordinación del mayor proyecto colaborativo de verificación de hechos jamás realizado» (Poynter, 2020).

Entre los propios verificadores a título individual también se notó cierta cooperación durante la crisis, una tendencia que ya antes se percibía. «Existe una enorme cantidad de colaboración informal: verificadores de hechos individuales en un país que buscan ayuda para responder preguntas que otros pueden haber informado en otro país», explica Mark Stencel en la entrevista realizada con motivo del presente estudio. Un ejemplo en la muestra sería durante las elecciones de 2019 en España cuando Pagella Politica publico un artículo donde explicaba alguno de los bulos que «sus colegas españoles Newtral y Maldita.es habían reconstruido» (Pagella Politica, 2019).

Las redes sociales también tomaron medidas en conjunto con los verificadores para frenar la desinformación que circulaba por sus plataformas. En una publicación en su perfil de Twitter, Facebook aseguró que grandes empresas tecnológicas norteamericanas como Microsoft, Reddit, Linkedin, Google, Youtube, Twitter o su propia compañía, estaban colaborando para hacer frente a la desinformación sobre el coronavirus. «Combatimos conjuntamente la información errónea sobre el virus, elevamos el contenido autorizado en nuestras plataformas y compartimos actualizaciones en coordinación con agencias gubernamentales de atención médica», informaba Facebook (Juste, 2020).

Entre los esfuerzos aplicados con el comienzo de la pandemia destaca la colaboración creada entre Twitter y Maldita.es para llevar a cabo la iniciativa Ads for good, que consiste en publicidad sin ánimo de lucro para ayudar a la ciudadanía a distinguir la información real. Créditos de la iniciativa fueron destinados a organizaciones sin fines de lucro para «que puedan crear campañas para verificar los hechos». Por ejemplo, la iniciativa Maldita.es.

Whatsapp también colaboró con la #CoronaVirusFactAlliance mediante la donación de 1 millón de dólares. A su vez, puso en marcha el llamado Centro de Información del Coronavirus que consiste en una guía sencilla de buenas prácticas (Sanz, 18 de marzo 2020). Además, WhatsApp tomó la decisión de permitir solo reenviar mensajes a no más de un contacto simultáneamente (Sanz, 7 de abril 2020). La última actuación fue el lanzamiento por parte de la IFCN de un bot de WhatsApp para desmentir noticias engañosas relacionadas con el coronavirus, que identifica si una información fue etiquetada como falsa por alguno de los verificadores adscritos a la red (Artega, 2020).

Donde sí pueden influir directamente los verificadores es en el contenido que circula por Facebook, pues este se difunde de forma pública. A mediados de abril de 2020, Facebook notificó que había redirigido a más de 2.000 de personas a fuentes oficiales para obtener información sobre el virus a través de su centro de información (Carrie, 2020). La otra mitad del trabajo para vencer a la desinformación lo realizan con el apoyo de los verificadores, Facebook coopera con más de 60 organizaciones que revisan y etiquetan contenido en más de 50 idiomas.

5. Conclusiones

Una vez obtenidos los resultados podemos confirmar la hipótesis en relación con que existe una actividad socialmente relevante de verificación de datos en Europa. Aunque irregular, es constante en el tiempo, pues ningún verificador pasa más de dos días sin publicar alguna pieza. Los verificadores que son independientes (Maldita.es, Newtral y Pagella Politica) parecen presentar una mayor producción de contenidos diarios, y una mayor regularidad, que aquellos verificadores que dependen de otros medios o que son una sección de estos (BBC Reality Check y Les Décodeurs).

Además, también se confirma que los verificadores europeos analizados presentan similitudes en cuanto a contenidos, prácticas y plantillas. Sus diferencias son sobre todo relativas a los modelos de negocio. Las similitudes son en lo referente a: los contenidos que publican (formatos, áreas temáticas y escalas de verificación), a los métodos para realizar las verificaciones (triangular fuentes, oficialidad de estas, consulta directa, uso de periodismo de datos, periodismo explicativo, slow journalism, visualización de datos y fomento de la interactividad con usuarios) y a las plantillas (perfiles híbridos).

Las diferencias se ven más acentuadas dependiendo la naturaleza de sus proyectos, las iniciativas independientes presentan más rasgos similares entre si que las que son dependientes de otros medios. El que formen partes de redes de cooperación, como por ejemplo la IFCN –de la que son miembros los verificadores independientes analizados–, es otro de los motivos que provoca que sus características se unifiquen, ya que promueven código de principios y celebran reuniones para poner en común conocimientos y técnicas.

En cuanto a la hipótesis sobre la naturaleza de la desinformación con la que trabajan, también se confirma que el área predominante para la desinformación y, por ende, con más presencia en los verificadores es la política (en todas las iniciativas menos Les Décodeurs ha sido el área que más contenidos ha generado). Con todo, cada vez es más frecuente ver desmentidos de otras áreas temáticas como la económica o la sanitaria.

Además, las redes sociales son el principal origen y vía para la difusión de informaciones falsas (un 58% de los contenidos analizados), seguido muy de lejos por las declaraciones de políticos (un 33% de los contenidos). En el caso de las redes es especialmente peligroso el uso de WhatsApp pues, los usuarios comentan que es la principal vía por la que reciben informaciones falsas. Además, las características del servicio –el encriptado de los mensajes– hace que sea todavía más difícil reducir los contenidos falsos, aunque colabore para ello con verificadores de datos.

La hipótesis que no podemos confirmar en su totalidad es la última, relacionada con su modelo de negocio. Por el momento, su rentabilidad como negocios independientes no está clara si esas fuentes de financiación altruistas –filántropos, grandes plataformas digitales, entidades públicas– desaparecen. Los profesionales explican que los ingresos son los suficientes para cubrir los costes, pero no generan gran cantidad de ingresos. Tampoco tiene sentido recurrir a instalar muros de pago para aumentar las ganancias, ya que limitarían el objetivo de buscar contrarrestar falsedades con gran distribución.

Con todo, sí es importante que los periodistas se instruyan en esta práctica, pues según los expertos es un nicho en pleno crecimiento. Como salida profesional para los periodistas es viable y cada vez se considera más un requisito para el periodista conocer el trabajo de los fact-checkers. También dentro de los medios tradicionales o digitales, pues muchos de estos se están inscribiendo bajo redes como The Trust Project que demuestran credibilidad y calidad mediante procesos de verificación. Además, la crisis de desinformación causada por la pandemia del coronavirus también ha presentado la verificación como un fenómeno transversal en el ecosistema mediático.

Como últimos movimientos constatados a raíz de la crisis sanitaria, existe una clara tendencia hacia la colaboración. La desinformación sobre la pandemia acentuó esta búsqueda de colaboración, pero en Europa ya se había empezado a realizar en anteriores ocasiones. Esta cooperación se hace de manera individual entre los verificadores y de modo colectivo bajo redes. También es una solución que empieza a ponerse en práctica entre verificadores y redes sociales.

Referencias

Allcott, Hunt; Gentzknow, Matthew y Yu, Chuan (2019). Trends in the diffusion of misinformation on social media. En: Research & Politics, vol.6, nº2. Londres: SAGE, 1-8. doi: https://doi.org/10.1177/2053168019848554

Alonso González, Marián (2019). Fake News: desinformación en la era de la sociedad de la información. En: Ámbitos. Revista internacional de Comunicación, nº45. Sevilla: Universidad de Sevilla, 29-52. doi: http://dx.doi.org/10.12795/Ambitos.2019.i45.03

Amazeen, Michelle, A.; Thorson, Emily; Muddiman Ashley y Graves, Lucas (2018). Correcting Political and Consumer Misperceptions: The Effectiveness and Effects of Tating Scale Versus Contextual Correction Formats. En: Journalism & Mass Coomunication Quarterly, vol.95, nº1. Londres: SAGE, 28-49. doi: https://doi.org/10.1177%2F1077699016678186

Carrie, Julia (16 de abril de 2020). Coronavirus: Facebook will start warning users who engaged with ‘harmful’ misinformation. The Guardian. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/16/coronavirus-facebook-misinformation-warning.

Coleman, Stephen; Morrison. David E. y Anthony, Scott (2012). A Constructivist Study of Trust in the News. En: Journalism Studies, vol.13, nº1. Londres: Taylor & Francis, 37-53. doi: 10.1080/1461670X.2011.592353

FAPE (2020). La FAPE anima a los periodistas a seguir garantizando el derecho de información de los ciudadanos. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en https://fape.es/la-fape-anima-a-los-periodistas-a-seguir-garantizando-el-derecho-de-informacion-de-los-ciudadanos/

Gómez-Mompart, Josep Lluís; Gutiérrez-Lozano, Juan Francisco y Palau-Sampio, Dolors (2015). Los periodistas españoles y la pérdida de la calidad de la información: el juicio profesional. En: Comunicar, vol.45, nº23. Huelva: Grupo Comunicar., 143-150. doi: http://dx.doi.org/10.3916/C45-2015-15.

Hanitzsch, Thomas; Hanusch, Folker; Mellado, Claudia; Anikina, Maria; Berganza, Rosa; Cangoz, Incilay; Coman, Mihai; Hamada, Basyouni; Hernández, María Elena; Karadjov, Christopher D.; Moreira, Sonia Virginia; Mwesige, Peter G.; Plaisance, Patrick Lee; Reich, Zvi; Seethaler, Josef; Skewes, Elizabeth A.; Vardiansyah Noor, Dani y Yuen, Kee Wang (2010). Mapping Journalism Cultures Across Nations. En: Journalism Studies, vol.12, nº3. Londres: Taylor & Francis, 273-293. doi: 10.1080/1461670X.2010.512502

Juste, Marta (17 de marzo de 2020). Facebook, Google, Microsoft, Reddit y Twitter se unen para hacer frente a las ‘fake news’ sobre el coronavirus. Expansión. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2020/03/17/5e709ef4e5fdea42598b465c.html.

Karlsson, Michael y Clerwall, Christer (2019). Cornerstones in Journalism. En: Journalism Studies, vol.20, nº8. Londres: Taylor & Francis, 1184-1199. doi: 10.1080/1461670X.2018.1499436

Kovach, Bill y Rosenstiel, Tom (2014). The Elements of Journalism. Revised and Updated 3rd Edition. What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. Nueva York: Three Rivers Press.

Maiestrello, Sergio (2013). Fact-checking: dal giornalismo alla Rete. Milán: Apogeo- Feltrinelli.

Molina, Maria D.; Sundar, S. Shyam; Le, Thai y Lee, Dongwon (2019). “Fake News” Is Not Simply False Information: A Concept Explication and Taxonomy of Online Content. En: American Behavioral Scientist. Londres: SAGE. doi: https://doi.org/10.1177/0002764219878224

Pagella Politica (2019). La Spagna tra elezioni e bufale. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en https://pagellapolitica.it/blog/show/526/la-spagna-tra-elezioni- e-bufale.

Poynter (2020). Fighting the Infodemic: The #CoronaVirusFacts Alliance. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/

Reuters Institute (2020). Types, sources, and claims of COVID-19 misinformation. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation.

Salaverría, Ramón; Buslón, Nataly; López-Pan, Fernando; León, Bienvenido; López-Goñi, Ignacio y Erviti, María-Carmen (2020). Desinformación en tiempos de pandemia: tipología de los bulos sobre la Covid-19. En: El Profesional de la Información, vol.29, nº3. Barcelona: EPI. doi: https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.15

Sanz, José Luis (18 de marzo de 2020). Whatsapp también se une a la lucha contra las ‘Fake News’ del Coronavirus, ¿sabes cómo? Cinco días. El País. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/18/lifestyle/1584533724_224988.html.

Sanz, José Luis (7 de abril de 2020). Whatsapp limita el reenvío de mensajes para combatir las ‘fake news’. El País. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/07/lifestyle/1586243994_526920.html.

Schudson, Michael (2001). The objectivity norm in American journalism. En: Journalism, vol. 2, nº2. Londres: SAGE, 149-170. doi: https://doi.org/10.1177/146488490100200201

Shapiro, Ivor; Brin, Colette; Bédard-Brûlé, Isabelle y Mychajlowycz, Kasia (2013). Verification as a Strategic Ritual. En: Journalism Practice, vol.7, nº6. Londres: Taylor & Francis, 657-673. doi: 10.1080/17512786.2013.765638.

Tandoc Jr., Edson C.; Jenkins, Joy y Craft, Stephanie (2019). Fake News as a Critical Incident in Journalism, En: Journalism Practice, vol.13, nº6. Londres: Taylor & Francis, 673-689. doi: 10.1080/17512786.2018.1562958

Vázquez-Herrero, Jorge; Vizoso, Ángel y López-García, Xosé (2019). Innovación tecnológica y comunicativa para combatir la desinformación: 135 experiencias para un cambio de rumbo. En: El profesional de la información, vol.28, nº3. doi: https://doi.org/10.3145/epi.2019.may.01

Vizoso, Ángel y Vázquez-Herrero, Jorge (2019). Plataformas de fact-checking en español. Características, organización y método. En: Communication & Society, vol.32, nº1. Pamplona: Universidad de Navarra, 127-144. doi: https://doi.org/10.15581/003.32.1.127-144

1 Las preguntas realizadas fueron las siguientes: ¿Cuántos contenidos puede verificar en un día Newtral?; ¿Qué tipo de área especializada trae consigo más informaciones falsas?; ¿Son las redes un factor importante para la difusión de fakes?; ¿Cómo puede controlarse este fenómeno?; ¿El medio intenta crear contenidos multiplataforma o contenidos audiovisuales para mostrar las verificaciones?; ¿Cuál es la rutina de un verificador para contrastar noticias falsas? ¿Qué perfiles hay en la empresa?; ¿Qué atributos se buscan en una profesional que se enfrenta al contraste de noticias falsas?; ¿Cómo detecta el equipo que una información es falsa? ¿Qué herramientas o programas se utilizan para esto?; ¿Y para contrastarla?; ¿Es importante el uso del periodismo de datos?; ¿Se utilizan herramientas de transcripción automática?; ¿Qué tipos de fuentes se buscan para contrastar información falsa?; ¿Es importante la transparencia de datos?; ¿Cómo surge la creación de esta iniciativa?; ¿Es la verificación de hechos es viable como una salida profesional?; ¿Y rentable como negocio?; ¿Qué modelo de negocio sigue la empresa?; ¿Cómo se financia la iniciativa?; ¿Interesa el fact-checking entre la población o solo se consume cuando hay fenómenos polémicos como las elecciones o la crisis sanitaria actual?

2 Las preguntas realizadas fueron las siguientes: En los últimos tres años, especialmente en el período 2017-2018, ha habido un crecimiento importante (33%) de los verificadores de datos europeos. ¿Hay alguna razón para explicar este boom?; ¿Podemos decir que esta tendencia continuará?; ¿Se está consolidando gradualmente la verificación de los hechos en Europa como en los Estados Unidos, que es el lugar donde nace esta práctica?; ¿Hay similitudes entre los verificadores de datos europeos? Rutinas de los periodistas, modelos de negocio...; ¿Es una oportunidad de trabajo viable para los periodistas hoy?; ¿Es rentable como negocio y genera beneficios?; ¿Tendría sentido instalar muros de pago?; Se ha visto como hay varias iniciativas de cooperación entre verificadores como el IFCN. ¿Es importante la cooperación entre los verificadores de datos?

3 Resupuestas de la encuesta: ¿Has sido alguna vez víctima de las conocidas como fake news (información falsa)? Regularmente 42 respuestas (10.3%); En varias ocasiones 100 respuestas 24,4%; Alguna vez 238 respuestas (58,2%); No 29 respuestas (7,1%).

¿Por qué vía te ha llegado información engañosa? Facebook 221 respuestas (54,4%); Instagram 121 respuestas (29,8%); WhatsApp 349 respuestas (86%); Twitter 122 respuestas (30%); blogs o webs anónimas 154 respuestas (37,9%); medios tradicionales (prensa, radio, televisión) 68 respuestas (26,7%); correo electrónico 1 respuesta (0,2%).

Las fakes news a las que has estado expuesto en tu vida a cuál de las siguientes áreas pertenecían. Política 352 respuestas (88,4%); deportes 56 respuestas (14,1%); salud 239 respuestas (60,1%); economía 221 respuestas (55,5%), cultura 66 respuestas (16,6%); sucesos 221 respuestas (55,5%).

¿Has notado un aumento de noticias falsas con la llegada de la crisis sanitaria? Sí, 362 respuestas (89,4%); No 43 respuestas (10,6%).

¿Consultas algún verificador de datos regularmente? Sí 62 respuestas (15,3%); No 343 respuestas (84,7%).