recibido: 28.02.2016 / aceptado: 07.06.2016

Arqueología Transmedia: participación de las

audiencias en la expansión de las narrativas de la Segunda Guerra Mundial (caso Band of Brothers)

Transmedia Archaeology: audiences participation

on the expansion of the World War II narratives

(case Band of Brothers)

José Manuel Corona Rodríguez

Universidad de Guadalajara, México

Referencia de este artículo

Corona Rodríguez, José Manuel (2017). Arqueología Transmedia: participación de las audiencias en la expansión de las narrativas de la Segunda Guerra Mundial (caso Band of Brothers). En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº13. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica y Universitat Jaume I, 175-199. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2017.13.10.

Palabras clave

Transmedia; Participación; Narrativas; Ficción; Historia; Audiencias.

Keywords

Transmedia; Participation; Narratives; Fiction; History; Audiences.

Resumen

Este documento pretende probar que es posible (y quizá necesario) abordar la investigación sobre lo transmedia en términos de una lógica que busque en las narrativas y relatos (del pasado y presente), aspectos trascendentes de los procesos de comunicación centrados en la participación. Se propone mover el interés de investigación desde el qué (es transmedia) hacia el cuándo (es transmedia), para demostrar que la transmedialidad en los relatos no depende únicamente de su construcción narrativa, sino de toda una organización de elementos y recursos que constituyen un conjunto de funciones que se adquieren a partir de su significación, apropiación y expansión. En este artículo se trabaja una triple articulación de lo transmedial: 1) la dimensión histórica, 2) la dimensión narrativa y 3) la relación entre la recepción y la participación, para lo que se describe y analiza la expansión ficcional y no ficcional de historias de la Segunda Guerra Mundial (tomando como ejemplo el caso de Band of Brothers). Se trabaja, desde una perspectiva crítica, la idea y posibilidad de una Arqueología Transmedia que permita expandir los límites (y usos) del concepto Transmedia Storytelling, más allá de los casos emblemáticos de la cultura popular audiovisual actual. Bajo la premisa de que la recepción nunca ha sido completamente pasiva por parte de las audiencias, se plantea la posibilidad de un tipo de recepción-participación orientada a la creación de contenidos generados por los usuarios, que se hacen visibles en universos narrativos transmediales del pasado y que pueden ser ficcionales o no.

This document aims to prove that it is possible (and perhaps necessary) address research about transmedia in terms of a logic that seeks, in the narratives and stories (past and present), significant aspects of communication processes focused on participation. It has by purpose, also, to move the research interest from the what to the when, to prove that transmediality in the story depends not only on its narrative construction, but on a whole organization of elements and resources which are a set of functions that the transmedia narrative acquired from its significance, appropriation and expansion. In this paper, a triple joint about transmedia is worked: 1) the historical dimension, 2) the narrative dimension and 3) the relationship between the reception and the participation in which is described and analyzed the fictional expansion of stories of the World War II (taking as emblem the case of Band of Brothers). It is worked, from a critical perspective, the idea and possibility of a Transmedia Archaeology that allows to expand the limits (and uses) of the Transmedia Storytelling concept, beyond the emblematic cases of the current audiovisual popular culture. With the premise that the reception has never been completely passive by the audience, is introduced the possibility of a kind of reception-participation oriented to the creation of user-generated content, which become visible in transmedia narrative universes is the past, and can be fictional or not.

Autor

José Manuel Corona Rodríguez [joma_corona@hotmail.com] es Maestro en Comunicación (UDG-2011). Profesor de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Guadalajara. Investiga el consumo y producción de información en Redes Sociales, Transmedialidad y Alfabetización Mediática e Informacional. Candidado a doctor en Educación por la misma Universidad, con una investigación sobre el desarrollo de estrategias de alfabetización en función de la participación y el aprendizaje colaborativo de dos comunidades en la ciudad de Guadalajara.

1. Introducción

Vivimos un momento complejo en lo que se refiere a la producción, distribución y apropiación de contenidos mediáticos en el mundo. El panorama hipermediático es de constante cambio (entre otros factores) por la coincidencia de fenómenos sociales como la globalización, la aparición y crecimiento de Internet, la llegada de las redes sociales, de los dispositivos móviles que propician la ubicuidad, o de herramientas técnicas que han hecho que la hipertextualidad, digitalización e interactividad se vuelvan algo común en nuestros sistemas de comunicación. El ecosistema mediático de hoy parece muy distinto al que conocíamos hace una década, y más aún al de hace medio siglo, pero qué tan diferente es en realidad, a la luz de la llegada de sistemas, medios, plataformas e interfaces de comunicación que emergen con distintas posibilidades basadas en referentes comunicativos y técnicos del pasado, pero que alientan formas y niveles de participación diferentes.

Una de las discusiones más vibrantes en los estudios de la cultura y en general de los medios de comunicación gira en torno de las prácticas de consumo y participación de los sujetos mediatizados, entendida como la capacidad de agencia que las audiencias tienen en los entornos digitales de la comunicación. Este documento pretende probar que es posible abordar la investigación sobre el ecosistema de medios actual en términos de una lógica transmedial que busque en las narrativas y relatos (del pasado y presente) aspectos trascendentes de los procesos de comunicación centrados en la participación.

Cuando se habla de Narrativas Transmedia, se evoca casi inmediatamente al multicitado trabajo que ha desarrollado Henry Jenkins (2003, 2006, 2009), sobre la cultura popular, en donde se destaca el análisis de producciones audiovisuales emblemáticas y éxitos comerciales como; Harry Potter, Star Trek, The Matrix, o Star Wars. Pero, ¿es posible que el análisis de lo transmedial se traslade a otras narrativas y a relatos no ficcionales?

En este sentido, el interés primordial de este texto es mover el foco de análisis de las narrativas transmedia en las posibilidades de la expansión e intervención de los relatos las relaciones entre las estrategias de la industria de medios, los formatos narrativos y las tácticas de los usuarios y audiencias para significar y resignificar las producciones culturales que abordan la temática de la Segunda Guerra Mundial (en adelante también IIGM).

El interés académico que motiva preguntas sobre la participación y por los efectos de los medios en las personas no es algo nuevo. A lo largo de la historia de la investigación de los medios y de la comunicación, se han abordado de diversas maneras las dimensiones de los efectos y el nivel de agencia que un sujeto puede tener sobre los contenidos que tiene a su disposición. En buena medida la visibilidad que han cobrado los medios de comunicación en los últimos años han hecho que se digan muchas cosas sobre el papel que éstos tienen en la sociedad y las capacidades de las audiencias para intervenirlos (Hjarvard, 2008).

Con el desarrollo y la posterior masificación de los medios de comunicación (durante el siglo XX) se instauró en la sociedad una lógica del broadcasting que ha implicado un flujo comunicativo basado en un emisor que transmite para muchos receptores, enfatizando prácticas de enunciación jerárquica. Con la aparición de la hipertextualidad y la digitalización, se favoreció la posibilidad de la participación e intervención sobre los textos y discursos (especialmente los audiovisuales). Detener y adelantar un texto audiovisual fue una de las primeras formas de participación e intervención que conocimos, y que con el paso de los años ha derivado en distintas posibilidades técnicas para actuar sobre los contenidos.

Según Jensen (2014) se puede entender la evolución de los medios a partir de tres niveles. El primer nivel se refiere a las herramientas que extienden la capacidad comunicativa del cuerpo humano, en este primer nivel se encuentra la oralidad y la escritura como sistemas complejos que permitieron la creación y transmisión de conocimientos. El segundo nivel lo constituyen los medios masivos, donde se encuentran el cine, la televisión, la prensa y el libro, que se basan en un flujo comunicativo que va de uno a muchos. El tercer nivel se basa en un metamedio (es decir un medio que contiene otros) que reproduce y recombina todos los medios de representación e interacción precedentes, en una sola plataforma material de software y de hardware. En este tercer nivel, se puede observar un tipo de interacción que integra las formas precedentes de uno a uno, de uno a muchos, y de muchos a muchos.

La evolución de los medios se puede entender en términos de una constante convergencia y remediación de los sistemas e interfaces de comunicación (McLuhan, 1999). Como resultado de esta convergencia en la evolución de los medios, la presencía de los mismos es cada vez mayor en la vida cotidiana. En este sentido la mediatización (Hjarvard, 2008) (que se define como un proceso de doble sentido dentro de la modernidad donde los medios de comunicación, se instalan como instituciones con lógica propia y que se integran a la vez a otras instituciones a través de procesos masivos e interactivos) nos permite entender la época actual en términos de procesos de comunicación, en donde las redes mundiales de comunicación participan de manera significativa en la generación de una cultura de imágenes e ideas a partir de las cuales las personas construimos nuestros referentes más significativos, y como veremos en este artículo, da sentido y reestructura también hechos históricos.

La propuesta que se hace en este documento para incorporar el concepto Narrativas Transmedia desde una mirada histórica en las discusiones académicas, es que el análisis de la producción y recepción-consumo de medios se preocupe, tanto por el sentido de la producción de presencia de los medios, como por la producción de sentidos de las personas a partir de los contenidos. Bajo esta lógica se apuesta por entender la apropiación de referentes mediáticos, no sólo como la etapa final de un proceso comunicativo que desde el otro extremo implica la producción, sino como una práctica social atravesada además de por las prácticas culturales, también por las prácticas políticas, económicas e históricas de la sociedad de la información (Castells, 2010). Precisamente en la noción de consumo radica una de las discusiones académicas que se han revivido con la propuesta de la transmedialidad en el ecosistema de medios actual (Orozco, 2010).

Por una parte la noción de recepción ha sido cuestionada por suponer una concepción lineal de la comunicación, en donde el flujo comunicativo va del emisor al receptor y en donde se manifiesta un carácter pasivo de la apropiación de los mensajes, sin embargo esta noción se ha mantenido presente entre los estudios de la comunicación y en particular del análisis crítico de la recepción, como una postura crítica e interpretativa de la apropiación mediática que ha constituido una importante línea de investigación (Orozco, 1997). Por otra parte en el ámbito anglosajón se utiliza la noción de media consumption, que se comprende como el énfasis en el estudio de un momento o lugar desde el cual estudiar la comunicación, se le crítica fuertemente por las connotaciones como una actividad pasiva o como una metáfora que oscurece su realidad diversa y activa en la apropiación mediática (Mittel, 2000).

García-Canclini cuestiona la noción de consumo, debido a la «asociación de este término con la comercialización de los bienes ‘espirituales’ y con lo que en lenguaje cotidiano se llama ‘consumismo’ o ‘sociedad de consumo’» (García-Canclini, 2006, p.74). Como una alternativa para dar salida a estas dificultades conceptuales, se propone recuperar la valiosa aportación de Jesús Martín-Barbero (1998) quien planteó que el estudio de la comunicación debe pasar de los medios a las mediaciones resaltando la importancia de las prácticas y los procesos, más que los medios en sí mismos.

Así pues se propone mover la mirada del consumo y la producción mediática, a los procesos de participación de las personas, entendida esta noción desde un punto de partida más amplío y flexible que permita centrarse en la agencia de las personas más allá de los momentos y medios en que ocurre la comunicación. Resulta indispensable entonces, en el escenario de lo transmediático, mover las preguntas de investigación de la recepción-consumo-producción a un interés que se preocupe por investigar las prácticas mediáticas de los sujetos a la luz de la agencia, y entrever en ella (o no) elementos críticos, creativos y significativos que detonen experiencias diferentes o nuevas.

2. Las Narrativas Transmedia y sus posibilidades conceptuales:

en búsqueda de una arqueología de lo transmediático

En los últimos años se han usado una buena cantidad de conceptos que intentan describir y caracterizar el fenómeno de lo transmedial, lo cual ha dado como resultado una galaxia terminológica que dificulta la orientación en el campo (Scolari, 2014). Cuando se habla de transmedia se corre el riesgo de estar hablando de diferentes significados según la disciplina, el enfoque, el momento histórico o la metodología desde la que se investiga (Mora, 2014). Una de las primeras distinciones (entre el mar de conceptos) fundamentales es reconocer que lo transmedia no es exclusivo de las narrativas ficcionales.

En el año 2003 Henry Jenkins publicó el artículo Transmedia Storytelling. Moving characters from books to films to video games can make them stronger and more compelling, en donde destacó cómo las experiencias narrativas se despliegan a través de diversos medios o plataformas, en donde cada uno cuenta fragmentos del relato de forma distinta, permitiendo y alentando la participación activa de los usuarios en la construcción de un universo narrativo. Más tarde en otras publicaciones, el mismo autor se esforzaría por distinguir claramente las narrativas transmedia de conceptos como el de multimedia y crossmedia (Jenkins, 2006).

Lo multimedia lo debemos entender como una esfuerzo por narrar una misma historia en diferentes soportes mediáticos, mientras que el crossmedia, se entiende cuando un relato cruza por diferentes medios y plataformas, y que sólo tiene sentido si se consume en su totalidad, el relato atraviesa por diferentes medios pero no se expande a partir de la participación (Pratten, 2011). Lo transmedia supone sobre todo fragmentación, expansión y la posibilidad continua de interactividad de la audiencia. En los relatos transmedia cada plataforma potencializa sus características para expandir la narrativa y generar una experiencia más completa a partir de la participación activa de las audiencias en el universo narrativo.

Según Denis Renó (2013) el término narrativas transmedia surgió por inspiración de los conceptos de dialogismo y polifonía de Mikail Bakhtin, y su primer uso específico se le debe atribuir a Stuart Sanders Smith en 1975, quien afirmó que al unir fragmentos musicales de ritmos e instrumentos se daría como resultado un tipo de transmedia music capaz de alcanzar mejor aceptación en las audiencias. La aportación de Genette (1997) es indudable al proponer una análisis que se ocupara desde la intertextualidad de las relaciones textuales, que más tarde figuraría como una manera de acceder a la influencia y significado de la recepción mediática.

Marsha Kinder (1991) propuso el término intertextualidad transmedia para designar un tipo de relación profunda entre textos aparentemente desconectados. La aportación de Kinder ha sido considerada como la antecesora directa del significado que Henry Jenkins propondría algunos años más tarde.

En un sentido muy básico, las narrativas transmedia «…son historias contadas a lo largo de varios medios. Las historias más significativas tienden a fluir entre una diversidad amplia de medios y plataformas de comunicación» (Scolari, 2013:53). En el caso ideal las narrativas transmedia ocurren cuando:

«Cada medio hace lo que mejor sabe hacer, una historia puede ser introducida en una película, expandida en la televisión, en libros, y comics, y tal vez explorar experiencias interactivas en videojuegos. Cada medio sirve como puerta de entrada al mundo narrativo y no se necesita conocer la totalidad para comprender las partes» (Jenkins, 2003: 4).

Entonces, una estructura narrativa transmedia se puede considerar como tal cuando están presentes diferentes lenguajes (verbal, audiovisual, icónico, etc.) y diferentes medios de comunicación (cine, comics, televisión, etc.), lo cual significa que esto no es una adaptación de un medio a otro, sino que la narrativa se puede ver como un todo que se cuenta a partir de diferentes medios y lenguajes (Scolari, 2013). El elemento sustancial que define que una narrativa sea considerada transmedial es que logre la expansión, es decir, que se relaten elementos novedosos, en relación al canon.

Jenkins propuso elementos definitorios que caracterizan a un relato como transmedial. Describió estos elementos en virtud de contradicciones en torno a productores y receptores, la oposición entre la Expansión (Spreadability) y la Profundidad (Drillability), ambos procesos que amplían la narrativa canon; la Continuidad (Continuity), donde todas las narraciones que se extienden en otras plataformas deben de ser coherentes con la narrativa canon, contra la Multiplicidad (Multiplicity), que admite la producción desde muchos tipos de usuarios y entre tantas propuestas independientes es difícil seguir una coherencia; la Inmersión (Immersion) que tiene que ver con el grado de penetración del receptor con el contenido, contra la Extractabilidad (Extractability), que consiste en tomar cosas de la ficción para aplicarlas a la vida real (Jenkins, 2006). Es en estas estrategias narrativas donde se realiza la pugna entre los contenidos propuestos desde la producción y la recepción, ya que muchas veces las producciones de los prosumidores no van acorde con lo planteado por el relato canon y es algo que no puede regular el productor.

2.1. Arqueología de las Narrativas Transmedia

Una muestra de la complejidad del concepto narrativas transmedia queda evidenciada en las más recientes investigaciones que sugieren la posibilidad de que las narrativas transmedia no son exclusivas del siglo XXI. Se afirma que en los últimos siglos los relatos expandidos han circulado entre diferentes tipos de medios. Ya desde hace varios siglos existieron los llamados prosumidores, (o en este caso quizá proto-prosumidores) quienes contribuyeron con diversas aportaciones a la expansión de los relatos (Bertetti, 2014).

Uno de los trabajos de investigación que examina esta dimensión de las narrativas transmedia, es la que ha realizado Carlos Scolari sobre la historia escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, el cual puede ser considerado un relato transmedial en tanto hubo expansión y participación en su desarrollo. La investigación de Scolari, se centra en las Aucas o Aleluyas, un tipo de producción visual similar al comic actual que tenía la finalidad de llevar la historia a la población analfabeta de la época. Una buena cantidad de personas conocieron a Don Quijote de la Mancha y su fiel Sancho Panza por las ilustraciones hechas por los artesanos y pintores de épocas posteriores (Scolari, 2014).

Otros trabajos que analizan esta dimensión histórica de las narrativas son los elaborados por Paolo Bertetti sobre la historia de Conan el Bárbaro, y Matthew Freeman, que investiga la génesis de Superman y El Eternauta su expansión en diferentes medios (Scolari, Betetti & Freeman, 2014). Estos casos indican que si bien el escenario de los últimos años ha permitido que las narrativas transmedia puedan florecer, este fenómeno no es exclusivo de la etapa interactiva y digital de la comunicación, ni siquiera de la época de la aparición de los medios de masas.

Una propuesta igualmente interesante sobre la dimensión histórica de los relatos transmediáticos es la realizada por Liuzzi (2015) cuando propone la existencia de un transmedia historytelling caracterizado por la hibridación de formatos narrativos, destacando elementos reales del documental con elementos ficcionales desarrollados por herramientas interactivas propias de los medios sociales y las redes digitales.

Una de las referencias más actuales y directas sobre el planteamiento de investigar las narrativas transmedia en relación con hechos y personajes históricos y representativos de la cultura popular es el trabajo realizado por Freeman (2015) en donde se trabaja la relación entre Superman y el contexto de la IIGM como un escenario proclive para el desarrollo de una narrativa que se despliega a través de diferentes plataformas y posibilidades textuales y mediáticas.

La idea de que es posible analizar los relatos humanos desde una mirada histórica o arqueológica como se ha propuesto por varios autores (Scolari, 2014; Liuzzi, 2015; Freeman, 2015), supone llevar las lógicas transmediales más allá de los medios de comunicación de masas y de las plataformas y tecnologías interactivas y digitales, aunque ha sido en estos donde más se ha hecho evidente su desarrollo y reproducción. La historia de la humanidad está llena de relatos ficcionales populares que buscan dar cuenta de la experiencia social desde múltiples dimensiones, lo que se abre como un campo lleno de posibilidades de investigación.

El interés por investigar los medios de masas o los procesos de comunicación a partir de los hechos ocurridos en la IIGM no es una configuración nueva. Existen trabajos notables (Ramsay, 2015), que se proponen ofrecer una compleja reflexión sobre el papel fundamental que han jugado los medios de comunicación en la construcción del imaginario colectivo del papel de los Estados Unidos de Norteamérica en el conflicto bélico más influyente del siglo pasado. Se propone en el texto de Ramsay (2015) la comprensión de la IIGM a través de una estructura transmedia que se articula de múltiples narrativas presentes en el cine, la televisión, la prensa, las plataformas interactivas, otras.

Trabajos como los de Martín-Barbero (2009) se han esforzado en describir las tensiones que ocurren cotidianamente entre la industria de los medios y otras formas de producción cultural, en las cuales están implicadas directamente las audiencias. El fenómeno de las narrativas transmedia emerge en el centro de esas tensiones que no son nuevas. Si bien podríamos asumir que las narrativas transmedia son una posibilidad para hacer evidente o crear mundos ficcionales, convendría cuestionarnos de qué están hechos esos mundos ficcionales. La respuesta más inmediata es que están hechos de redes de textos y discursos que alimentan el mundo narrativo (sea ficcional o no, como en el caso de los relatos de la Segunda Guerra Mundial) y que sirven como puerta de entrada para que cada vez más consumidores ingresen a él.

Pensar en términos de narrativas transmedia nos exige cavilar sobre esos relatos de ficción que están basados en hechos no reales o que son producto de la imaginación y fantasía de los creadores. Razón por la cual es preciso reflexionar también sobre la naturaleza germinal que tienen la gran mayoría de las ficciones existentes y sus vínculos con lo real y las experiencias humanas.

3. Acercamiento metodológico

Como ya se ha desarrollado hasta ahora, el objetivo central de este documento es reflexionar el concepto Narrativas Transmedia a través de una mirada histórica a partir del análisis: 1) de las narrativas que aborden sucesos, elementos y personajes de la IIGM; 2) analizar el caso de Band of Brothers como un relato emblemático de la expansión de narrativa transmedial que involucra textualidades y lenguajes cinematográficos, televisivos, literarios, digitales, interactivos y radiofónicos; 3) presentar ejemplos concretos de los tipos de participación que un relato puede propiciar en función de la colaboración y agencia de los prosumidores.

Para cumplir cada uno de estos tres objetivos se ha diseñado una estrategia metodológica que se pregunta en lo general por las narrativa transmedia que existen sobre la IIGM y que logra dar cuenta de las algunas diferencias sustanciales entre ellas. En lo particular, primero se describe el universo narrativo transmedial de la IIGM que está en constante expansión y diversificación, segundo se traza la ruta que ha seguido la expansión de la emblemática narrativa Band of Brothers, y tercero se describen particularidades y ejemplos de la participación de los prosumidores que se ha propiciado y propuesto en relación con algunos relatos de dicha historia.

La principal estrategia metodológica seguida durante las etapas de investigación fue la investigación documental de materiales audiovisuales y escritos disponibles a través de internet. En esta búsqueda se consultaron: bases de datos, enciclopedias, bibliotecas virtuales, repositorios, listas clasificatorias y una amplía variedad de sitios que almacenan información relativa a la IIGM. En el trabajo de recopilación sobresalió la narrativa Band of Brothers, por la cantidad de referencias a ella que forman parte tanto del canon oficial como producciones motivadas por fans.

3.1 Una realidad histórica mediatizada y transmedial

La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y después en la historia de la humanidad desde muchas dimensiones. Este conflicto bélico resultó un periodo histórico que trajo profundos cambios en materia de comunicación, política, tecnología y ciencia, etc. Las tecnologías de la información y la comunicación de la posguerra (el periódico, el telégrafo, el cine, el teléfono y la radio) fueron paulatinamente ocupando un espacio privilegiado en las esferas económicas, sociales y políticas, especialmente ante la necesidad organizar el caos y difundir los hechos ocurridos.

Durante las décadas posteriores al conflicto, el mundo se habría de beneficiar (indirectamente) de las innovaciones tecnológicas realizadas durante la producción armamentista de este periodo bélico. En este sentido, la influencia de este evento histórico trastoca una gran diversidad de aristas y dimensiones de las sociedades y por extensión del contenido mediático y ficcional que se produjo. Como el lector podrá suponer es una tarea titánica y quizá inabarcable describir todos los materiales, discursos, textos o audiovisuales que han sido influenciados de alguna manera por los eventos sucedidos durante el conflicto bélico más grande de la historia moderna.

Lo anterior no es motivo suficiente para evitar que se pregunte: ¿la IIGM como acontecimiento histórico-social, se ha relatado en muchos lenguajes mediáticos, le dota de un carácter transmedial? Y también, ¿la diversidad de historias, géneros, formatos, lenguajes y textualidades, alrededor de la IIGM pueden ser consideradas como parte del mismo universo narrativo? Preguntas que sirven como guías generales de este acercamiento metodológico a lo transmediático desde una perspectiva histórica y evolutiva.

Es evidente desde diversos puntos de vista que los eventos ocurridos durante 1939 y 1945 (periodo oficial de inicio y fin del conflicto) son apenas una parte de todo lo ocurrido en torno al conflicto bélico en sí mismo. Creemos que el hecho de que se sigan escribiendo y produciendo materiales mantiene vivo y en movimiento el universo narrativo de la esta guerra. Gracias a esta razón, audiencias jóvenes pueden entrar a ese universo narrativo desde múltiples puntos de acceso (ya sean los videojuegos, las series o las películas). En este sentido la dimensión histórica de un hecho tan importante en el pasado cobra relevancia en tanto se sigue concretando de forma ficcional o vivencial a partir de hechos ocurridos en ese periodo.

Como ya hemos dicho, han existido aproximaciones y esfuerzos teóricos para comprender las narrativas del pasado en términos de una arqueología de lo transmedial. Nuestra apuesta (y aportación) en este trabajo, es que es posible aplicar la idea de una lógica transmedia (del pasado) no solamente a los relatos ficcionales, sino que es en ellos y a través de ellos que también se dan cuenta de eventos (no ficcionales) históricos que sí ocurrieron, como los eventos e historias que se desprenden de la IIGM.

Como Henry Jenkins (2006) lo planteó en su momento, para pretender aplicar un análisis de las narrativas transmedia, es necesario identificar cuáles son los relatos que forman parte del canon y cuales no. En ese sentido, entendemos que los relatos canon son todas aquellas textualidades y discursos que han sido producidos por medios de comunicación, casas productoras o compañías de medios (basados en fuentes oficiales), mientras que los relatos que salen del canon, son producciones realizadas por usuarios y audiencias difícilmente identificables. Dicho en otras palabras, el relato canon está determinado por una estrategia y planificación y que se apega a las fuentes originales o seminales (o por lo menos a criterios de autoría y propiedad intelectual reconocibles), mientras que los contenidos generados por los usuarios (o fandom) son resultado de una táctica de apropiación, redistribución o modificación del canon que implica un aspectos indispensable de las narrativas transmedia (Renó, 2013).

3.2 Descripción de un universo narrativo en constante expansión

Desde la primera acción bélica el 1 de septiembre de 1939 hasta la rendición japonesa el 2 de septiembre de 1945, se escribieron muchas historias sobre lo sucedido durante ese periodo de tiempo en muchos países. Desde entonces y hasta nuestros días, la IIGM como evento histórico, ha propiciado una extensa cantidad de contenidos mediáticos en prácticamente todos los formatos, géneros, medios y plataformas mediáticas, y no hay medio que no haya visto pasar por sus textualidades alguna historia de la IIGM.

Como lo relata el historiador británico especialista en la IIGM Martin Gilbert (2006:67), «ha sido gracias a las historias en los medios de comunicación que conocemos los actos heroicos y destructivos que ocurrieron en la gran guerra…» muy poco de lo que conocemos puede tener una base histórica realmente oficial o verificable, con lo cual podemos evidenciar la importancia que han tenido para la historia y su constante reconstrucción los relatos mediáticos y los contenidos generados por los ciudadanos.

La primera acción realizada para conseguir describir de la manera más aproximada posible las narrativas de la IIGM, fue la de mapear e identificar cuáles han sido las producciones mediáticas (a través de los cinco lenguajes y textualidades mediáticas) que abordan directamente la temática bélica, para luego dar paso a aquellas que se centran en hechos ocurridos durante el conflicto militar que protagonizaron los nazis. Durante por lo menos dos semanas a lo largo de los doce meses de 2015 se realizaron búsquedas documentales y audiovisuales en Internet para realizar un conteo aproximado de producciones que integraran en el centro de su narrativa la IIGM.

La búsqueda estuvo limitada a fuentes en Internet y al uso de palabras clave en idioma castellano e inglés. Entre los sitios más importantes que se consultaron están las siguientes fuentes: 1.- http://www.forosegundaguerra.com/, 2.- http://www.bibliotecasegundagm.com/, 3.- http://www.lasegundaguerra.com. Además se revisaron las producciones contenidas en sitios especializados como: http://www.imdb.com/ y http://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-historia-segunda-guerra-mundial__1791.

Es muy probable que muchas producciones realizadas en las primeras tres décadas posteriores al conflicto ya no sea posible recuperarlas (al menos no vía Internet). Con todo y las limitaciones del tipo de búsqueda este conteo representa cierta tendencia en la expansión de relatos en torno a la IIGM.

Siendo este documento un informe de investigación limitado y circunscrito, se busca dar cuenta que las reflexiones aquí contenidas están fundamentadas en una investigación de carácter descriptiva y exploratoria que en escencia tiene como objetivo plantear tendencias en relación a la transmedialidad desde una perspectiva histórica que involcra tanto narrativas ficcionales como no ficcionales. Para lo cual se ha realizado un ejercicio de exploración que no agota todas las narrativas asociadas a la IIGM sino que pretende reflejar una tendencia aproximada que evidencia la constante expansión narrativa a través de los años y de las textualidades y lenguajes disponibles. Que además hacen sintonía con el desarrollo de los medios y plataformas comunicativas en los últimos años.

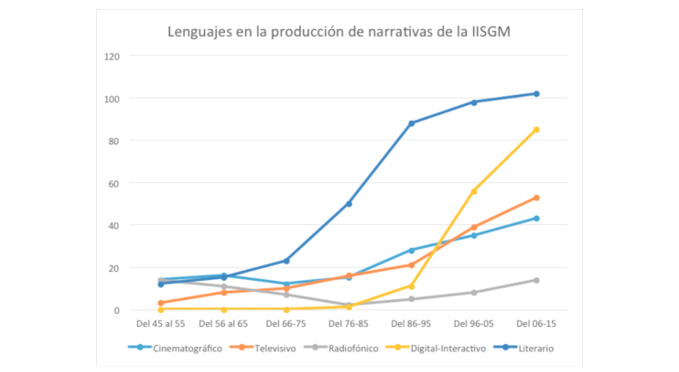

En este sentido, se muestra a continuación una tabla que da cuenta de forma general, de la cantidad de producciones cinematográficas, radiofónicas, literarias, televisivas, y de videojuegos que centran su narrativa en la IIGM o alguna de sus partes, desde 1945 a 2015.

Tabla 1. Lenguajes en las narrativas de la IISGM- Décadas

Fuente: elaboración propia

En la anterior tabla queda evidente la gran cantidad de producciones que se han realizado alrededor de la IIGM, muchas de estás obras están basadas en relatos biográficos y vivenciales de participantes directos o tienen como origen materiales videográficos, fotográficos y documentales producidos directamente por los ejércitos y actores participantes. Se puede observar la tendencia de crecimiento de ciertos medios en detrimentos de otros. Nos indica además que el tema se ha mantenido en el interés de las personas desde prácticamente la conclusión del conflicto y hasta nuestros días.

En el anterior conteo general no se incluyen manifestaciones culturales como los comics, los carteles, composiciones musicales, museos o colecciones, pero es sabido que existen también un gran número de ejemplos que abordan la temática de la IIGM, desde otras formas mediáticas y discursivas.

En última instancia este ejercicio de búsqueda, recopilación y organización de contenidos mediáticos sobre la Segunda Guerra Mundial deja ver un panorama narrativo y de medios que se entreteje constantemente entre sí y que propicia nuevos relatos y productos audiovisuales, que igualmente se pueden pensar en términos de una evidente intertextualidad que no excluye la idea de lo transmedia (Genette, 1997). Para los fines que se persiguen en este artículo nos centramos a continuación en un caso que evidencia la articulación entre expansión narrativa y participación a través de la generación de contenido de los usuarios.

Se ha decidido tomar como caso emblemático la narrativa que envuelve a Band of Brothers para hacer evidente cómo ocurren las ideas hasta aquí articuladas en relación a la conveniencia y convergencia en que aparecen y se entrelazan distintas formas discursivas, mediáticas y de plataformas de expansión narrativa. Como se ha podido observar, las múltiples narrativas que han surgido en torno a la IIGM tienen elementos que permiten establecer símiles y extrapolar características, sin embargo no en todos los casos es posible rastrear el origen de tal o cual personaje, situación o trama. En el caso que a continuación se describe se pretende hacer evidente que precisamente es posible plantear el análisis de lo transmedial en función de un relato y de sus múltiples expansiones y de las formas de participación de las que se vale o incentiva en sus audiencias.

4. El caso de Band of Brothers y su capacidad para materializar un potencial transmediático

Band of Brothers relata la historia de un grupo de soldados enlistados al cuerpo especializado de paracaidistas aerotransportados del ejército estadounidense que peleó en la Europa continental ocupada, desde el día D en Normandía hasta la conclusión de la guerra en Alemania. Esta historia se basa en el libro Band of Brothers, E Company, 506th Regiment, 101st Airborne: From Normandy to Hitler›s Eagle›s Nest publicado en 1992 por el historiador norteamericano Stephen Ambrose.

Pocos años después de la conclusión de la guerra en 1945, Ambrose dedicó sus esfuerzos como investigador a entrevistar a una gran cantidad participantes en el conflicto bélico. Fue biógrafo del entonces presidente norteamericano y ex general D. Eisenhower, y se encargó de publicar libros sobre la IIGM desde 1962. Ninguno de sus libros ha sido tan exitoso como el que dio vida a la miniserie Band of Brothers, debido principalmente a la exitosa serie producida por HBO, y a las posteriores expansiones que enseguida abordamos.

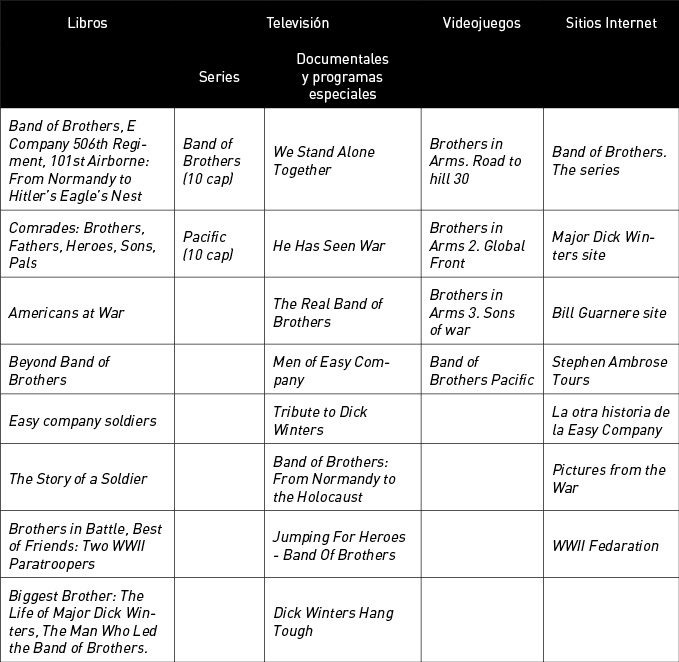

A continuación vemos una tabla que pretender hacer evidente el entramado narrativo que resultó de la obra germinal de Ambrose, Band of Brothers.

Tabla 2. Expansión Narrativa de Band of Brothers

Como se puede apreciar en la anterior tabla la expansión narrativa de esta historia ha implicado la producción de contenidos mediáticos desde cuatro medios y plataformas de comunicación diferentes y ha tomado discursos y textualidades distintas para relatar los hechos descritos por Ambrose a partir de la obra inicial. En lo que se refiere a los libros, todos cuentan aspectos del mismo hecho histórico a través de los personajes (la compañía Easy del cuerpo especializado de paracaidistas) resaltando batallas específicas, el entrenamiento recibido por los integrantes de esa unidad, o la perspectiva de algunos de los implicados más representativos e incluso las implicaciones de las estrategias desarrolladas por la compañía en la futura formación de personal militar.

Tanto los videojuegos como los sitios de internet son expansiones directas del libro seminal como de la serie producida por HBO. La característica primordial en los videojuegos es que recrea las batallas descritas tanto en los libros como en las series de televisión, impulsando un tipo de interactividad programada que expande características particulares tanto de eventos históricos, como de escenarios, personajes y equipo bélico.

En lo que se refiere a los sitios en internet, la gran mayoría son espacios creados por los usuarios que se caracterizan por reunir distintos contenidos audiovisuales, textuales y sonoros relacionados principalmente con los relatos y descripciones del libro y la miniserie. Además se centra en contar desde una perspectiva más personal la vida (pasada y presente) de los actores más entrañables de estos hechos históricos a partir de relatos vivenciales e interacciones con otros seguidores de la historia.

Mención especial merece la producción de contenido televisivo ya que es donde más influencia ha generado esta historia particular de la IIGM. En lo que se refiere a la miniserie Band of Brothers, se estrenó en 2001, con una duración de 10 episodios, logró un éxito tal que consiguió el impulso suficiente para producir una secuela ubicada en el escenario del pacífico en la batalla entre norteamericanos y japoneses. Por otra parte, los documentales producidos por distintos autores sobre la misma historia han sido recurrentes, evidenciando que la cantidad de material original sobre la IIGM es vasto y diverso. La característica permanente es que se cuenta la historia de los personajes desde una mirada particular y cómo ha transitado el tiempo a través de los combatientes y de los lugares en donde ocurrieron estos hechos. Es importante hacer notar que la mayoría de estos productos están disponibles en internet gracias al involucramiento y participación de los usuarios para compartirlos en espacios como YouTube (basta que se realice una simple búsqueda en dicha plataforma para tener acceso a la gran mayoría de estos materiales).

La expansión del relato va de un lenguaje literario a través de libros biográficos a series y documentales de televisión para luego dar paso al desarrollo de videojuegos y finalmente a la creación de una amplía variedad de sitios en internet en dónde se pueden conocer formas de participación de las audiencias basadas más en la apropiación y recontextualización audiovisual.

4.1 Expansión de la narrativa a partir de la participación de las audiencias.

Como hemos visto hasta ahora, del entramado de producciones que resultaron del libro que dio inicio a esta historia (basada en hechos reales relatados por algunos de sus protagonistas), que se ha desarrollado durante los últimos 24 años, se puede observar que la condición transmedial de un relato no está condicionado exclusivamente por la estrategia planteada inicialmente por un único autor, o una compañía de medios, sino que la expansión casi siempre resulta inesperada. Podríamos decir con seguridad que los hechos que se relatan en el libro de Ambrose en 1991, que se han estado reelaborando y recontando durante los últimos 25 años, han tenido la particularidad de motivar una buena variedad de posibilidades narrativas, que van desde: museos de sitio, colecciones personales de objetos de la época, dibujos animados, novelas gráficas y composiciones musicales. Abordaremos brevemente estas posibilidades narrativas para evidenciar las formas de participación posibles que influyen en la expansión de los relatos ya sea en términos ficcionales y sobre todo en las implicaciones no ficcionales.

Ejemplificaremos las dimensiones participativas y de intervención de las audiencias a partir de tres ejemplos particulares a propósito de Band of Brothers. El primero es un tipo de participación basada en lo que hemos llamado como un tipo de recreación virtual de los escenarios. Esta forma de participación y expansión de las narrativas se basa en la reproducción de los escenarios factuales y ficcionales en los que se basa o se desarrolla cierta historia y las maneras en que las audiencias se relacionan en y a través de ellas. A partir de una serie fotográfica que recrea los lugares en donde ocurrieron ciertos acontecimientos importantes de las hazañas de la compañía Easy de Band of Brothers, se han organizado viajes turísticos para conocer en persona (para quien tenga la posibilidad de viajar y desplazarse) los lugares que han aparecido en la historia ya sea a través de la descripción en los libros, o en escenas de las series, los documentales, o en secuencias interactivas de los videojuegos.

En las imágenes 1 y 2 que se presentan a continuación vemos una calle de Eindhoven Holanda durante la expulsión de los nazis a manos del ejército aliado durante la guerra. La imagen 2 es una fotografía de archivo que los usuarios han compartido, la imagen 1 da cuenta de la manera en como apareció en la serie de HBO el mismo sitio en la fecha representada y la imagen 3 es una fotografía de cómo se ve actualmente. Estas ilustraciones dan cuenta del trabajo de recopilación y organización que se ha hecho por parte de fans de varios lugares del mundo, y que sirve para generar (sin proponérselo) mayor compromiso con la ficción y al mismo tiempo para establecer un vínculo con lo real del relato.

Imágenes 1, 2 y 3.

En las imágenes 4 y 5 se observa un puente en el que se basó cierta misión interactiva de un videojuego y la manera en la que se ve actualmente. El esfuerzo intencional de hacer estas comparaciones las entendemos como una acción que expande el relato a partir de aspectos particulares de un evento histórico y que pueden ser consideradas parte de un mismo universo narrativo transmedia en la medida que se van vinculando y articulando entre sí y sobre todo porque aportan significativamente en la construcción de sentido por parte de los prosumidores. Cuando el hacer de las audiencias y los procesos de recepción se ven triangulados por una multiplicidad de visualidades y narrativas, es necesario reconocer que las maneras de ser audiencia, consumidor y productor se está diversificado y es necesario atender la complejidad desde enfoques mucho más abiertos y disruptivos.

Imágenes 4 y 5.

Los anteriores ejemplos, forman parte de una característica que se ha popularizado durante los últimos años en distintos sitios dedicados a la organización, colaboración y distribución de contenidos relacionados con los contenidos bélicos de la IIGM. En estos sitios se apuesta por un tipo de inteligencia colectiva (Lévy, 2004), que se materializa a partir de la participación de los miembros en los esfuerzos de curación, clasificación y recirculación de contenidos disponibles en Internet. Este tipo de participación implica que personas de lugares distantes puedan conocer y experienciar escenarios que de otra manera se quedarían sólo en una dimensión ficcional. Algunos de los sitios de Internet en donde se puede conocer esta forma de participación son: 1.- http://www.lasegundaguerra.com/, 2.- http://bibliotecasegundaguerra.blogspot.mx/ y 3.- http://www.forosegundaguerra.com/.

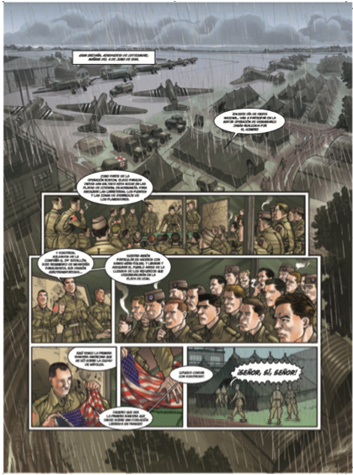

El segundo ejemplo de participación la denominamos como un tipo de participación gráfica textual, que se manifiesta en torno a la expansión de los relatos en el universo narrativo de Band of Brothers es a partir de la creación colectiva de comics, cartones y fan vids. Tal como se aborda en las imágenes 6 y 7 la creación de las audiencias está limitada a tomar como referencia los contenidos mediáticos a disposición, pero otorgándoles nuevos significados e incluso a desvirtuar la narrativa original.

Imágenes 6 y 7.

Lo anterior implica procesos continuos de apropiación y resignificación de las ideas y sus materialidades visuales o sonoras. Resulta en este sentido interesante observar que esto involucra entre otras cosas que los prosumidores no sólo ejecutan ciertas competencias para crear contenidos que expanden el relato sino que además, proponen distintas formas de hacer en términos estéticos y de producción mediática que bajo las circunstancias ideales puede tener incluso retroalimentación con los creadores iniciales de la narrativa en cuestión (Jenkins, 2006).

En este escenario, donde se pueden observar los procesos de recepción en términos de la participación, merece una mención especial el esfuerzo realizado desde sitios como FanFiction.com donde se puede encontrar una buena cantidad de relatos y narraciones que expanden los acontecimientos descritos en obras como Band of Brothers.

Como hemos visto en los ejemplos anteriores (imagen 7 y 8) estamos ante sólo dos de los muchos productos narrativos que son resultado de la participación directa de los fans, en ellos se puede observar referenciad directas tanto a la ficciones que los motivaron como a un conocimiento general de los autores (desconocidos) de la estética de la época. Esto implica también una reflexión sobre la constante retroalimentación entre narrativas ficcionales y referentes empíricos.

5. Conclusiones: miradas que se complementan

Cuando se habla de transmedia casi siempre pensamos en cinematografía, en televisión o en fanfiction, pero las prácticas de reapropiación y expansión narrativa no tienen fronteras y a menudo provienen de referentes históricos claramente identificables. Pensar la historia en términos de la lógica transmedial nos permite asumir que si bien la convergencia cultural y tecnológica que vivimos se ha acentuado en los últimos años por las tecnologías digitales, hay todavía mucho por ver, investigar y comprender de la participación y las maneras en que nos relacionamos con los contenidos mediáticos del presente y del pasado.

Estamos convencidos que la facultad humana de contar historias, ha sido vital en el desarrollo de las sociedades actuales y no podemos negar que estas historias inevitablemente tienen un referente empírico que trasciende el mero hecho ficcional (y lo potencia en términos de complejizar lo real) a tal grado de no distinguir muchas veces lo ficcional de lo real. Quizá en ese sentido no necesitamos hacer una diferencia sino más bien comprender las maneras en que operamos en relación con la ficción y la no ficción, y las implicaciones que tiene esta relación inseparable con las experiencias de la vida cotidiana.

En perspectiva histórica la experiencia transmedia puede ir más allá de la recepción y el consumo de las épocas recientes de convergencia mediática. Si pensamos en lo que ocurría con la lectura antes de la imprenta de Gutenberg, tendremos la coexistencia de formatos de lectura e interfaces como los manuscritos, los folios sueltos y los códices pintados en superficies no transportables, que diversificaron la forma de acceder a relatos y experiencias humanas (Scolari, 2013). Extrapolando estas circunstancias a nuestros contexto actual y a la propuesta realizada en este trabajo, es que podemos asumir que los relatos y las experiencias que de ellos resultan configuran en buena medida nuestros referentes históricos más significativos y acaso los más profundos.

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación cobró renovada actualidad el concepto prosumidor (acrónimo resultante de unir las palabras productor/consumidor) acuñado por Toffler en 1980, en virtud de la capacidad que ofrecen ciertos medios, para producir y consumir contenidos de forma sencilla y rápida. Si asumimos que las narrativas transmedia «son un tipo de relato donde la historia o relato se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión» (Scolari, 2013: 46), podemos asumir que el papel de los receptores y creadores de relatos sobre la IIGM han sido decisivos para la expansión de los relatos más allá de las fuentes oficiales. En buena medida, lo que conocemos y damos por cierto de la IIGM es gracias a los relatos que se han contado sobre ese periodo de tiempo, más allá de si son verdaderos o no.

La lógica transmedial no depende de una estrategia predeterminada (por un único e identificable autor), muchas veces, como en el caso de los millares de relatos en torno a la IIGM, el universo transmedial se alimenta de pequeños fragmentos inconexos aparentemente, pero que en su totalidad ayudan a configurar el imaginario colectivo sobre un hecho histórico específico, un personaje o una época de la historia de la humanidad.

Pensar la transmedialidad implica plantearse el desafío de replantear la noción de colaboración y autoría desde preceptos distintos, especialmente si se considerar que los elementos de la transmedialidad (Jenkins, 2009) (expansión-profundidad, continuidad-multiplicidad, inmersión-extracción, construcción de mundos, serialidad, subjetividad y ejecución) desafían las maneras tradicionales en que se han producido los relatos y narrativas ya sean ficcionales o no. En este sentido la mirada arqueológica de los transmedia permite reconocer que formas muy actuales de participación no necesariamente son nuevas o diferentes, sino que se están reformulando o caracterizando en configuraciones alternativas.

El vinculo que se logra establecer entre los elementos ficcionales de algún relato y sus referentes reales concretos, resulta fundamental para propiciar compromiso y fascinación entre las audiencias. En ese sentido, creemos que el concepto; arqueología transmedia, es útil y potente en la medida que sirva para dar cuenta de una serie de posibilidades para investigar y rastrear formas de participación que contienen en sí mismas un potencial transmedial. En este trabajo, consideramos que los relatos de la IIGM son resultado de la voluntariosa participación de un gran número de personas de todas las clases y de muchos lugares del mundo para hacer evidente su propia experiencia y visión sobre un hecho trascendental en la historia. Las historias más conocidas sobre la guerra han sido contadas por historiadores que se han basado en relatos de participantes directos que con mucha probabilidad contaron sus experiencias cargadas de aspectos y disposiciones subjetivas.

La IIGM como época histórica trascendental nos ha llegado de diversas maneras, y ha sobrevivido el paso del tiempo, y seguirá muy presente en los discursos y contenidos mediáticos actuales en buena medida por el interés y fascinación que causa en las personas. Ahí está el potencial transmedia contenido no sólo en los relatos en sí mismo sino en las formas diversas en que los sujetos se involucran y participan. En este sentido, sirva recuperar la noción de virtualidad para hacer evidente que todas las narrativas son (virtualmente) transmediales, pero no todas logran actualizar es potencial. Hace falta que las audiencias, sean activamente prosumidores y asuman su papel en la producción de sentido y significados y especialmente en la producción de contenidos nuevos y creativos.

Si se acepta la idea de que existe algo que se podría llamar como arqueología transmedia, es más factible asumir también que los procesos a través por los cuales un relato es considerado como transmedial son evolutivos y situados temporalmente, en tanto todas las historias tienen un potencial transmedia que se puede concretar (o no) a partir de la expansión y la participación de las audiencias y usuarios. En ese sentido, se haría evidente que la investigación sobre lo transmedial implica preguntarse constantemente cuándo un relato (que no tiene estrategia transmedia inicial) puede ser considerado transmedial a partir de las funciones que cumple. Esto supone que el interés de investigación vaya del qué al cuándo (es transmedia) a partir de las funciones que logra (Corona, 2016). Esto demostraría que (como vimos en el caso de Band of Brothers) la transmedialidad en el relato no está sujeta únicamente a su construcción narrativa sino a toda una organización de elementos y recursos que constituyen un conjunto de funciones que los relatos adquieren a partir de su significación, apropiación y constante expansión.

6. Referencias

Bertetti, Paolo (2014). Toward a Typology of Transmedia Characters. En: International Journal of Communication, nº 8, 2344–2361.

Campalans, Carolina; Renó, Denis; Gosciola, Vicente (2012). Narrativas Transmedia. Entre teorías y prácticas. (Colección Textos Ciencias Sociales). Bogotá: Universidad del Rosario.

Castells, M. (2004). La era de la información: Economía, sociedad y cultura (Vol. 1). Madrid: Alianza Editorial.

Corona Rodríguez, José Manuel (2016). ¿Cuándo es transmedia?: discusiones sobre lo transmedia(l) de las narrativas, En: Icono 14, Vol. 14, 30-48. DOI: 10.7195/ri14.v14i1.919

Ferrés i Prats, Joan (2008). De la emoción por el consumo de emociones. Televisión, consumo y emociones. En: Aguaded Gómez, Ignacio (Ed.). La otra mirade a la Tele. Pistas para un consumo inteligente de la televisión. Madrid: Grupo Comunicar.

Freeman, Matthew. (2015). Up, Up and Across: Superman, the Second World War and

the Historical Development of Transmedia Storytelling. En: Historical Journal of

Film, Radio and Television, 35(2), 215-239.

García-Canclini, Nestor. (2006). Diferentes, desiguales y desconectados. Barcelona: Gedisa.

Genette, Gérard. (1997). Palimpsests (C. Newman & C. Doubinsky, Trans.). Lincoln, NB: University of Nebraska Press.

Gilbert, Martin (2006). La Segunda Guerra Mundial (1943-1945). Barcelona: La Esfera de los Libros.

Hjarvard, Stig (2008). The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change, En: Nordicom Review Vol.29 nº 2, Gotteburg: Nordicom 105-134.

Jensen, Klaus Bruhn (2014). La comunicación y los medios. Metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa. México: Fondo Cultura Económica.

Jenkins, Henry (2003). Transmedia storytelling. Moving characters from books to films to video games can make them stronger and more compelling. En: Technology Review. Disponible en: http://www.technologyreview.com/biotech/13052/ Consultado el 20 de octubre de 2015.

Jenkins, Henry (2006). Convergence culture. Where old and new media collide. New York: New York University Press.

Jenkins, Henry (2009). Confronting the Challenges of Participatory Culture. Massachusetts: MIT Press.

Lévy, Pierre (2004) Inteligencia Colectiva por una antropología del ciberespacio. Washington: Organización Panamericana de la Salud.

Limia Fernández, Moises (2014). Jóvenes y ficción televisiva. Construcción de identidad y transmedialidad. En: Comunicación y Sociedad, nº22. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 273–278.

Liuzzi, Álvaro. (2015). El Documental Interactivo en la Era Transmedia: De Géneros Híbridos y Nuevos Códigos Narrativos. En: Obra Digital, nº8, 106–136.

Kinder, Masha (1991). Playing with power in movies. Television and video games: from Muppet Babies to teenage Mutant Ninja Turtles. Berkeley: University of California.

McLuhan, Marshall. (1999). La Galaxia Gutenberg. Madrid: Aguilar.

Martín-Barbero, Jesús (1998). De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Martín-Barbero, Jesús (2009). Culturas/Tecnicidades/Comunicación. En: Diálogos de la Comunicación, nº23(5).

Mittel, Jason. (2000). The cultural power of an anti-television metaphor. Questioning the plug-in drug and a new free America. En: Television & New Media, vol. 1, (2), pp. 215-238.

Mora, Luis Vicente (2014). Acercamiento al problema terminológico de la narratividad transmedia. En: Caracteres. Estudios Culturales y Críticos de La Esfera Digital, vol. 3, nº1, 11–40.

Ramsay, Debra. (2015). American media and the memory of World War II (Vol. 71). New York: Routledge.

Renó, Denis. (2013). Narrativa Transmedia y la “des-gobernabilidad” periodística. En: Comunicacao e Sociedade, vol.34, nº2, 141–146.

Renó, Denis; Versuti, Andrea; Moraes-Goncalves, Elizabeth (2011). Narrativas transmídia: diversidade social, discursiva e comunicacional. En: Palabra Clave, nº14, Colombia: Universidad de La Sabana, pp. 201–215.

Orozco, Guillermo (1997). Medios, audiencias y mediaciones. En: Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación., nº 8.

Orozco, Guillermo (2010). Audiencias ¿siempre audiencias? Hacía una cultura participativa en las sociedades de la comunicación. Texto de La Conferencia Inaugural Del XXII Encuentro Nacional AMIC, México, 1–30.

Pratten, R. (2011). Getting started in Transmedia Storytelling: a Practical Guide for Beginners. London: WorkBookProject.

Scolari, Carlos (2013). Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan España: Deusto-Grupo Planeta.

Scolari, Carlos (2014). Don Quixote of La Mancha: Transmedia Storytelling in the Grey Zone. En: International Journal of Communication, nº8, 2382–2405. Disponible en: http://ijoc.org

Scolari, C.; Bertetti, P.; Freeman, M. (2014). Transmedia Archaeology. Storytelling in the Borderlines of Science Fiction, Comics and Pulp Magazines. England: Palgrave Pivot.

Toffler, Alvin (1980). La tercera ola. Bogotá: Círculo de Lectores / Plaza y Janés