recibido: 19.04.2018 / aceptado: 17.10.2018

Cibermovimientos sociales y receptividad política. Ciberacciones Trending Topic y peticiones online en el contexto del 15-M (2011-2013)

Social cybermovements and political responsiveness. Trending Topic cyber actions and online petitions in the 15-M protests context

Rocío Ortiz Galindo

Investigadora independiente

Referencia de este artículo

Ortiz Galindo, Rocío (2019). Cibermovimientos sociales y receptividad política. Ciberacciones Trending Topic y peticiones online en el contexto del 15-M (2011-2013). adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, (17), 119-145. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2019.17.8

Palabras clave

Receptividad política; movimientos sociales; medios sociales; democracia; participación ciudadana, 15-M.

Keywords

Responsiveness; social movements; social media; democracy; citizen participation; 15-M.

Resumen

Los principales estudios que analizan el estado de la crisis de representación democrática en nuestras democracias electorales evidencian que existen deficiencias relevantes relacionadas con la dimensión de la receptividad política. Esta crisis afecta a la capacidad de los representantes para atender las demandas de la ciudadanía y a su grado de implementación en el proceso de toma de decisiones políticas. El presente artículo tiene como objetivo analizar el diagnóstico sobre el problema de la crisis de receptividad política, determinar sus principales limitaciones y detectar las posibilidades de mejora que se plantean desde los movimientos sociales de la era de la web social. A través del análisis de la bibliografía y de la observación directa de casos de estudio de colectivos vinculados al contexto de las protestas del 15-M, se pretende contribuir a la apertura del campo de estudio sobre cibermovimientos sociales y receptividad política. Las transformaciones comunicativas que se han desarrollado en el nuevo modelo de comunicación autónoma y participativa, surgido desde la irrupción de los medios sociales, han promovido cambios en los repertorios de acción colectiva de los movimientos. Describiremos en qué medida estas nuevas estrategias comunicativas, las ciberacciones Trending Topic y las peticiones online, tienen la potencialidad de influir en la mejora de la crisis de receptividad política actual.

Abstract

Literature about the crisis of democratic representation in electoral democracies has shown relevant deficiencies in the political responsiveness dimension. The crisis affects the capacity of representatives to respond citizen demands and its implementation in the decision-making process. The aim of this work is to analyse the situation about the problem of the crisis of political responsiveness, to detect its limitations and the possibilities for improvements from the field of social movements in the Social Web era. Specific literature and the direct observation of case studies related with the context of 15-M protests have been employed to contribute to the formation of the social cybermovements and political responsiveness studies. The communicative transformations developed in the new autonomous and participatory communication model (which arose from the irruption of social media) have promoted changes in the repertoires of collective action of social movements. We will describe how these new communicative strategies (Trending Topic cyber actions and online petitions) have the potential to influence on identified deficiencies of the crisis in the current political responsiveness.

Autora

Rocío Ortiz Galindo [rocioortizgalindo@gmail.com] es Doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra (2014). Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (2008). Premio Extraordinario de Doctorado y de Licenciatura. Especialista en democracia, movimientos sociales y participación ciudadana en la era de los nuevos medios. Ha trabajado como profesora e investigadora en las Facultades de Comunicación de la UNAV y la UIC.

Créditos

Parte del artículo forma parte de los resultados de una tesis doctoral inédita que recibió la ayuda predoctoral de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra y del Gobierno de Navarra (2008-2012): Ortiz Galindo, Rocío. (2014). Los cibermovimientos sociales. Nuevas oportunidades comunicativas en la era de Internet y de la Web social, nuevas posibilidades de transformación democrática, Universidad de Navarra.

1. Introducción

Desde finales de los noventa y principios del siglo XXI han proliferado estudios para explorar el estado de la calidad de nuestras democracias (Norris, 2011). En este sentido, se han observado deficiencias que afectan al funcionamiento de nuestro sistema político y que contribuyen a la existencia de una grave crisis de representación democrática (Lironi, 2016). Se trata de un diagnóstico que puede observarse en las tres principales dimensiones que influyen en la calidad de la representación: el grado de participación ciudadana y compromiso cívico; la rendición de cuentas (accountability); y la receptividad política (responsiveness) (Ortiz, 2014; Pitkin, 1967). Esta última hace referencia al grado de atención que conceden los políticos a las demandas ciudadanas y su reflejo efectivo en las políticas públicas (Pitkin, 1967). Según Leonardo Morlino, se trata de un elemento de análisis crucial cuando se analiza la calidad democrática. Según expone: «El juicio de responsabilidad por parte de los gobernados conlleva también alguna conciencia de sus demandas y una evaluación de la respuesta de los gobernantes en términos de conformidad o no a tales demandas» (2016: 31).

El presente artículo se centra en el análisis de la dimensión de la receptividad y sus nuevas posibilidades de mejora desde la comunicación ciudadana a través de los medios sociales. ¿Están creando los movimientos sociales de la era de la web social nuevas posibilidades para que los ciudadanos comuniquen sus demandas a los políticos y se contribuya a la mejora de la receptividad política? Se trata de una propuesta de análisis teórico en un campo de estudio específico que requiere nuevos planteamientos e indicadores de análisis. En primer lugar, a través de los principales trabajos en este ámbito, exploraremos el problema de la crisis de receptividad política, sus deficiencias y posibilidades de mejora desde los mecanismos de participación ciudadana institucional. En segundo lugar, expondremos el marco teórico sobre cibermovimientos sociales y comunicación política electrónica, para destacar el papel primordial de la sociedad civil y sus estrategias comunicativas online en la construcción de la realidad política. Por último, describiremos, utilizando ejemplos de la observación virtual de estudios de caso, las nuevas estrategias de comunicación que han utilizado los cibermovimientos y sus potencialidades para la mejora de la receptividad política.

2. La receptividad política en el modelo de democracia electoral y posibilidades de mejora desde la participación ciudadana institucional.

2.1. Crisis de receptividad política

En 1967 Hannah Pitkin ya advertía que debían existir instituciones para promover que los Gobiernos fueran sensibles a los intereses de la opinión pública. Según la autora, aunque la calidad de la representación democrática no implicaba estrictamente la delegación permanente hacia los mandatos populares, sí requería la existencia constante de receptividad o sensibilidad hacia tales deseos. Es uno de los rasgos que destacó Robert Dahl (2006, 1992) como requisito indispensable del sistema democrático: el control final de la agenda por parte del demos. Sin embargo, la realidad que han mostrado los expertos en este campo es que el modelo de representación democrática actual presenta deficiencias en la calidad de la receptividad política. Bernard Manin (1997) reflejaba que uno de los principales problemas de la democracia representativa actual podemos hallarlo en el grado de independencia que los representantes poseen respeto de la ciudadanía en el momento de tomar las decisiones políticas. Consideraba que era fundamental el impacto de la libertad de opinión pública en la receptividad política. No obstante, destacaba los problemas para que los sondeos reflejaran la auténtica opinión pública, argumentando que las temáticas y preguntas eran determinadas de antemano y no por la propia ciudadanía.

En 1999, un trabajo de Manin con los autores Adam Przeworski y Susan Stokes revelaba que para ellos la representación comienza precisamente en un acto de sensibilidad o receptividad (responsiveness) de los potenciales representantes hacia los votantes. Es decir, el punto de partida de la representación sería la construcción de un programa de partido, en el que deben quedar reflejadas las «preferencias» de los ciudadanos que han comunicado previamente a los representantes a través de «señales». Según afirman, la capacidad de percibir esas señales constituye el grado de sensibilidad de los representantes. Detectan la existencia de una «asimetría informacional» entre los votantes y los Gobiernos. Exponen que no es necesariamente receptivo un Gobierno que actúa en función de los sondeos de opinión, ya que las opiniones de los votantes sobre la actuación de un partido en ocasiones es incompleta porque no se ha suministrado suficientemente información por parte de la Administración.

Daniel Innerarity (2006: 67) ha evidenciado limitaciones de un proceso democrático basado fundamentalmente en mecanismos de carácter electoral. Contempla la importancia de introducir instrumentos de consulta ciudadana que posibiliten la creación de «un debate público abierto y sustancial». Según él «los referendos […] son uno de los procedimientos democráticos tan insustituibles como insuficientes para que haya una democracia de calidad». Joan Subirats (2005: 7) ha insistido en la excesiva ritualización de los mecanismos de participación, que dificultan la expresión ciudadana tras el proceso electoral y centralizan las posibilidades de acción política en la acción de los partidos. Según declara, más allá de la participación de carácter «negativo» de las elecciones «son muy estrechas y tortuosas las vías para ejercer una visión positiva de los derechos de ciudadanía, a través de campañas, movilizaciones, iniciativas legislativas, consultas populares..., ya que se entiende que son las instituciones las que deben concertar esos cometidos». En el diagnóstico de crisis de legitimidad de representación democrática un estudio de Braulio Gómez y sus colaboradores (2010) mostraba resultados especialmente pesimistas. Se determinaba que la ciudadanía ofrecía una baja puntuación en receptividad: un 3,06 en sensibilidad de los partidos políticos hacia los intereses generales, un 3,99 en la distancia entre ciudadanos y partidos y un 3,80 en la receptividad de los políticos a las demandas ciudadanas.

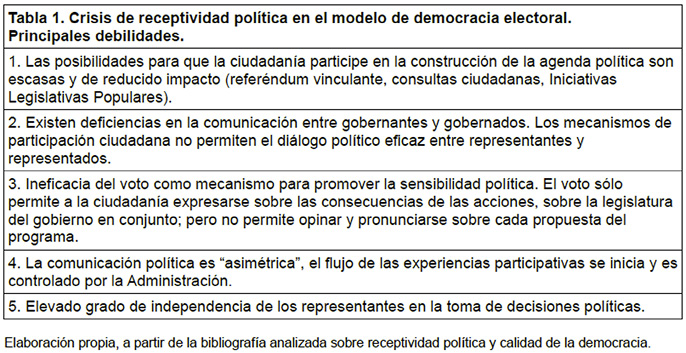

Los estudios reflejan, por tanto, cómo la crisis de representación política del modelo de democracia electoral se observa también de forma específica en la dimensión de la receptividad política (ver tabla 1).

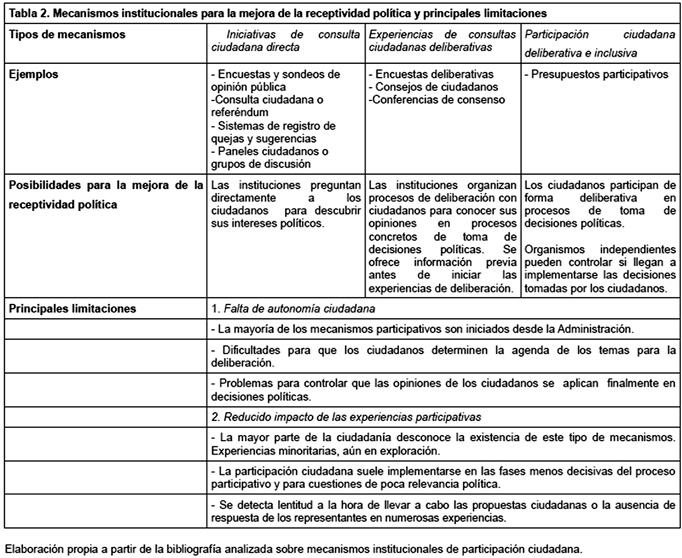

2.2. Nuevos mecanismos institucionales para la mejora de la receptividad política

Las debilidades del modelo de democracia electoral para la participación ciudadana han motivado la creación de otros mecanismos de participación alternativos en el ámbito institucional (Font, Fernández, García, 2017; García, Ganuza, De Marco, 2017; Font, 2011; Colino y Del Pino, 2008; Del Pino y Colino, 2007; Torcal, Montero y Teorell, 2006; Ganuza, 2004). Especialmente durante la década de 1990 y en los inicios del siglo XXI se inicia un cambio de concepción hacia un nuevo modelo de gobernanza más participativa en la Unión Europea (Burns, 2000). Entre los mecanismos de participación que se han promovido en este periodo, encontramos algunos vinculados de forma específica con la mejora de la receptividad política. Se trata de iniciativas que promueven la consulta ciudadana directa; procesos deliberativos de toma de decisiones; y experiencias participativas más inclusivas, como los presupuestos participativos. A través de estos mecanismos los políticos pueden conocer las opiniones de la ciudadanía y mejorar así el grado de sensibilidad a sus demandas.

En primer lugar, en el caso de las consultas ciudadanas directas, el proceso comunicativo suele iniciarse desde la Administración, a través de métodos de agregación de opiniones individuales. Así, encontramos la promoción de encuestas y sondeos de opinión pública, y, cada vez más, el uso de la consulta ciudadana o a veces mal denominada referéndum, pues en la mayoría de los casos se utiliza como un instrumento de sondeo y no adquiere carácter vinculante. Algunas oficinas ciudadanas plantean la posibilidad de que el proceso pueda iniciarse desde la propia ciudadanía, a través de sistemas de registro de quejas y sugerencias. También se han incrementado algunas iniciativas basadas en metodologías de debate entre ciudadanos como los paneles ciudadanos y los grupos de discusión, que sirven a los políticos para conocer periódicamente las valoraciones sobre temas generales o más específicos.

En segundo lugar, se han promovido experiencias de consultas deliberativas. Han proliferado las encuestas deliberativas, popularizadas por James Fhiskin (1992), para incluir a la ciudadanía en el proceso de deliberación de los asuntos públicos. En ellas se realiza un cuestionario previo al proceso participativo, para posteriormente comenzar la deliberación y proporcionar al ciudadano la información necesaria para que conozca el problema; y, por último, el sondeo de opinión. La primera encuesta deliberativa en España se realiza en 2006, sobre el tema del consumo de alcohol en los jóvenes (Cuesta, Font, Ganuza y Gómez, 2008). Destacan asimismo los consejos de ciudadanos, cuya iniciativa ya había sido desarrollada en Alemania y Estados Unidos desde la década de los setenta, pero su expansión llega a finales de los noventa. Se trata de un proceso en el que diversos grupos de ciudadanos, seleccionados de forma representativa y aleatoria, deben deliberar y tomar una decisión sobre una temática propuesta desde la Administración. Los asuntos pueden ser diversos, los más comunes han estado relacionados con la planificación urbanística y diseño de infraestructuras en los municipios. También se han desarrollado experiencias similares a través de conferencias de consenso, en las que se promueve la reunión de expertos con los ciudadanos para debatir sobre un tema de interés público y finalmente obtener un informe final en el que se reflejen las principales conclusiones.

En tercer lugar, se han iniciado experiencias participativas que indicen en mayor medida en la mejora de la receptividad política: los presupuestos participativos (Gisel y Vidueira, 2018). Este método se extendió en Brasil en la década de 1990 y sus resultados positivos hicieron que otros países lo pusieran también en práctica. En España comienzan las primeras experiencias participativas en 2001, en la provincia de Córdoba. En este mecanismo no sólo prevalece la función deliberativa, sino que se incluye a la ciudadanía en los planes de gestión y de control de la toma de decisiones colectivas. Aunque las decisiones no tienen carácter vinculante la puesta en marcha de este tipo de iniciativas se realiza con el fin de tomar en cuenta y aplicar las decisiones ciudadanas. En 2007 un 68% de los presupuestos participativos contaba con una comisión de control en la que podían participar de forma variable miembros de asociaciones y ciudadanos independientes para supervisar que las decisiones de las deliberaciones fueran finalmente aplicadas (Ganuza y Gómez, 2008).

A pesar de los intentos por mitigar las deficiencias en receptividad política en nuestras democracias actuales, los estudios reflejan que estamos solo en el principio del camino. Se ha criticado dos debilidades fundamentales de los nuevos mecanismos participativos: la falta de autonomía de los ciudadanos para iniciar estos procesos y su limitado impacto en la aplicación política real (Font, Fernández, García, 2017; Font, 2011; Beetham, 2011; Del Pino y Colino, 2007). Las investigaciones reflejan la imposibilidad de los ciudadanos para controlar la agenda de los temas de deliberación, y los peligros de que puedan llegar a convertirse en instrumentos para legitimar ciertos intereses políticos. Las experiencias de participación iniciadas en España, en comparación con otros países analizados en Europa, son más limitadas y modestas, y se ha destacado también el desconocimiento de las experiencias por parte de la ciudadanía. Otra crítica es que muchos procesos implican a la ciudadanía en algunas fases del proceso participativo, y no en las decisivas, con lo que se cuestiona la existencia de «auténtica participación». Se alude a la falta de sensibilidad de los políticos en estas medidas. Los estudios plantean que aunque existen avances y mejoras en esta dirección todavía se percibe en numerosas experiencias la ausencia de respuesta por parte de las autoridades a los problemas planteados y la lentitud en tomar medidas (ver tabla 2). En 2018 se están desarrollando nuevas experiencias con mayor vinculación participativa, como la iniciada desde la Comunidad de Madrid (http://decidemadrid.es/presupuestos).

Estas limitaciones de los mecanismos de participación ciudadana iniciados desde el ámbito institucional evidencian la importancia de tener en cuenta también la existencia de iniciativas impulsadas por la propia sociedad civil. Estas pueden aportar un sentido global a las nuevas perspectivas de cambio del modelo democrático y complementar a los mecanismos institucionales, para contribuir a la construcción de una democracia representativa más participativa.

3. La receptividad política en la era de Internet desde el ámbito institucional y los movimientos sociales

3.1. ¿Pueden superarse los límites de los mecanismos de participación institucional en la era de Internet?

Las nuevas posibilidades para la comunicación política que ofrece el escenario de la era digital han impulsado la búsqueda de otras alternativas para la mejora de la participación ciudadana desde diversos enfoques. El nuevo modelo de comunicación interactiva asincrónica y a distancia que posibilitan los medios electrónicos ha llevado a plantear si en la era de Internet pueden hallarse soluciones para la mejora de las deficiencias en receptividad política. Especialmente desde la primera década de 2000, se intensifican las investigaciones que destacan las oportunidades de las NTIC para facilitar la comunicación entre gobernantes y gobernados. Se analizan las posibilidades para la consulta ciudadana a través del correo electrónico, la mensajería instantánea y los formularios; los entornos virtuales de las asambleas parlamentarias y los partidos políticos; y los chats y los weblogs (Stephen Coleman y John Gøtze, 2001; Dader, 2001). Los mecanismos participativos institucionales se adaptan al entorno virtual y proliferan nuevos métodos de consulta online, a través de redes cívicas con autoridades locales, foros de planificación comunitaria, jurados de ciudadanos, town meetings, paneles ciudadanos, y las encuestas deliberativas (Blumler y Gurevicht, 2010).

Sin embargo, a pesar de las potencialidades para la mejora de la receptividad política a través de los mecanismos de democracia electrónica, las investigaciones detectan limitaciones similares a las encontradas en los mecanismos de participación ciudadana offline analizados en el anterior punto. Un ejemplo de este tipo de debilidades se encuentra en las iniciativas de peticiones electrónicas en el ámbito institucional, que pretenden desarrollar mecanismos de democracia directa para que los ciudadanos puedan comunicar sus demandas políticas a los gobernantes e influir así en los procesos de receptividad. A pesar de las potencialidades de este área, que ha avanzado considerablemente en el panorama europeo (Berg, 2017), las experiencias se consideran todavía limitadas, y cuentan con poca confianza por parte de la ciudadanía ante el elevado porcentaje de peticiones que son desestimadas por parte de los parlamentarios y la falta de control de la aplicación de tales peticiones (Mosca y Santucci, 2009; Martí, 2008).

De la misma manera, se ha advertido una comunicación política predominantemente unidireccional a través redes sociales como Facebook o Twitter. Los estudios muestran cómo los políticos utilizan estas herramientas para difundir información, y en menor medida como canal de comunicación bidireccional entre gobernantes y gobernados (Muñiz, Dader, Téllez y Salazar, 2016; García, López de Ayala y Fernández, 2015; Amaral, Zamora, Grandío y Noguera, 2014). Se ha percibido el riesgo de que «las élites institucionales» puedan llegar a reforzar su capacidad de control a través del uso de las TIC (Subirats, 2016).

3.2. Nuevas oportunidades para la receptividad política desde el modelo de comunicación autónoma y participativa de los movimientos sociales

Las limitaciones vinculadas a la autonomía e independencia política halladas en el diagnóstico sobre receptividad en nuestras democracias obliga a tener en cuenta las posibilidades que existen desde la esfera autónoma de la sociedad civil para hacer llegar las demandas e intereses de los ciudadanos. Donatella della Porta y Mario Diani (2011) se han referido específicamente a cómo los movimientos sociales tienen la capacidad de influir en cinco tipos de receptividad: en la receptividad de acceso (hasta qué punto las autoridades están dispuestas a escuchar las preocupaciones del grupo); en la receptividad de agenda (si la reivindicación se convierte en un tema a tratar y se incluye en la agenda del sistema político); en la receptividad política (si la propuesta se convierte en ley); y en la receptividad del rendimiento (si se toman medidas para asegurar que la legislación se aplique adecuadamente). ¿Es posible que la ciudadanía pueda influir en la mejora de las limitaciones de autonomía y control ciudadano que afectan a la receptividad en nuestras democracias?

La perspectiva del interaccionismo simbólico y del construccionismo social ha defendido que la sociedad civil ha contribuido a lo largo de su historia a abrir el proceso comunicativo entre gobernantes y gobernados, a través de la interacción social, en la esfera de la opinión pública (Cohen y Arato, 2001/1992). Los movimientos sociales han conseguido introducir sus demandas en la agenda mediática, pública y política a través de la difusión de sus definiciones alternativas de la realidad, de sus «contramarcos» (Entman, 2003; Gamson y Modigliani, 1989; Gitlin, 1980).

Tal y como advertía Jürgen Habermas (1998/1992), para que los ciudadanos puedan desarrollar una opinión pública libre y participar en el debate político deben existir posibilidades que permitan una comunicación pública autónoma. En el entorno comunicativo de Internet y de la web social, las acciones colectivas que utilizan los movimientos sociales para involucrarse en la arena pública tienen la capacidad de conseguir mayor impacto y visibilidad, gracias a las posibilidades de comunicación pública participativa y autónoma. Esta cultura de la web social, desarrollada a mediados de la década de 2000, potenció una etapa en la que la tecnología comenzaba a encontrarse a disposición de cualquier tipo de usuario, fuera experto o no en NTIC o en informática, para participar en el mundo virtual de numerosas maneras (Pisani y Piotet, 2009; Scolari, 2008; Gillmor, 2004). En este nuevo entorno comunicativo los usuarios se incorporan al proceso de selección y difusión de los contenidos informativos, tradicionalmente atribuido a los profesionales de los medios, que cumplían la función de gatekeepers. José Luis Orihuela (2002) destaca entre sus «diez nuevos paradigmas de la comunicación», que a principios del siglo XXI se había evolucionado del concepto de audiencia al de usuario; de la intermediación a la desintermediación; de la distribución al acceso; de la unidireccionalidad a la interactividad. Manuel Castells desarrolla en 2009 su conceptualización sobre el nuevo modelo de «autocomunicación de masas». En su opinión, esta nueva forma de comunicación posibilita una «autonomía» sin precedentes de los sujetos comunicadores, ya que multiplica los canales y fuentes de comunicación, que han transformado la tradicional unidireccionalidad de la comunicación de masas. Según indica, el nuevo contexto comunicativo «tiene el potencial de hacer posible una diversidad ilimitada y la producción autónonoma de la mayoría de los flujos de comunicación que construyen el significado en el imaginario colectivo» (2009: 108).

El nuevo contexto comunicativo de la era de los medios sociales ofrece por tanto nuevas herramientas para que los movimientos sociales configuren esferas públicas alternativas desde el escenario virtual, que posibilitan la autonomía de la comunicación política ciudadana (Gerbaudo, 2017; Castells, 2012; Downing, Villareal, Gil y Stein, 2001). Desde este punto de vista, Chris Atton (2004) ha enfatizado cómo los activistas de los movimientos sociales pueden distribuir sus ideas a una audiencia más amplia a través de los medios alternativos electrónicos. Explica cómo en la era de Internet desde la arena del conflicto la ciudadanía puede redefinir los recursos simbólicos que utiliza para equilibrar las asimetrías de poder entre los movimientos sociales y los medios de comunicación. Douglas Kellner (2003a) explica que el uso de la tecnología mediada por ordenadores desde las protestas políticas puede potenciar nuevos terrenos para elevar las voces de los grupos excluidos de los medios de comunicación tradicionales. Así, destaca que este tipo de acciones puede incrementar su potencial para intervenir en política y expandir potencialmente la esfera de la democratización.

A continuación analizaremos las nuevas estrategias comunicativas que han desarrollado los movimientos sociales en la era de los medios sociales vinculadas con la mejora de la receptividad política. Se trata de un campo que no ha sido estudiado de forma explícita por la comunidad investigadora y que precisa de nuevos indicadores para su estudio específico.

4. Ciberacciones a través de Twitter y las peticiones online en el contexto del 15-M. Herramientas ciudadanas para influir en la receptividad política.

La irrupción del modelo de comunicación autónoma y participativa del escenario de los medios sociales ha posibilitado la emergencia de un nuevo repertorio de tácticas de acción colectiva (Gerbaudo, 2017; Ortiz, 2016a; della Porta y Diani, 2011; Surman y Reilly, 2005). Los movimientos sociales de la era de Internet y la web social («cibermovimientos sociales») han creado nuevas estrategias comunicativas que tienen la potencialidad de introducir nuevas alternativas para la mejora de las dimensiones de la representación democrática desde la sociedad civil (Ortiz, 2017, 2016b, 2014). En este apartado nos centraremos en el análisis de las acciones colectivas de estos movimientos para la mejora de la comunicación de los ciudadanos con sus representantes políticos, que puede influir en la mejora de la crisis de receptividad política.

A continuación destacaremos cómo estos colectivos, a través de las nuevas campañas de comunicación online han creado dos tipos de ciberacciones específicas para la comunicación ciudadana. En el caso de los movimientos enmarcados en el contexto del denominado movimiento 15-M, surgido en 2011, las campañas de comunicación online fueron decisivas para poder crear entornos de debate público sobre la regeneración democrática española (Ortiz, 2016b; Romanos y Sádaba, 2016; Theocharis et al., 2015; Candón y Benítez, 2014; Gerbaudo, 2012; Castells, 2012). A partir de las experiencias de observación directa virtual detectamos dos tipos de ciberacciones vinculadas a la mejora de la receptividad política: 1) las ciberacciones Trending Topic a través de campañas de comunicación en Twitter ; y las 2) peticiones de firmas online.

4.1. Ciberacciones Trending Topic para participar en la construcción de la agenda pública.

Las campañas comunicativas de los cibermovimientos han utilizado Twitter como un instrumento para comunicar sus demandas (Gerbaudo, 2017, Saura, Muñoz-Moreno, Luego-Navas, y Martos, 2017; Gil y Guilleumas, 2017; Theocharis et al., 2015). En este sentido, destacan especialmente las acciones Trending Topic (TT), en las que los activistas han conseguido notoriedad pública y mediática situando sus objetivos y acciones colectivas entre las principales tendencias de Twitter. En este tipo de acciones de difusión informativa los cibermovimientos demandan la colaboración colectiva de los usuarios para que retuiteen y extiendan en las redes distribuidas las temáticas propuestas. Lograr la inclusión de estas etiquetas en la lista de las tendencias de Twitter implica que los movimientos sociales consigan introducir sus reivindicaciones en la agenda de temas en la esfera de la opinión pública y en los debates políticos.

Para conseguir llegar a la posición de tendencia en Twitter los cibermovimientos no requieren únicamente el retuit (RT) colectivo de un único hashtag. Las tendencias de Twitter se caracterizan por su carácter efímero. De esta manera, este tipo de acciones de difusión informativa deben repetirse de forma periódica utilizando nuevos hashtags que reemplacen a los anteriores cuando ya han conseguido ser TT. Como difundía el usuario @acampadasol los días 17 y 18 de junio de 2011, en el contexto de la manifestación global contra el pacto del euro: «Renovamos tags xq a las 24h de uso es más difícil llegar a TT (Por eso #15M o #19J ya no son TT mundial aunque sigamos tuiteándolo miles)» (@acampadasol, 27/05/2018, https://goo.gl/RGVgA4).

Podemos ejemplificar este tipo de estrategia comunicativa con algunas ciberacciones Trending Topic impulsadas por colectivos vinculados con el movimiento del 15-M.

4.1.1. Ciberacciones de la primera conmemoración del 15-M (2012).

La primera acción TT se enmarca en el primer aniversario de la manifestación del 15-M, después de un año de protestas de los movimientos de indignados. Se trataba de una serie de acciones reivindicativas programadas entre el sábado 12-M, día en que estaba planeada la celebración de manifestaciones conmemorativas y el martes 15-M, día del cumpleaños del movimiento. Los colectivos utilizaron varias acciones Trending Topic para conseguir hacer presente la visibilidad del movimiento un año después de las primeras protestas. El 15 de mayo de 2012 el usuario @acampadasol difundía en las primeras horas de la mañana: «Hoy #es15M. Usemos ese HT para contarnos qué hemos vivido durante este año, qué cosas han cambiado en nuestras vidas. ¿Qué#es15M para ti?» (@acampadasol, 15/05/2012, https://goo.gl/Qx2sdB). Esa misma mañana, a las 12.41 h. el hashtag #es15M se convertía en una de las principales tendencias a escala global (Trendsmap.com, 15/05/2012; ver imagen 1).

A las 13.15h. Twitter registraba que #es15m encabezaba la lista de los TT en España (Twitter.com; ver imagen 2).

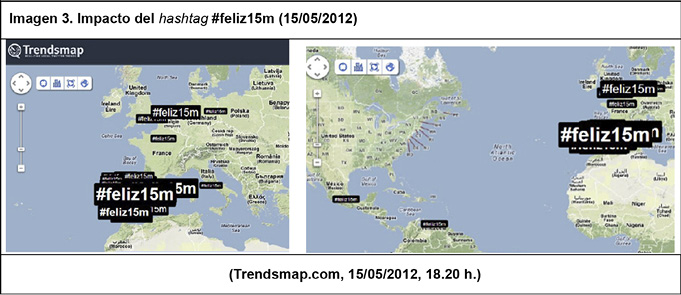

Cuando la acción Trending Topic consigue su objetivo inicial los colectivos lanzan el segundo hashtag #Feliz15M, para mantener la presencia del movimiento entre las principales tendencias. Como difundía @acampadabcn: «Gràcies gent! #Es15M ja és TT Mundial! #Feliz15M a tots! Seguiu les accions a BCN #MisionPARS #BancoDaciónYa» (@acampadabcn, 15/05/2012, https://goo.gl/1tKTUV). Esa misma tarde, a las 18.20 h. #Feliz15M se convertía en TT a escala mundial (Trendsmap.com, 15/05/2012; ver imagen 3).

Los cibermovimientos logran finalmente mantener a lo largo del día el tema del movimiento 15-M como una de las principales tendencias. Se detectaba que entre los diez tags más populares de la semana, cinco estaban relacionados con hashtags iniciados desde los colectivos del movimiento 15-M (#12m15m, #12mglobal,#12m, #bankia, #15m) (Trendsmap.com, 15/05/2012; ver imagen 4). De estos, #12m15m había conseguido situarse en la primera posición de las tendencias sociales de esa semana.

4.1.2. Ciberacciones del 23-O, «Rodea el Congreso»

La segunda acción TT se contextualiza en torno al 23-O de 2012, vinculada a las acciones colectivas de Rodea el Congreso. En julio de 2012, se difundía desde Plataforma en pie, un llamamiento a una acción colectiva para rodear de forma indefinida las inmediaciones del Congreso de los Diputados. La acción pretendía pedir la dimisión del Gobierno y demandaba la apertura de un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución en la que se reflejara una «representación democrática real» (Plataforma en pie, 31/07/2012, https://goo.gl/9HFB3q). Diversos colectivos de indignados se suman a la protesta del 25 de septiembre con el objetivo generalizado de comunicar a las autoridades políticas el descontento ciudadano ante las medidas tomadas en la gestión de la crisis económica. Desde el 25-S las iniciativas para protestar en los alrededores del Congreso se intensifican. Se crea la Coordinadora 25-S, que se define como una «Organización política, grupos, asambleas, plataformas y personas diversas que nos juntamos para ir juntas el #25S a rodear el Congreso», (Plataforma en pie, 11/08/2012, https://goo.gl/S1YXSk).

A través de este grupo se promueven acciones de protesta espontáneas y simbólicas cerca del Congreso para llamar la atención de los políticos y hacer oír las demandas de los ciudadanos. Los colectivos planifican nuevas protestas para el mes de octubre: 23-O, 25-O y 27-O. Las protestas se inician el día 23 de octubre porque ese día los diputados se reunían en el Congreso para debatir los Presupuestos Generales del Estado para 2013, denominados por los colectivos «presupuestos de la deuda». Los grupos proponen una marcha colectiva hasta la plaza de Neptuno, lugar en el que se desarrollarían asambleas ciudadanas para debatir sobre la cuestión de la crisis económica y la propuesta del proceso constituyente. Posteriormente se proponía la acción simbólica Empapela el Congreso, en la que la multitud colocaría las propuestas que querían comunicar a los diputados en las vallas de seguridad establecidas en torno al Congreso (Coordinadora 25-S, 20/10/2012, https://goo.gl/CWmuVb).

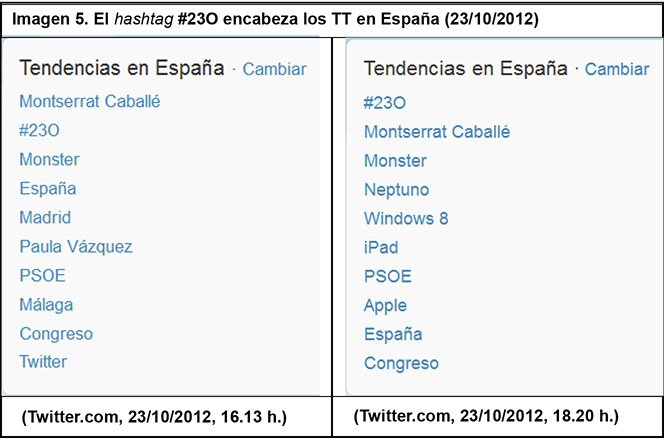

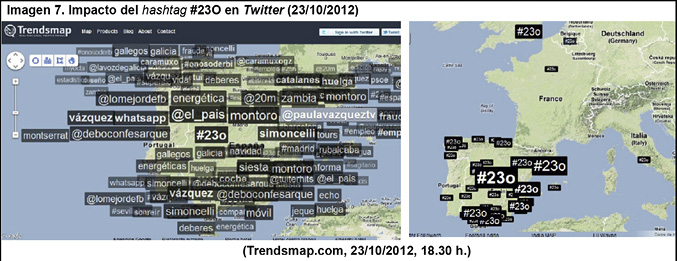

Las acciones Trending Topic para el 23-O consiguieron sus objetivos previstos para acceder a las principales tendencias de Twitter. Durante la mañana se anuncia el hasgtag #23-O para comenzar la campaña y #Empapelaelcongreso para mantener la visibilidad durante la tarde. El usuario @coordinadora25S publicaba a las 11.00 h.: «Hoy #23o lanzamos el HT #EmpapelaElCongreso porque tenemos muchas propuestas que hacer al Gobierno y queremos que se vea» (@Coordinadora25S, 23/10/2012, https://goo.gl/EFi4ex). A las 11.18h. especificaba la estrategia para coordinar el uso de los hashtags: «EmpapelaElCongreso durante toda la tarde y usa el HT #23o durante todo el día» (@Coordinadora25S, 23/10/2012, https://goo.gl/PpcZb5). A las 16.13 h. el hashtag #23O ocupaba el segundo puesto de la lista de tendencias de España (Twitter.com, 23/10/2012; ver imagen 5). A las 18.20 h. #23O encabeza la lista de los TT, junto a otros hashtags relacionados (#Neptuno, #Congreso...) (Twitter.com, 23/10/2012; ver imagen 5).

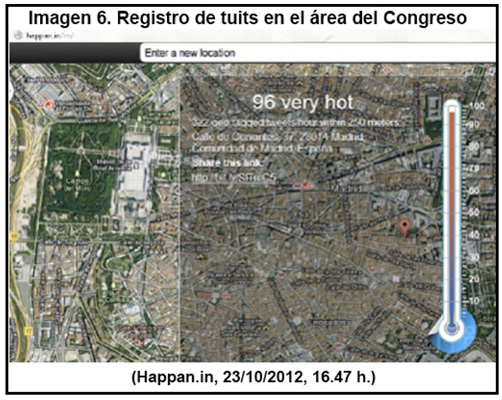

Esa misma tarde, cuando se inician las protestas, se intensifica la actividad en Twitter. Desde la herramienta Twetter Metter, en happan.in, se registraba a las 16.47 h. un nivel del 96% de actividad comunicativa en los alrededores del Congreso. Se contabilizaban 322 tuits por hora en un radio de 250 metros de las Cortes (Happan.in, 23/10/2012; ver imagen 6).

A las 18. 30h. el hashtag #23O se situaba en una posición central entre las diversas tendencias del momento, y se extendía en diversos países (Trendsmap.com, 23/10/2012; ver imagen 7).

El hashtag #23O consiguió mantenerse durante toda la jornada entre las principales tendencias de Twitter. A las 20 h. se situaba en la cuarta posición, conviviendo con el nuevo hashtag #empapelaelcongreso (Twitter.com, 23/10/2012, ver imagen 8).

A través de este tipo de acciones Trending Topic los colectivos han creado nuevas oportunidades para participar en la construcción de la agenda pública y, por tanto, para influir en la agenda mediática y política.

4.2. Peticiones online para iniciar la comunicación política en la esfera de la opinión pública. El caso de la ILP de la Plataforma Afectados por la Hipoteca.

Una de las principales herramientas para que los ciudadanos inicien la comunicación con sus representantes han sido las peticiones online creadas por los cibermovimientos sociales. Este tipo de acciones se convierten en auténticas campañas de comunicación comenzadas desde la sociedad civil y potencian la visibilidad de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y las peticiones online que se han iniciado de forma paralela en el seno del ámbito institucional.

Destaca el caso de la ILP para la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social impulsada desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El colectivo consigue entregar el 5 de febrero de 2013 un total de 1.402.854 firmas en el Congreso (Afectadosporlahipoteca.com, 9/02/2013, https://goo.gl/YtGBa9) y finalmente se admite a trámite el día 12 de febrero.

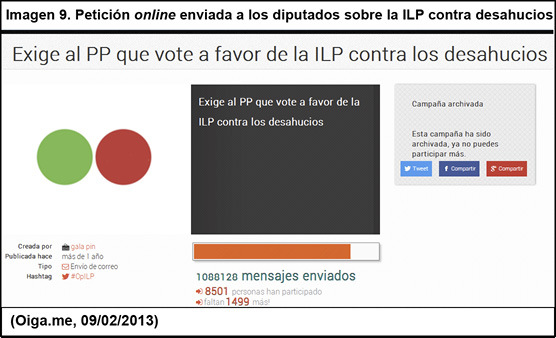

Según admiten desde la PAH, la admisión a trámite estuvo determinada por las acciones colectivas de los movimientos sociales y sus campañas de comunicación (13/02/2013, https://goo.gl/EpyKfJ). Una de las principales campañas que se inician durante el periodo del 5 al 12 de febrero se llevó a cabo a través de peticiones masivas online. El 9 de febrero se animaba desde la PAH a enviar a los diputados del Congreso una carta virtual en la que los ciudadanos comunicaban los motivos por los que querían que fuese aprobada la ILP. Desde la plataforma de firmas online Oiga.me se difundía esta petición, de la que podemos destacar el siguiente contenido:

No podemos perder más tiempo. Hay vidas literalmente en juego y hay que actuar de manera inmediata. Por este motivo solicitamos a su grupo parlamentario que se comprometa por escrito a defender las demandas que contiene la ILP desde hoy mismo, a votar favorablemente en la tramitación de la ILP y en la posterior votación de la misma. Exigimos un posicionamiento claro. Sin rebajas ni concesiones de ningún tipo.

En caso de no recibir respuesta afirmativa, entenderemos que su partido renuncia a escuchar la voluntad de una incontestable mayoría (Oiga.me, 09/02/2013, https://goo.gl/c9aS1X).

Esta acción colectiva fue un éxito, registrándose finalmente más de un millón de mensajes, en la que participaron más de 8.500 personas (Oiga.me, ver imagen 9).

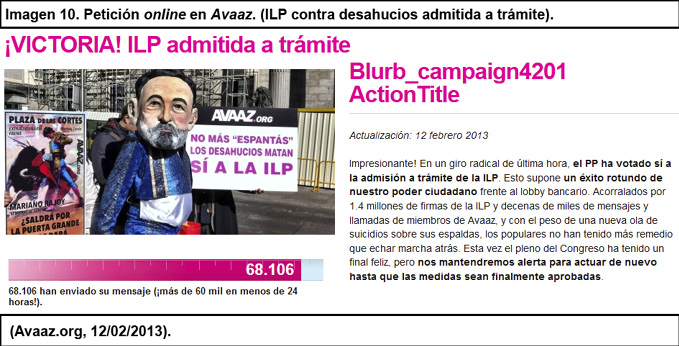

Las campañas de otras plataformas de firmas se sumaron a esta iniciativa. El colectivo Avaaz consigue del 8 al 12 de febrero casi 70.000 firmas. Según registraba en su página web, se llegaron a alcanzar más de 60.000 firmas en 24 horas (Avaaz.org, 12/02/2013, https://goo.gl/dKnbt5; ver imagen 10).

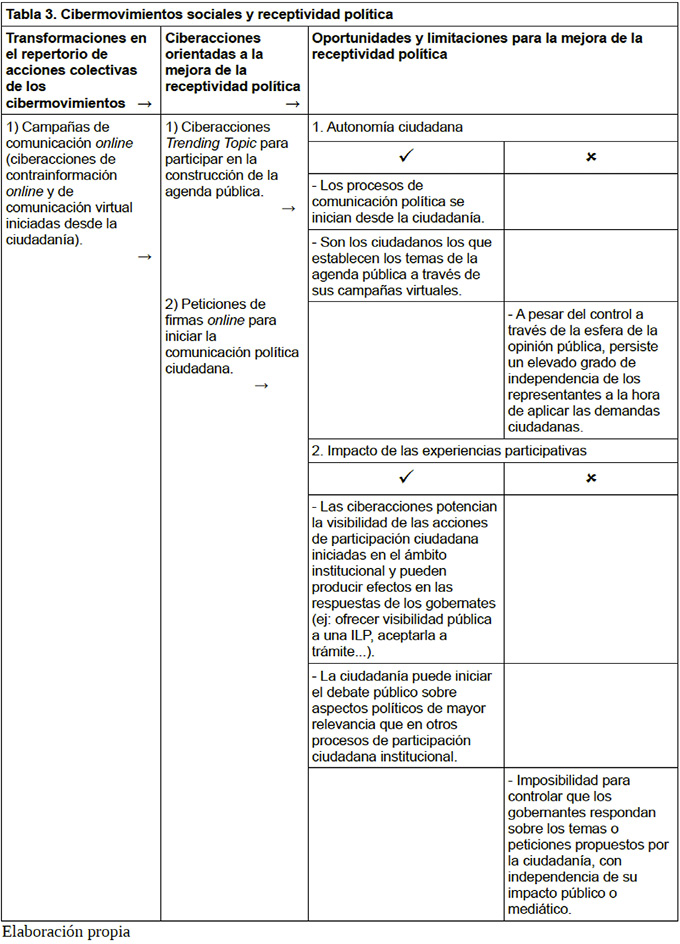

Los ejemplos de ciberacciones analizados, tanto las acciones en Twitter como las peticiones online, ofrecen nuevas posibilidades para la mejora de las deficiencias encontradas en los mecanismos participativos institucionales. Se observan nuevas posibilidades para incrementar los niveles de autonomía ciudadana, a través de acciones colectivas en los que la propia ciudadanía inicia el proceso comunicativo. Asimismo, las ciberacciones tienen la posibilidad de potenciar el impacto de las experiencias participativas que se han iniciado previamente en el ámbito institucional (como las ILP). Es posible favorecer la visibilidad de los contramarcos de los movimientos en la esfera de la opinión pública, que pueden llegar a influir en la toma de decisiones políticas. No obstante, continúan existiendo limitaciones para controlar las respuestas políticas a las demandas y peticiones ciudadanas que se inician desde los cibermovimientos sociales (ver tabla 3).

5. Conclusiones

El objetivo del presente artículo ha sido contribuir a la apertura del campo de estudio sobre cibermovimientos sociales y receptividad política. Se trata de una aproximación interdisciplinar, que ha interrelacionado dos ámbitos emergentes de gran relevancia social: cómo las transformaciones comunicativas en los movimientos de la era de la web social pueden influir en la crisis de receptividad política del siglo XXI.

A partir de la exploración bibliográfica realizada en el primer epígrafe podemos concretar las principales limitaciones que afectan a la crisis de receptividad política y que dificulta, por tanto, el grado de atención y respuesta de los políticos a las demandas ciudadanas. Estas hacen referencia a: 1) la escasez y reducido impacto de los mecanismos existentes de comunicación ciudadana; 2) las deficiencias en la comunicación entre gobernantes y gobernados; 3) la ineficacia del voto para que la ciudadanía se pronuncie sobre las propuestas de los programas políticos; 4) la comunicación asimétrica, iniciada y controlada por la Administración; y 5) el elevado grado de independencia de los representantes políticos. La segunda parte del epígrafe establece que las limitaciones halladas en el modelo de democracia electoral han promovido un cambio en la concepción de las democracias del siglo XXI, en la que se acepta que es necesario el incremento de mecanismos de participación ciudadana. Tras el análisis de las principales iniciativas impulsadas para mejorar la comunicación política ciudadana y la receptividad política (desde el ámbito institucional) se recogen sus principales limitaciones, asociadas a: 1) la falta de autonomía ciudadana; y 2) al reducido impacto de este tipo de experiencias en la política actual.

Estas conclusiones fundamentan los planteamientos del marco teórico sobre cibermovimientos sociales y receptividad, planteados en el segundo epígrafe de este artículo. Se determina la importancia de tener en cuenta los procesos de comunicación política creados desde la sociedad civil, desde las acciones colectivas que se desarrollan en la esfera de la opinión pública, las cuales han constituido a lo largo de la historia el germen de numerosos cambios políticos. Los estudios sobre participación ciudadana online y comunicación política deben complementarse con investigaciones que analicen la influencia de las ciberacciones impulsadas por los movimientos sociales de la era de la web social, para observar sus potencialidades y mejorar estas limitaciones de los mecanismos participativos iniciados desde el ámbito institucional. Este análisis teórico refleja que la inclusión de los contramarcos de los movimientos en el imaginario colectivo posibilita la transformación del clima de opinión y favorece que las demandas de la ciudadanía sean escuchadas y tomadas en consideración por las autoridades políticas. Las estrategias comunicativas llevadas a cabo a través de las acciones colectivas de los movimientos juegan un papel fundamental. Así, las transformaciones del nuevo modelo de comunicación autónoma y participativa desde la irrupción de los medios sociales han producido cambios en las estrategias comunicativas de los que podemos denominar «cibermovimientos sociales».

A través de la observación directa de casos de estudio de colectivos vinculados al contexto del movimiento 15-M, el tercer epígrafe describe dos tácticas vinculadas de forma específica a potenciar la comunicación ciudadana y la receptividad política. Las campañas de comunicación online de los cibermovimientos (basadas fundamentalmente en acciones de contrainformación y de comunicación virtual) han promovido el desarrollo de 1) las ciberacciones Trending Topic y 2) las peticiones de firmas online. Las primeras reflejan cómo los movimientos sociales utilizan campañas de contrainformación a través de Twitter para difundir sus demandas en la lista de las principales tendencias sociales en esta red social. Así, consiguen introducir los temas (contramarcos) de los que quieren obtener una respuesta política en la agenda pública. Las segundas se han convertido en un instrumento para que la ciudadanía pueda iniciar el proceso de comunicación política, a través de peticiones que demandan una respuesta.

Estos tipos de ciberacciones poseen potencialidades para mejorar las limitaciones encontradas en los mecanismos de participación ciudadana institucional. Algunas deficiencias relacionadas con la falta de autonomía ciudadana pueden mitigarse, pues la propia ciudadanía: 1) puede iniciar los procesos de comunicación política; y 2) seleccionar y difundir los temas en la agenda pública. Estas acciones favorecen que los políticos puedan conocer sus intereses y opiniones sobre la realidad política.

Asimismo, es posible mejorar las limitaciones vinculadas al reducido impacto de las iniciativas institucionales de participación ciudadana, ya que 1) este tipo de ciberacciones potencia su visibilidad en la esfera de la opinión pública, impulsando a los representantes a pronunciarse sobre los temas o peticiones difundidos. Además, 2) la ciudadanía tiene la posibilidad de introducir en el debate público aspectos de relevancia política o potencialmente controvertidos, que no suelen incluirse en procesos de consulta ciudadana desde el ámbito institucional.

Sin embargo, en este tipo de ciberacciones continúan presentes las deficiencias relativas al elevado grado de independencia de los representantes, ya que el hecho de que los ciudadanos encuentren canales para que los políticos escuchen de forma directa sus demandas no implica que finalmente las apliquen. Asimismo, independientemente del impacto público o mediático que alcancen las campañas de comunicación en Twitter o las propias peticiones online, a través de estas ciberacciones no es posible controlar el impacto de la respuesta política.

Podemos determinar que este tipo de ciberacciones puede mejorar en gran medida la receptividad de acceso (della Porta y Diani, 2011), ya que, en un primer nivel, consiguen que los representantes escuchen sus demandas políticas. Se trata del primer paso para mejorar la receptividad de agenda, política y de rendimiento.

Son necesarias futuras investigaciones en las que se tengan en cuenta estos indicadores analíticos para analizar de forma empírica el impacto de experiencias participativas que se hayan iniciado de forma paralela desde el ámbito institucional y desde los cibermovimientos sociales.

6. Bibliografía

Amaral, Inês; Zamora, Rocío, Grandío; María del Mar y Noguera, José Manuel (2014). Flows of communication and ‘influentials’ in Twitter: A comparative approach between Portugal and Spain during 2014 European Elections. En: Observatorio Journal, vol. 10, nº 2, 111-128. https://doi.org/10.7458/obs1022016900

Atton, Chris (2004). An Alternative Internet. Radical Media, Politics and Creativity. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Beetham, David (2011). Do parliaments have a future?. En: Alonso, Sonia y Keane, John (Eds.). The Future of Representative Democracy. Cambridge University Press, 124-143.

Berg, Janne (2017). Political Participation in the Form of Online Petitions: A Comparison of Formal and Informal Petitioning. En: International Journal of E-Politics, vol. 8, nº 1, 14-29. https://doi.org/10.4018/IJEP.2017010102

Blumler, Jay y Gurevitch, Michael (2010/2001). The New Media and Our Political Communication Discontents: Democratizing Cyberspace. En: Information, Communication & Society, vol. 4, bº1, 1-13. https://doi.org/10.1080/713768514

Burns, Tom (2000). The Future of Parliamentary Democracy: Transition and Challenge in European Governance (Green paper prepared for the Conference of the Speakers of EU Parliaments, Roma, sept. 22-24). Roma: Upsala.

Candón, José y Benítez, Lucía (2014). La cultura digital global en los movimientos sociales contemporáneos. Los casos del 15M en España y el 20F en Marruecos. En: Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, nº 127, 14-25. http://dx.doi.org/10.16921

Castells, Manuel (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza.

Castells, Manuel (2012). Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza editorial.

Cohen, Jean y Arato, Andrew (2001/1992). Sociedad civil y teoría política. Fondo de Cultura Económica: México D. F.

Coleman, Stephen y Gøtze, John. (2001). Bowling Together: online Public Engagement in Policy Deliberation. London: Hansard Society.

Colino, César y Del Pino, Eloísa (2008). Democracia participativa en el nivel local: debates y experiencias en Europa. En: Revista catalana de dret public, nº 37, 247-283.

Cuesta, María; Font, Joan; Ganuza, Ernesto; Gómez, Braulio y Pasadas, Sara (2008). Encuesta deliberativa. ¿Cómo sería una opinión pública informada? En: Boletín CIS, nº 4, 1-11.

Dader, José Luis (2001). La ciberdemocracia posible: Reflexión prospectiva a partir de la experiencia en España. En: Cuadernos de Información y Comunicación (CIC), nº 6, 177-220.

Dahl, Robert (1992). La democracia y sus críticos. Barcelona: Paidós.

Dahl, Robert (2006). On Political Equality. New Haven: Yale University Press.

Del Pino, Eloísa y Colino, César (2007). Un Fantasma Recorre Europa: renovación democrática mediante iniciativas de promoción de la participación ciudadana en los gobiernos locales (Alemania, Francia, Reino Unido y España). En: Unidad de Políticas comparadas CSIC, n.º 4.

Diani, Mario y Della Porta, Donatella. (2011). Los Movimientos sociales. CIS-Complutense: Madrid.

Downing, John D. H.; Villareal, Tamara; Gil, Gèneve y Stein, Laura (2001). Radical Media: Rebellious Communication and Social Movements. California: Sage Publications.

Entman, Robert (2003). Cascading Activation: contesting the White House´s frame after. 9/11. En: Political Communication, vol. 20, nº 4, 415-432. https://doi.org/10.1080/10584600390244176

Fhiskin, James (1995). Democracia y deliberación. Nuevas perspectivas para la reforma democrática. Barcelona: Ariel.

Font, Joan (Coord) (2011). Democracia local en Andalucía. Experiencias participativas en los municipios andaluces. Sevilla: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces.

Font, Joan; Fernández, José Luis y García, Patricia (2017). Instrumentos para la participación ciudadana y requisitos para su efectividad. En: Revista Vasca de Administración Pública, vol. 107, nº 2, 617-646.

Gamson, William A. y Modigliani, Andre (1989). Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach. En: American Journal of Sociology, vol. 95, nº 1, 1-37. https://doi.org/10.1086/229213

Ganuza, Ernesto y Gómez, Braulio. (2008). Control político y participación en democracia: los presupuestos participativos. En: Estudios de Progreso, nº 38, 9-37. Fundación Alternativas.

Ganuza, Ernesto (2004). La participación ciudadana en el ámbito local europeo. En Revista de estudios europeos, nº 38, 77-91.

García, Catalina; López de Ayala, Beatriz y Fernández, José Gabriel. (2015). Twitter como plataforma de los alcaldes para la comunicación pública. En: Estudios sobre el Mensaje Periodístico, vol. 21, nº 2, 757-772. http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2015.v21.n2.50884

García, Patricia; Ganuza, Ernesto y De Marco, Stefano (2017). ¿Asambleas, referéndums o consultas? Representaciones sociales de la participación ciudadana. En: REIS, nº 157, 45-64. https://doi.org/10.5477/cis/reis.157.45

Gerbaudo, Paolo (2012). Tweets and the streets: Social media and contemporary activism. London: Pluto Press.

Gerbaudo, Paolo (2017). From Cyber-Autonomism to Cyber Populism: An Ideological History of Digital Activism. En: TripleC, vol. 15, nº 2, 477-489.

Gil, Hernán y Guilleumas, Rosa María (2017). Redes de comunicación del movimiento 15M en Twitter. En: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, vol. 28, nº 1, 136-146. https://doi.org/10.5565/rev/redes.670

Gillmor, Dan (2004). We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People. California: O’Reilly Media.

Gisel, Irene y Vidueira, Pablo (2018). Presupuesto participativo: una revisión de la investigación científica y sus implicaciones democráticas del 2000 al 2016. En: Universitas, nº 28. https://doi.org/10.17163/uni.n28.2018.08

Gitlin, Todd (1980). The Whole World is Watching. Mass media in the making & unmaking of the new left. Berkeley: University of California Press.

Gómez Fortes, Braulio; Palacios, Irene; Pérez Yruela, Manuel y Vargas-Machuca, Ramón (2010). Calidad de la democracia en España. Una auditoría ciudadana. Barcelona: Ariel.

Habermas, Jürgen. (1998). Facticidad y Validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría de discurso. Madrid: Trotta.

Innerarity, Daniel (2006). El nuevo espacio público. Madrid: Espasa Calpe.

Kellner, Douglas (2003a). Globalization, technopolitics, and revolution. En: Foran, J. (Ed.) The Future of Revolutions. Rethinking Radical Change in the Age of Globalization. 180-194. London: Zed Books.

Manin, Bernard; Przeworski, Adam y Stokes, Susan (1999). Introduction. En: Adam Przeworski, Susan Stokes y Bernard Manin (Eds.). Democracy, Accountability, and Representation. Cambridge: Cambridge University Press, 1-26.

Manin, Bernard (1998). Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza Editorial.

Martí, José Luis (2008). Alguna precisión sobre las nuevas tecnologías y la democracia deliberativa y participativa. En: IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 1-12. http://doi.org/10.7238/idp.v0i6.464

Morlino, Leonardo (2016). ¿Cómo analizar las calidades democráticas? En: de Oliveira Xavier, Lídia y Domínguez Avila, Carlos (Coords.) A Qualidade da Democracia no Brasil. Editora CRV, 21-48.

Mosca, Lorenzo y Santucci, Daria (2009). Petitioning online. The Role of E-Petitions in Web Campaigning. En: Baringhorst, Sigrid; Kneip, Veronika y Niesyto, Johanna (Eds.). Political Campaigning on the Web. London: Transaction Publishers, 121-146.

Muñiz, C.; Dader, J.L.; Téllez, N.M. y Salazar, A. (2016). ¿Están los políticos políticamente comprometidos? Análisis del compromiso político 2.0 desarrollado por los candidatos a través de Facebook. En: Cuadernos.info, nº 39, 135-150. https://doi.org/10.7764/cdi.39.970

Norris, Pippa (2011). Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge University Press.

Orihuela, José Luis (2002). Nuevos paradigmas comunicativos en la era de Internet. En: Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, nº 77.

Ortiz Galindo, Rocío (2017). El fortalecimiento del compromiso cívico desde los cibermovimientos sociales. Nuevas tendencias de participación política en la era de las redes. En: Telos, nº 107.

Ortiz Galindo, Rocío (2016a). Social cybermovements: a review of the concept and theoretical framework. En: Communication & Society, nº 29.

Ortiz Galindo, Rocío (2016b). Estrategias de comunicación interpersonal y pública en los movimientos sociales. Transformaciones de las redes informales y de los repertorios en la era de la Web social. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 11.

Ortiz Galindo, Rocío (2014). Los cibermovimientos sociales. Nuevas oportunidades comunicativas en la era de Internet y de la Web social, nuevas posibilidades de transformación democrática. Tesis doctoral. Universidad de Navarra.

Pisani, Francis y Piotet, Dominique (2009). La alquimia de las multitudes. Cómo la web está cambiando el mundo. Madrid: Paidós.

Romanos, Eduardo y Sádaba, Igor (2016). De la calle a las instituciones a través de las apps: consecuencias políticas de las prácticas digitales en el 15M. En: Revista Internacional de Sociología, vol.74, nº 4, e048. http://dx.doi.org/10.3989/ris.2016.74.4.048

Pitkin, Hannah F. (1967). The concept of representation. Berkeley: University of California Press.

Saura, Geo; Muñoz-Moreno, José-Luis; Luego-Navas, Julián y Martos, José-Manuel (2017). Protestando en Twitter: ciudadanía y empoderamiento desde la educación pública. EnÇ: Comunicar, nº 53 (XXV), 39-48. https://doi.org/10.3916/C53-2017-04

Scolari, Carlos (2008). Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva. Barcelona: Gedisa.

Subirats, Joan. (2005). Democracia, Participación y Transformación social. En Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 4, nº 12.

Subirats, Joan (2016). Internet y democracia. Politizar la transformación tecnológica. En: Gaceta Sindical: reflexión y debate, nº 27, 61-72.

Surman, Mark y Reilly, Katherine (2005). Apropiarse de Internet para el cambio social. Hacia un uso estratégico de las nuevas tecnologías por las organizaciones transnacionales de la sociedad civil. En: Cuadernos de trabajo de Hegoa, nº 38:1-93.

Theocharis, Yannis; Lowe, Will; Van Deth, Jan y García-Albacete, Gema (2015). Using Twitter to mobilize protest action: Online mobilization patterns and action repertoires in the Occupy Wall Street, Indignados, and Aganaktismenoi movements. En: Information, Communication & Society, vol. 18, nº 2, 202-220. https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.948035

Torcal, Mariano; Montero, José Ramón y Teorell, Jan (2006). La participación política en España: modos y niveles en perspectiva comparada. En: José Ramón Montero, Joan Font y Mariano Torcal (Coords.) Ciudadanos, asociaciones y participación en España. Madrid: CIS.