recibido: 19.01.2018 / aceptado: 19.06.2018

Un análisis de las asignaturas sobre Comunicación y Relaciones Públicas en los másters universitarios españoles tipo MBA (curso 2016-2017)

An analysis of communication subjects in the official MBA degrees in Spain (academic year 2016-2017)

Kathy Matilla

Universitat Ramon Llull

Joan Cuenca-Fontbona

Universitat Ramon Llull

Marc Compte-Pujol

Universidad Central de Cataluña

Referencia de este artículo

Matilla, Kathy; Cuenca-Fontbona, Joan y Compte-Pujol, Marc (2018). Un análisis de las asignaturas sobre Comunicación y Relaciones Públicas en los másters universitarios españoles tipo MBA (curso 2016-2017). En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº16. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica y Universitat Jaume I, 221-240. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2018.16.12

Palabras clave

Comunicación corporativa; Director de comunicación (dircom); EEES-Espacio Europeo de Educación Superior; España; Masters in Business Administration (MBA); relaciones públicas.

Keywords

Corporate Communications; Director of Communication (dircom); EHEA-European Higher Education Area; Masters in Business Administration (MBA); Public Relations; Spain.

Resumen

El propósito de esta investigación es identificar y analizar los masters oficiales tipo MBA (Master in Business Administration) del sistema universitario español, así como las asignaturas específicas sobre comunicación corporativa y/o relaciones públicas que pudieran aparecer en sus planes de estudio en el curso 2016-2017. Para identificar la muestra se desarrolló un estudio descriptivo transversal de las titulaciones oficiales de master tipo MBA presentes en el buscador web de ANECA ¿Qué estudiar y dónde? y en el buscador de títulos oficiales Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, QEDU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Posteriormente se aplicó análisis de contenido. Se identificaron treinta y nueve (39) masters universitarios tipo MBA. Se observa que la presencia de asignaturas específicas sobre comunicación en los programas formativos analizados es prácticamente inexistente, ya que únicamente dos (2) masters incluyen una (1) asignatura en su plan de estudios: en el master de la Universidad Cardenal Herrera-CEU se incluye una única asignatura de un (1) crédito ECTS denominada Comunicación Integral y, en otro más, el de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, se imparte la asignatura de Producción de Eventos Deportivos de tres (3) créditos ECTS.

Abstract

The purpose of this research is to identify and analyze the official MBA (Master in Business Administration) degrees of the Spanish university system, as well as the specific subjects on communication that could appear in their syllabuses in the 2016-2017 academic year. To identify the sample, we developed a cross-sectional descriptive study of the official MBA degrees present on the ANECA web search engine “What to study and where?” and on the official titles search “What to Study and Where in the University, QEDU” of the Ministry of Education, Culture and Sports. Subsequently, we applied content analysis. 39 official MBA degrees were identified. It is observed that the presence of specific subjects on communication in the training programs analyzed is practically non-existent, since only two master’s degrees include one subject of this topic in their syllabuses: 1) the MBA of the Cardenal Herrera-CEU University, that includes a single subject of 1 credit ECTS denominated Integral Communication and, 2) the MBA of the Catholic University of Santa Teresa de Jesús de Ávila, where a subject in Production of Sporting Events of 3 ECTS credits is taught.

Autores

Kathy Matilla [kathyms@blanquerna.url.edu] es Profesora asociada. orcid.org/0000-0001-5247-328

Joan Cuenca-Fontbona [joancf@blanquerna.url.edu] es Profesor asociado. orcid.org/0000-0001-5807-9442

Marc Compte-Pujol [marc.compte@uvic.cat] es Profesor asociado. orcid.org/0000-0002-6694-2485

Créditos

Este estudio ha sido llevado a cabo por encargo de Dircom Cataluña, la delegación territorial de la Asociación de Directores de Comunicación Dircom de la comunidad autónoma catalana del estado español, a cuya Junta Directiva se agradece la confianza depositada en este equipo investigador.

1. Introducción y objetivos

Este trabajo se enmarca en otro de mayor alcance, realizado durante los últimos diez años por encargo de la Junta Directiva de Dircom Cataluña, la asociación de directivos de comunicación de la comunidad autónoma catalana del estado español, para dotar de contenidos el Observatorio de la Cátedra Dircom.Cat sobre los estudios universitarios de grado y de postgrado especializados en comunicación corporativa (CC) y en relaciones públicas (RP) ofertados a partir del primer despliegue del modelo universitario adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en España, en el que, con el paso de los años, se han observado frecuentes cambios en la oferta de las titulaciones de grado y de postgrado analizadas.

En esta permanente adaptación de los planes de estudio, como objetivo principal nos propusimos identificar y analizar los masters oficiales universitarios tipo MBA (Master in Business Administration), así como las asignaturas específicas sobre comunicación y/o RP que apareciesen en sus curricula del curso 2016-2017 con la finalidad de, como objetivo secundario, contextualizar la situación española llevando a cabo un análisis comparativo con otras investigaciones anteriores sobre el mismo objeto de estudio, tanto de ámbito nacional como internacional.

1.1 Marco teórico

En 2013-2014 Matilla et al. (2014b: 314-315) revelaron que de un total de 53 masters tipo MBA analizados en una investigación específica se identificaron 29 (54,71%) que no ofertaban ninguna asignatura relacionada con la comunicación en sus planes de estudio, frente a 24 (45,28%) que sí las contemplaban en alguna medida, si bien siempre con presencia únicamente testimonial y escasa asignación de créditos europeos (ECTS). En dicho estudio los programas ofertados se habían construido en base a la lógica de las áreas funcionales que configuran las estructuras organizativas del management clásico (departamentos Comercial, de Finanzas, de Recursos Humanos, etc.), si bien a la gestión de la comunicación no se le otorgaba la categoría de área funcional independiente en ninguno de los masters de la muestra analizada, motivo por el cual tampoco se observó la adjudicación de un módulo específico con asignaturas propias de la CC ni de las RP (p. 315). Estos resultados resultaban consistentes con los del estudio de Pincus et al. quienes, en un lejano 1994, afirmaban que, en los Estados Unidos de América,

«Communication topics do not rate high in MBA programs. While there has been an increase in communication offerings, it appears that MBA programs are remiss in reshaping curricula to conform to new requirements and skills. If public relations faculty do not champion the recognition of public relations topics in MBA programs, the profession will never realize entry to the highest levels of corporate decision making» (p. 55).

También resultaban congruentes con Libaert y Moinet (2012: n.e.) quienes, en el número 42 de la revista Communication & Organisation, dedicado monográficamente al olvido de la comunicación en el contexto económico, afirmaban que:

«Evoquée bien sûr, effleurée sans doute mais rarement intégrée aux réflexions et pratiques de l’intelligence économique, la communication est le parent pauvre des pratiques d’intelligence économique et l’analyse communicationnelle apparaît comme la grande absente des recherches sur la question».

Para solucionar este déficit formativo, McDonald y Hebbani (2011: 11) proponen que:

«In order to realise entry to the highest level of corporate decision making, there exists a need to educate upper management in public relations through courses embedded in MBA programmes (Pincus, Rayfield & Ohl, 1994). This requires public relations faculties to champion the recognition of public relations topics in MBA programmes, fighting the trend for public relations to be viewed by business schools as a ‘soft’ staff function that adds little to the bottom line of an organisation» (Pincus et al., 1994, p. 56).

Perlado y Saavedra (2017) consideran que «parece sensato preguntarse si la enseñanza que se está impartiendo en este campo de estudio está bien orientada y es la adecuada para los requerimientos actuales del sector» (p. 44) y si bien no analizan la oferta de postgrado de los estudios universitarios tipo MBA, comparten con Míguez y Baamonde (2011) que, tanto académica como profesionalmente, las RP constituyen los antecedentes de la dirección de comunicación, mientras que la CC surge mucho más tarde,

«Con la llegada de una tendencia basada en la escuela francesa que defiende la visión integral de la comunicación. Esta segunda noción supera, pues, el de las relaciones públicas y evoluciona hacia una práctica profesional que adquiere la denominación de “dirección de comunicación”. Sin entrar aquí en la confusión reinante sobre el concepto de la comunicación corporativa y sobre sus puntos coincidentes con el ámbito de las relaciones públicas, así como sobre la disparidad de terminologías manejadas en ambos terrenos en la actualidad, debemos recordar, como bien señala Míguez (2015, págs. 52-57), que el origen conceptual de ambos términos es bien distinto y, aunque el devenir histórico y el desarrollo de ambas ha sido confluyente en muchas ocasiones, en la actualidad continúa sin existir la aceptación académica necesaria en la utilización idónea de ambas expresiones» (p. 45),

al tiempo que concluyen que no fue hasta el curso 2015-2016 que las titulaciones de grado han recogido en su denominación el término CC (Universidad Rey Juan Carlos; Universidad Ramon Llull), «algo que parece anticipar la importancia que está adquiriendo esta área» (p. 208). También señalan que existen enormes diferencias en las denominaciones de las asignaturas de los programas formativos analizados, «lo que revela la falta de consenso académico alrededor de la formación en el área» (p. 214). En cuanto al concepto dirección de comunicación las autoras señalan que aparece en las denominaciones de tres (3) masters, mientras que el de CC se identifica en cuatro (4) (p. 225). Destacan, asimismo, que:

«En relación con los perfiles profesionales descritos en los títulos como salidas profesionales, hay que señalar que se trata de una información que no figura en todos los sites consultados, que las denominaciones de puestos de trabajo no son siempre coincidentes y, que en ocasiones, las páginas web indican áreas de actividad y no roles profesionales en sí» (p. 226),

de lo cual concluyen que la oferta de formación en el área de la dirección de comunicación es todavía limitada y que la enseñanza de grado especializada en este área es más reducida que la de master, por lo que parece necesaria «la elaboración de un Libro Blanco que ayude a aclarar terminologías y áreas y unificar criterios para el diseño de los planes de estudio adaptados a la realidad profesional actual» (p. 230), ya que, como advierte la presidente de Dircom, Montserat Tarrés, queda mucho camino por recorrer para consolidar profesionales competentes en este tipo de rol, ya que la conexión entre la Academia y las demandas reales del entorno económico es fundamental para garantizar la competitividad de los sectores (p. 17). A ello el Dr. Benavides aporta su visión sobre las relaciones universidad-empresa:

«Por primera vez se observa el futuro con mayor optimismo, en el sentido de que la universidad, la empresa y la sociedad tomaban conciencia real de que convenía adoptar una andadura común […] Esta nueva situación, siendo interesante y esperanzadora […] sigue siendo confusa y ha ido exigiendo la construcción de una nueva red de relaciones entre las empresas y organizaciones, la universidad y la investigación, que dé razón adecuada de los cambios permanentes a los que se ve sometido el mercado y permita, al tiempo, la mejor adecuación a la realidad y las nuevas necesidades planteadas en el siglo XXI» (p. 23-25).

En contraposición, para McDonald y Hebbani (2011: 10),

«Despite the increasing use of the term ‘corporate communication’ to rebrand public relations, recent practitioner research provides indications that public relations’ fourth function, strategic management, seems to be emerging in practice in Europe, Ireland, and Australia as an increasingly important public relations activity. The strategic management focus aligns the practice and discipline as a whole with the dominant coalition within organisations, thereby increasing its legitimacy. This realignment is consistent with the professionalization of the practice […] The strategic management paradigm provides an organisationally –and socially-valued approach to public relations practice which is necessary for the discipline to reach its full potential as a profession» (Grunig, 2009).

En este contexto de indefinición académica y profesional el profesiograma de la función del dircom no está suficientemente acotado y se encuentra en una etapa inmadura (Matilla y Marca, 2011: 4). Así, Matilla et. al. (2016: 1-2) han verificado que en la formación de postgrado de los dircoms españoles,

«There is a tendency not to prioritize specific, specialized postgraduate training in public relations at the time of hiring Spanish dircoms and, thus, this position is prevalently occupied by trained professionals with very fragmented graduate degrees in communication and from various highly dispersed disciplines [..] The communication director (dircom), integrated in the steering committee, designs and manages communication strategies from a holistic, integrated and comprehensive perspective and advises (staff) his functional counterparts and superiors in terms of communication (Dircom, 2013). Thus, the dircom should be a senior professional and possess a highly complex and multidisciplinary profile, although the basic techniques used in the department are those of PR (Dircom Cataluña, 2013: 14). Therefore an academic background specialized in PR is essential for generating an appropriate profile of knowledge and skills (know-how)».

Con respecto a la formación de grado/licenciatura y de diplomatura universitarios cursada por esos mismos dircoms españoles en Matilla et al. (2017) se contribuye al consenso expuesto en la literatura sobre la situación de confusión terminológica, conceptual, profesional y académica existentes en la dirección de comunicación, de la CC y de las RP, ya que,

«Consistent with the revised international literature, it’s noted that, however, most of subjects had completed degrees in Journalism (21.56%), ranking well below those who did Public Relations (6.67%), which could be the source of that knowledge and skills acquired by Spanish professionals are still insufficient for the proper practice of the function, which keeps perpetuating the first press-agent model, without allowing an evolution to more mature levels of praxis, with more managerial and strategic orientations. The quality of previous university training received by Spanish practitioners is particularly relevant right now, since higher education within EHEA, conceived as a “satisfactor” of labor-market needs, has not been yet materialized».

Para Dircom Cataluña (2013: 16-22) los dircoms deben poseer formación superior específica sobre RP (estrategia, lobbying, public affairs, issues management, publicity y relación con los media, protocolo, mecenazgo, fundrising, comunicación de crisis, comunicación interna, formación de portavoces, creación de acontecimientos, patrocinio y comunicación de la RSC) para ejercer adecuadamente su función directiva y poseer conocimientos sobre otras disciplinas y técnicas: economía, contabilidad, empresa, management, gestión económica, gestión empresarial, métodos y técnicas de investigación social y de auditorías (medición de la eficacia de resultados), de métricas (indicadores de medida), sistemas de reporting de variables de referencia de la RSC, marketing, publicidad –convencional y below-the-line-, medios publicitarios, y de comunicación digital y 2.0. El dircom debe poseer un perfil generalista y polivalente para la gestión integral de la comunicación, tal como se concibe, holística y transversalmente, desde la CC (Matilla y Marca, 2011).

La situación de inmadurez académica y profesional descrita no es patrimonio único del estado español, ya que Sriramesh y Verčič (2009) opinan que son varios los países en que existe una desconexión entre la academia y la práctica de las RP.

Para McDonald y Hebbani (2011: 1), siguiendo a De Bussy y Wolf (2009) y a Watson (2008), en las funciones de los profesionales de RP de Europa, Australia y Nueva Zelanda se observa un retorno a una praxis más estratégica, realizándose las funciones de «corporate communication, relationship management, reputation management and strategic management» (p. 1) que constituyen el paradigma de las RP y que deberían verse reflejadas en los correspondientes programas formativos universitarios, ya que:

«Public relations is strategic when it helps to formulate organisational goals, balances these with the requirements of stakeholders, and then supports that effort (Plowman, 2005). Significant elements of the managerial role include trend identification and management of response, identifying and managing issues and problems, research, strategic planning, counsel, and emphasising corporate responsibility (Harlow, 1976 cited in Cutlip, Center & Broom, 2000; Johnson, 2005; Plowman, 2005). The internet and social media are further empowering public relations practitioners by providing opportunities to assume powerful decision-making roles in organisations» (Sallot, Porter & Acosta-Alzuru, 2004) (p. 1).

Siguiendo a Seitel (2011), McDonald y Hebbani (2011: 2) consideran que la praxis de las RP de comunicación unidireccional (one-way communication) —cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX con el modelo del agente de prensa (Grunig y Hunt, 1984)— se convirtió en una función de dirección estratégica a partir del momento en que el pionero norteamericano Ivy L. Lee comenzó a actuar como consultor. Muchos años despúes, Cutlip y Center (1978) y Marston (1979) establecerían sus respectivos modelos del proceso de la planificación de la función directiva de las RP para la toma de decisiones estratégicas (Sallot, Porter y Acosta-Alzuru, 2004; Matilla, 2007; Watson, 2008).

En la recopilación de las cuatrocientas setenta y dos (472) definiciones del concepto RP de Harlow (1976) abundaba su catalogación como función estratégica en la bibliografía de los primeros setenta y cinco años del siglo XX y Grunig y Grunig (1998) establecieron la contribución de las RP a la eficacia organizacional catalogada como excelente, en las que las relaciones del dircom con el CEO son determinantes para el buen desarrollo de la función al formar parte del comité de dirección (Dozier, Grunig y Grunig, 1995), ya que es a quien debe reportar, además de aconsejarle en materia de comunicación (De Bussy y Wolf, 2009; Beurer-Zellig et al., 2009), de RSC (Kim y Reber, 2008) y de gobernanza ética (Johnston y Zawawi, 2003).

En el macro-estudio LCM-Latin American Communication Monitor (Moreno et al., 2017: 92-93) realizado en diecisiete países latinoamericanos, las carencias de los profesionales participantes en cuanto a competencias (Tench y Moreno, 2015), conocimientos y habilidades son prevalentes en el ámbito del social media (análisis de big data, comprensión de software de algoritmos y conocimientos estadísticos), ya que consideran que el tema más importante en la gestión de la comunicación hasta el año 2019 se centrará en cómo hacer frente a la evolución digital y a la web social (p. 83). Según el LCM, solo un 16,8% de los departamentos de comunicación latinoamericanos son excelentes, por debajo de los resultados globales de sus estudios gemelos de Europa (20,0%, ECM-European Communication Monitor 2016, Zerfass et al., 2016) y de Asia Pacífico (24,4%, APCM-Asia-Pacific Communication Monitor 2015-2016, Macnamara et al., 2015) (Moreno et al., 2017: 117).

Para Verčič et al. (2001), desde la visión europea descrita en el E-Book Project-European Public Relations Body of Knowledge de EUPRERA (Verčič, 2000; van Ruler, 2000; van Ruler et al., 2001), las RP conciben «an organization from a public view (meant as ‘public sphere’)» (p. 382), mientras que la perspectiva norteamericana (Hutton, 1999) enfatiza el componente relacional del término, definiéndolas como «managing strategic relationships» (p. 377). En Francia, Libaert y Castellani (2014: 165) explican que:

«Le 7 juin 2011, le syndicat français des relations publiques, Syntec RP, décide de modifier son appellation. Les initiales RP signifieront désormais “Relations Publics” et non plus “Relations Publiques”. L’explication qui accompagne ce changement de dénomination est qu’il y aurait eu à l’origine une erreur de traduction et que “Relations Publics” est une expression plus juste, plus cohérente et plus explicite. À cette occasion, le syndicat balaie préalablement l’objection relative à l’éventuelle erreur orthographique en rappelant que le langage courant admet l’expression de “Relations Médias” ou de “Relations Investisseurs” et qu’en conséquence, grammaticalement, l’expression “Relations Publics” serait correcte. La nouvelle appellation s’est rapidement propagée et chaque agence membre du syndicat l’utilise».

Desde la CC, en la CIBECOM-Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica (2017: 9) de Miami, la vicepresidenta de Dircom y directora de comunicación (dircom) de Cepsa afirmó que:

«Para que realmente sea efectiva, la comunicación tiene que estar totalmente ligada a la estrategia y visión o propósito global de la compañía. Solo cuando la comunicación forma parte del proceso de toma de decisiones de una organización y está ubicada en la alta dirección puede ser considerada verdaderamente estratégica».

José Ramón Pin, profesor emérito del IESE Business School aseguró en CIBECOM (2017: 10) que sin comunicación es imposible definir la estrategia corporativa, por lo que el dircom o CCO-Chief Communications Officer debe asesorar estratégicamente a la alta dirección —como anteriormente postuló el teórico de las RP J.E. Grunig (2006)— para prever riesgos y anticipar oportunidades de negocio y, así, el área de comunicación debe actuar de forma transversal, facilitando conexiones interdepartamentañes y, como también propugnó el mismo académico norteamericano J.E. Grunig (2009), formando parte de la coalición dominante para salvaguardar la reputación corporativa y generar valor desde la comunicación bidireccional, tal como había sido definida veinticinco años antes por Grunig y Hunt (1984). «Pin defendió que la importancia estratégica que alcance este rol vendrá determinada por el valor añadido que esta función aporte a los órganos de gobierno y de gestión de la empresa» (p. 10), ya que en la nueva economía de la reputación el peso de los intangibles (notoriedad, reputación y marca corporativas) ha ido incrementándose paulatinamente hasta alcanzar el 50% del valor total de una organización y, así, la comunicación actúa como palanca para hacer aflorar los capitales intangibles organizacionales (p. 12) que tienen un impacto directo sobre el negocio (p. 18), ya que son las organizaciones con mejor reputación las que obtienen mejores rendimientos financieros (p. 22).

2. Metodología

Siguiendo a Matilla et al. (2014b), para identificar la muestra objeto de estudio se desarrolló un estudio descriptivo transversal de las titulaciones oficiales de master tipo MBA presentes en dos buscadores distintos: (a) el buscador web de ANECA, titulado ¿Qué estudiar y dónde? (http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/busqueda-titulaciones), y (b) el buscador de títulos oficiales titulado Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, QEDU, (https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, eligiendo los títulos de universidades públicas y privadas que se imparten en España y que, en su denominación, ostentan los términos Master Universitario en Administración de Empresas o bien Master Universitario en Dirección y Administración de Empresas MBA; Master Universitario en Administración Internacional de Empresas IMBA; Master Universitario Ejecutivo en Dirección de Empresas EMBA; y Master Universitario Ejecutivo Global en Dirección de Empresas GEMBA.

Una vez identificada la oferta a partir de los requisitos especificados y mediante análisis de contenido (Berelson, 1952) de los programas de estudio presentes en las webs oficiales de los diversos centros seleccionados, se diseñó una plantilla de análisis con diversas variables para el registro de los datos: denominación del master; comunidad autónoma y provincia en las que está ubicado cada centro; nombre de la universidad y del centro; denominación de las asignaturas; número y porcentaje de créditos ECTS asignados a cada asignatura; y clasificación de las asignaturas (obligatorias u optativas). El análisis de contenido permitió la eliminación de algunas asignaturas y el establecimiento de la muestra de análisis definitiva.

La búsqueda sistemática de la oferta formativa a analizar se llevó a cabo entre el 14 y el 26 de noviembre de 2016, por duplicado, de manera consecutiva y mediante la intervención no participante de dos investigadores independientes, de tal manera que su validez científica corresponde únicamente al periodo de análisis del curso académico 2016-2017.

3. Resultados de la investigación

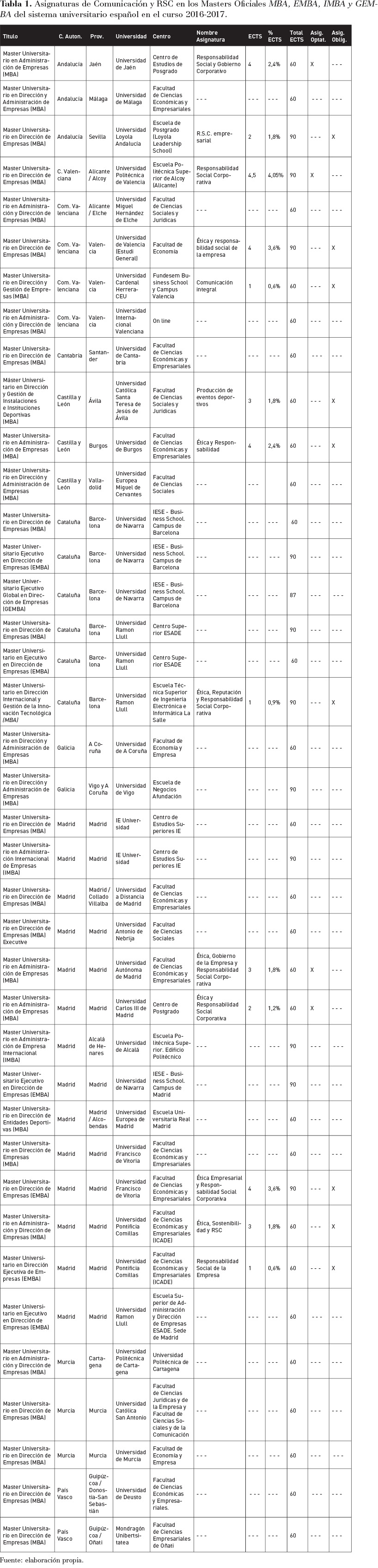

Se han identificado un total de 39 masters universitarios tipo MBA en el sistema universitario español en el curso académico 2016-2017, de los cuales, según denominación de los propios centros, (a) 30 (76,92%), es decir, más de las tres cuartas partes, son MBA; (b) 6 (15,38%) son EMBA (nivel ejecutivo); (c) 2 (5,12%) son IMBA (internacional) y (d) 1 (2,56%) es GEMBA (nivel ejecutivo global) (ver Tabla 1). El número de masters objeto de estudio ha disminuido drásticamente (14 masters menos) desde el curso 2013-2014 en que Matilla et al. (2014b) identificaron la oferta de cincuenta y tres (53), de los cuales aproximadamente la mitad (29-54,71%) no ofertaban ninguna asignatura sobre comunicación y/o a las RP.

La comunidad autónoma que más títulos tipo MBA oferta es la de Madrid (14–35,89%), seguida muy por detrás por Cataluña (6–15,38%) y por la Comunidad Valenciana (5–2,82%). Se observa que no en todas las comunidades autónomas españolas se imparten este tipo de estudios (ver Tabla 1).

Inicialmente se seleccionaron las doce (12) asignaturas impartidas en otros tantos masters que, en su denominación, incluían el concepto RSC o su sinómino RSE (Bowen, 1953; Eells, 1960; Preston y Post, 1975; Frederick, 1978; Carroll, 1979), ya que, según la literatura clásica de referencia, ambos están estrechamente vinculados a la gestión de la CC y de las RP (Abrams, 1951; Ashen, 1974; Burson, 1974; Clark, 2000). Un análisis más detallado condujo a su total desestimación, dado que sus contenidos estaban exclusivamente relacionados con la ética, el management y la gobernanza/gobierno corporativo y no con su comunicación, a excepción, quizás, del MBA de La Salle (Universidad Ramon Llull, Cataluña) en el que, sin atender tampoco a la visión comunicativa (Manheim y Pratt, 1986; Miles, 1987; Clark, 2000), aparece el concepto «reputación» (Fombrun y Shanley, 1990) ligado al de «ética y RSC» en su nomenclatura, probablemente considerándola como el resultado de la percepción social derivada de un comportamiento organizacional ético y responsable (Kruckeberg y Starck, 1988; Thomas y Simerly, 1994).

En lo que respecta a las asignaturas específicas sobre CC y/o RP, en el curso 2016-2017 únicamente se han identificado dos (2): (a) en el plan de estudios del master de la Universidad Cardenal Herrera-CEU se incluye una única asignatura de 1 crédito ECTS denominada Comunicación Integral y, en otro más, (b) el de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, se imparte la asignatura de Producción de Eventos Deportivos de 3 créditos ECTS.

Como limitación principal del estudio se destaca que, en algunos casos y según figura en la Tabla 1, los centros analizados no facilitan en sus webs corporativas los datos necesarios para completar la totalidad de las variables de análisis previstas.

4. Conclusiones

En plena sociedad del conocimiento, en la que la revisión bibliográfica muestra que la comunicación adquiere una dimensión estratégica de primer orden, sorprende que ni la comunicación en general, ni la CC y/o las RP en particular, se contemplen como un área funcional independiente en ninguno de los planes de estudio analizados. En consistencia con investigaciones anteriores (Matilla et al., 2014a y 2014b) se constata que en los programas formativos analizados siguen sin aparecer las asignaturas sobre CC y/o RP mínimas necesarias para que los futuros directores generales de empresas e instituciones que los hayan cursado puedan adquirir los conocimientos, competencias, capacidades y habilidades adecuados que les permitan obtener una capacitación suficiente para incluir, diseñar y dotar de contenidos y de recursos humanos y económicos a un área funcional de comunicación en un organigrama. Dicha carencia no permite adquirir a los actuales estudiantes de los estudios analizados –que serán los futuros directores generales españoles– una adecuada comprensión de las funciones a desarrollar por su máximo responsable, el director de comunicación (dircom, CCO-Chief Communications Manager), ni tampoco de las técnicas que se deben utilizar en el área funcional, descritas en El Decálogo dircom (2013) y que son técnicas específicas de RP en todos los casos.

La revisión de la literatura revela asimismo que la situación española no difiere de la de otros países, en los que la comunicación tampoco aparece contemplada en los programas tipo MBA (Pincus et al., 1994; McDonald y Hebbani (2011: 11), ya que se encuentra excluida del contexto económico (Libaert y Moinet, 2012) pese a las vigorosas muestras de vitalidad de la función en la práctica profesional española e internacionL. En este sentido, abundan los autores que señalan la desconexión existente entre las necesidades y demandas de los empleadores y la oferta universitaria especializada, tanto de grado como de postgrado (Perlado y Saavedra, 2017), lo que conlleva una gran dificultad para consolidar profesionales competentes para el ejercicio de la función comunicativa (Sriramesh y Verčič, 2009; Matilla y Marca, 2011; McDonald y Hebbani, 2011; Matilla et al., 2016; Matilla et al., 2017) y para que ésta se lleve a cabo de forma excelente en la toma de decisiones estratégicas (Harlow, 1976; Cutlip y Center, 1978; Marston, 1979; Grunig y Grunig, 1998; Sallot, Porter y Acosta-Alzuru, 2004; Matilla, 2007; Watson, 2008; Seitel, 2011), alejándose del modelo del antiguo agente de prensa, hoy superado aunque aún plenamente vigente, que concibe la comunicación de forma unidireccional (Grunig y Hunt, 1984) y permitiendo su integración en la coalición dominante (Dozier, Grunig y Grunig, 1995), asesorando a la alta dirección en materia de comunicación (De Bussy y Wolf, 2009; Beurer-Zellig et al., 2009), de RSC/RSE (Kim y Reber, 2008) y de ética aplicada al management (Johnston y Zawawi, 2003).

La disrupción tecnológica acaecida con el acceso al nuevo milenio ha traido consigo un cambio de paradigma en todos los ámbitos de la realidad que también se expresa en la gestión de la función directiva de la comunicación. Así, las necesidades de mayores conocimientos, competencias (Tench y Moreno, 2015) y habilidades de los dircoms y CCOs, a nivel global, para superar con éxito la transformación digital y la web social (Sallot, Porter & Acosta-Alzuru, 2004) son prevalentes desde una perspectiva estratégica en los resultados de las últimas ediciones de los macro-estudios LCM (Moreno et al., 2017), ECM (Zerfass et al., 2016) y APCM (Macnamara et al., 2015) y, por consiguiente, el análisis de big data, la comprensión del software de algoritmos y un mayor conocimiento estadístico deberían no solo verse reflejados en los programas formativos de grado y de postgrado creados al amparo del EEES –para gestionar la comunicación (Verčič, 2000; van Ruler, 2000; van Ruler et al., 2001) y las relaciones con los públicos y stakeholders (Hutton, 1999, Libaert y Castellani, 2014)-, sino también en los de tipo MBA, ya que los CEOs deben comprender que la comunicación bidireccional (Grunig y Hunt, 1984) en las organizaciones debe concebirse de forma transversal y holística para generar valor añadido sobre los objetivos de negocio (Pincus et al., 1994; Grunig, 2006; Grunig, 2009; Matilla y Marca, 2011; McDonald y Hebbani, 2011; CIBECOM, 2017).

La congruencia entre la literatura revisada y los resultados de la investigación es absoluta y, así, la falta de consenso terminológico y conceptual con respecto a los términos CC y RP (McDonald y Hebbani, 2011; Perlado y Saavedra, 2017), tanto en el terreno académico como en el profesional, pone en primer plano de actualidad la afirmación de que aún queda mucho camino por recorrer para consolidar profesionales competentes en el rol del máximo responsable de la función comunicativa (Perlado y Saavedra, 2017: 17) y para armonizar las demandas y necesidades del mercado de trabajo con la oferta académica —comunicación, CC y/o RP (Sriramesh y Verčič, 2009; Matilla et al., 2016; Matilla et al., 2017) y su reflejo definitivo en los MBA— desde una senda común de las relaciones universidad-empresa que exige homogeneizar disciplinas y praxis (Perlado y Saavedra, 2017: 23-25).

Los resultados obtenidos permiten seguir manteniendo abierta esta línea de investigación en el futuro. En próximas investigaciones se pretende llevar a cabo una investigación similar a esta, sobre los masters tipo MBA del sistema universitario español, pero de titulación propia en esta ocasión (no oficiales).

5. Referencias bibliográficas

Abrams, F.W. (1951). Management’s Responsabilities in a Complex World. Hardvard Business Review, mayo, 29-34.

Ashen, A. (ed.) (1974). Managing the Socially Responsible Corporation, New York: MacMillian.

Beurer-Zellig, B., Fieseler, C. y Meckel, M. (2009). A descriptive inquiry into the corporate communication profession in Europe. Public Relations Review, núm. 35, vol. 3, p. 270-279.

Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. New York: Free Press.

Bowen, H.R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper.

Burson, H. (1974). The Public Relations Function in the Socially Responsible Corporation. En: A. Ashen (ed.), Managing the Socially Responsible Corporation. New York: MacMillian, 224-227.

Carroll, A.B. (1979). A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance. Academy of Management Review, núm. 4, 497-505.

CIBECOM – I Cumbre Iberoamericana De Comunicación Estratégica (2017). Aprendizajes #CIBECOM 2017. Avances y tendencias en Comunicación, Reputación, Sostenibilidad y Transparencia, Miami (FL), 5-7 Abril.

Clark, C.E. (2000). Differences between Public Relations and Corporate Social Responsibility: an Analysis. Public Relations Review, núm. 26, vol. 3, 363-380.

Cutlip, S.M. y Center, A.H. (1978). Effective Public Relations. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall (5ª ed.).

De Bussy, N.M. y Wolf, K. (2009). The state of Australian public relations: Professionalisation and paradox. Public Relations Review, núm. 35, vol. 4, 376-381.

Dircom Cataluña (2013). El Decálogo dircom. 10 preguntas y 10 respuestas sobre la función de Dirección de Comunicación. Barcelona: Dircom Cataluña, http://www.dircom.org/catalunya/decalogo-dircom.pdf.

Dozier, D.M., Grunig, L.A. y Grunig, J.E. (1995). Manager’s guide to excellence in public relations and communication management. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum.

Eells, R. (1960). The Meaning of Modern Business. New York: Columbia University Press.

Fombrun, Ch. y Shanley, M. (1990). What’s in a Name: Reputation Building and Corporate Strategy, Academy of Management Journal, vol. 33, 233-258.

Frederick, W.C. (1978). From CSR1 to CSR2: The Maturing of Business and Society Thought, Working Paper, Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh.

Grunig, J.E. (2009). Paradigms of global public relations in an age of digitalization. PRism, núm. 6, vol. 2.

— (2006). Furnishing the edifice: Ongoing research on public relations as a strategic management function. Journal of Public Relations Research, núm. 18, vol. 2, 151-176.

Grunig, J.E. y Grunig, L.A. (1998). The relationship between public relations and marketing in excellent organizations: Evidence from the IABC Study. Journal of Marketing Communications, núm. 4, vol. 3, 141-162.

Grunig, J.E. y Hunt, T.T. (1984) Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Harlow, R.F. (1976). Building a Public Relations Definition. Public Relations Review, núm. 2, 34-42.

Hutton, J.G. (1999). The Definition, Dimensions, and Domain of Public Relations. Public Relations Review, núm. 2, 199–214.

Johnston, J. y Zawawi, C. (2003). Public Relations: Theory and Practice. Melbourne: Allen & Unwin (2ª ed.).

Kim. S.-Y. y Reber, B.H. (2008). Public relations’ place in corporate social responsibility: Practitioners define their role. Public Relations Review, núm. 34, 337–342.

Kruckeberg, D. y Starck, K. (1988). Public Relations and Community: A Reconstructed Theory. New York: Praeger.

Libaert, T. y Moinet, N. (2012). La communication, dimension oubliée de l’intelligence économique, Communication et Organisation, núm. 42.

Libaert, T. y Catellani, A. (2014). Les relations sont-elles publiques ou avec les publics ? Communication et Organisation, núm. 45, 165-174.

Macnamara, J., Lewin, M.O., Adi, A. y Zerfass, A. (2015). Asia-Pacific Communication Monitor 2015/16. The state of strategic communication and public relations in a region of rapid growth. Survey results from 23 countries. Hong Kong: APACD.

Manheim, J.B. y Pratt, C.B. (1986). Communicating Corporate Social Responsibility. Public Relations Review, verano, p. 9-18.

Matilla, K. (2007). Aportaciones para un modelo global de Planificación Estratégica en Relaciones Públicas y Comunicación Integral. Tesis Doctoral no publicada. Barcelona: Universidad Ramon Llull. http://hdl.handle.net/10803/9222.

Matilla, K., Cuenca-Fontbona, J. y Compte-Pujol, M. (2017). An analysis of the university curricula of Spanish “dircoms” from a public relations approach. Public Relations Review, núm. 43, vol. 3, 624-644.

Matilla, K., Compte-Pujol, M. y Oliveira, A. (2016). Current postgraduate training of Spanish communication directors: An international comparative study. Mitteilungen Klosterneuburg Journal, núm. 66, vol. 11, 39-61, http://www.academia.edu/30126167/Current_postgraduate_training_of_Spanish_communication_directors_An_international_comparative_study.

Matilla, K., Cuenca-Fontbona, J. y Marca-Francés, G. (2014a). Ya me he graduado en Relaciones Públicas. Y, ahora, ¿qué? Una mirada a la formación de postgrado oficial en España (2013-2014). En: J. Fombona Cadavieco y D. Caldevilla Domínguez, Nuevas formulaciones de los contenidos docentes. Madrid: McGraw Hill Education, cap. 32, 371-384.

Matilla, K., Cuenca-Fontbona, J., Compte-Pujol, M. y Marca-Francés, G. (2014b). ¿Quién y cómo contrata a los dircoms? Los estudios universitarios tipo MBA-Master in Business Administration en España en el curso 2013-2014. En: E. Bernad Monferrer (coord.), Actualización de los nuevos sistemas educativos. Madrid: Visión Libros, cap. XVII, 307-330.

Matilla, K. y Marca, G. (2011). La función estratégica del dircom en España en 2010. Revista Internacional de Relaciones Públicas, núm. 1, vol. 1, 11-23.

McDonald, L.M. y Hebbani, A.G. (2011). Back to the future: Is strategic management (re)emerging as public relations’ dominant paradigm? PRism, núm. 8, vol. 1, 1-16.

Míguez, M.I. y Baamonde Silva, X.M. (2011). La evolución de las relaciones públicas hacia la dirección de comunicación: aproximación histórica en el contexto académico español. Razón y Palabra, núm. 16, vol. 75, febrero-abril.

Miles, R.H. (1987). Managing Corporate Social Environment. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall.

Moreno, A., Molleda, J.C., Athaydes, A., Suárez, A.M., Herrera, M. y Álvarez, A. (2017). Latin American Communication Monitor 2016-2017, Tendencias en comunicación estratégica: big data, automatización, engagement, influencers, coaching y competencias. Resultados de una encuesta en 17 países. Madrid: EUPRERA/Dircom.

Perlado-Lamo de Espinosa, M. y Saavedra-Llamas, M. (Ed.) (2017). Los estudios universitarios especializados en Comunicación en España. Un análisis desde la perspectiva profesional de la Dirección de Comunicación (2014-2015). Barcelona: UOC, Colección Dircom.

Pincus, J.D., Rayfield, B. y Ohl, C.M. (1994). Public relations education in MBA programs: Challenges and opportunities. Public Relations Review, núm. 20, vol. 1, primavera, 55–71.

Plowman, K.D. (2005). Conflict, strategic management, and public relations. Public Relations Review, núm. 31, vol. 1, 131-138.

Preston, L.E. y Post, J.E. (1975). Private Management and Public Policy: The Principle of Public Responsibility. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall.

Sallot, L.M., Porter, L.V. y Acosta-Alzuru, C. (2004). Practitioners’ web use and perceptions of their own roles and power: a qualitative study. Public Relations Review, núm. 30, 269–278.

Seitel, F. (2011). The practice of public relations. New York: Pearson (11ª ed.).

Sriramesh, K. y Verčič, D. (2009). The global public relations handbook. Theory, research and practice (expanded and revised edition). New York y London: Routledge.

Tench R. y Moreno, A. (2015). Mapping communication management competencies for European practitioners. Journal of Communication Management, núm. 19, vol. 1, 39-61.

Thomas, A. y Simerly, R. (1994). The Chief Executive Officer and Corporate Social Performance: An Interdisciplinary Investigation, Journal of Business Ethics, núm. 13, 959–968.

Van Ruler, B. (2000). Future Research and Practice of Public Relations, a European Approach. En: D. Verčič, J. White y D. Moss (eds.), Public Relations, Public Affairs and Corporate Communications in the New Millennium: The Future, 7th International Public Relations Research Symposium, 7–8 julio, Lake Bled, Slovenia. Ljubljana: Pristop Communications, 157-163.

Van Ruler, B., Verčič, D., Flodin, B. y Bütschi, G. (2001). Public Relations: What is the Matter in Europe? Analysis of a Delphi Research Project, 51st Annual Conference of the International Communication Association, mayo 24–28, Washington DC.

Verčič, D. (2000). The European Public Relations Body of Knowledge. Journal of Communication Management, núm. 4, 341–354.

Verčič, D., Van Ruler, B., Bütschi, G. y Flodin, B. (2001). On the definition of public relations: a European view. Public Relations Review, núm. 27, vol. 4, 373-387.

Watson, T. (2008). Public relations research priorities: A Delphi study. Journal of Communication Management, núm. 12, vol. 2, 104-123.

Zerfass, A., Verčič D., Verhoeven, P., Moreno, A. y Tench, R. (2016). European Communication Monitor 2016. Exploring Trends in Big Data, Stakeholder Engagement and Strategic Communication. Results of a survey in 43 countries. Bruselas: EACD/EUPRERA, Helios Media.