recibido: 01.12.2017 / aceptado: 07.05.2018

Turismofobia: presencia, impacto y percepción del concepto a través de los medios de comunicación impresos

Tourism-phobia: the presence, impact and perception of the concept through the vision of the printed press

Antonia Pérez-García

Universidad de A Coruña

Lito García Abad

Universidad de A Coruña

Referencia de este artículo

Pérez-García, Antonia y García Abad, Lito (2018). Turismofobia: presencia, impacto y percepción del concepto a través de los medios de comunicación impresos. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº16. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica y Universitat Jaume I, 201-219. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2018.16.11

Palabras clave

Turismofobia; turismo; Agenda Setting; framing; impacto; percepción; periódico.

Keywords

Tourism-phobia; Tourism; Setting; Framing Theory; Impact; Perception; Printed Press.

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar la posible influencia del tratamiento periodístico de la turismofobia en la evolución de la opinión pública ciudadana. Para ello se presenta el análisis cuantitativo y cualitativo realizado sobre la aparición, uso, tratamiento e impacto del concepto turismofobia, centrándose en los medios de comunicación impresos más importantes de España y, en especial, de Barcelona, uno de los puntos neurálgicos del conflicto entre turismo y los agentes sociales locales. Junto a esa evolución desde 2008 de la visibilidad del término en los medios seleccionados catalanes y de Madrid, se han revisado las fuentes informativas principales de las noticias publicadas, su tratamiento informativo, su encuadramiento dentro del periódico y, en última instancia, se correlaciona con su posible influjo en la percepción pública desde la óptica de las teorías de la Agenda Pública o Agenda Setting y del Framing. Para ello, se contrastaron los datos obtenidos con la evolución de la percepción ciudadana en Barcelona, obtenida por el Barómetro del Ayuntamiento, en torno al problema del turismo. Como resultado, se ha observado no solo un clarísimo incremento del término en los dos últimos años, un tratamiento negativo del turismo asociado a las posiciones políticas más a la izquierda y una clara relación de estas variables con el deterioro de la percepción ciudadana del turismo.

Abstract

This article presents a quantitative and qualitative analysis conducted into the emergence, use, handling and impact of the concept of tourism-phobia. It considers the principal printed media in Spain, and particularly in Catalonia, as Barcelona has become a focal point for the conflict between tourism and local social agents. In addition to analysing how this term has evolved in selected media based in Madrid and Barcelona since 2008, the article reviews the key sources of the news items published, as well as the way the information has been handled and framed within the newspaper. Finally, it considers how the use of this concept within the mass media has influenced public perception from the perspective of the Agenda Setting or Framing theory. The methodology employed is based on the study and comparison of data collected by Barcelona City Council’s opinion barometer in relation to the evolution of residents’ perception of the tourism issue. The results indicate not only a sharp hike in the use of the term over the last two years, but also a negative attitude towards tourism associated with the more left-wing political stances and a clear link between these variables and the deterioration in public perception of tourism.

Autores

Antonia Pérez-García [antonia.perezg@udc.es] es Profesora Titular de la Escuela Universitaria de Turismo – Universidad de A Coruña (UDC), Dra. en Análisis Económico y Estrategia Empresarial por la UDC, Licenciada en Sociología por la UDC y Técnico en Relaciones Públicas por la Escuela Superior de Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona.

Lito García Abad [lito.garcia.abad1@udc.es] es Profesor Titular. Doctor en Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid), Licenciado en Derecho (UNED) y Máster en Abogacía (Universidad de Santiago de Compostela).

1. Introducción: turismofobia

Estamos ante un concepto nuevo1 que, en el caso de España, se manifiesta intensamente en el año 2017 a raíz de un crecimiento espectacular y drástico del turismo especialmente en la costa mediterránea y en las islas españolas. El sufijo denota la aversión o rechazo del ciudadano frente al sustantivo que le acompaña, en este caso, frente al turismo, a esa «vaca lechera» en la terminología de la matriz Boston Consulting Group que supera ya más del 11% del PIB nacional, que sitúa al país en el top three de los más visitados del mundo2 y que ha sido hasta el momento uno de los motores más importantes para remontar la crisis económica de estos últimos años. Pintadas en las ciudades con mensajes como «turista, vuelve a casa», protestas contra los pisos turísticos que han encarecido los alquileres del centro de las ciudades, excesos de los extranjeros que se convierten en noticias que abren los informativos de los medios de comunicación, son ejemplo de informaciones que han ido alimentando la opinión de una parte creciente e importante de la ciudadanía, que ya ve en el turista a una especie de invasor que no solo genera beneficios sino también perjuicios en la calidad de vida. Baleares —«Stop, guiris», «Tourist go home», «Refugees Welcome»—, Barcelona, Valencia, San Sebastián y Málaga son las ciudades y comunidades con más apariciones en los medios de comunicación a raíz de las manifestaciones habidas contra los excesos de un turismo insostenible. Un hecho que también se está produciendo en otras ciudades europeas, como Roma. En Google (21/11/2017) aparecen 278.000 referencias a este término, más del 0,5 por mil de las referencias asociadas a la palabra turismo, y un 11% de las apariciones vinculadas a especialidades del turismo conocidas y asentadas como el enoturismo. La literatura científica e investigadora, por su parte, no arroja resultados a la hora de analizar el fenómeno, por lo que cualquier aportación al tema en estos momentos es novedosa.

A lo largo de los últimos meses ha surgido una determinada posición social y política de rechazo, especialmente por parte de la población local y algunos grupos políticos, ante el turismo de masas en ciudades europeas como Venecia, Berlín o Barcelona. Dicho discurso se viene reflejando en diferentes medios de comunicación, ya sea en formato noticia, editorial o artículo de opinión, como efecto directo de las consecuencias provocadas por manifestaciones, acciones sociales y políticas anti-turismo de masas. En el caso concreto de Barcelona, la ciudad condal se ha convertido en un destino de moda con proyección internacional (López Palomeque, 2015), hecho que ha propiciado que aparezcan en los últimos años avalanchas diarias de turistas y, en paralelo, un descontento generalizado por parte de los actores sociales locales.

Orozo Alvarado y Quintero Santos (2008) argumentan que en algunos destinos existe un proceso de colonización a través del turismo que puede llegar a provocar diversos impactos socioculturales. En el caso concreto de Barcelona podríamos afirmar que se hallaría a caballo entre la etapa de «irritación» —cuando se ha llegado a un nivel de saturación tal que el turismo se ve más como un problema que como un beneficio—, y la etapa de «antagonismo» —fase en donde los niveles de tolerancia se han superado—. Las dos últimas fases del ciclo forman parte del fenómeno de la turismofobia, ya que son donde se experimenta rechazo debido a las consecuencias que trae consigo el exceso de visitantes a un lugar.

Otro concepto, íntimamente ligado a la turismofobia, es la «turistificación», en el cual un excesivo turismo de masas trae consigo un cambio en el entorno o espacio de los lugares visitados, que acaban modificándose y adaptándose principalmente a las necesidades y preferencias de los turistas. Servicios, comercios e instalaciones son acondicionados para el turista, olvidándose de las necesidades del local autóctono, es decir, se produce una mercantilización de los atractivos culturales de una localidad (Carvalho & Guzmán, 2011). El residente habitual termina trasladándose a vivir a otras zonas donde le permitan hacer una vida cotidiana libre de ruidos, altercados, encarecimiento del alquiler de la vivienda o masificaciones. Por otro lado, correlacionado con todo este proceso de la turistificación, tenemos la noción de «gentrificación», ésta se da cuando en los espacios urbanos con alta ocupación, atractivo turístico y nivel de vida medio se vuelven atractivos para la clase alta, ocasionando un traslado de este sector de la población a dichos lugares y, en consecuencia, se produce un aumento del coste de vida en ese contexto urbano, con el consiguiente desplazamiento de los locales a otros territorios urbanos o rurales (Mansilla, 2017). En estos casos los turistas de alto poder adquisitivo llegan a convertirse en propietarios inmobiliarios de pisos en el centro de las ciudades, viviendas que utilizan para pasar sus vacaciones en determinados periodos. Se puede observar, una vez definidos los tres conceptos, que la turistificación y gentrificación son fenómenos que caminan parejos al concepto de turismofobia; así pues, derivado principalmente de los procesos de la turistificación y gentrificación y otros factores turísticos colaterales, expuestos más adelante como puede ser el aumento de la congestión en los espacios públicos, se ha generado un flujo emergente de turismofobia.

Todos estos fenómenos van asociados al concepto de turismofobia, cuya aparición ha sido consecuencia de la escasa participación que se le ha otorgado a la comunidad local en los procesos de desarrollo (Tresserras, 2013). Este mismo autor advierte que existe una clara dificultad para gestionar el turismo masivo en algunos destinos, por lo que ha surgido un movimiento que plantea una mayor participación del local a la hora de planificar las políticas turísticas y donde estén todos los sectores productivos sociales representados. La armonía entre la comunidad local y los turistas es el objetivo principal que permitiría la estabilidad social.

Todas estas cuestiones se ven plasmadas en el discurso político y periodístico. Esta investigación incide sobre la información periodística publicada en los principales medios de comunicación escritos españoles de diversas líneas editoriales —El País, El Mundo, La Razón y ABC—, y en particular en los principales medios escritos de edición en Barcelona —La Vanguardia y El Periódico de Cataluña— por ser éste un caso de especial referencia. Y se hará desde la perspectiva de las teorías de la Agenda Pública o Setting y del Framing, como formas de condicionar la opinión pública y la agenda de actualidad de los públicos a través de los medios de comunicación de masas.

2. Revisión de la literatura

2.1 Teorías de la Agenda Pública y del Framing

Las teorías de la Agenda Pública y del Framing inciden en la importancia que tienen los medios de comunicación a la hora de determinar la percepción de los públicos sobre los hechos noticiosos. La selección de cuáles son las noticias del día por parte de los medios de comunicación de masas, el uso repetitivo de ciertos términos y la construcción del discurso como factor de mediación simbólica con las audiencias son formas de condicionar la forma en que los públicos van a percibir la realidad de los hechos que les llegan ya tamizados por los medios. Aunque sus orígenes son diferentes (Aruguete, 2011 y 2017; Igartua et al., 2007), constituyen dos formas complementarias de estudiar el fenómeno de la percepción en los públicos receptores de un proceso de comunicación: el primero en la línea de la investigación sobre los mass media y el segundo desde la psicología y la sociología.

Según la Agenda Setting los medios influyen en el público, determinando cuáles son los problemas, los temas sobre los que piensa. El hecho de que los medios de comunicación, por ejemplo, recojan con profusión un determinado tema no nos va a hacer pensar cómo quieren que pensemos, pero sí nos hace pensar sobre lo que ellos quieren. En nuestro caso, el concepto de turismofobia pasa a engrosar el lenguaje cotidiano y constituir un fenómeno de preocupación en la agenda del ciudadano. Incluso la forma lingüística de acercarse a la narración de los temas conforma su forma de percibirlos: hablar de turismofobia e ilustrarlo con las imágenes de grupos de jóvenes extranjeros orinando en los portales, bebidos en las calles y sin que las autoridades intervengan más que para recogerlos y llevarlos a la sanidad pública viste al término de atributos que impregnan de tintes xenófobos una forma de acercarnos al turismo extranjero, al que se le culpa de todos los males de una sociedad de un momento histórico difícil (Merino, 2012). La teoría de la Agenda Setting plantea que la cobertura que los medios de comunicación dan a ciertos temas influye de manera significativa en la importancia o relevancia que la sociedad otorga a esos temas en comparación con otros (Keskitalo et al, 2016; Rogel et al, 2013).

Por su parte, los desarrollos realizados en torno a las perspectivas teóricas presentadas en los últimos años (Scheufele e Iyenger, 2013), tanto en cuanto a cómo se presenta la información o qué aspectos se resaltan en la misma (Marín y Zamora, 2014) no dejan de ser caras complementarias de la misma moneda. La metáfora de Scheufele e Iyenge realmente presenta un problema falso: la misma técnica de pintura, y no sólo el marco de los cuadros, son aspectos a destacar en nuestra teoría. Evidentemente, en la técnica también podemos encontrar aspectos socioculturales (Hemilse, 2013), incluso históricos, como podemos detectar el influjo de las escuelas pictóricas en cada uno de los artistas analizados o las rutinas periodísticas en cada información (Valera, 2016). Quienes han ejercido como gerentes de comunicación organizacional, saben por propia experiencia que la estructura del mensaje, y no sólo el contenido aséptico del mismo influye sobremanera en la percepción del público destinatario. En este aspecto, los cuatro elementos que recoge Ardèvol-Abreu (2015) del proceso de comunicación afectados por la teoría del Framing: el emisor, el receptor, el texto —informativo— y la cultura, no dejan de ser otros más que el emisor, el receptor, el mensaje —codificado— y el contexto.

Sin embargo, la Agenda de Atributos, que es el desarrollo de segundo nivel de la Agenda Setting, da un paso más, y remarca que sí influye el modo en que se tratan las noticias (McCombs y Evatt, 1995). En este sentido Casanovas (2014) advierte que el impacto de los medios de ciertos hechos tiene que ver más con el propio tratamiento que los medios hacen de dichos hechos que los propios hechos en sí, con lo que se superpone la Agenda Setting al Framing, donde este pone su atención no en los temas sino en la forma de tratarlos, en sus atributos (Aruguete, 2017).

2.2 Turismo de masas y consecuencias

Rivas (2008) argumenta que será a partir de los años 80 cuando se observe una internacionalización de las empresas turísticas, como cadenas hoteleras u operadores turísticos y, paralelos a ello, un aumento exponencial del turismo frente a otras industrias. Este aumento del turismo, desde finales del siglo XX, ha traído consigo el llamado «turismo de masas» (Gordon, 2002). En cualquier caso, el turismo de masas es un concepto que nace en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia del espectacular crecimiento numérico de los turistas en aquellas décadas. Cuatro países europeos y USA recibieron en esa época más del 40% de ese incremento de turistas habidos. Entre ellos, España (Gordon, 2002; Hernández, 2008). Las grandes masas de turismo, que pasaron de contabilizarse en miles en la década de 1940 a millones en el inicio de los sesenta, verán en los destinos de sol y playas como lugares ideales para el ocio vacacional, sobre todo para la población del norte-centro de Europa, la cual observa en el Mediterráneo un lugar ideal de agua cálida y sol (Álvarez 2011).

El aumento ha sido, a su vez, producto de la estabilidad política habida tras la Segunda Guerra Mundial, de la introducción de los medios de comunicación de masas en los hogares y en la vida de los ciudadanos, de la revolución en los transportes, el bienestar social y la cobertura social de la vejez, etcétera. Este concepto, en un principio meramente descriptivo, se ha asociado a los efectos negativos del turismo en las ciudades hasta tal punto que ya se comienza a unir, principalmente en los medios de comunicación, «turismo de masas» a conceptos como «turismofobia» o «turistificación». Número de turistas, pues, y concentración de estos en los lugares de destino son las dos notas que dibujan el turismo de masas.

Las ciudades que se han convertido en espacios turísticos han transformado su contenido original en irreconocible, llegando a reducirse a un simple valor «icónico», ofreciendo al turista una sola lectura simplificada y reducida de la realidad. Ciudades que son meros signos icónicos, como lo sería el signo icónico de la Sagrada Familia de Barcelona, quedando ésta vacía de significado, ya que el espacio ha sido acondicionado al consumo turístico (Benach, 2012). Se ha pasado de ciudades con turismo a ciudades turísticas (López Palomeque, 2015).

En esta misma línea, Scarnato (2014) argumenta que el turismo de masas ha evidenciado la falta de instrumentos culturales para gestionar la colisión de identidades entre el visitante-turista y la población local, produciendo una dinámica social crítica de difícil manejo. Este sería el caso claro de Barcelona, donde existe una evidente colisión de identidades culturales, de forma que el concepto de Barcelona se ha convertido en una mezcla de imagen e identidad construida sobre diferentes estereotipos culturales.

Un estudio elaborado por Abril-Sellarés y otros (2015) en el barrio de la Barceloneta —Barcelona— en agosto de 2014, el cual se centraba en analizar el grado de rechazo de la población local reflejada en las noticias en diversos medios, arrojaba tres asuntos preocupantes en orden de importancia: el turismo de borrachera, los alquileres ilegales y el turismo de masas low cost. Otro estudio realizado por Alamilla (2016) en el mismo barrio de la Barceloneta en mayo-junio de 2015 demostraba que las variables: aumento del consumo de alcohol, del ruido y de la congestión de los espacios públicos eran percibidos como los costes más importantes en su relación con el turista, a pesar de que el 96%, en esos momentos, consideraba el turismo beneficioso para la ciudad. Alamilla, en ese mismo estudio, ya se preguntaba cómo se podría evitar caer en la turismofobia y mencionaba en su artículo algunos de los titulares que empezaban a proliferar en diversos medios de comunicación, sin prever la publicación exponencial sobre la turismofobia que se avecinaba en 2017. Estos estudios evidencian que el consumo de alcohol como ocio turístico, la aparición de la oferta de pisos turísticos ilegales, el ruido y el embotellamiento de espacios, entre otros de aparición más reciente, son temas asociados al turismo de masas que se han ido acrecentando, tal y como podremos observar en los resultados del presente estudio, lo que ha llevado a un aumento del rechazo por parte del local: la «turismofobia».

Otra de las consecuencias del turismo de masas es el daño ecológico que trajo consigo este crecimiento del turismo, ya que los contextos, tanto urbanos como rurales, intentaron adaptarse a los gustos y preferencias de los turistas, con la consiguiente pérdida de autenticidad. Opaschowski (1991:79) afirma que, llegados este momento, es aconsejable que la planificación turística diseñe una vía moderada de crecimiento porque los problemas ecológicos que se han generado pueden provocar «una hipoteca insoportable en el futuro», y advierte que únicamente la autoimposición de limitaciones en la capacidad de carga permitirían evitar una destrucción del medio ambiente.

3. Metodología

Para la realización del presente trabajo se ha partido de la revisión y cuantificación de las noticias aparecidas en los medios de comunicación diarios de tirada nacional en todas sus ediciones —ABC, El País, El Mundo y La Razón— y en dos de tirada en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Barcelona —La Vanguardia y El Periódico de Cataluña—, por ser la ciudad donde existe mayor índice de acontecimientos relacionados con la temática de estudio. Los periódicos seleccionados como objeto de la muestra de análisis, a nivel nacional y regional, en concreto en la provincia de Barcelona, se debe a dos factores fundamentales: la mayoría de ellos están entre los periódicos de mayor tirada3 (Statista, 2017) a ambos niveles e incluyen diferentes líneas editoriales. Este último factor fue valorado con el objetivo de abordar el enfoque de la opinión del medio con respecto a la turismofobia. Para su revisión se acude a las hemerotecas digitales4 de los medios seleccionados en las cuales se realiza la exploración a través de la palabra clave «turismofobia», utilizada como búsqueda en el titular y/o contenido de las noticias. Los porcentajes de coincidencias en las búsquedas recogidas están por encima del 83%. El rango de fechas revisado comprende desde 2008, año en el que aparecen las primeras referencias a la turismofobia, al 31 de agosto de 2017.

Se establecen las siguientes preguntas de investigación que permiten alcanzar los objetivos del estudio:

P01: ¿Qué nivel de visibilidad tienen las informaciones que fomentan el discurso de la turismofobia desde que se comenzó a hablar de ella? Cuanta mayor sea la frecuencia y la visibilidad de las noticias publicadas, más influencia en la construcción de la opinión pública sobre la materia analizada. El tema pasa a ser un componente habitual de la preocupación del ciudadano.

P02: ¿Qué tipología de información relacionada con la turismofobia posibilita la visibilidad en los medios impresos de mayor tirada de España, y en particular en los medios de Cataluña? La visibilidad también va asociada a la ubicación de la información en la estructura productiva de la información periodística.

P03: ¿Cómo evoluciona la percepción de los ciudadanos sobre el turismo en relación con el incremento de noticias negativas en los medios de comunicación? A un mayor aumento de la frecuencia y visibilidad de las noticias, ha de correlacionarse una mayor preocupación ciudadana por el tema analizado. Si éste forma parte de su agenda pública, también ha de reflejarse en las respuestas que ofrezca públicamente.

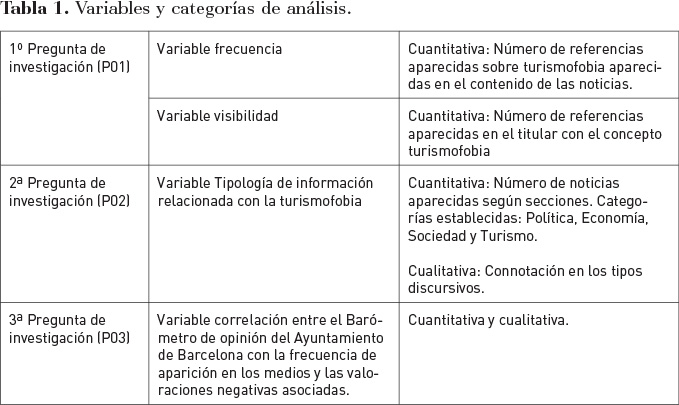

Para responder al planteamiento de las dos primeras preguntas se diseña una metodología cualitativa y la técnica de investigación aplicada será el análisis de contenido, en el cual se establecen variables cuantitativas y cualitativas de análisis, tal y como podemos apreciar en la tabla 1. Para contestar a la tercera, consideraremos el caso específico de Barcelona, puesto que este ayuntamiento dispone de un barómetro de opinión de los ciudadanos —2011-2017, junio— sobre los temas que más le preocupan.

Tras la revisión, se recoge un total de 395 resultados desde 2008, tal y como se puede observar en la tabla 2, año en que aparecen las primeras publicaciones relacionadas con este término en los dos periódicos catalanes. Las referencias recogidas durante todo el periodo corresponden a los géneros informativo —principalmente noticias— y de opinión —principalmente artículos de opinión y entrevistas—. Del total de referencias recogidas, 67 corresponden a secciones de opinión, 4 a entrevistas, 4 a cartas a los lectores y 3 a editorial.

El análisis de estos datos nos permite determinar los indicadores de visibilidad: la exposición —número de referencias con el término de turismofobia— y la relevancia —nivel de importancia de cada referencia porque el término aparece en el titular—.

4. Análisis de los resultados y discusión

En respuesta a la primera pregunta de investigación, tal y como se puede observar se detectan apariciones esporádicas desde 2008. En concreto, en este año las tres apariciones detectadas se localizan en periódicos catalanes, que ya son cinco al año siguiente, si bien entre los años 2010 y 2013, en lo más duro de la crisis económica, la única aparición del término la hallamos en el diario ABC, pero en las páginas de Cataluña. En los años 2014 y 2015 encontramos un total de 11 referencias, y es a partir de 2016 cuando se produce la gran irrupción del neologismo en los medios de comunicación. En este año encontramos 16 referencias en total en todos los medios consultados, a excepción de El País, y es en 2017 cuando ya existen más de 350 referencias hasta el 31 de agosto de ese año, y con al menos 50 referencias en cualquiera de los medios que se han consultado.

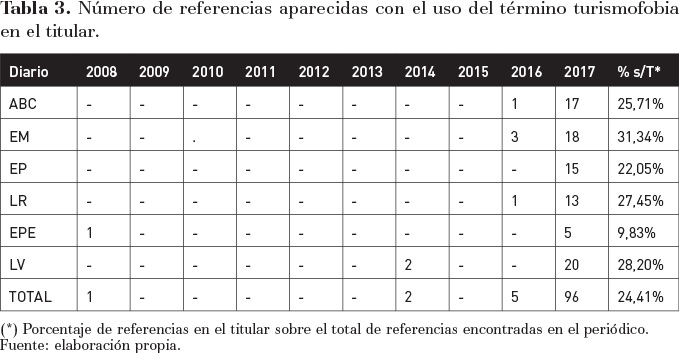

Para evaluar el nivel o grado de visibilidad, diferenciaremos el número de estas noticias que aparecen en el titular —tabla 3—, frente a las que el término aparece en el propio contenido.

Durante 2017 sólo el diario barcelonés El Periódico de Cataluña ofreció cinco informaciones con el término turismofobia en el titular, lo que representa el 5,2% del total habido en ese año en los periódicos consultados, y es, además, el único medio por debajo de los dos dígitos sobre el total de referencias recogidas en la consulta realizada (9,83%). Cualquier otro medio está por encima del 20% del total de referencias en cualquier parte del texto informativo y por encima del 13% sobre el total de apariciones en titulares.

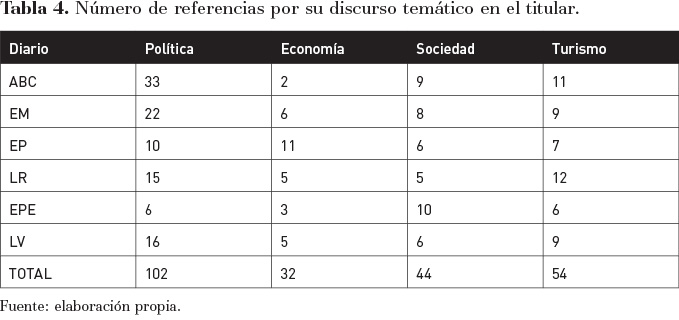

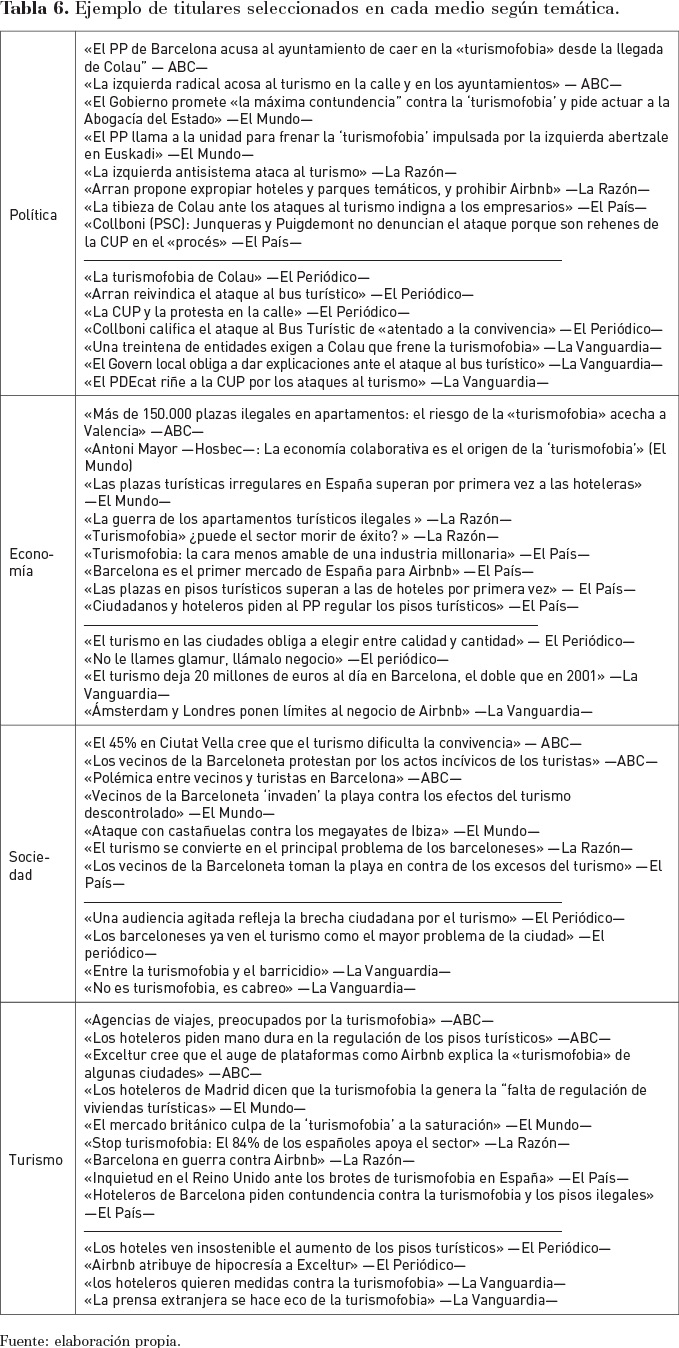

En respuesta a la segunda pregunta establecida en la metodología, se han establecido cuatro bloques temáticos destacados —tabla 4— según el tipo de discurso que se utiliza en el titular de la referencia recogida, independientemente de si aparece el término «turismofobia» o no, correspondiendo en la mayoría de los casos a la misma sección asignada por el medio. Han sido excluidas aquellas referencias en que el titular se presenta en tono neutro, por ser excesivamente corto o no aludir a ninguna temática concreta y/o no estar asignada a ninguna sección específica.

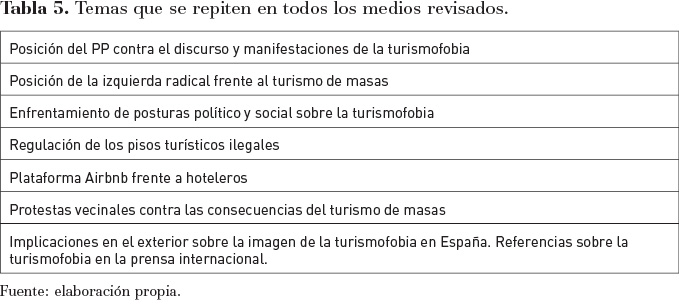

En la tabla 5 se resume de manera más global los temas discursivos que se reiteran en los medios analizados. Como se puede comprobar también en la tabla 4, en general el discurso político ligado a la turismofobia es el que tiene mayor presencia — exceptuando El Periódico de Cataluña—, revelando una confrontación entre diferentes grupos políticos y entre éstos y la comunidad local al respecto. El resto de los bloques discursivos evidencian valores de frecuencias más bajos, con desigual distribución, destacando que en los casos de ABC y La Razón hicieron más hincapié en el área de Turismo, El Periódico de Cataluña en la sección de Sociedad —por ser más localista, reflejo de un sentir más social— y El País con la sección de Economía.

De la tabulación y análisis de los titulares de las noticias observamos que la inmensa mayoría tiene connotaciones negativas y, si nos atenemos, a los cuerpos de los textos informativos, la práctica totalidad tiene connotaciones negativas —tabla 6, a modo de ejemplo de las tablas recogidas—.

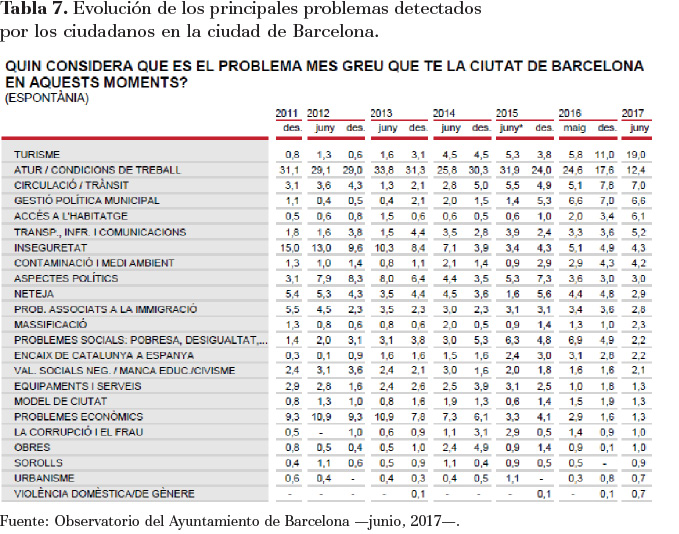

Por último, y para responder a la tercera pregunta establecida en la metodología, se puso en relación el barómetro de opinión del Ayuntamiento de Barcelona —tabla 7— con la frecuencia de apariciones en los medios de comunicación del concepto turismofobia, con las valoraciones negativas asociadas. Con ello observaremos si la aparición mediática del término y su tratamiento informativo va parejo a un deterioro de la percepción pública del turismo. Partimos de la suposición de que un tratamiento escaso, como el de los primeros años de la serie, es lo más parecido al tratamiento neutral de las noticias sobre turismofobia, ya que la realidad nos demuestra que la inmensa mayoría de las noticias de 2017 consultadas son de carácter negativo.

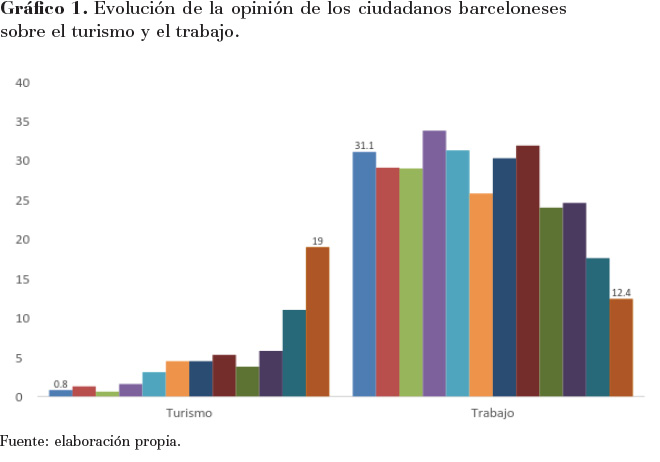

Como se puede observar, la percepción de los barceloneses sobre el turismo evolucionó desfavorablemente desde el periodo 2011 al 2017 —junio—. El turismo se percibe en esta última fecha como el principal problema de sus residentes, por delante del paro y las condiciones de trabajo, los dos ítems que se reiteraban desde 2008 —gráfico 1—.

El estudio constata una relación directa entre información y preocupación del público, que habría que profundizar para intentar definir si la forma de presentación de las noticias conllevaba cambios en la percepción de grupos de personas sometidos a distintas informaciones.

5. Conclusiones y discusión

El concepto de turismofobia en los medios de comunicación aparece de forma aislada desde 2008 y tiene su gran explosión en 2017, aunque ya hay un importante incremento de las referencias detectadas en el año anterior. Básicamente, las referencias analizadas están asociadas a la política, y primordialmente las noticias son recogidas con tintes negativos. La mayor frecuencia y visibilidad del término, así como la relevancia de su tratamiento y el tinte con el que se ha teñido a las noticias publicadas, apuntan a que la opinión pública debe incorporar el concepto a su agenda de preocupaciones diaria.

Si nos atenemos a la forma de enfocar los contenidos de las noticias por parte de los medios, la turismofobia se presenta alimentada por movimientos de izquierdas y antisistema, que aprovechan el malestar de la comunidad local frente al turismo de masas. En los medios, a través del análisis, se ha podido observar una línea de opinión potenciando el discurso y las manifestaciones de la turismofobia, procedente de una élite política situada en el ala más radical del espectro ideológico; discurso que ha retroalimentado el flujo mismo de la turismofobia generado por diversas causas, ya sea por el malestar de la comunidad local, la pérdida de comercios y servicios del barrio, por la proliferación de los pisos ilegales o el incremento exponencial de la plataforma Airbnb frente a la inquietud de los empresarios hoteleros. Concluimos que, en gran medida, este aumento del flujo del discurso turismofóbico se deriva de la escasa participación de los diferentes actores sociales en una planificación turística adecuada, en especial la participación de la población local, tal y como afirma Tresserras (2013). Es importante observar que el número de noticias aparecidas en la sección de sociedad reflejando el malestar ciudadano, no es escaso.

Los brotes de turismofobia se han centrado básicamente en Barcelona, las Islas Baleares —Ibiza y Mallorca—, San Sebastián, Málaga y la Comunidad de Valencia —Valencia ciudad y Benidorm—, coincidiendo con ser puntos neurálgicos de turismo de masas, dentro de España. Observamos que la mayor parte de estos lugares se centran en los destinos de sol y playa, siendo puntos vacacionales preferentes, tal y como argumenta Álvarez (2011).

Los elementos anteriores han confluido en un claro deterioro de la opinión pública sobre el fenómeno social analizado, hasta convertirse en el principal problema de la ciudad de Barcelona según sus propios habitantes, lo que evidencia la relación existente entre la agenda mediática, la forma de presentación de las informaciones y la opinión pública.

Los resultados de la investigación constatan esa efectiva correlación entre la percepción pública de la ciudadanía en torno a un hecho presente en la actualidad (Abril-Sellarés et al, 2015) y objeto de la agenda pública (agenda setting: Keskitalo et al, 2016) y el encuadre de ese tema en los medios de comunicación (framing: Casanovas, 2014; Marín y Zamora, 2014). La opinión pública de Barcelona hace prioritario un tema social que aparece en los medios justo en ese momento histórico tanto cuantitativa como cualitativamente. Sin embargo, la investigación realizada abre las puertas a la necesidad de un análisis segmentado ideológicamente de la población expuesta a los medios que contraste la posible correlación entre sus opiniones con el framing de los medios afines o no, introduciendo en el análisis las teorías de la percepción selectiva y del priming (Álvarez-Gálvez, 2014). Se trataría de conformar o refutar lo ya obtenido teniendo en cuenta la forma de evaluar las informaciones por parte de la ciudadanía, es decir, si la agenda mediática dice a la población sobre qué tiene que pensar, como se ha corroborado, y también cómo tiene que hacerlo, deberíamos contrastar en qué medida es causa asimismo de cómo se perciben sus informaciones teniendo en cuenta las predisposiciones ideológicas de la población. Eso nos permitiría, además, abrir el estudio a la cuestión deontológica sobre la forma de presentar la información en los medios de manera que se reafirme la tradicional separación teórica entre información y opinión.

Un aspecto importante a tener en cuenta, y que ya formaría parte de una línea de futura investigación, sería determinar si esta turismofobia seguiría presente en el caso concreto de Cataluña tras los últimos acontecimientos de inestabilidad político-social relacionados con la independencia. En este caso concreto la afluencia de turismo se ha visto mermada por una caída significativa —entre un 20 y un 30%— de reserva en plazas hoteleras, incluso de alquiler de pisos ilegales, además del desvío provisional de cruceros a otros puertos como el de la ciudad de Valencia. Es decir, sería interesante un análisis sobre si la presencia de la temática asociada al concepto de turismofobia en la agenda política —tanto en un sentido o en otro, por incremento o por desaparición de la misma— conlleva también la evolución en la misma dirección de la percepción pública.

En el resto de los casos observados de brotes de turismofobia sería interesante analizar la evolución y proliferación de referencias sobre esta temática segmentando los medios de comunicación, lo que nos permitiría estudiar la evolución de dicha percepción pública incluso por segmentos de audiencia; es decir, en qué medida la forma de tratar las noticias se correlaciona con la percepción de las audiencias de cada medio. De acuerdo con el marco teórico reseñado, cabe pensar que una menor visibilidad del tema en los medios supone también una menor preocupación en la opinión pública por la problemática asociada al concepto, pero también que la percepción pública varía en función de los segmentos de lectores de cada medio. Los distintos tratamientos informativos dados al hecho analizado se deberían correlacionar con diferentes percepciones públicas en función de la línea editorial o forma de tratamiento de cada medio.

6. Referencias

Abril-Sellaré, M., Azpelicueta, M. C., & Sánchez-Fernández, M. D. (2015). Turismo sostenible: lugareños frente a turistas. El caso de la ciudad de Barcelona. Revista Holos, año 31, vol. 3, 331-337. DOI: https://doi.org/10.15628/holos.2015.2809.

Alamilla Canto, C. (2016). Análisis de los impactos socioculturales desde la perspectiva del residente que el turismo genera en el barrio de La Barceloneta, España. ROTUR: Revista de Ocio y Turismo, 11(1), 1-11. DOI: https://doi.org/10.17979/rotur.2016.11.1.1776

Álvarez-Gálvez, J. (2012a). Modelos teóricos sobre los efectos de los medios de comunicación de masas. [Documentos de trabajo; nº 2] (No publicado). Universidad Complutense de Madrid. Disponible en http://eprints.ucm.es/45398/

— (2012b). Factores explicativos de los efectos de los medios de comunicación de masas. [Documentos de trabajo; nº 3] (No publicado). Universidad Complutense de Madrid. Disponible en http://eprints.ucm.es/45089/

Álvarez Sousa, A. (2011). Sociología del turismo. Madrid: Centro de Estudios Financieros.

Ardèvol-Abreu, A. (2015). Framing o teoría del encuadre en comunicación. Orígenes, desarrollo y panorama actual en España”. Revista Latina de Comunicación Social, 70, 423-450. DOI: 10.4185/RLCS-2015-1053.

Aruguete, N. (2011). Los medios y la privatización de ENTel. Berlín: Ed. Académica Española.

— (2017). Agenda Setting y Framing: un debate teórico inconcluso. Más Poder Local, 30, enero, 37-42.

Benach Rovira, N. (2016). ¿Ciudades en el mapa o en la guía turística? Venta de la ciudad y sentido del lugar. Revista CIDOB d’Afers Internationals, 113, 89-105.

Carvalho, K. D., Guzmán, S. J. M. (2011). El turismo en la dinámica territorial ¿Lógica global, desarrollo local? Estudios y perspectivas en turismo, 20(2), 441-461. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322011000200010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-1732.

Casanovas, O. (2014). L’actual modelo turistic de Barcelona, a debat. TotCETT, 29 (2), 14-15.

FUNDEU (2017, agosto 7). Turismofobia, neologismo válido. Disponible en http://www.fundeu.es/recomendacion/turismofobia-neologismo-valido/

Goffman, E. (2006). Frame Analysis. Los marcos de la experiencia. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Siglo XXI Editores.

Gordon, B. M. (2002). El turismo de masas: un concepto problemático en la Historia del siglo XX. Historia Contemporánea, 25, 125-156. Disponible en http://www.ehu.es/ojs/index.php/HC/article/view/5928

Hemilse Acevedo, M. (2013). Principales críticas conceptuales al Frame Analysis. Del Frame al Framing. Revista Pilquen, Sección Ciencias Sociales, vol. 2, nº 16, 1-14. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347532061001.

Hernández Luís, J. A. (2008). Turismo de masas y transporte: el gran reto del turismo del siglo XXI. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XII, núm. 258. Barcelona: Universidad de Barcelona. Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-258.htm.

Igartua, J. J., Otero, J. A., Muñiz, C., Cheng, L. & Gómez, J. (2007). Efectos cognitivos y afectivos de los encuadres noticiosos de la inmigración. En Igartua, J. J., Muñiz, C., Medios de comunicación, Inmigración y Sociedad (pp. 197-232). Salamanca: Ed. Universidad de Salamanca.

Igartua Perosanz, J. J., Muñiz Muriel, C., Otero Parra, J. A., & De la Fuente Juan, M. (2007). El tratamiento informativo de la inmigración en los medios de comunicación españoles. Un análisis de contenido desde la Teoría del Framing. Estudios sobre el mensaje periodístico, 13, 91-110. Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0707110091A/12075

Kekistalo, E. C. H., Petterson, M., Ambjürnsson, E. L. & Davis, E. J. (2016). Agenda-setting and framing of policy solutions: Avoiding beetle outbreaks? Forest Policy and Economics, 65 (1), 59-68.

Koziner, N. (2013). Antecedentes y fundamentos de la teoría del framing en comunicación. Austral Comunicación, 2(1): 1-25. Disponible en http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion/article/view/53

López Palomeque, F. L. (2015). Barcelona, de ciutat amb turisme a ciutat turística. Notes sobre un procés complex i inacabat. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 61(3), 483-506.

Mansilla, J. A. (2017). ¿Espacio de consumo o consumo del espacio? El caso de Palo Alto Market, Barcelona. En IX Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Bogotá, junio. Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, Universitat Politècnica de Catalunya.

Martín Albadalejo, J. A., Zamora Medina, R. (2014). Aproximación integradora en la investigación sobre la Teoría del Framing desde su condición multiparadigmática. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación social “Disertaciones”, 7 (1), Artículo 1. Disponible en http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/article/view/48.

McCombs, M. E., Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187. Chicago: The University of Chicago Press. DOI: https://doi.org/10.1086/267990

McCombs, M., Evatt, D. (1995). Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda setting. Comunicación y sociedad, 8(1): 7-32.

Merino Arribas, M. A. (2012). Vuelven los titulares tendenciosos para informar sobre los inmigrantes. Teoría del framing en el análisis informativo. Actas –IV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social– IV CILCS Universidad de La Laguna, diciembre.

New York Times (2017, agosto 14). La posverdad de la turismofobia. Recuperado de https://www.nytimes.com/es/2017/08/14/la-posverdad-de-la-turismofobia/?mcubz=3&mcubz=3

Opaschowski, H. W. (1991). ¿Turismo de masas o turismo a medida? Límites económicos, ecológicos y psicológicos. Papers de Turisme, (4), 68-80.

Orozco Alvarado, J., Quintero Santos, J. (2008). Desarrollo turístico y sostenibilidad social. México: Ed. Universidad de Guadalajara.

Rivas García, J. (2008). Estructura y economía del mercado turístico. Oviedo: Septem Edics.

Rivera Rogel, D., Punin Larrea, M. & Calva Cabrera, D. (2013). Agenda Setting in Ecuadorian media. Daily: El Universo, El Mercurio, El Comercio y El Telégrafo. Revista Latina de Comunicación Social, 68. 529-544. DOI: 10.4185/RLCS-2013-988en

Scarnato, A. (2014). A True catalan Flamenco night! Turismo globale, crisi di identità locale e produzioni di asset monumentali. Barcellona como caso-pilota del branding urbano. International Seminar Touristic territories, Touristic imagery and the construction of contemporary landscape (pp. 649-660). Barcelona: Viguera Editores.

Scheufele, D., Iyengar, S. (2013). The estate of framing research: a call for new directions. En Kenski, K, Jamieson, K. H. (eds.). The Oxford Handbook of Political Communication Theories. New York: Oxford University. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199793471.013.47

Tresserras, J. (2013 Noviembre). El uso del patrimonio cultural para el turismo cultural: una mirada desde la comunidad para el desarrollo endógeno basado en un turismo sostenible y responsable. Ponencia Seminario Internacional “El patrimonio cultural, un aporte al desarrollo endógenos”. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

Valera Ordaz, L. (2016). El sesgo mediocéntrico del framing en España: una revisión crítica de la aplicación de la teoría del encuadre en los estudios de comunicación. Zer, 21-41, 13-31. Disponible en: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/17259

1 La Fundación del Español Urgente (Fundeu) ha declarado que este término es un neologismo válido.

2 New York Times —14/08/2017—: La posverdad de la turismofobia.

3 https://es.statista.com/estadisticas/476795/periodicos-diarios-mas-leidos-en-espana/

4 http://hemeroteca.abc.es/

http://www.elmundo.es/hemeroteca/

https://elpais.com/diario/

http://www.larazon.es/historico/7380-hemeroteca-NLLA_RAZON_375017

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca

http://archivo.elperiodico.com/buscar.php