recibido: 31.03.2018 / aceptado: 20.06.2018

La Transparencia en los gobiernos y los partidos políticos: aproximación y consenso en el caso de España

Government and politic party transparency: approach and agreement in the Spanish case

Francisco Javier Pintado Pérez

Instituto Ortega y Gasset

Francisco Javier Paniagua Rojano

Universidad de Málaga

Referencia de este artículo

Pintado Pérez, Francisco Javier y Paniagua Rojano, Francisco Javier (2018). La Transparencia en los gobiernos y los partidos políticos: aproximación y consenso en el caso de España. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº16. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica y Universitat Jaume I, 111-134. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2018.16.7

Palabras clave

Transparencia; Delphi; gobierno abierto; rendición de cuentas; partidos políticos; medios; ciudadanía.

Keywords

Transparency; Delphi; Open Government; Accountability; Political Party; Mass Media; Citizenship.

Resumen

El objeto de estudio de este trabajo es el análisis de la transparencia en los partidos políticos en España. Entre los objetivos propuestos destacan delimitar los organismos políticos que deben estar sujetos a ello, definir los formatos más adecuados, identificar los fiscalizadores y las formas de control y, por último, describir la responsabilidad de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Partimos de las hipótesis de que la Ley de Transparencia 19/2013, aunque marca un buen comienzo, no se ajusta a las necesidades actuales de transparencia y que el papel de transmisión de los medios es esencial, más que el de la ciudadanía, que también debe ser responsable mediante su fiscalización. Para esto, se recurre a la técnica metodológica Delphi, en la que se entrevistan a expertos que hayan trabajado en transparencia desde distintos ámbitos académicos. Se realizaron tres rondas, la primera con respuestas totalmente abiertas y las dos siguientes con respuestas cerradas cuantitativas. Los resultados nos indican qué es la trasparencia, sus funciones y sus formatos, además de una lista de indicadores que incluyen la información a publicar. También se extrae una lista de organismos que podrían estar afectados por la ley 19/2013 tanto públicos como privados, así como las formas conjuntas de control no centralizadas, evitando partidismos. Por último, se destaca la necesidad de pedagogía por parte de las instituciones y el papel de transmisión de los medios de comunicación, a la vez que el apoyo de la ciudadanía a este tipo de iniciativas. Una de las conclusiones más destacadas es la necesidad de aplicar formatos adecuados y que debe acercarse más al concepto de accountability, incluyendo capacidad sancionadora.

Abstract

The study’s object of this work is the analysis of transparency in Spanish politic parties. The principal objectives of this research are: delimit politic organism who have to be transparent, define suitable formats, identify inspectors and forms of control and describe the responsibility of mass media and citizens. We start from the hypothesis that the Spanish transparency law is not enough for the actual needs, although is a good base. Also the mass media role is essential and they have to be responsible through its own inspection. We had used the Delphi technique to found out this, in which we interview some experts who have worked in transparency from different academic areas. Three rounds were done, the first with totally open questions and the rest with closed quantitative answers. The results show what is transparency, its functions and formats and an indicator list of the information that has to be published, as well as a public and private organism list who could be included in the Spanish transparency law and their not centralised control forms, avoiding partisanships. By last, stands the pedagogy needed for mass media and citizens and the transmission role of the first with the citizens’ support. One of the most important conclusion is the need of use adequate formats and it is needed to approach the concept of transparency to accountability, including the enforcement.

Autores

Francisco Javier Pintado Pérez [Javierpintado93@gmail.com] es Posgraduado en un Máster de Marketing, Consultoría y Comunicación Política por el Instituto Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. Sus temas de investigación se han centrado en la Transparencia política, principalmente.

Francisco Javier Paniagua Rojano [fjpaniagua@uma.es] es Doctor (2004) en Ciencias de la Información por la Universidad de Málaga. Es profesor titular del Departamento de Periodismo en dicha universidad, y profesor invitado en varios posgrados. Sus principales líneas de investigación son la comunicación corporativa en la web 2.0 y la profesión periodística. Ha sido DIRCOM en la FAMP y la UNIA.

1. Introducción

En el contexto actual, los ciudadanos sitúan la corrupción como segundo problema en España, según recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas, dato que no tenía tanta relevancia desde 1985 (López Ruiz, 2014). Esto deriva a una petición de Transparencia al poder público por parte de diversos colectivos con el objetivo principal de interponer ciertas trabas a la corrupción y, por lo menos, obtener un nivel mayor de control sobre la gestión de lo público.

En España, Jerez, Martín y Pérez (2012) recogen en una serie de medios de comunicación el número de municipios relacionados con casos de corrupción urbanística publicados entre los años 2000 y 2008, dando como resultado 676 municipios, un total del 8,3% de los municipios españoles. La posible consecuencia directa de esta situación es un incremento de la desafección política que en nuestro entorno se ha podido observar a lo largo de estos años, además de verse este desencanto por la política, posiblemente acrecentado por la crisis económica en la que se sumergió el país en 2008.

Así, la pertinencia de la investigación viene dada por la utilidad que se da a la transparencia como fenómeno para prevenir la corrupción, más cuando el 76,2% de la población opina que ella puede ayudar a prevenir la corrupción (ACREDITRA, 2016). Además, a fecha de hoy, se tiene constancia de 112 países que incluyen leyes de Transparencia y acceso a la información, lista en la cual España entró con la Ley 19/2013, lo que indica y justifica que debe existir indudablemente transparencia. Como consecuencia inmediata se asume que la transparencia se debe aplicar, incluso mediante imperativo legal. Sin embargo, al 75,1% de los ciudadanos les parece que la información publicada por las instituciones no es fiable (ACREDITRA, 2016.). Se deriva la necesidad de estudiar la transparencia desde otra perspectiva, una en la que en lugar de justificar la transparencia y su aplicación se observe cómo debe funcionar y a quienes se les tiene que aplicar, pues también varían los resultados entre la confianza de la transparencia de las instituciones públicas o los partidos, siendo estos últimos los peores valorados con un dos sobre diez o los sistemas de evaluación de la transparencia mejorar sus criterios de estudio aplicados a ellos con lo que conviene estudiar por separado los distintos organismos sujetos (ACREDITRA, 2016; Transparencia Internacional, 2015; Transparencia Internacional, 2017).

La delimitación y evaluación de la transparencia deben ser objeto de estudio para poder encaminar adecuadamente la gestión de la misma, además de definir elementos clave a la hora de comunicarla adecuadamente, ya que algunos partidos con representación parlamentaria optaron por utilizar este concepto en sus campañas electorales como intangible dentro de sus organizaciones políticas.

Se parte desde una perspectiva en la que se asume que la transparencia está íntimamente vinculada con la rendición de cuentas y contribuye a la democracia. Indudablemente, las organizaciones con parte o la totalidad de su financiación de procedencia pública deben estar sujetas. Además, el control de ésta debe pasar no sólo por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sino por más organismos o actores, tales como los medios de comunicación, la ciudadanía y demás agencias estatales, añadiendo que el organismo mencionado debe obtener capacidad sancionadora para realizar una fiscalización adecuada. Por otro lado, la Ley de Transparencia necesita adecuarse a nuevas exigencias no contempladas. Además, los formatos son clave para la transmisión de la información de forma comprensible y para ello se debe recurrir a formatos visuales presentando los datos con orden e inteligibilidad para todos los públicos. Por último, con respecto a la relación entre la transparencia, los medios de comunicación y la ciudadanía, debe existir un vínculo de vigilancia, sobre todo por el periodismo. Los medios deberían transmitir la información vinculada a la rendición de cuentas públicas y los ciudadanos contrastarla y controlarla en alguna medida.

1.1 Teoría sobre la Transparencia

Diversos autores han teorizado sobre la transparencia y los aspectos relacionados con ella, pero no existe un consenso sobre ciertas características o elementos propios de la misma. Aquí se pretende realizar un acercamiento tanto para exponer situaciones claves que posteriormente se recogen en los resultados como para definir algunos aspectos de este concepto.

Manfredi (2017) señala que un hecho imprescindible para la transparencia es la forma de presentación –de lo que se deriva que las herramientas de la comunicación son necesarias para su aplicación–. Es necesario que los datos se publiquen de manera reutilizable y focalizados en crear conocimiento. Los datos confusos a la hora de interpretar la información se deben considerar un ejercicio de opacidad en cubierta. Si aquello publicado por las administraciones públicas o los sujetos implicados en la Transparencia no se presenta ordenado ni de una forma clara y comprensible, esos datos que aparentan apertura se muestran opacos y por esto es imprescindible el formato en sí mismo para la buena aplicación de la rendición de cuentas y del derecho al acceso a la información.

Manfredi (2017: 335) incorpora dos escenarios relevantes con respecto al tema que nos ocupa. Indica como primer escenario la existencia de una «confusión conceptual entre secreto, confidencial y transparencia». Se hace necesario excluir la información que entra en conflicto con la Ley de Protección de Datos o con prácticas en las que la publicación puede ser perjudicial, como es en el caso de las negociaciones mientras el proceso se encuentra abierto y, en consecuencia, obtenemos uno de los primeros límites de la comunicación que se debe tomar en consideración. El segundo escenario concierne a la confianza en las instituciones públicas. El aumento de este elemento puede contribuir al saneamiento de la democracia y a realizar una evaluación adecuada de las políticas públicas (Manfredi, 2017).

Otra característica necesaria para la comprensión de este concepto es el trato que se le debe de dar como publicidad en sí misma. Guichot (2011), previo a la Ley de Transparencia 19/2013 en España, realiza un análisis de la Transparencia como objeto publicitario y, por tanto, vincula a ésta directamente con la comunicación —la cual se basa, entre otras cosas, en la adecuación del formato y del mensaje—.

«Las leyes más modernas han ido acogiendo el principio general de publicidad activa de la información más relevante para posibilitar la participación y el control de la gestión pública, acompañado a menudo de listas detalladas, referidas a las decisiones que interpretan el derecho, datos sobre la organización, los empleados públicos, o sobre la existencia y modo de ejercitar el propio derecho al acceso» (Guichot, 2011: 52)

Este párrafo describe un listado con mucha información a difundir. La comunicación de la transparencia, por tanto, es totalmente necesaria para el cumplimiento de la misma, pues el ofrecimiento a responder a las consultas ciudadanas o la entrega de documentos a demanda no es suficiente. Se hace necesario publicar todo el contenido sujeto a ella y la difusión fuera de los canales propios y habituales de las administraciones.

De nuevo tomando la cita anterior de Guichot, la transparencia habría de considerarse un derecho fundamental que debe ir aplicado a los funcionarios públicos y al poder ejecutivo, a la vez que se hace necesario expandirla por todas las áreas de la administración pública e, incluso, a aquellos que puedan influir en su gestión. Los primeros países que incluyeron leyes relacionadas con el libre acceso a la información pública resultan coincidir con altos índices democráticos o un nivel alto de desarrollo. Además, en el contexto europeo, desde 2009 se incluye el derecho fundamental de libertad de expresión e información reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estableciendo unos mínimos comunes.

Guerrero (2006) habla de unas funciones básicas de los medios de comunicación, entre las cuales destaca la difusión de información a los ciudadanos para que puedan elegir de forma coherente y fundamentada a sus representantes, generar un debate público en el que todos los postulados políticos sean conocidos por los electores y vigilar en nombre de aquellos individuos que viven dentro de un Estado. Estas premisas se pueden –o deben– nutrir de la Transparencia. De esta forma, los medios de comunicación se convierten en agentes fiscalizadores de las instituciones. Sin embargo, incluir la necesidad de conocer los postulados políticos relaciona directamente a los partidos con la Transparencia. Los ciudadanos deben tener ese derecho, y son los partidos los únicos que pueden ofrecer dicha información, además de estar incluidos en la rendición de cuentas públicas, tanto por la función de intento de toma de poder como por la financiación que, en este caso, es también pública (Peschard y Astorga, 2012).

Con respecto a la fiscalización y rendición de cuentas, O’Donnell (2001) señala una cierta desconfianza de diversos colectivos hacia el poder. Encuentra la necesidad de incluir agencias de accountability en el seno del Estado para realizar un control horizontal y otro vertical fuera de las elecciones por parte de agrupaciones de ciudadanos o los medios de comunicación, que evitan acciones o actitudes inadecuadas de los representantes. Schedler (2004) elabora en su reflexión sobre la rendición de cuentas tres pilares básicos: la necesidad de informar y de justificar las decisiones (siendo estas dos el answerability) y la inclusión de mecanismos de castigo (enforcement). Muchos teóricos –como, por ejemplo, Guerrero (2003)– asientan la base de la transparencia en la disposición al público de la información, primer pilar de la rendición de cuentas. En cambio, se requiere también de la justificación de las decisiones adoptadas y se necesita la figura de la sanción en caso de incumplimiento. De esta manera, la diferencia radica en que la rendición de cuentas se deriva de la necesidad de que una organización deba ser transparente con sus fiscalizadores y las sanciones vengan aplicadas por una gestión errónea, mientras que la transparencia comprende la disposición de la información pública no comprometedora en manos de quien deba tenerla o la solicite, reprimiendo los malos usos de ella en sus formatos, principalmente.

2. Metodología

La técnica empleada para obtener los resultados de la presente investigación es el método Delphi. Este método se caracteriza por ser un método para estructurar un proceso de comunicación en grupo que sea efectivo para determinar un problema complejo como un todo (Linstone y Turoff, 2002). Las encuestas ofrecerían resultados cuantitativos, lo que no nos permitiría definir el fenómeno en algunas de sus vertientes. Por otro lado, las entrevistas personales a expertos nos ofrecerían una visión única, en la que no obtendríamos unos resultados de consenso como en el cuestionario Delphi, y un grupo de discusión podría tener el efecto líder, que con esta técnica se evita, a parte de una posible monopolización a pesar llevar a cabo una moderación adecuada. Por tanto, la técnica se presenta idónea para ahondar en el fenómeno de la Transparencia, sumado a que el Delphi puede generar un consenso de aquello que todavía no se ha definido a la perfección (Landeta, Barrutia y Lertxundi, 2011).

Para definir las variables se optó por seleccionar las temáticas del estudio y codificarlas en forma de preguntas abiertas para, posteriormente, extraer los indicadores que se valoraron de forma cuantitativa. Landeta (1999) recomienda el uso de esta ronda de preguntas abiertas, puesto que si el grupo investigador diseña la encuesta pueden existir pequeños sesgos y perder información muy valiosa que de otro modo no aparecería.

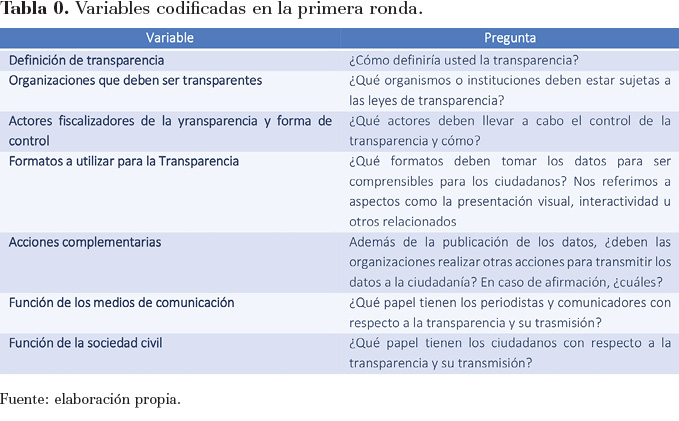

Para esto, se envió una invitación para participar a 35 profesores de universidad que hayan trabajado la Transparencia en sus textos académicos, tomando así como muestra ciertos grupos de investigación que en sus títulos aparezcan aspectos relacionados con ella o colindantes, además de la participación en otros proyectos de su evaluación o similares. De estos 35 expertos, 17 aceptaron inicialmente. En la primera ronda, realizada del 24 de abril al 12 de junio de 2017, se proporcionó un cuestionario con preguntas abiertas, correspondiendo cada una de las preguntas a una variable extraída de los objetivos que se verán a continuación, desglosando el último en dos partes. Enviaron el cuestionario 13 de ellos. En la siguiente tabla se puede observar la codificación de cada variable en una pregunta.

En la segunda ronda, se codificaron las respuestas abiertas con todos y cada uno de los diferentes conceptos aportados por los participantes, pidiéndose a los siguientes que respondieran cuán adecuados eran los ítems siguientes dentro de cada uno de los apartados en una valoración del 1 al 5. Cada bloque se corresponde con las respuestas a las preguntas abiertas del primer envío. Este cuestionario cumplimentó entre el 14 de junio y el 14 de julio del mismo año y contó con un total de 11 respuestas, ya que tres expertos no contestaron por motivos de agenda y se añadió otro encuestado de aquellos que aceptaron la invitación, pero no pudieron contestar la primera vuelta. Finalmente, la tercera y última ronda, en la que se aportaban los datos de moda, media y mediana de los cuestionarios anteriores para realizar el consenso, contó con 8 respuestas recogidas desde el 14 de julio al 16 de agosto de 2017. Las variables de la segunda y tercera ronda se incluyen en los resultados en formato tabla. Todo el proceso se realizó mediante correo electrónico.

La selección de la muestra se realizó con criterio de titulación, en la que se seleccionó profesores procedentes de Derecho, Periodismo, Ciencias Políticas, Sociología, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Además, se atendió a criterios también geográficos, en los que se introdujeron un total de 19 universidades en distintas zonas, de las que finalmente participaron universidades de Madrid –UCM, URJC–, Andalucía –UMA–, Comunidad Valenciana –UA, UJI, UPV–, Cataluña –UOC, UAB–, Castilla y León –UVa–, Murcia –UM– y Castilla-La Mancha –UClM–. Se cumplió la paridad en la selección, siendo 18 mujeres frente a 17 hombres.

En la parte cuantitativa, se toman como válidos aquellos indicadores que en la segunda ronda tomen un valor superior a 3,5 en la media, pues se podría considerar que existe un consenso con un grado suficiente a partir de este valor. Sin embargo, se realizarán observaciones teniendo en cuenta la desviación estándar o típica y la moda.

3. Objetivos

Los objetivos de esta investigación son delimitar los ámbitos en los que debe desarrollarse la Transparencia, qué parámetros debe incluir, qué formatos son los más adecuados para presentarse y qué actores deben encargarse de su control y transmisión. De esta forma se pretende conceptualizar la Transparencia para su correcta ejecución. Por último, es necesario establecer el tipo de relación que sería deseable entre los medios de comunicación y la Transparencia y entre ella y los ciudadanos, ya que la producción científica antes mencionada los alude directamente como beneficiarios, transmisores y/o supervisores. Además, la definición de la Transparencia se antoja necesaria para comprender los elementos anteriores. Como objetivos específicos se encuentran los siguientes:

- Consensuar una definición lo más completa posible sobre la Transparencia.

- Conocer qué organismos o instituciones deben aplicar la Transparencia.

- Explorar las formas de control de la Transparencia que deben realizarse y los actores responsables de dicha supervisión.

- Aproximar los formatos adecuados de la Transparencia.

- Establecer las acciones para la correcta transmisión de la Transparencia a los ciudadanos.

- Investigar cuál debe ser el papel de los medios de comunicación y de los ciudadanos con la Transparencia.

4. Resultados: aproximación a una teoría consensuada sobre la Transparencia

Mediante la técnica empleada y los resultados que se presentan a continuación, obtenemos una información que encamina una nueva teoría sobre la Transparencia, tratando de especificar los factores que convierten a la información en realmente transparente, y no en una ilusión de puesta en público de los datos que resulte, sin embargo, translúcida o completamente opaca. Cada uno de los apartados siguientes se corresponde con un objetivo específico delimitado anteriormente en el orden correspondiente.

4.1 Definición de Transparencia

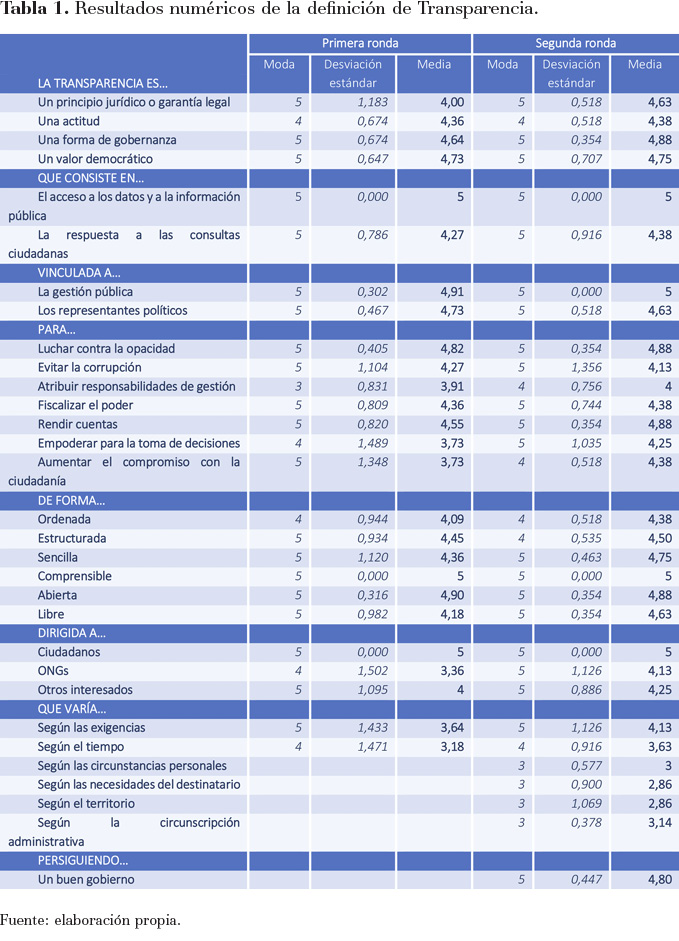

En la definición de Transparencia dada por los expertos se encuentran diversos aspectos y una gran cantidad de información en la que se destaca el sustantivo principal de la Transparencia, su función, sus formas y, en algún caso, sus destinatarios y condiciones circunstanciales.

Según se observa, se pueden encontrar tres bloques de información diferenciados dependiendo de la procedencia académica del entrevistado, en la cual se distinguen, principalmente, a quienes proceden de la politología o sociología, del derecho y, finalmente, de la comunicación (ya sea Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad y Relaciones Públicas). El primer grupo relaciona el concepto íntimamente con la forma de gobernanza y con la democracia, mientras que el segundo opta por definirlo como principio jurídico o derecho a la información, y, por último, el tercer grupo identifica una correcta difusión de la información, que es en sí misma una clave para éstos. Dichos bloques no son estancos y algunos introducen conceptos de otro grupo, pero se puede observar que comparten diversos elementos entre formaciones similares.

De esta forma, uno de los entrevistados del primer grupo –politólogo– sitúa la Transparencia como un valor para la democracia, el cual aporta un aumento del compromiso de la ciudadanía, una barrera contra la corrupción, una fiscalización de la gestión del gobierno (concepto muy relacionado con la rendición de cuentas) y una atribución de responsabilidades de gestión. En primer lugar, el valor democrático se vincula con la imposibilidad del matrimonio entre la corrupción y la democracia de Ferreiro (1999). Sin embargo, destaca una aclaración en la que se pretende disociar el concepto de corrupción de la Transparencia por parte de un encuestado, politólogo también, que justifica que puede existir un gobierno transparente y a su vez corrupto, lo que no descarta la Transparencia como una barrera.

Es importante resaltar el carácter de control que toma la Transparencia para la buena gestión pública y para el funcionamiento de la democracia que observamos en esta respuesta, que no es más que el accountability en su fenómeno de answerability y enforcement (Schedler, 2004). Añade una de las expertas –socióloga– que este valor democrático contribuye a la toma de decisiones de los ciudadanos y posibilita la participación política.

Si observamos el segundo grupo proveniente, como hemos señalado, del Derecho, sitúan al ciudadano como aquel que goza de un derecho que le proporciona la Transparencia. Es, según hemos recogido en la respuesta de uno de los entrevistados –jurista–, «el conocimiento por parte de la ciudadanía de lo que sucede en el seno de las administraciones», cita que encaja perfectamente con las definiciones de los otros dos académicos de su misma formación, que lo explican como acceso a la información o como un principio jurídico por el cual las instituciones facilitan información sobre su actividad. Esta inclusión en la legislación hace que se establezca un control horizontal entre los tres poderes. Nótese una diferencia en esta última entrevistada, que remarca la necesidad de incluir la respuesta a las consultas realizadas por los ciudadanos como elemento clave, de nuevo refiriéndose a una forma de control de abajo hacia arriba con una forma pasiva de publicación de datos (Ferreiro, 1999).

El último grupo se centra principalmente en la información, aunque existen algunas alusiones a la forma de gobernanza. En primer lugar, podemos ver en la respuesta de una encuestada –Ciencias de la Comunicación– que la transparencia exige una serie de información publicada de forma clara y comprensible y, en este caso, la dota de una función de rendición de cuentas y contribución a la toma de decisiones. Manfredi (2017) recalca la necesidad de presentar un formato reutilizable y comprensible para que la Transparencia se haga efectiva, lo cual coincide con estas definiciones de claridad y comprensibilidad.

Como resultado de la codificación y valoración de los distintos elementos en las respuestas —presentándose de forma ordenada y siempre superando un 3,5 en la media sobre 5—, se recoge la siguiente definición para la Transparencia:

La transparencia es una forma de gobernanza y un valor democrático, además de una actitud y un principio legal, que consiste en el acceso a los datos y a la información pública, incluyendo la obligación de respuesta a consultas ciudadanas, vinculada a la gestión pública y a los representantes políticos, realizada para rendir cuentas y luchar contra la opacidad, principalmente, y de forma secundaria para fiscalizar al poder, aumentar el compromiso de la ciudadanía, empoderar para la toma de decisiones, evitar la corrupción y atribuir responsabilidades de gestión, que debe presentarse de forma comprensible, abierta, sencilla, libre, estructurada y ordenada, dirigida principalmente a los ciudadanos, además de a otros interesados, pudiendo variar según las exigencias y el tiempo y que persigue el buen gobierno.

Tanto es así que la transparencia se ha visto como proceso central de la gestión pública, desde el nacimiento de la Nueva Gestión Pública, modelo muy relacionado con el thatcherismo (Hood, 1991), basadas en basa en la Teoría de la Elección Pública (Black, Newing, McLean, McMillan y Monroe, 1958; Black, 1948; Buchanan, 1987), la Teoría de los Costes de la Transacción (Williamson, 1979) y la Teoría de la Agencia (Ross, 1973). Utilizada como una de los tres pilares y basada en la competitividad, se tachó de teoría ideológica, por lo que surgieron otras vertientes de rasgos políticos distintos a la anterior, como el New Public Governance (Osborne, 2006; Osborne, 2010) que sitúa al ciudadano como centro del proceso en lugar de al gobierno y su eficiencia económica, siendo os intereses de los ciudadanos los que tienen que ser puestos en consideración máxima (Robinson, 2015). Así, la transparencia como eje fundamental en la gobernanza se muestra como necesario, tanto en los resultados de esta investigación como en la producción científica.

La siguiente tabla presenta los datos numéricos de los que se extrae la anterior definición extraída de los resultados.

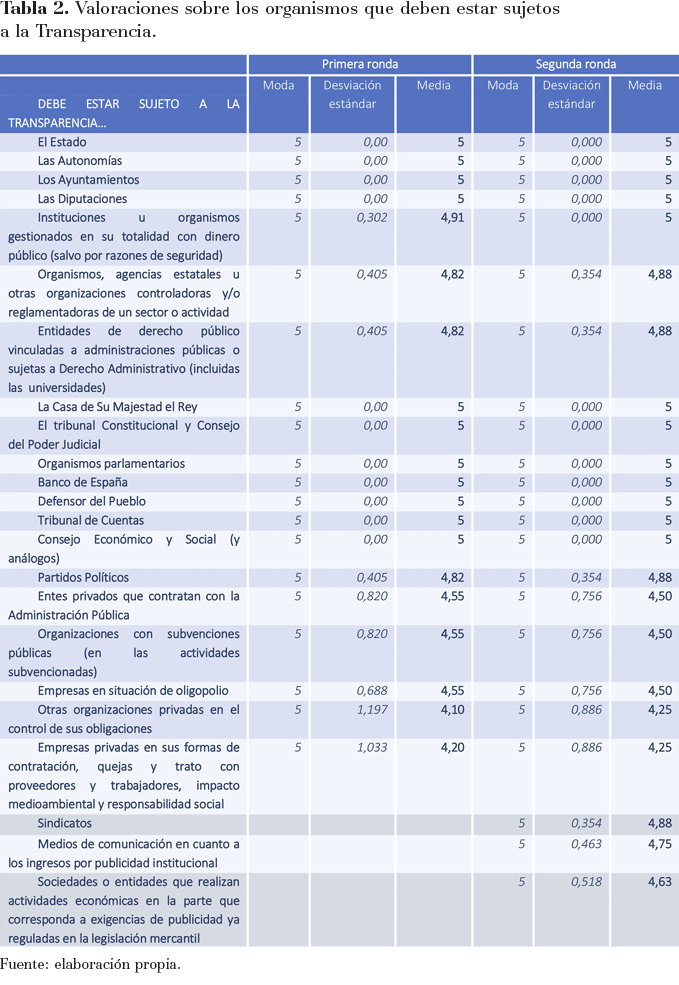

4.2 Organismos sujetos a la Transparencia

La respuesta más coincidente es que los organismos públicos o relacionados directamente por lo público deben ser transparentes, aunque un entrevistado –jurista– señala que aquellos que por motivos de seguridad no deban publicar en algún ámbito cierta información deben estar exentos. Se extrae, por tanto, una necesidad de comprensión entre el secreto, la confidencialidad y la Transparencia que define Manfredi (2017.). De esta forma, cualquier institución pública, desde los parlamentos, ministerios o ayuntamientos hasta hospitales, universidades o La Casa de Su Majestad el Rey, entre otros, en tanto en cuanto esté financiada íntegramente con dinero público, debe estar sujetos a la Transparencia, tal y como se esperaba obtener como resultado, confirmando una de las hipótesis iniciales. Este tipo de organizaciones obtienen una media de entre 4,8 y 5 en las valoraciones de los expertos.

A partir de este punto, es también consensuada la inclusión de organismos, o bien que contraten con la administración pública, o bien que gestionen bienes públicos, ya que existe una externalización de estos servicios de calidad pública. Efectivamente, se debe realizar transparencia siempre y cuando hallan recursos económicos de procedencia pública, ya que la ciudadanía debe saber qué acciones se realizan con el dinero sustraído de todos los conciudadanos en aquellos usos que se deriven de la financiación o subvención de los presupuestos de las administraciones.

Los partidos políticos obtienen una calificación de 4,88, lo cual coincide con la visión de algunos autores de incluir a estos entes privados tanto por su financiación como su utilidad íntegramente pública (Moya y Cid, 2014; Peschard, 2005; Peschard y Astorga, 2012). Existe una inclusión en específico de los sindicatos por parte de una encuestada como organizaciones de actividad pública, entidades que Schedler advierte como sujetos obligados a la rendición de cuentas (2004).

Se observan diversos tipos de empresas de carácter privado con altas valoraciones. En estos casos, una académica proveniente de la Comunicación Audiovisual señala que deben incluirse en algunos aspectos, como son «el modo de contratación, si cuidan a los proveedores y trabajadores, si los productos que utilizan son sostenibles o si están cuidando el planeta». Otro encuestado –politólogo– propuso en un primer momento que también debería incluirse aquella información de las empresas privadas relacionada con sus obligaciones legales y añade que las empresas en situación de oligopolio también podrían incluirse en esta línea, haciendo mención a la necesidad de estudiar hasta qué punto podría ser beneficioso. Resulta una ampliación no prevista en la Transparencia hasta ahora, pero que puede tener su base racional ya sea en proveer una información necesaria para mejorar la competencia, en aquello que afecta a los recursos naturales o públicos de un Estado o, por último, en las relaciones de la presión lobby de ciertos oligopolios que afectan a la gestión de la administración pública. En la tabla siguiente se pueden observar las evaluaciones dadas por los participantes.

4.3 El control de la Transparencia

Se observa cómo el control de la Transparencia debe ser llevado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (4,91 en la primera ronda y 4,63 en la segunda) y, como se ve a continuación, garantizando su independencia. Además, son las propias instituciones las que deben llevar un control sobre su Transparencia (4,36 y 4,88 respectivamente), otorgando una responsabilidad, ya fuera mediante imperativo legal o ético. Otro detalle importante es la necesidad de incluir miembros elegidos por la sociedad civil (4,20y 4,50 de media) en la accountability, pudiendo ser una organización independiente o incluyéndose en las organizaciones controladoras, como propusieron los encuestados en la primera ronda cualitativa. De esta forma, existe un control constante al gobierno, por la aplicación de la transparencia, y una supervisión de la transparencia misma, llevada prácticamente por los mismos actores.

El poder judicial aparece como forma de control de forma clara, aunque en la primera ronda cuantitativa existía un mayor disenso en esta cuestión (4,00 frente a un 5,00). Esta rendición de cuentas horizontal parece haber aumentado con los datos proporcionados en la primera ronda. En cambio, como control vertical, encontramos a los medios de comunicación (4,36), que deben controlar la transparencia más que los ciudadanos (4,00). Más adelante se definirá cuál es el papel exacto del periodismo y de la ciudadanía con respecto a este concepto y valor democrático.

Además, los gobernantes y representantes políticos deben realizar un control de la Transparencia (4,38), algo que se puede inferir a la competición electoral. Si la oposición revisa la información publicada puede denunciar malas prácticas para su beneficio posterior y cambiar el gobierno. Esto puede ofrecer una garantía de supervisión.

Las universidades como centros de investigación aparecen como organismos auditores de la transparencia (3,55 y 4,13 en las consecutivas rondas), aunque con una gran variedad entre las opiniones y en menor medida que las anteriores. Se puede pensar que cuentan con personal especializado que puede analizar, difundir y denunciar aquello que consideren, pues son perfectamente capaces de escudriñar la información y ofrecer un valor añadido en sus investigaciones, obtener conclusiones útiles y mejorar los procesos de la gestión pública.

Sin embargo, las organizaciones sin ánimo de lucro (3,63) y las fundaciones (3,50) a pesar de quedar incluidas en la lista, quedan en el límite de la aceptación y con una mayor desviación típica en las respuestas, con valores alrededor de 1,5 frente a valores menores a 1. De esta forma, serán organismos capaces y necesarios para el control de la Transparencia, pero de forma secundaria.

Las formas de control que se miden en esta investigación serían mediante denuncias a los organismos de control por parte de la ciudadanía (4,50), mediante denuncias en medios de comunicación de forma pública (4,63), dotando de capacidad sancionadora a los organismos oficiales de control, como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (4,88), dividiendo la responsabilidad de la Transparencia y el control de ésta, la primera otorgándola al poder ejecutivo y lo segundo a las comisiones, organismos o consejos correspondientes (4,25) y garantizando la independencia de los consejos y comisiones de Transparencia (5,00).

Así, se observa que aquellas organizaciones que dirigen el dinero público deben ser transparentes, también así las financiadas públicamente y, por último, aquellas que reciben algunas ayudas. La financiación aportada de los impuestos de los contribuyentes debe tener un control exhaustivo mediante la transparencia.

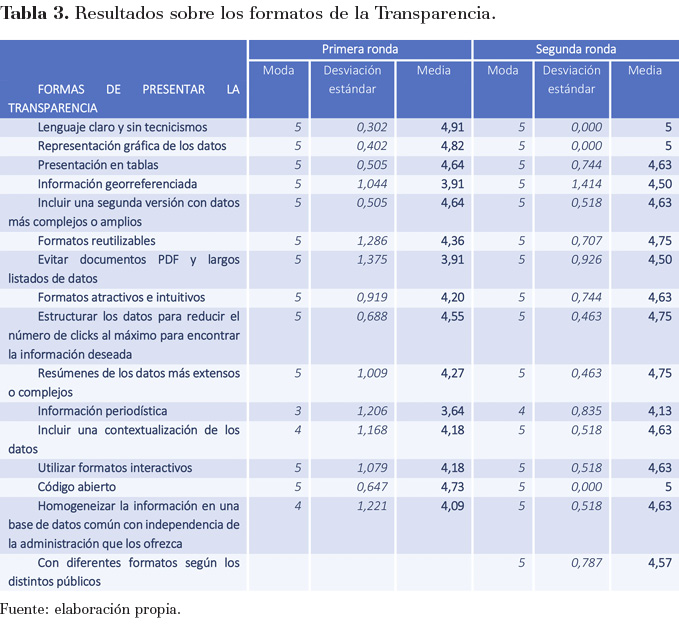

4.4 Formatos de la Transparencia

Efectivamente, los formatos en los que se presente la Transparencia son esenciales para que se pueda ejercer correctamente el derecho al acceso de la información sobre las instituciones públicas, pues otros formatos en una falsa apariencia de transparencia mediante el abuso de datos sin ser clarificadores o en brechas de conocimiento que restarían inteligibilidad a los datos.

En cuanto a la presentación de la información, el lenguaje debe ser claro y sin tecnicismos, ya que el consumidor final debe ser la ciudadanía, que puede no estar familiarizada con los términos que los especialistas utilizan. En consecuencia, se deben evitar los documentos extensos en formato pdf que tan solo pueden descifrar expertos en determinadas materias. Además, existen varios formatos más visuales que deben utilizarse, siendo algo muy ligado a la presentación de formatos atractivos, como son las tablas, las gráficas y la georreferenciación. Resumir los datos más extensos y complejos, mientras que se pueda acceder a unos archivos más detallados resulta ser adecuado para un correcto acceso a los datos de todos los públicos. Esto vendría a ser una manera de presentar los formatos según quien acuda a su lectura, tal y como se especifica en el último ítem valorado de este bloque. Otro punto es contextualizar la información para que no sean píldoras informativas sin una comparación adecuada.

Por otro lado, la estructuración de los datos también se delimita en este apartado. La información debe aparecer de tal forma que el número de clicks para acceder a un dato concreto sea el menor posible. Además, la interactividad es algo necesario para hacer comparaciones o utilizar los datos conforme al usuario le interese. Un detalle relevante es la necesidad de generar formatos intuitivos, de manera que no se produzca una brecha entre aquellos que tienen más conocimientos informáticos y los que no.

Uno de los elementos destacables es la inclusión de un código abierto. Así, el resto de administraciones podrían realizar una estructura similar en sus portales de Transparencia en caso de encontrar una solución mejor que la suya propia. Esto implica que el código pueda ser modificado por cualquier usuario o administración.

De esta forma, los formatos se encuentra de fácil acceso para todos los públicos y enriquecidos para los más expertos que desean tratar los datos y con un árbol de navegación que debe ser sencillo para localizar la información buscada, además de eliminar las aglomeraciones de cifras que suelen incluir algunos documentos.

Existen dos propuestas que han obtenido una buena aceptación por parte de los entrevistados. La primera es presentar la información con un formato periodístico, de forma que los medios de comunicación puedan hacer uso de ella sin mayores complicaciones y tener una presentación que resulta familiar al lector. La segunda es la creación de una base de datos común. Se evitaría con esto que cada portal de Transparencia tuviera una forma distinta y se consigue que todo acabase unificado, lo que reduciría la necesidad de familiarizarse con cada entorno por parte del usuario. Además, acumularía el tráfico en una misma web y permitiría comparar entre distintas instituciones, amén de poder realizar toda la inversión en diseño en un mismo lugar en lugar de varios, reduciendo costes.

Las puntuaciones por ítem se presentan en la siguiente tabla (se observa que las puntuaciones de la segunda ronda son más altas que en la primera en todos los casos, de lo que se deriva que al verse puntuaciones relativamente altas en las primeras rondas aumentó el nivel de consenso).

4.5 Otras acciones para la divulgación de la Transparencia

La transparencia debe incluir más acciones además de la publicación de la información para que se lleve a cabo de una forma efectiva. Tanto es así que la mayoría de respuestas coinciden en dar el valor mínimo a la variable denominada «No realizar ninguna de las anteriores acciones».

Las que se presentan más relevantes son la realización de guías para los ciudadanos dirigidas a mejorar el entendimiento de la transparencia y a explicar sus derechos con respecto a esta (5 de valoración media final) y tomar una posición proactiva y pedagógica (4,88 de media), tratando de difundir la Transparencia, sus beneficios, posibles usos u otros elementos destacables.

Además, debe realizarse una campaña para la mejora de la Transparencia con los distintos públicos (4,75), tratando de formarlos para que tengan una mayor comprensión. Se especifica el caso de los medios de comunicación (4,50), a los que se les debe dar facilidades y formación para poder comprender, explotar y conocer los datos sin barreras ni obstáculos.

Otra acción destacada es la de hacer énfasis en la publicación de las actualizaciones (4,63) y de los errores o irregularidades detectados (4,57). Por tanto, se deben realizar noticias u acciones de divulgación dentro de sus portales o mediante medios propios, además de tratar de realizar comunicación en los medios ajenos.

La Transparencia también debe ser participativa y abrirse a distintas organizaciones de la sociedad civil que deseen contribuir en la construcción de la misma (4,50), ya fuese en la recolección de datos como en la mejora de las informaciones, o incluso en qué datos se deben publicar. Es necesario un entendimiento de la Transparencia como Gobierno Abierto e incluir al ciudadano como co-creador y corresponsable de la Transparencia y de la gestión pública.

Se propone crear un informe anual de Transparencia (4,38) como otra medida de divulgación. Sería tema de otra nueva investigación orientar los contenidos de este informe.

Por último, la información no clarificadora debe ser eliminada (4,38), tal y como se menciona en el apartado anterior sobre los formatos de la Transparencia, por tener el riesgo de aumentar la opacidad, ya sea de forma intencional o fortuita. Además, se especifica que se deben llevar a cabo campañas de divulgación de los datos (4,13).

Que los datos se reflejen en una plataforma digital propia de la administración no es ni mucho menos una forma efectiva de llegar a toda la población, aunque sí necesaria. Por esto mismo se presenta necesario realizar acciones para llegar al público general y, así, establecer realmente una barrera contra la corrupción y mejorar la confianza en las organizaciones sujetas a la transparencia.

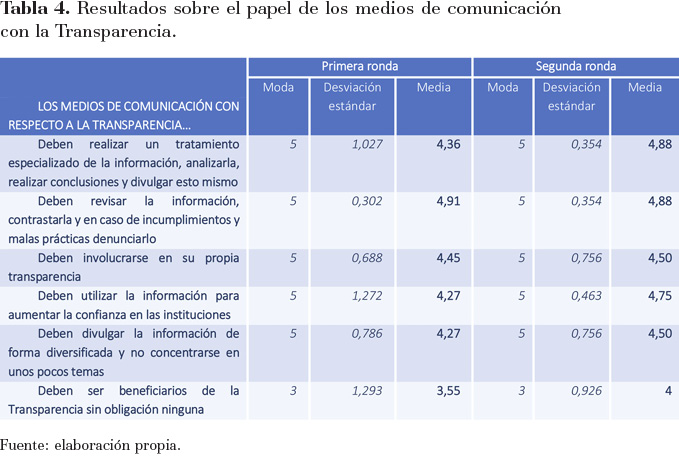

4.6 El papel de los medios de comunicación y de los ciudadanos con la Transparencia

Para el caso de los medios de comunicación los resultados obtenidos nos indican que tienen un papel esencial. Sin embargo, no debe existir una obligación de ellos con respecto a la Transparencia. Ha de ser un proceso de inclusión voluntaria mediante pedagogía y mejorando la relación en este aspecto con ellos, el cual propicie que se participe desde el periodismo. Un entrevistado –politólogo– comenta que los resultados de la presente investigación es lo deseable, pero los medios de comunicación pueden no tener intención alguna de aplicar esto.

Aun así, las actividades que los mass media deberían hacer para que la transparencia consiga integrarse a la perfección en la estructura democrática y social se describen aquí. En todo caso, el periodismo debe tratar la información, difundirla y pronunciar las conclusiones a las que se llega, contrastando los datos y denunciando las malas prácticas o abusos por parte del poder. Esto se hace necesario, más cuando uno de los papeles fundamentales de los medios de comunicación es informar a la ciudadanía sobre aquello que ocurre en el seno de lo público.

Seguidamente, esta información debe utilizarse para aumentar la confianza en las instituciones. Si los medios de comunicación realizan una actividad de fiscalización, se pueden evitar prácticas indeseables y se emitirán juicios sobre la gestión de los administradores públicos. Esta actividad puede fomentar la credibilidad de las instituciones y, por ende, la confianza en ellas. Además, si se continúa el proceso hacia el Gobierno Abierto, el ciudadano será corresponsable de las políticas producidas, hecho que genera un mayor nivel de confianza al ser partícipe y no ajeno.

Un elemento imprescindible para sanear el ejercicio de la Transparencia es evitar la divulgación de unos pocos temas, como se ha señalado en la parte cualitativa de este trabajo, como pueden ser los sueldos de los políticos, además de caer en las comparaciones sobre la evaluación de la Transparencia, convirtiéndolo en tan solo una competición por ver quién es el más transparente. Los temas deben diversificarse para que no se extraigan conclusiones sesgadas sobre la gestión de una administración.

Por otro lado, tal y como ya ha aparecido anteriormente, los medios de comunicación deben involucrarse en su propia Transparencia, aumentando así su credibilidad y produciendo una mejora en el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Los resultados obtenidos no tienen un disenso grande, como se ve en las desviaciones típicas de la tabla siguiente, además de aparecer las valoraciones numéricas para las variables codificadas.

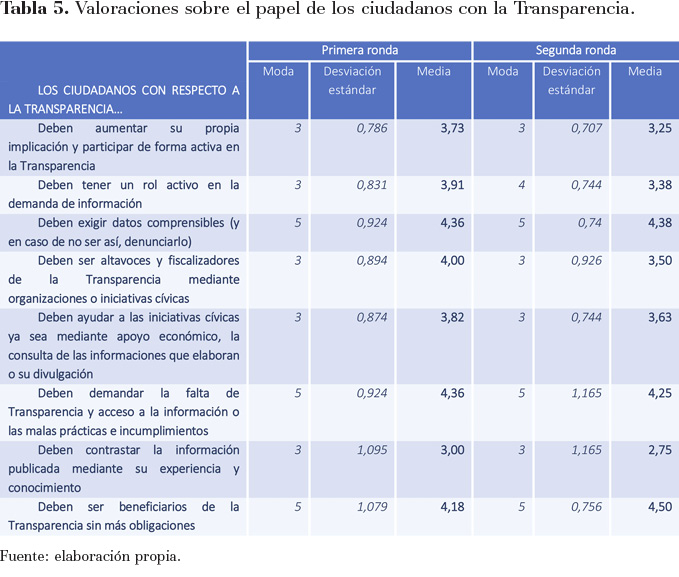

Sin embargo, para el papel de los ciudadanos los resultados son mucho menores, por lo que no tiene un deber tan alto como los medios de comunicación, y mucho menos una obligación.

En primer lugar, deben exigir datos comprensibles y demandar la falta de Transparencia o las malas prácticas e incumplimientos al ser los beneficiarios principales de ésta. Además, deben ayudar a las iniciativas cívicas en lo que puedan, ya sea económicamente o en la divulgación. Es necesario, también, que la ciudadanía se organice y genere estructuras que fiscalicen la Transparencia y sean altavoces para denunciar las malas prácticas.

Por otro lado, la ciudadanía no debe tener un rol activo con tanta claridad con respecto a la Transparencia según se ha establecido en los criterios de la presente investigación por obtener una puntuación media inferior al 3,5. Tampoco es la ciudadanía, en general, la que debe tener una demanda activa de información ni participar en la Transparencia, lo cual parece coincidir con la atribución de estos deberes a organizaciones de la sociedad civil que sí estén interesadas. Por último, no deben ser los ciudadanos los que contrasten la información mediante su experiencia. Este papel se asigna a los medios de comunicación, como se ha descrito en párrafos anteriores.

De esta forma, es la ciudadanía la que debe organizarse según le interese la información y la participación activa en la Transparencia y apoyar dichos organismos, pero no la que debe realizar todas las tareas de forma activa. Las puntuaciones se observan en la tabla siguiente:

5. Conclusiones

El acercamiento que se deriva de esta investigación encuentra ciertos puntos clave para definir, corregir y desarrollar la transparencia en el sistema público.

En primer lugar, la transparencia aparece como un valor democrático y como una actitud, lo cual lleva a clasificar este concepto como un activo intangible de las administraciones públicas. El propósito principal de la apertura de los datos de dominio común es poner un freno más a la corrupción y dotar a la ciudadanía de más información para la toma de decisiones políticas futuras.

Tras lo descrito en párrafos anteriores, se extrae que la transparencia no solo se suscribe a las administraciones públicas con gestión y financiación proveniente íntegramente del Estado, sino que aquellos entes privados que gestionen bienes públicos o que reciban financiación o subvenciones por parte de las instituciones también deben ser transparentes por lo menos en aquella actividad sufragada. Incluso los partidos políticos y los sindicatos deben publicar sus gastos y una explicación sobre estos, además de sus postulados, al estar íntimamente relacionados con el poder. Las empresas privadas también se incluyen en ciertos supuestos, lo que abre un frente de investigación muy interesante para observar qué leyes ya regulan la transparencia de forma indirecta, qué limites se deben establecer y qué faltaría por desarrollar para el beneficio de la sociedad.

El control debe ser tanto vertical como horizontal también en la fiscalización misma de la Transparencia, ya que existen muchas formas de eludirla, tanto directa como indirectamente (Schedler, 2004). Por eso mismo encontramos una asociación directa de la Transparencia y el accountability. Sin una capacidad sancionadora tampoco existe un control total sobre la veracidad de los datos publicados por las administraciones. Además, los formatos deben entrar dentro de este control, pues se han especificado aquí formas de cubrir la realidad mediante una presentación confusa, de manera que la información sea interactiva e inteligible para la mayoría de los públicos.

Finalmente, la Transparencia no debe quedar en la respuesta a consultas o la publicación de los datos en medios propios, sino que debe salir al exterior mediante otro tipo de difusión. Es aquí donde entra el papel de los medios que, como se explica anteriormente, debe ser menor que el de la ciudadanía en general. Los mass media deben ser un aliado para transmitir la información de forma veraz, y esta afirmación deja lugar a una necesidad de realizar una campaña de relación con los medios y facilitar la labor al periodismo para la correcta difusión de los datos.

De esta forma, se obtiene un acercamiento a lo que la Transparencia podría o debería ser, hecho que se ha de revisar periódicamente para ajustarse a las necesidades del público.

6. Bibliografía

Black, Duncan; Newing, R. A.; McLean, Iain.; McMillan, Alistar y Monroe, Burt. L. (1958). The theory of committees and elections. Norwell: Kluwer Academic Publichsers.

Ferreiro, Alejandro (1999). Dinero, política y transparencia : el imperativo democrático de combatir la corrupción. En: 9th International Anti-Corruption Conference (IACC), Vol. 1, nº 1. 10–15.

Guerrero, Eduardo (2003). La luz en busca del cristal. Hacia la transparencia y la rendición de cuentas en México. En: Revista ensayos cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Reflexiones y testimonios. Desafíos para una sociedad democrática: tolerancia y lucha contra la discriminación. Mexico, Instituto Federal Electoral, Vol. 1, nº 1. 11-26.

Guerrero, Manuel Alejandro. (2006) Medios de comunicación y la función de transparencia. En: Cuadernos de Transparencia, Vol. 11, nº 1.

Guichot Reina, Emilio (2011). Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y propuestas legislativas. En: Documentos de Trabajo (Laboratorio de Alternativas), Vol. 1, nº170.

Hood, Christopher. A new public management for all seasons?. En: Public administration, Vol. 69, nº 1. 3-19.

Jerez Darías, Luis M.; Martín Martín, Victor O. y Pérez González, Ramón (2012). Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España. En: Ería, Vol. 1, nº 87. España: 5–18.

Landeta, Jon. (1999) El método Delphi: Una técnica de previsión para la incertidumbre. Barcelona: Ariel Practicum.

Landeta, Jon, Barrutia, Jon y Lertxundi, Aitziber (2011). Hybrid Delphi: A methodology to facilitate contribution from experts in professional contexts. En: Technological Forecasting and Social Change, Vol. 78, nº 9. 1629–1641.

Linstone, Harold A. y Turoff, Murray (2002). The Delphi Method - Techniques and Applications, The delphi method - Techniques and applications. Newark: Addison-Wesley.

López Ruiz, José A. (2014). ‘El boomerang del desempleo : evolución de la opinión pública española acerca de los principales problemas sociales a lo largo de tres décadas (1985-2014). En: Miscelánea Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Vol. 72, nº 140-141. 203–225.

Manfredi Sánchez, Juan Luis (2017). Horizontes de la información pública. En: El profesional de la información, Vol. 26, nº 3. 353–360.

Moya, Emilio y Cid, Verónica (2014). Hacia una propuesta de transparencia en los partidos políticos de Chile. En: Revista Transparencia y Sociedad, Vol. 1, nº 1. 13–26.

O’Donnell, Guillermo (2001). Accountability horizontal : la institucionalización legal de la desconfianza política. En Revista Española de la Ciencia política, Vol. 7, nº 1. 11–31.

Osborne, Stephen P. (2006). The New Public Governance? En: Public Management Review. Vol. 8, nº 3. 337–387. https://doi.org/10.1080/14719030600853022

Osborne, Stephen. P. (2010). Delivering Public Services: Time for a new theory? En: Public Management Review, Vol. 12, nº 1. 1–10. https://doi.org/10.1080/14719030903495232

Peschard, Jaqueline. (2005) Transparencia y Partidos Políticos. En: Cuadernos de Transparencia, Vol. 8, nº 1.

Peschard Mariscal, Jaqueline y Astorga Ortiz, F. (2012). Los partidos políticos frente al escrutinio. De la fiscalización a la transparencia. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Robinson, M. (2015). From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. En: UNDP Global Centre for public Service Exelence, Vol. 1, nº 8.

Ross, Stephen A. (1973). The economic theory of agency: The principal’s problem. En: The American Economic Review, Vol. 63, nº 2. 134-139.

Schedler, Andreas (2004). ¿Qué es la rendición de cuentas?. En: Cuadernos de Transparencia, Vol. 3, nº 1.

Williamson, Oliver E. (1979) Transaction-cost economics: the governance of contractual relations. En: The journal of Law and Economics, Vol. 22, nº 2. 233-261.

7. Webgrafía

ACREDITRA (2016). Segundo barómetro de la transparencia en España. https://drive.google.com/file/d/0BzZV66dM4HCTeWZZMGRLS19RYTA/view. Consultado el 25 de junio de 2018.

Transparencia Internacional (2015). Evaluación de los partidos políticos. https://webantigua.transparencia.org.es/partidos_politicos/evaluacion_partidos_2015/tabla_valoraciones_partidos_2015.pdf. Consultado el 25 de junio de 2018.

Transparencia Internacional (2017). Evaluación del nivel de transparencia de los partidos políticos. https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/06/evaluacion_nivel_transp_partidos-junio-2017.pdf. Consultado el 25 de junio de 2018.