recibido: 20.04.2018 / aceptado: 12.07.2018

La mujer política en Twitter: análisis de los mensajes emitidos por las candidatas a gubernaturas en México

Political women on Twitter: analysis of the messages issued by the gubernatorial candidates in Mexico

Felipe Marañón Lazcano

Universidad Autónoma de Nuevo León

Carla María Maeda González

Tecnológico de Monterrey

Alma Rosa Saldierna Salas

Universidad Autónoma de Nuevo León

Referencia de este artículo

Marañón Lazcano, Felipe; Maeda González, Carla María y Saldierna Salas, Alma Rosa (2018). La mujer política en Twitter: análisis de los mensajes emitidos por las candidatas a gubernaturas en México. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº16. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica y Universitat Jaume I, 71-92. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2018.16.5

Palabras clave

Política; redes sociales; Twitter; campañas electorales; mujer; encuadres; Teoría del Framing.

Keywords

Politics; Social networks; Twitter; Electoral campaigns; Women; Frames; Framing theory.

Resumen

La representación de la mujer en los medios de comunicación ha estado comúnmente vinculada a los espacios privados y a las emociones, y el ámbito político tradicionalmente ha sido considerado como un espacio en el que participan con mayor frecuencia los hombres. Sin embargo, el 2015 fue un año en que las mujeres tomaron protagonismo en la política en México, por lo que se consideró importante analizar cuáles son los elementos que se utilizaron en las campañas políticas en Twitter de las mujeres candidatas a gobernador en 2015, y el tipo de encuadre más utilizado en las diferentes campañas online. Para lograr este objetivo, se utilizó una metodología cuantitativa, particularmente el análisis de contenido, dentro del cual se tomaron en consideración 3.013 tuits publicados entre el 5 de abril y el 3 de junio, periodo en el que se llevó a cabo la campaña electoral. De manera general se encontró que los encuadres más utilizados fueron el personalista/emocional y el de interés humano, y que los temas más mencionados por las candidatas tenían que ver con asuntos personales. Además, se detectó una presencia de elementos externos al texto tales como la fotografía y el video. Se concluyó que lo primero refuerza el estereotipo tradicional de género en que la mujer está más orientada al espacio íntimo y a los sentimientos, y lo segundo reitera la idea de que el género femenino está vinculado a la imagen.

Abstract

The representation of women in the media has been commonly linked to private spaces and emotions, and the political sphere has traditionally been considered as a space in which men participate more frequently. However, 2015 was a year in which women took a leading role in politics in Mexico, so it was considered important to analyze what are the elements that were used in the political campaigns on Twitter of women candidates for governor in 2015, and the framing used in different online campaigns. In order to do this, a quantitative content analysis was used, in which 3,013 tuits published between April 5th and June 3rd, period in which the electoral campaign was carried out, were taken into consideration. It was found that the most used frames were the personalist / emotional and the human interest, and that the topics most mentioned by the candidates had to do with personal matters. In addition, a presence of elements external to the text such as photography and video was detected. It was concluded that the former reinforces the traditional gender stereotype in which women are more oriented to the intimate space and feelings, and the latter reiterates the idea that the female gender is linked to the image.

Autores

Felipe Marañón Lazcano [felipe.maranonl@uanl.mx] es Doctor en Filosofía con orientación en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL. Licenciatura en Mercadotecnia y MC con especialidad en Comunicación por el ITESM; Profesor titular de tiempo completo, Perfil PRODEP, SNI nivel candidato. Investigador asociado del Laboratorio de Comunicación Política. Líneas de investigación: Mercadotecnia política, Comunicación política y Generación de estereotipos.

Carla María Maeda González [carla.maedag@itesm.mx] es Doctora en Estudios Humanísticos con especialidad en Comunicación y Estudios Culturales por el ITESM, y Dra. en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación por la Universidad de Amberes, Bélgica. Profesora de cátedra en el ITESM donde imparte asignaturas de metodología de la investigación. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Alma Rosa Saldierna Salas [alma.saldiernas@uanl.mx] es Doctora en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas por la UANL. Profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública (UANL). Investigadora asociada del Laboratorio de Comunicación Política (LACOP). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. líneas de investigación: Análisis de las actitudes y comportamiento político y el análisis de la opinión pública.

1. Introducción

Habitualmente la mujer política es considerada por los medios de comunicación y por la opinión pública como falta de preparación y capacidad para contender en un cargo, además de desaprobarse la imagen de una mujer que rompe con las características que tradicionalmente se esperan por parte de su género (Ruíz y Muñiz, 2017).

Los estudios sobre la relación de los medios de comunicación y las campañas electorales han marcado una brecha aún más profunda dentro de las contiendas y campañas, que con el devenir de la tecnología, se han trasladado paulatinamente al mundo del internet y con ellos a las redes sociales, convirtiéndose en un nuevo obstáculo de oportunidades para el acceso de las mujeres en la carrera política (García, 2014). De esta manera, tomando en cuenta las distintas adversidades que el género femenino enfrenta dentro de espacio público, más allá de los techos de cristal, las mujeres se enfrentan a las desigualdades culturales y sociales con respecto al género masculino dentro de la publicidad que suele caracterizar a las contiendas electorales. De ahí la importancia de determinar los encuadres que estimulan el marketing político del cómo o qué debe hacer una mujer para ser representada dentro de las campañas políticas femeninas (Ruiz y Muñiz, 2017).

Por otro lado, el estudio de las campañas electorales en redes sociales, como Twitter, es incipiente en México. La importancia de analizar los mensajes que llegan al electorado mexicano de forma online, radica en el impacto, alcance e inmediatez que tiene en los ciudadanos. En junio de 2015 se estima que existían en México 64,5 millones de internautas suscritos a redes sociales como Facebook y Twitter (López, 2016).

Por estas razones consideramos que resulta de especial utilidad analizar cuáles son los elementos que se utilizaron en las campañas políticas en Twitter de las mujeres candidatas a gobernador en 2015, y el tipo de encuadre más utilizado en las diferentes campañas online.

Así pues, la presente investigación se basa en un análisis de contenido de las campañas electorales a gobernaturas mexicanas de 2015, comprendidas del 5 de abril al 3 de junio, considerando las cuentas de Twitter de las candidatas mujeres participantes en dicha elección.

2. La importancia de los medios de comunicación: Campañas electorales y mujer política

2.1 La imagen de la mujer en los medios de comunicación

Los estereotipos son definidos como «una imagen generalizada o aceptada comúnmente por un grupo acerca de otro grupo, que se transfiere con el tiempo, pudiendo llegar a adquirir la categoría de verdad indiscutible» (Galán, 2007: 230). Estos se han convertido en una de las principales herramientas a las que recurren las personas para interpretar, comprender e interiorizar la realidad que les rodea y de la cual participan (Roca, 2008).

La representación de la mujer en los medios de comunicación ha sido tradicionalmente estereotípica. Cardo (2011: 137) menciona que el estereotipo de género «ocurre cuando las mujeres son tratadas no como individuos, sino como un grupo social que comparte ciertas características específicas». Diversas investigaciones han encontrado, entre otras cosas, que la mujer aparece normalmente como objeto decorativo, orientada al amor y el matrimonio, y en el espacio íntimo y privado donde se encarga de las labores del hogar y del cuidado de los niños (Digón, 2006; Galán, 2007; Plakoyinaki, Mathioudaki y Dimitratos 2008; Valls y Martínez, 2007).

Ya en 1990, Gallego hablaba de que en los medios de comunicación existen tres representaciones básicas de la mujer:

- Esposa-madre-ama de casa: Se trata e una mujer casada y que además es madre. Está completamente entregada a su hogar y a la educación de sus hijos. En esta representación, la mujer encarna el trinomio belleza-amor-hogar.

- Super-Woman: En esta representación, la mujer tiene un trabajo gratificante donde tiene un grado de responsabilidad medio-alto. Además tiene hijos y tiempo para ellos y para las labores del hogar, y por último, también es atractiva físicamente.

- Mujer deseo: Aquella que tiene como prioridad el cuidado de su aspecto físico y su capacidad para atraer a los hombres (2009).

En concordancia con lo anterior, Tumanov (2011) menciona que en los contenidos de los medios, la mujer puede ser representada como madre o bien como mujerzuela. Esta dicotomía otorga pocas opciones a las mujeres en la sociedad (White, 2012).

2.2 Mujer, política y medios: una mirada desde la teoría del Framing

Aunque es cierto que en la actualidad las mujeres tienen más participación en el ámbito de la política, no se puede perder de vista la predominancia masculina. En cuanto a esto, Ross menciona que cuando se trata de la política «la mujer es encuadrada primero como mujer y después, tal vez, como política» (2002: 81).

Dicho lo anterior, es importante tomar ahora a la teoría del encuadre o framing, misma que concibe a la noticia como una construcción tanto textual como visual que es construida bajo una perspectiva y que proporcionará un marco de interpretación para las audiencias (Ardévol-Abreu, 2015). A partir de lo anterior, esta teoría puede definirse como «un proceso en el que se seleccionan algunos aspectos de la realidad, a los que se les otorgará un mayor énfasis o importancia, de manera que se define el problema, se diagnostican sus causas, se sugieren juicios morales y se proponen soluciones y conductas apropiadas a seguir» (Entman en Adrévol-Abreu, 2015: 424).

Gitilin (1980) acuñó la noción del marco, aunque en su momento no le llamó encuadre, mismo que utilizó para analizar movimientos sociales, particularmente el movimiento estudiantil norteamericano de los 60s. Para 1993, Entman (en Adrévol-Abreu) definía el acto de encuadrar como «seleccionar aspectos de una realidad que se percibe y darles más relevancia dentro de un texto comunicativo, promoviendo así una definición de un problema determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descrito» (p. 52).

Con base en lo anterior, Aruguete (2011) menciona que los encuadres o frames pueden ser definidos como «herramientas fundamentales para transmitir informaciones: aumentan las perspectivas, revelan entendimientos particulares sobre los eventos y terminan transformando la forma de pensar del público sobre un asunto» (p. 70).

Según López (2010), existe una tipología de los cinco encuadres genéricos más extendida en la investigación actual, cada uno de estos encuadres son definidos por Semetko y Valkenburg (2000: 96):

- Conflicto: En este encuadre se enfatiza el conflicto entre individuos, grupos o instituciones con la intención de atraer la atención de las audiencias.

- Interés humano: En este enfoque se le otorga un ángulo emocional a la presentación de un evento o problema.

- Consecuencias económicas: En este encuadre se reporta el evento o problema en términos de las consecuencias económicas que traerá para un individuo, grupo, institución, región o país.

- Moralidad: Presenta el evento o la problemática en el contexto de los valores y principios morales y religiosos.

- Atribución de responsabilidad: El evento o problema se presenta de tal manera que deja ver que un grupo determinado o el gobierno es el responsable y demanda su solución1.

Tomando lo anterior en consideración, hay que mencionar que aunque diversos estudios (Bystrom, Robertson y Banwart, 2001;Fernández y Tous, 2015) han encontrado que la visibilidad que tiene el hombre y la mujer políticos en los medios es muy similar, e incluso en algunas ocasiones esta última recibe una mayor cobertura, también se ha encontrado que lo que se publica sobre ellas se centra principalmente en situaciones personales, destacando cuestiones como la manera de vestir, apariencia física, edad, estado civil, etcétera (Álvarez, 2017), mientras que esta situación no ocurre con los varones, de quienes se destacan aspectos enteramente profesionales.

El resaltar aspectos de la vida privada de las mujeres políticas y dejar de lado tanto su preparación profesional como sus acciones desarrolladas en la vida pública, encuadra a las mujeres como inexpertas, dejándolas en desventaja con respecto a los hombres (Valenzuela y Correa, 2006). Por otro lado, mientras en las notas donde se habla de hombres, el texto se utiliza más, cuando se trata de mujeres, el recurso más utilizado es la fotografía, reforzando aún más la idea tradicional de que la mujer está mucho más vinculada a cuestiones de imagen que el hombre (Álvarez, 2017).

Con base en sus investigaciones, López-Hermida (2009) concluye que en torno a la imagen de la mujer política en los medios, se resaltan rasgos de personalidad estereotípicamente femeninos tales como dependencia, liderazgo débil, emotividad alta, cortesía, asertividad baja, no competencia, expresividad, compasión, honradez, afectividad, apertura y poca información. Por otro lado, este autor señala que la mujer política es comúnmente ligada a temáticas como educación, salud, aborto, familia, arte, medio ambiente, entre otros, siendo también cuestiones ligadas al género femenino.

Por su parte, Holtz-Bacha (2013) menciona que las mujeres políticas enfrentan constantemente un dilema puesto que la búsqueda de poder y la feminidad no parecen ser dos aspectos compatibles. Así pues, aquellas que han llegado a las altas esferas de la política tales como Angela Merkel, Michelle Bachelet y Cristina Fernández y sus equipos, han tenido que tomar decisiones acerca de qué tipo de imagen mostrar hacia la esfera pública. De esta forma, se presenta la opción de explotar la parte de la vida personal y la emotividad, o tratar de mantener estas cuestiones típicamente femeninas fuera del ojo público. Sin embargo, continúa la autora, los medios de comunicación siguen teniendo injerencia en esta imagen, puesto que son ellos quienes eligen a qué tipo de información dar mayor énfasis.

Sin embargo, aunque es importante conocer la manera en que los hombres y las mujeres de la política son tratados por los medios, ya que son estos los que recogen los datos y hechos relevantes al momento en que los candidatos se encuentran en campaña o bien resaltan las acciones de aquellos que ya están ocupando un cargo público, con el avance de las tecnologías, también ha ido cambiando la manera en que las figuras de la política se comunican con los pueblos y, particularmente cuando dichas figuras se encuentran en campaña electoral, utilizan también estas herramientas novedosas con la intención de ganar más votos.

Por esta razón, resulta necesario conocer la manera en que los candidatos y las candidatas utilizan a los nuevos medios de comunicación para llevar a cabo sus campañas políticas. En un estudio en que se analizó el uso de Twitter en las campañas políticas previas a las elecciones municipales españolas de 2011, se encontró que existe una diferencia en el tratamiento que realizaron candidatos y candidatas. Así, se reportó que el número de tuits emitidos por los varones fue superior a la efectuada por las mujeres. Más allá de esto, los candidatos presentaron un porcentaje de mensajes dialogantes (en los que conversaban con sus seguidores), casi dos veces mayor al de las candidatas, siendo un 27,5% de ellos, contra un 18,42% de ellas (Criado, Martínez-Fuentes y Silván, 2013). Con esta información es posible notar que los hombres políticos parecen estar utilizando herramientas como Twitter de una manera más activa que las mujeres durante sus campañas.

2.3 Campañas políticas

Durante la convocatoria de las elecciones y el momento de la votación transcurre un periodo de tiempo en que los candidatos se presentan al electorado y exponen ante su presencia las alternativas posibles. Se trata del período de campaña electoral cuya regulación juega un papel con una importancia creciente en la actualidad. Es aquí donde surge el complejo tema de la igualdad de oportunidades entre los candidatos, en una época en la cual el control de los medios de comunicación puede suponer una ventaja decisiva en la contienda electoral (de la Mota, 1995).

Para posicionar a un candidato en el gusto de los votantes, las campañas políticas tradicionalmente han incluido elementos como los encuentros directos a través de los mítines, elementos deliberativos como los discursos ya sea a través de ruedas de prensa, discursos de anuncio, etcétera, inserciones publicitarias en los medios masivos de comunicación como la prensa, la radio y la televisión, y la presentación del programa electoral por medio de folletos (Canel, 1998).

Además de esto, Canel (1998) mencionaba que para finales de los 90s existía el marketing político directo, que incluía correo, correo telefónico y correo electrónico. Como se dijo anteriormente, en la actualidad los llamados nuevos medios ofrecen a las campañas políticas una mayor cantidad de herramientas. Tres de las plataformas más importantes que ofrece la web 2.0 para estos efectos son los blogs, sitios web y redes sociales.

Facebook y Twitter son las redes sociales más utilizadas por los candidatos para llegar a los jóvenes.

«Los candidatos crean sus propias páginas para estos sitios web [Facebook y Twitter], con mensajes especiales que la campaña actualiza periódicamente, si no todos los días. El número de ‘amigos’ o ‘seguidores’ vinculados a cada página, a menudo de cientos de miles, se convierte en un mensaje de ‘campaña’ predominantemente sólo para los visitantes habituales en estas páginas» (Pollard, Chesebro y Studinski, 2009: 584).

Este método crea una relación entre «amigos» o «fanáticos» del candidato y agrega otro nivel de cultura cívica, ya que los miembros de estos sitios de redes sociales se sienten parte de algo más grande. Particularmente Twitter es considerado uno de los espacios de comunicación más importantes en la política actual y, según Barberá y Rivero (2012), la mayoría de los usuarios (65%) que utilizan esta red social para discutir cuestiones de política son hombres.

Al ser Twitter una herramienta para llevar a cabo una comunicación directa y continua entre el candidato y sus posibles votantes, los medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión ya no son los únicos responsables de encuadrar a los candidatos y las candidatas, sino que en el espacio de esta red social, son las mismas figuras políticas y los miembros de su equipo de campaña los responsables de generar los mensajes. Lo anterior supondría un cambio significativo en el tipo de temas y encuadres en general que se le otorgan a las mujeres en la política, particularmente las candidatas analizadas en este estudio.

Con base en la revisión de literatura previa se formulan las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Qué tipo de información es la más transmitida dentro de los mensajes de Twitter de las candidatas?

- ¿Qué contenido temático está más presente en los mensajes analizados?

- ¿Cuál es el frame o encuadre temático más utilizado en las campañas por parte de las candidatas en su red social Twitter?

- ¿Existe una prevalencia de los encuadres emotivos y personales frente a los de asuntos o temas políticos dentro de los mensajes de Twitter de las candidatas?

3. Metodología

El presente estudio utilizó una metodología cuantitativa haciendo uso del análisis de contenido. Se recopiló información de las campañas de las candidatas a las diferentes gubernaturas de México en 2015 en Twitter, recogiendo información publicada en las cuentas entre el 5 de abril y el 3 de junio de dicho año, periodo en que se llevó a cabo la campaña electoral. Estos datos fueron obtenidos a través de un libro y una hoja de códigos.

El análisis de contenido es una técnica utilizada para evaluar los mensajes que el público en general recibe del medio al cual es expuesto (Martínez, 2002). De acuerdo con Piñuel (2002), esta técnica conlleva un conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen como finalidad la elaboración y procesamiento de datos relevantes sobre las varias condiciones en que se ha producido y ejemplificado la información que llega a los receptores.

3.1 Muestra

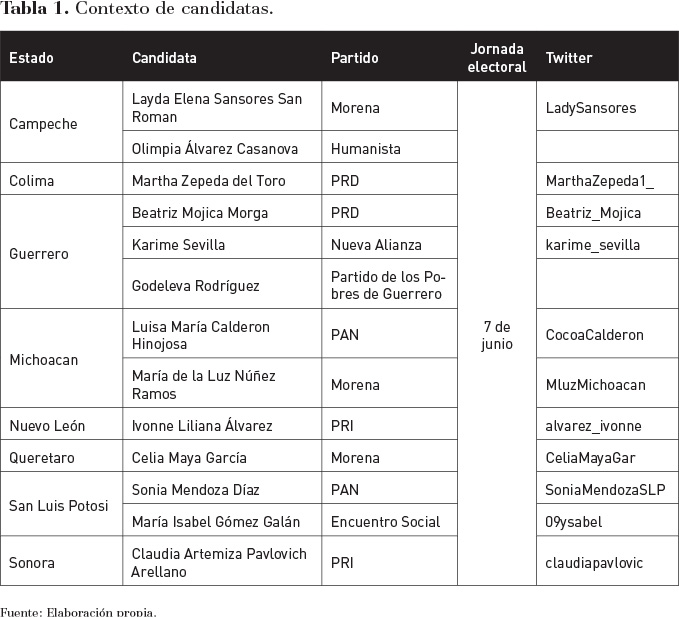

En México, las contiendas electorales que tuvieron lugar en el 2015, fueron marcadas por el elemento femenino. De acuerdo con el IMCO2 (2015), 13 mujeres se postularon para el puesto de gobernadoras. Las candidatas a Gobernadoras que participaron en las elecciones fueron:

- Layda Elena Sansores San Román, candidata a la gubernatura de Campeche por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se analizaron 257 tuits.

- Olimpia Álvarez Casanova, candidata a la gubernatura de Campeche por el Partido Humanista, no contaba con Twitter.

- Martha Zepeda del Toro, candidata a la gubernatura de Colima por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sí tiene Twitter pero no cuenta con tuits durante el periodo de campaña.

- Beatriz Mojica Morga, candidata a la gubernatura de Guerrero por el PRD, se analizaron 110 tuits.

- Karime Sevilla, candidata a la gubernatura de Guerrero por el partido Nueva Alianza (PANAL) , se analizaron 531 tuits.

- Godeleva Rodríguez, candidata a la gubernatura de Guerrero por el Partido de los Pobres de Guerrero, no contaba con Twitter.

- Luisa María Calderón Hinojosa, candidata a la gubernatura de Michoacán por el Partido Acción Nacional (PAN) , se analizaron 776 tuits.

- María de la Luz Núñez Ramos, candidata a la gubernatura de Michoacán por MORENA, se analizaron 106 tuits.

- Ivonne Liliana Álvarez, candidata a la gubernatura de Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) , se analizaron 530 tuits.

- Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, se analizaron 281 tuits.

- Sonia Mendoza Díaz, candidata a la gubernatura de San Luis Potosí por el PAN, se analizaron 86 tuits.

- María Isabel Gómez Galán, candidata a la gubernatura de San Luis Potosí por el Partido Encuentro Social, si tiene Twitter pero no cuenta con tuits durante el periodo de campaña.

- Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, candidata a la gubernatura de Sonora por el PRI, se analizaron 336 tuits.

Cuatro de las candidatas no se incluyeron en el análisis de contenido debido a que no contaban con un perfil de usuario en Twitter, o porque no se encontraron publicaciones en sus cuentas durante las fechas que duró la campaña en cada de uno de los estados de la república mexicana donde se postularon. Así pues, en esta investigación se analizaron un total de 3.013 tuits.

Nuestra propuesta metodológica3 contiene los siguientes elementos:

- Datos de Identificación del tuit. El libro de códigos comienza con datos de identificación de la unidad de análisis: número del tuit (a cada unidad de análisis se le identifica con un número único) y fecha de publicación (día, mes y año). A cada candidata se le asignó un número para registrar quién había sido la que había publicado el tuit.

- Importancia del post o tuit. Se evaluó si las publicaciones contenían fotografías, vídeos, contenidos webs, noticias, menciones a otros usuarios, así como el número de likes, comentarios, veces compartido y número de palabras de cada publicación.

- Aspectos Formales del post o tuit. Se analizó la personalización de la comunicación empleada, así como si se utiliza un tono formal e informal y la reciprocidad del mensaje. Los codificadores, además, debían indicar cuál era el receptor esperado así como el contenido referencial del mensaje. Por último en este punto, se analizó si se utilizaba un lenguaje altisonante.

- Contenido temático de los post o tuits. Con el fin de medir la presencia de los temas en los tuits, se codificó de forma dicotómica si en las publicaciones se mencionaban o no los siguientes temas: referencia a procesos de corte cívico-político/institucional, asuntos sociales de interés general, propuestas de la candidata, propuestas de los demás candidatos, asuntos personales, comentarios de carácter político-ideológico.

- Framing del acontecimiento narrado. Se evaluó la presencia del encuadre de conflicto en los tuits de las candidatas, a partir de la propuesta de Semetko y Valkenburg (2000) y en la versión de Muñiz (2011). Con una escala dicotómica si en los tuits se señalaba (1) o no (0) el encuadre de atribución de responsabilidad, el encuadre de interés humano, el encuadre de conflicto, el encuadre de consecuencias económicas, el encuadre noticioso sobre debate y negociación.

- Framing Político de los acontecimientos narrados. Considerando diversos estudios previos (Cappella Jamieson, 1997; Dimitrova y Strömbäck, 2012; de Vreese y Elenbaas, 2008; Muñiz, 2015), se utilizó una escala dicotómica si se encontraban los encuadres de apelación personalista/emocional, el encuadre noticioso de asunto o sustancia política y el encuadre de juego estratégico.

Una vez recogida la información de cada uno de los tuits que formaron parte de la muestra, se procedió a hacer un procesamiento electrónico de datos a través SPSS, mismo que permitió llegar a los resultados que se presentan a continuación.

4. Resultados

En primer lugar, se mostrará información general en cuanto a la emisión de los tuits por parte de las candidatas. Una vez hecho esto, enfocaremos la atención en aquellas cuestiones que son de principal interés para este estudio; por un lado, se reportará información referente a las temáticas que las candidatas tocaron a lo largo de su campaña electoral por medio de Twitter, y se analizará la presencia de los distintos encuadres noticiosos mencionados tanto en la sección teórica como metodológica de la presente investigación.

La primera tabla se muestra con el fin de contextualizar a las mujeres que contendieron por una gubernatura, así como los estados y partidos que representaron. De esta forma se puede observar que tanto en norte, como centro y sur de México, hubo presencia de candidatas por el puesto de gobernadora. La representación femenina en esta ocasión fue mayor que en los años anteriores, por lo tanto el estudio de sus mensajes en redes sociales resulta de suma importancia para identificar el tipo de información transmitida, así como los encuadres que se utilizaron para acompañar dichos contenidos.

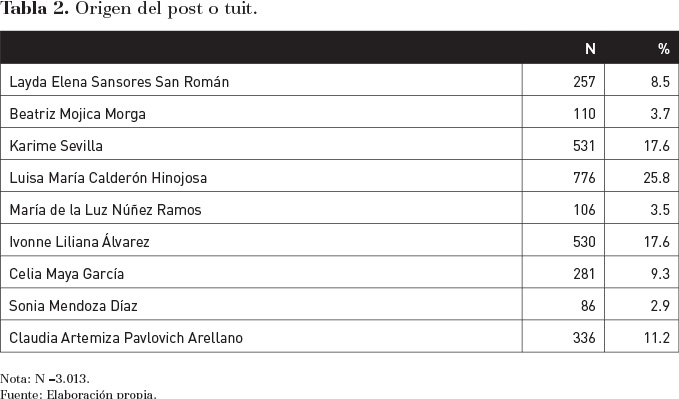

Se analizó el total de tuits en las cuentas de las candidatas durante el periodo de campaña de acuerdo a los tiempos electorales. Luisa María Calderón, hermana del ex-presidente de la república mexicana Felipe Calderón, fue la candidata que emitió más cantidad, siendo poco más de las cuarta parte de los tuits analizados. Por su parte, Sonia Mendoza Díaz fue quien utilizó esta red social con menor frecuencia. La anterior tabla nos da información acerca de qué tanta participación tuvieron las distintas candidatas en la red social, pero lo que interesa de manera especial a esta investigación es el tipo de mensajes y temáticas que abordaron, estos datos los presentamos a continuación.

4.1 Temáticas abordadas por las candidatas

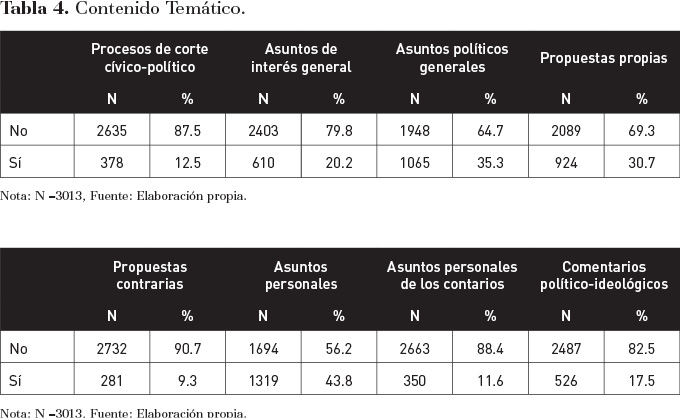

En este apartado se analizó el tipo de información transmitido a través de los tuits de las candidatas, así como los temas abordados por ellas a lo largo de su campaña electoral a través de esta red social. En este punto es importante mencionar que mientras el tipo de información transmitida se refiere a la clase de datos que se ofrecen en el tuit al momento de comunicar un mensaje, el contenido temático tiene que ver con el tipo de eventos o situaciones abordadas por las candidatas en sus cuentas de Twitter.

Más de la mitad de los tuits de las candidatas eran mensajes que empleaban la experiencia personal para dar a conocer sus mensajes, un cantidad de 1740 que representan el 57,7% del total. Sólo el 2,4% de los tuits no contenían texto, mientras que en el 23,3% se presentaba la información similar a una noticia. En 499 casos, 16.6%, el mensaje incluía tanto experiencia personal como información genérica. Así pues, de manera general, podemos afirmar que el 74.3% de los tuits emitidos por las candidatas utilizaban información proveniente de una experiencia personal o anecdótica. El tono que más se utilizó pro parte de las candidatas fue el formal con un 67%, 2017 casos, mientras que el informal se presentó solo en un 33%. Vinculado a esto, están los temas que fueron más abordados por las candidatas, y aquellos que no tuvieron tanta cobertura.

En cuanto al contenido temático, los asuntos personales fueron lo que más utilizaron las candidatas con 43.8% de los tuits, dichos mensajes buscaban generar empatía con el electorado por medio de situaciones con las que ellos pudieran identificarse y crear un vínculo emocional. Le siguen Asuntos Políticos Generales y las Propuestas Propias con 35,3% y 30,7% respectivamente. Asuntos de interés general, Comentarios Políticos-ideológicos, fueron los siguientes en la lista con 20,2% y 17,5 % de las veces. Asuntos personales de los contrarios y Procesos cívicos-políticos alcanzaron poco más del 10% de los tuits, con 11,6% y 12,5%. Los menos utilizados fueron los tuits que hablaban de las propuestas de los contrarios con 9,3% de las veces. Así pues, por un lado tenemos que el tema de los asuntos personales fue el más abordado por las candidatas, esto en concordancia con lo que habíamos mostrado anteriormente relacionado con que los tuits emplean principalmente una experiencia anecdótica o personal para comunicar información. Por lo tanto, los asuntos personales (que son el contenido temático) se muestran apoyados por estas experiencias personales (tipo de información transmitida) que pueden evocar no solo una situación individual del candidato, sino también su experiencia como servidor público, su capacidad de liderazgo y su carácter.

Estos datos pueden darnos una visión general y clara del manejo que hicieron las candidatas de su cuenta de Twitter durante la campaña electoral. Ahora resulta importante conocer de qué manera fue encuadrada la información difundida a través de esta red social.

4.2 Encuadres

El encuadre en el que se enmarcaron la mayor parte de los posts y tuits de las candidatas fue el de apelación personalista/emocional (M= .3702, DE= .3112). Esto resulta interesante debido a que este resultado concuerda con el tipo de información que utilizan (que fue principalmente anecdótica), y el tipo de temáticas que abordan (que frecuentemente estuvieron vinculadas a los asuntos personales).

Como se mencionó anteriormente, parte de nuestro objetivo de investigación fue conocer los elementos que se utilizaron en las campañas políticas en Twitter de las mujeres candidatas a gobernador en 2015. Para resolver esta cuestión debemos retomar una de las variables que se mencionaron en la sección metodológica, que tiene que ver con los aspectos formales de post o tuit, así pues, a continuación analizaremos de qué manera se relacionan los distintos encuadres con dos cuestiones formales que particularmente interesan a esta investigación, que son la personalización de la comunicación y el uso de elementos adicionales en el tuit, tales como una fotografía, un video o un enlace web.

4.2.1 Personalización de la comunicación

El encuadre de apelación personalista/emocional indica una correlación negativa con la personalización de la comunicación r=.-114., p<.01 Por lo tanto, el encuadre de apelación personalista/emocional no aparece cuando el mensaje emplea la experiencia personal o anecdótica para comunicar algo.

Por otra parte, el encuadre noticioso de asunto o sustancia política indica una correlación positiva con la personalización de la comunicación r=.096., p<.01. Así pues, el encuadre noticioso de asunto o sustancia aparece cuando el mensaje emplea la experiencia personal o anecdótica para comunicar algo, apelando de esta forma a la emotividad.

En cuanto al encuadre de atribución de responsabilidad, éste indica una correlación positiva con la personalización de la comunicación r=.088., p<.01. Por lo tanto, el encuadre de atribución de la responsabilidad aparece cuando el mensaje emplea la experiencia personal o anecdótica para comunicar algo buscando de igual forma que el otro encuadre un apelativo emocional.

El encuadre de interés humano indica una correlación negativa con la personalización de la comunicación r=-.006., p<.01. De esta manera se puede afirmar que el encuadre de interés humano no aparece cuando el mensaje emplea la experiencia personal o anecdótica para comunicar algo.

Por otra parte, el encuadre de conflicto indica una correlación positiva con la personalización de la comunicación r=.064, p<.01. Por lo tanto el encuadre de conflicto aparece cuando el mensaje emplea la experiencia personal o anecdótica para comunicar algo.

El encuadre de consecuencias económicas indica una correlación positiva con la personalización de la comunicación r=.071, p<.01. De manera que el encuadre de consecuencias económicas aparece cuando el mensaje emplea la experiencia personal o anecdótica para comunicar algo.

En cuanto al encuadre noticioso sobre debate y negociación, éste indica una correlación positiva con la personalización de la comunicación r= .047, p<.01. Por lo tanto el encuadre noticioso aparece cuando el mensaje emplea la experiencia personal o anecdótica para comunicar algo.

Con todo lo anterior es posible reflexionar acerca de la manera en que los distintos frames están correlacionados –o no– con la información anecdótica. Estos datos indican que los únicos dos encuadres en que no se utiliza la experiencia personal o la anécdota en los tuits de las candidatas, es en el caso de la apelación personalista/emocional y en el de interés humano que, como ya se dijo, es aquel encuadre en el que otorga un enfoque emocional a alguna situación. Así pues, aquella información presentada dentro de un encuadre que por sí mismo no ofreciera un enfoque emocional, fueron elaborados con información relacionada con la vida personal o privada de las candidatas, preservando así el estereotipo en que la mujer está constantemente vinculada al espacio privado y a las emociones.

4.2.2 Uso de elementos externos

Por su parte, al relacionar frames y acompañamiento de gráficos, encontramos que el encuadre de atribución de responsabilidad indica una correlación con el acompañamiento de una fotografía r=.008, p<.01 y con acompañamiento de un vídeo r=.063, p<.01. Por lo tanto el encuadre de atribución de responsabilidad se encuentra relacionado de forma positiva con los tuits que contienen fotografías y con los que tienen vídeos.

El encuadre de interés humano indica una correlación con el acompañamiento de una fotografía r=.119, p<.01, con acompañamiento de un vídeo r=.077, p<.01, y con presencia de contenido de webs o noticias incrustado en el post r=.107, p<01. De manera que el encuadre de interés humano se relaciona de forma positiva con los tuits que contienen vídeos, fotos o links.

Por otra parte, el encuadre de conflicto indica una correlación positiva con el acompañamiento de una fotografía r=.122, p<.01, con acompañamiento de un vídeo r=.084, p<.01., y con presencia de contenido de webs o noticias incrustado en el post r=.083, p<01. Así pues, el encuadre de conflicto se relaciona de forma positiva con los tuits que contienen vídeos, fotos o links.

El encuadre de consecuencias económicas indica una correlación con el acompañamiento de una fotografía r=.121., p<.01, con acompañamiento de un vídeo r=.090, p<.01 y con presencia de contenido de webs o noticias incrustado en el post r=.111, p<01. De manera que el encuadre de consecuencias económicas se relaciona de forma positiva con los tuits que contienen vídeos, fotos o links.

Por último, el encuadre noticioso sobre debate y negociación indica una correlación positiva con acompañamiento de un vídeo r=.127, p<.01., y con presencia de contenido de webs o noticias incrustado en el post r=.127, p<01. Por lo tanto el encuadre noticioso sobre debate y negociación se relaciona de forma positiva con los tuits que contienen vídeos o links.

En este apartado se mostraron los datos estadísticos que comprueban la correlación que existe entre los distintos encuadres y el uso de elementos externos como la fotografía y el video. Como se muestra arriba, todos los encuadres aquí analizados, se correlacionan de forma positiva con la presencia de dichos gráficos. Esta situación, podría estar reafirmando el estereotipo en que comúnmente se señala que la mujer está más vinculada a la imagen que el hombre.

5. Conclusiones

Durante las pasadas elecciones de 2015 para elegir a los diferentes gobernadores de los Estados de la República Mexicana, las mujeres jugaron un papel preponderante. Apoyándose no únicamente por los medios tradicionales, sino utilizando los medios digitales, las candidatas tuvieron presencia no solo a nivel local sino federal.

Con respecto al problema a analizar y las preguntas planteadas, se encuentra que el tipo de información que tuvo mayor presencia en los mensajes de las candidatas fue aquel que buscaba transmitir las experiencias personales o anecdóticas para comunicar los mensajes, esto con el fin de hacer más personales los contenidos y así influir en la decisión de voto del electorado. Este tipo de ejercicio no permite fomentar la generación de conocimiento político en los ciudadanos, ya que no se están intercambiando sus propuestas o planes de trabajo, las candidatas buscan llegar al electorado a través de la empatía, la emoción y del lado personal más que profesional. Con lo que no se pueden recalcar sus logros profesionales ya que principalmente hacen uso de su trayectoria personal.

En lo que concierne al contenido temático, se encuentra que el que mayor presencia tuvo fue el de asuntos personales, seguido del de asuntos políticos generales. Lo cual está relacionado de forma directa con la elevada presencia del encuadre de apelación personalista emocional y al encuadre de interés humano, lo que corresponde a las preguntas sobre temas y encuadres presentes en los mensajes respectivamente, observándose una clara concordancia con el tipo de información y suponiendo que las campañas femeninas estudiadas buscaban mezclar el factor político con anécdotas de índole personal que apelaran a la emoción, mostrando un mayor énfasis en el ámbito personal. Por lo tanto y respondiendo a la pregunta ¿existe una prevalencia de los encuadres emotivos y personales frente a los de asuntos o temas políticos dentro de los mensajes de Twitter de las candidatas? se encontró que los mensajes de Twitter utilizan constantemente el factor emocional y con una asociación positiva hacia los contendidos políticos desde una perspectiva emotiva con la finalidad de lograr una empatía con el electorado, evidenciando cómo en el caso de las candidatas mexicanas sus mensajes están más asociados con este tipo de encuadres. Mostrando una cantidad considerable de contenido emotivo, junto con una elevada presencia de contenido político, con el fin de conquistar al electorado.

Estos resultados concuerdan con evidencia previa en estudios sobre la representación de la mujer tanto en los medios tradicionales como digitales, las cuales muestran que la mujer se presenta vinculada a las cuestiones emocionales y al aspecto íntimo o privado (Digón, 2006; Galán, 2007; Plakoyinaki, Mathioudaki y Dimitratos, 2008; Tumanov, 2011; Valls y Martínez, 2007). Particularmente Álvarez (2017) encontró que de la mujer en la política suelen resaltarse situaciones personales. Lo anterior coincide con nuestra investigación ya que, como se mencionó antes, los temas más mencionados fueron los vinculados a este tipo de asuntos.

En cuanto a los elementos que conforman los mensajes emitidos durante la campaña política en Twitter, se encuentra que en la totalidad de los encuadres analizados se utilizaron recursos externos al post tales como fotografías y/o videos, en donde las mujeres aparecen siempre en campaña, acompañadas de sus seguidores, cercanas al electorado. En ese sentido Álvarez (2017) menciona que ante el uso de elementos visuales, las notas que cubren que cubren a la mujer en la política utilizan este tipo de recursos con mayor frecuencia que para el caso de los hombres, reforzando la idea de que las mujeres están vinculadas a la imagen, la mujer sigue siendo vista como un elemento visual para presentar en las notas.

Así mismo, un hallazgo relevante fue el de que gran parte de los mensajes emitidos por las candidatas empleaban la experiencia personal o anecdótica para transmitir información, esto ocurrió cuando se presentaron los encuadres noticioso o de asunto, de atribución de la responsabilidad, de conflicto y noticioso sobre debate. Sin embargo, cuando se trató de los encuadres personalista/emocional o de interés humano que, como ya se dijo, fueron los más utilizados, no se empleó el recurso anecdótico. Esto es, que al intentar intercambiar la información sobre su vida y experiencia, se apegaban a recurrir a sus anécdotas para lograr esa empatía y acercamiento con los ciudadanos.

Tomando en cuenta los hallazgos ofrecidos por diversas investigaciones acerca de la mujer y el hombre políticos, resulta importante realizar estudios comparativos en que se pueda apreciar claramente las similitudes y diferencias entre la manera en que se encuadra a un candidato varón y a una candidata en los medios digitales. De igual manera, un estudio de audiencia en el que se obtenga información por parte del electorado, podría dar luz acerca de las percepciones que los votantes tienen acerca de la manera en que se presenta tanto al hombre como a la mujer políticos en las redes sociales.

El estudio de la imagen de la mujer en la política aún es incipiente en el contexto mexicano, han existido candidatas a la presidencia de la república sin éxito, hay un sin número de diputadas y senadoras gracias a las diferentes reformas de ley que permiten y buscan lograr la equidad de género en puestos de elección popular. Sin embargo, el papel de la mujer en campaña política todavía es difícil, el imaginario colectivo sigue posicionando a la mujer como elemento decorativo y las campañas refuerzan ese estereotipo al seguir presentando a las mujeres no por sus capacidades cognitivas y de desempeño profesional, sino más bien reforzando el hecho de que mostrar su lado humano. El camino que queda es educar a la sociedad acerca de los diferentes roles que desempeñan las mujeres y que tiene que hacerse un reconocimiento real su capacidad lejos de sólo cumplir una cuota en los diferentes escaños de elección popular.

6. Bibliografía

Álvarez, Edrei (2017). A un costado del poder: fronteras simbólicas en la prensa para el acceso de una Primera Dama a un cargo presidencial. VII Jornada Internacional de Fronteras/Borderlands: Cultura e historia. Monterrey, 5-6 octubre 2017.

Ardévol-Abreu, Alberto (2015). Framing o teoría del encuadre en comunicación. Orígenes, desarrollo y panorama actual en España. En Revista Latina de Comunicación Social, nº 70. Tenerife: Universidad de la Laguna, 423-450.

Aruguete, Natalia (2011). Framing: La perspectiva de las noticias. En: La Trama de la comunicación, nº 15. Rosario: Universidad Nacional de Rosario, 67-80.

Barberá, Pablo y Rivero, Gonzalo (2012). ¿Un tuit, un voto? Desigualdad en la discusión política en Twitter. En: Cotarelo, Ramón; Crespo, Ismael (eds.). La comunicación política y las nuevas tecnologías. España: Los libros de la Catarata.

García Beaudoux,Virginia (2014). Influencia de la televisión en la creación de estereotipos de género y en la percepción social del liderazgo femenino. La importancia de la táctica de reencuadre para el cambio social. En: Ciencia Política, nº 18. Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 47-66.

Bystrom, Dianne, Robertson, Mary y Banwart, Christine (2001). Framing the fight: An analysis of media coverage of female and male candidates in primary races for Governor and US Senate in 2000. En: American Behavioral Scientist, nº 44. Estados Unidos: SAGE PUBLICATIONS, 1999-2013.

Capella, Joseph y Jamieson, Kathleen (1997). Spiral of Cynicism: The press and the public good. New York: Oxford Unviersity Press.

Cardo, Valentina (2011). The Amazing Mrs Politician: Television Entertainment and Women in Politics. En Parliamentary Affairs, nº 64. Oxford: Oxford University Press, 311-325.

Canel, María José (1998). Los efectos de las campañas electorales. En: Comunicación y Sociedad, nº1. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 47-67.

Criado, Ignacio, Martínez-Fuentes, Guadalupe y Silván, Aitor (2013). “Twitter en campaña: las elecciones municipales españolas de 2011”. En: Revista de investigaciones políticas y sociológicas, nº 1 (12). España: Universidad de Santiago de Compostela, 93-113.

de la Mota, Justo (1995). Información, Publicidad Y Propaganda Política En Los Procesos Electorales. Tesis de Doctorado. Universidad Complutense De Madrid.

De Vreese, Claes y Elenbaas, Matthijs (2008). Media in the Game of Politics: Effects of Strategic Metacoverage on Political Cynicism. En: The International Journal of Press/Politics, nº 3. USA: Sage Jorunals, 285-309. DOI: 10.1177.

Digón, Patricia (2006). El caduco mundo de Disney: Propuesta de análisis crítico en la escuela. En: Comunicar, nº 26. Huevlva: Grupo Comunicar, 163-169.

Dimitrova, Daniela y Strömbäck, Jesper (2012). Election news in Sweden and the United States: A comparative study of sources and media frames. En: Journalism, nº 5. USA: Sage Jorunals, 604-619.

Fernández, Nuria y Tous, Anna (2015). La representación de las mujeres políticas en los medios. IV Jornadas sobre mujeres y medios de comunicación. Vizcaya, 26-27 abril 2015. País Vasco: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 23-44.

Galán, Elena (2007). Construcción de género y ficción televisiva en España. En: Comunicar, nº 15, Huelva: Grupo Comunicar, 229-236.

Gallego, Juana (1990). Mujeres de papel: de Hola a Vouge, la prensa femenina en la actualidad. Barcelona: Icaria.

Gitlin, Todd (1980).The whole world is watching. Mass media in the making and unmaking of the new left. Berkeley, California: University of California Press.

Holtz-Bacha, Christina (2013). “Who takes care of the children? The presentation of female top politicians in the media”. En: Revista Compolítica, nº 3 (2). Brasil: Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, 1-17.

IMCO (2015). “Candidato transparente: Elecciones a Gobernador 2015” en Elecciones a Gobernador 2015. [En línea]. México, disponible en: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/candidato-transparente-elecciones-a-gobernador-2015/ [Accesado el día 14 de Agosto de 2017]

López-Hermida, Alberto (2009). “La imagen de la mujer en política: La campaña electoral televisiva de Michelle Bachelet”. En: Cuadernos de Información, nº 24. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 5-16.

López, Pablo (2010). Nuevas vías para el estudio del framing periodístico. La noción de estrategia de encuadre. En: Estudios sobre el mensaje periodístico, nº 16. Madrid: Universidad Complutense, 235-258.

López, Jair (2016). Número de usuarios de redes sociales crece 18.9% en México. El Financiero, 25 julio. Disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/tech/numero-de-usuarios-de-redes-sociales-crece-18-en-mexico [Consultado el 7 de abril de 2017].

Martínez, Manuel (2002). Hermenéutica y Análisis del discurso como método de Investigación social. En: Paradigma, nº 1. Venezuela: Centro de Investigaciones Educacionales Paradigma,1-13.

Muñiz, Carlos (2011). Encuadres noticiosos sobre migración en la prensa digital mexicana. Un análisis de contenido exploratorio desde la teoría del framing. En: Convergencia. Revista De Ciencias Sociales, nº 55. México: Universidad Autónoma del Estado de México, 213-239.

Muñiz, Carlos (2015). La política como debate temático o estratégico. Framing de la campaña electoral mexicana de 2012 en la prensa digital. En: Comunicación y Sociedad, nº 23. Universidad de Guadalajara: Departamento de Estudios de la Comunicación Social, 67-95.

Muñiz, Carlos y Ballesteros, Carlos (2016). Propuesta Metodológica para el análisis de la cibercampaña electoral. En: Dader, Jose Luis y Campos Eva. La cibercampaña en Castilla y León. Elecciones autonómicas 2015. España: Ediciones Universidad de Valladolid.

Piñuel, José Luis (2002). La mediación comunicativa y la construcción de identidades: el Nacionalismo en Québec. En: Empiria. Revista De Metodología De Ciencias Sociales, nº 4. UNED: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 59-120.

Plakoyinnaki, Emmanuella, Mathioudaki, Kalliopi y Dimitratos, Pavlos (2008). Images of Women in Online Advertisements of Global Products: Does Sexism Exist? En: Journal of Bussiness Ethics, nº 83. Países Bajos: Springer, 101-112.

Pollard, Timothy, Chesebro , James y Studinski David Paul (2009). The Role of the Internet in Presidential Campaigns. En: Communication Studies, nº 5. Estados Unidos: Taylor & Francis, 574-588.

Roca, Meritxell (2008). La imagen de la mujer en la prensa femenina en “Telva”. En Comunicar, nº 26. Huelva: Grupo Comunicar, 149-154.

Ross, Karen (2002). Women, Politics, Media: Uneasy Relations in Comparative Perspective.Cresskill. N.J: Hampton Press.

Ruiz, Paola y Muñiz, Carlos (2017). Estereotipación de la mujer en la publicidad política. Análisis de los estereotipos de género presentes en los spots electorales de la campaña 2015 en Nuevo León. En: Comunicación y Sociedad, nº 29. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 69-91.

Semetko, Holli y Valkenburg, Patti (2000). Framing european politics: A content analysis of press and television news. En: Journal of Communication, nº 50(2). Oxford: Oxford Academic, 93-109.

Tumanov, Vladimir (2011). Mary Versus Eve: Paternal Uncertainty and the Christian View of Women. En: Neophilologus, nº 95. Países Bajos: Srpinger, 507-521.

Valenzuela, Sebastián y Correa, Teresa (2006). “Prensa y candidatos presidenciales 2005. Así los mostramos, así los miraron”. En: Cuadernos de Información, nº 9. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 89-96.

Valls, Federico y Martínez, José (2007). Gender Stereotypes in Spanish Television Commercials. En: Sex Roles, nº 9-10, Países Bajos: Springer, 691-699.

White, Sydney (2012). Mothers and whores: the relationship between popular culture and women in politics. En: Mapping Politics, nº 4(1), Canadá: Memorial University of Newfounland, 1-11.