recibido: 02.02.2016/ aceptado: 28.04.2016

Los docentes de comunicación de Ecuador en las Redes Científicas Académicas

Communication professors of Ecuador in the Academic Scientific Networks

Ketty Daniela Calva Cabrera

Universidad Nacional de Loja

Idoia Portilla

Universidad de Navarra

Referencia de este artículo

Calva Cabrera, Ketty Daniela y Portilla, Idoia (2016). Los docentes de comunicación de Ecuador en las Redes Científicas Académicas. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº12. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica y Universitat Jaume I, 183-203. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2016.12.11.

Palabras clave

Redes sociales científicas académicas; investigación; docentes de comunicación.

Keywords

Social scientific academic networks; research; communication professors.

Resumen

Las redes científicas académicas son una herramienta importante de comunicación para la comunidad científica y pueden incrementar la visibilidad de los resultados de estudios científicos. Estas redes permiten seguir a investigadores, compartir currículos y publicaciones, facilitando las relaciones entre ellos tanto a nivel nacional como internacional.

Aunque con un origen posterior al de las redes sociales generalistas, las redes científicas académicas crecen de forma continuada. En Ecuador, país en el que se centra este estudio, su presencia es aún reciente, pero su desarrollo está ya en marcha.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la participación y el uso de las redes científicas académicas por parte de docentes ecuatorianos y las posibilidades que les ofrecen. El estudio se centra en 487 docentes de 16 universidades de las Categorías A y B que ofertan estudios de comunicación. En primer lugar se realiza un análisis de contenido cuantitativo observando su presencia o no en las redes académicas de estudio y el uso que realizan de las mismas. Esta información se complementa con un estudio cualitativo basado en cinco entrevistas a expertos. Sus respuestas permiten valorar los datos cuantitativos y delimitar las posibilidades que estas redes ofrecen a los investigadores.

Como resultado se observa una desigual presencia tanto por red como por universidad, pero los expertos les auguran un importante desarrollo. Su papel puede ser de vital importancia para la academia ecuatoriana, como parte del proceso de mejora de la visibilidad de la investigación y de la reputación académica.

Abstract

Academic scientific networks are an important communication tool to the scientific community. They can increase the visibility of the results of research. These networks allow academia to follow, share curricula and publications, facilitating their relationships both domestically and internationally.

Academic scientific networks appeared after social media networks, but they have grown continuously. In Ecuador, a country in which this study focuses, their presence is still recent but they are already growing.

The purpose of this paper is the analysis of the use of academic scientific networks by Ecuadorian professors and the possibilities these networks can offer them. The study considers a sample of 487 professors of 16 Ecuadorian universities of the Categories A and B with communication studies. First of all, a quantitative content analysis is made to observe their presence or absence in academic research networks and how they use them. Secondly, this data is completed with a qualitative study based on five depth interviews with experts. This qualitative information permits the evaluation of the data and the delimitation of the possibilities that these networks give to researchers.

The results show an uneven presence of Ecuadorian communication professors in academic networks. However, the experts predict an important development. The role of these networks can be vital for the Ecuadorean academia, as they can improve the visibility of research and the academic reputation.

Autoras

Ketty Daniela Calva Cabrera es Máster de Investigación en Comunicación por la Universidad de Navarra en el año 2015. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Técnica Particular de Loja en el año 2012. Doctoranda en comunicación de la Universidad de Navarra. Sus áreas de interés se enfocan en el periodismo digital, además del uso de las redes sociales generalistas y académicas.

Idoia Portilla es doctora por la Universidad de Navarra y máster en Investigación de Mercados y Sistemas de Información por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es profesora contratada doctora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, siendo sus áreas de interés la investigación de mercados y audiencias y el uso de redes sociales.

1. Introducción

Rodrigo et al., (2014) ya han manifestado que estamos viviendo en una sociedad donde el desarrollo tecnológico ha transformado significativamente las formas de recoger información, de relacionarnos y de trabajar.

Dentro de los avances tecnológicos el ámbito de la comunicación destaca el surgimiento y desarrollo de Internet, que se ha instaurado como un medio de elevado uso en un periodo corto de tiempo (Fumero y García, 2008). Internet se ha convertido en un espacio de comunicación y de organización de masas, «el eje central de la Web 2.0 es, precisamente, la producción y gestión de redes sociales» (Martín Prada 2007; referido en Marcelino y De la Morena, 2014: 146).

En el área de la educación y la investigación, Internet ha mejorado los procesos académicos (Hernández et al., 2007; Boyd y Ellison, 2007; Kelly y Delasalle, 2012; Arcila et al, 2013; Area, 2014). Ha impulsado la accesibilidad a contenidos didácticos, además de permitir la creación de repositorios y el desarrollo de redes digitales para la puesta en común de los conocimientos científicos adquiridos en las universidades o en grupos de investigación. Internet ofrece a la academia la posibilidad de poner en común el avance de la ciencia y los nuevos descubrimientos como parte de un proceso de vinculación entre academia y sociedad.

Entre las redes digitales del área de investigación cabe destacar las denominadas redes sociales digitales científicas (RSDC) (Campos, 2013). Estas redes científicas académicas son plataformas de comunicación que permiten la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los investigadores agregados a ellas (Thelwall y Kayvan, 2015; Punín et al., 2014; Thelwall y Kayvan, 2013; Giglia, 2011). Entre las más veteranas se encuentran Mendeley.com, Academia.edu o ResearchGate.net.

El desarrollo de estas redes científicas académicas es dispar entre países y áreas de especialización, como vienen demostrando algunos estudios (González-Díaz, Iglesias-García y Codina, 2015; Thelwall y Kayvan, 2015; Campos et al., 2014; Punín et al., 2014; Thelwall y Kayvan, 2013). Y existen tanto defensores (Campos, 2013) como detractores (Robinson, Delgado y Torres, 2011).

En Ecuador, las universidades apuntan cada vez más al aumento de las publicaciones científicas, empujados en gran medida por la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el año 2010, y la categorización de universidades a través del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). Por ello, en el presente trabajo se pretende analizar la situación actual de estas redes académicas en Ecuador, determinando el grado de presencia y uso de las mismas por parte de los académicos vinculados al área de comunicación de las Universidades Categoría A y B, y completando el trabajo con el estudio de las posibilidades de desarrollo de las redes académicas en Ecuador y su interés dado este marco legal.

2. Marco teórico

Las nuevas redes especializadas en el ámbito académico y de investigación, al igual que las redes sociales generalistas, facilitan articular «ecosistemas inteligentes de colaboración» (Tapscott, 2007: 401), es decir, relaciones sociales virtuales, reconociendo e interconectando perfiles públicos o semipúblicos (Arcila et al., 2013 y Campos, 2013).

Las redes científicas académicas surgen a partir del año 2007 y son concebidas como ecosistemas de servicios de software, repositorios y plataformas de comunicación abiertas en red. Atendiendo a Boy y Ellison (2007), Stenger (2011), Campos (2013) y Torres et al. (2013) las actividades que pueden facilitar estas redes son las siguientes:

- Crear un perfil académico y profesional dentro de un sistema específico de divulgación e intercambio de conocimiento.

- Establecer una lista de usuarios relacionados dentro de una o varias especializaciones científicas para compartir contactos, proyectos, documentos, apuntes, colaboraciones e investigaciones.

- Poder acceder, consultar en línea y/o descargar referencias y producciones científicas disponibles.

- Aplicar herramientas de metadatos e inteligencia semántica.

- Gestionar el valor cuantitativo y cualitativo de las citas, índices de impacto e información sobre el seguimiento de las publicaciones de los investigadores.

- Establecer rankings de posición de las instituciones universitarias a las que pertenecen.

Por orden de creación, podemos citar redes científicas como Mendeley (2007), Academia.edu (2008), ResearchGate (2008), Frontiers (2012), Cosis.net, Methodspace (del grupo editor Sage), el motor de búsqueda científico Quandl (2011) o Scivee, que permite compartir vídeos científicos (Campos, Rivera y Rodríguez, 2014; Codina, 2009).

Las redes científicas académicas poseen un gran potencial como difusores de conocimiento. Por este motivo, se han convertido en una amenaza para los grandes monopolios académicos, entre ellos Elsevier y Thomson Reuters. El propio creador de una de esas redes sociales, Richard Price (www.academia.edu), cuestionaba en 2012 la eficacia y funcionalidad actual de algunas revistas científicas impresas, que llegan a tardar más de dos años en publicar un trabajo original, tras lentos y complejos procesos de revisión. Estas editoriales son criticadas también por su corporativismo y clasicismo, frente a otros nuevos modelos más abiertos y transparentes de evaluación de la reputación científica online mediante crowdreview y socialreview. La crítica no ha caído en saco roto y algunas casas editoriales como Sage y Elsevier han reaccionado creando sus propias redes, comprando o sumándose a las más desarrolladas (Punín et al., 2014: 10).

La gestión del contenido difundido en estas redes puede entenderse como gestión del capital social y el conocimiento, aspectos «extremadamente importantes para comprender el valor de las relaciones sociales, económicas y cívico-políticas» (Campos et al., 2014: 577).

En el estudio del capital social dentro de las redes se identifican aspectos de la estructura social ya que se trata de redes de relaciones entre individuos que confían entre sí. Además, al igual que otras formas de capital físico o humano, estas redes permiten generar conocimiento productivo porque facilitan o permiten la consecución de determinados fines mediante dichas redes (Pérez et al., 2005), por ejemplo, objetivos de investigación.

En el caso de Ecuador, estudios recientes sobre el uso de las redes científicas digitales (Campos et al., 2014; Punín et al., 2014; Punín et al., 2014) muestran que la red ResearchGate tiene una presencia elevada en los países andinos en las áreas de ciencias naturales y medicina y menor en las ramas socio-humanísticas, manteniendo la misma tendencia de afiliación que se registra a nivel global. Academia.edu es más visible y está más presente en las áreas de las ciencias sociales, también en estos países latinoamericanos. La penetración de ResearchGate en Colombia alcanza al 50% de su planta de profesorado, en Perú al 10%, en Ecuador a otro 10% y en Bolivia no pasa del 5%. A diferencia de Colombia, pues, la penetración aún es baja (Campos et al., 2014).

Dada su antigüedad, su importancia en el campo de ciencias sociales, donde se engloba la comunicación, y su relevancia en Latinoamérica, centraremos el estudio en dos redes académicas: ResearchGate y Academia.edu. A continuación se detallan algunas características de las mismas.

2.1. ResearchGate.net

Researchgate es una plataforma europea creada por los médicos Dr. Ijad Madisch y Dr. Sören Hofmayer y el científico de la computación Horst Fickenscher. Se considera a sí misma como un sitio web construido por científicos para científicos, cuya misión es conectar a los investigadores y hacer más fácil el compartir y tener acceso a la ciencia, el conocimiento y la experiencia. En febrero de 2015 la comunidad se cifraba en 6 millones de miembros (Gil, 2015).

Esta red social agrega una herramienta colaborativa basada en preguntas abiertas en línea, a modo de conversación. Gracias a ella la comunidad científica puede colaborar instantáneamente en un tema sobre el que se esté investigando (Punín, Campos y Calva 2014: 9-10).

Su sistema de uso es similar al de otras redes sociales, permitiendo al usuario seguir personas e intereses y contar con seguidores. La red también realiza sugerencias automáticas de seguidores o preguntas de interés.

Para acceder a las publicaciones de interés, la red cuenta con un motor de búsqueda semántico que navega por todos los recursos internos y también exporta publicaciones de otros repositorios (arXiv, CiteSearch, IEEE Xplore, NTRS, PubMed y RePEc).

2.2. Academia.edu

La red científica Academica.edu se define, en su web, como una plataforma para los académicos donde pueden compartir sus trabajos de investigación en todo el mundo. Explica que los académicos utilizan Academia.edu para compartir sus investigaciones, supervisar análisis profundos de todo el impacto de sus documentos y hacer un seguimiento de la investigación de otros académicos.

En abril de 2015 alcanzaba la cifra de 20.380.999 académicos inscritos, con 5.565.157 documentos añadidos y 1.519.841 líneas de investigación. Academia.edu atrae más de 30 millones de visitantes únicos al mes.

El perfil de Academia.edu es más generalista y menos especializado en cuanto a sus áreas de afiliación de investigadores, aunque, tal y como se ha comentado, reúne a más académicos de ciencias sociales y del área iberoamericana que otras redes. Su manejo es sencillo y es popular por su Page Rank, en relación con las búsquedas de Google, de las que ofrece información constante al correo electrónico de cada investigador (Punín et al., 2014: 9).

En resumen, en estas redes los investigadores pueden crear perfiles y subir o enlazar documentos. Además, puede visitarse su perfil, tener seguidores y ser seguido, pudiendo establecer relaciones tanto dentro como fuera de su universidad y su país. A continuación, teniendo en cuenta estas posibilidades, formulamos las preguntas de investigación.

2.3. Preguntas de investigación

Tal y como se indicaba en la introducción, el objetivo principal de este trabajo es conocer el uso de las redes académicas ResearchGate.net y Academia.edu por parte de los académicos vinculados al área de comunicación de las Universidades Categoría A y B de Ecuador, así como las posibilidades que ofrecen estas redes en este entorno de investigación. Este objetivo se concreta en las siguientes preguntas de investigación (RQ):

- RQ 1. Los docentes de las facultades de comunicación de Ecuador, categoría A y B: ¿Forman parte de las redes científicas académicas ResearchGate.net y Academia.edu?

- RQ 2. ¿Son activas y actualizadas las cuentas de los docentes, respecto de las publicaciones que se incluyen y número de visitas, visualizaciones y descargas recibidas?

- RQ 3. ¿Con qué investigadores se relacionan: de su propia universidad, de su país, de otros países?

- RQ 4. ¿Cuál es la situación y las ventajas y desventajas de las redes digitales científicas ResearchGate.net y Academia.edu para beneficio de la academia ecuatoriana?

3. Metodología

En este trabajo se aplica, en primer lugar, un análisis de contenido cuantitativo. Esta técnica recoge datos de las redes y plataformas objeto de estudio a través de una ficha previamente establecida. En nuestro caso, se obtiene información de las redes ResearchGate.net y Academia.edu. Los datos se recogen en marzo de 2015.

El estudio cuantitativo se combina con un estudio cualitativo aplicado a través de entrevistas a expertos en redes digitales académicas. Estas permiten complementar y enriquecer los resultados cuantitativos del análisis de contenido, procedimiento denominado triangulación (Bericat, 1998).

A continuación se detallan ambos análisis, especialmente las muestras utilizadas en cada estudio y las cuestiones planteadas.

3.1. Análisis de contenido cuantitativo

La población objeto de estudio son los docentes del área de comunicación social de las universidades ecuatorianas de Categoría A y B. En Ecuador, 16 de 21 universidades de estas categorías (A y B) ofertan estudios de comunicación social.

La revisión de las webs de estas universidades permitió elaborar un listado con 487 docentes, quienes constituyen el marco muestral de estudio. No podemos asegurar de que se trate de un censo de la población total debido a que, a pesar del considerable número, no se tiene la certeza de que las webs de todas estas universidades permitan visualizar el número total de docentes que conforman cada facultad de comunicación. Considerando este marco, se seleccionan todos los individuos, de modo que la muestra la configuran los 487 sujetos identificados como docentes de estos centros en sus páginas webs.

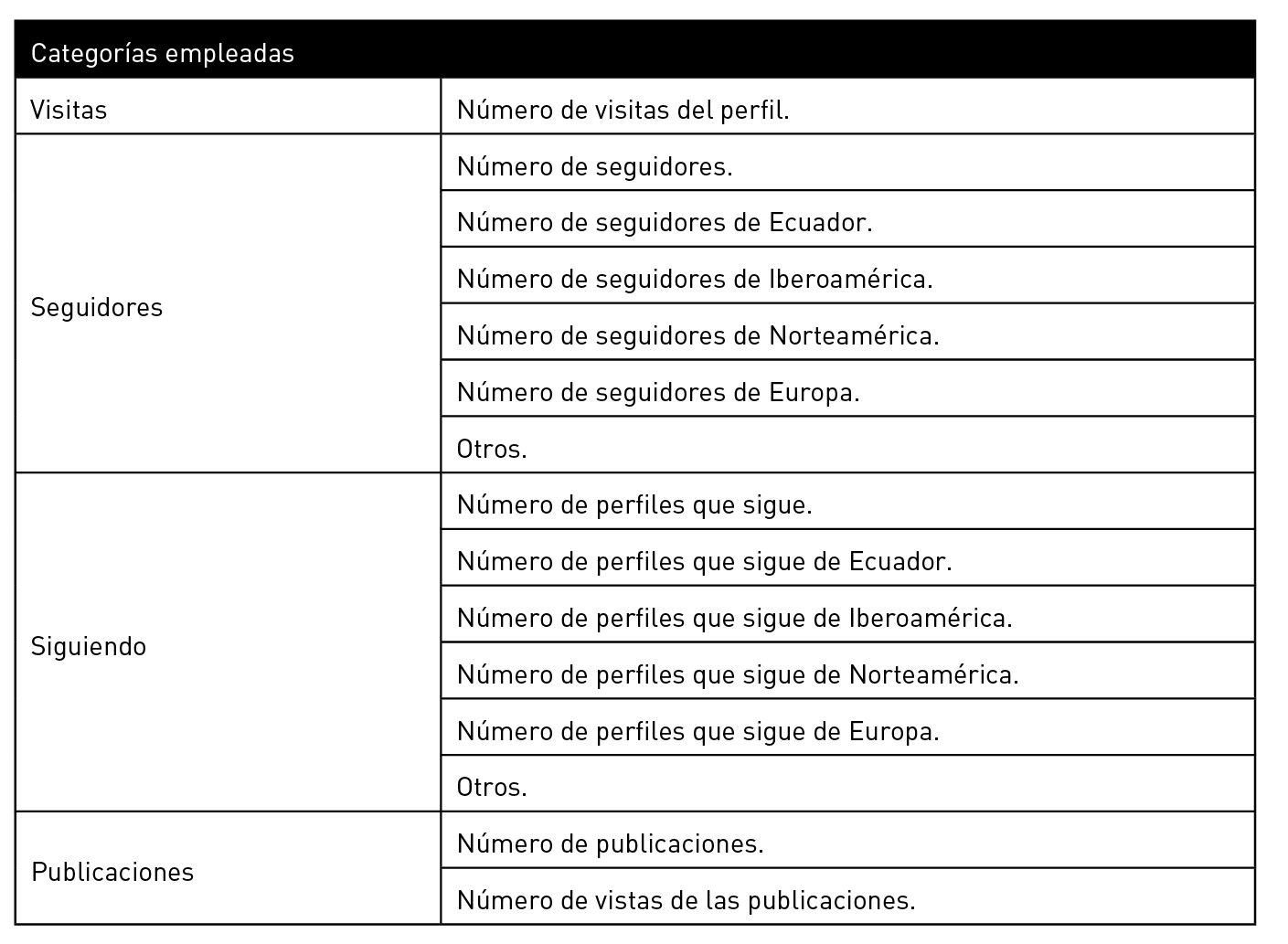

Durante las dos primeras semanas del mes de marzo 2015, se analizó la presencia de cada uno de los 487 docentes en las redes científicas académicas ResearchGate.net y Academia.edu. Del total, 35 docentes poseían perfil en la red Researchgate.net y 72 en Academia.edu. Por tanto, para el análisis de contenido, la muestra es de 107 registros, siendo posible que un mismo docente esté presente en las dos plataformas de estudio. El total de categorías analizadas para estas redes pueden consultarse en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Categorías empleadas en la ficha de recolección de datos de Academia.edu

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Categorías empleadas en la ficha de recolección de datos de ResearchGate.net

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Estudio cualitativo

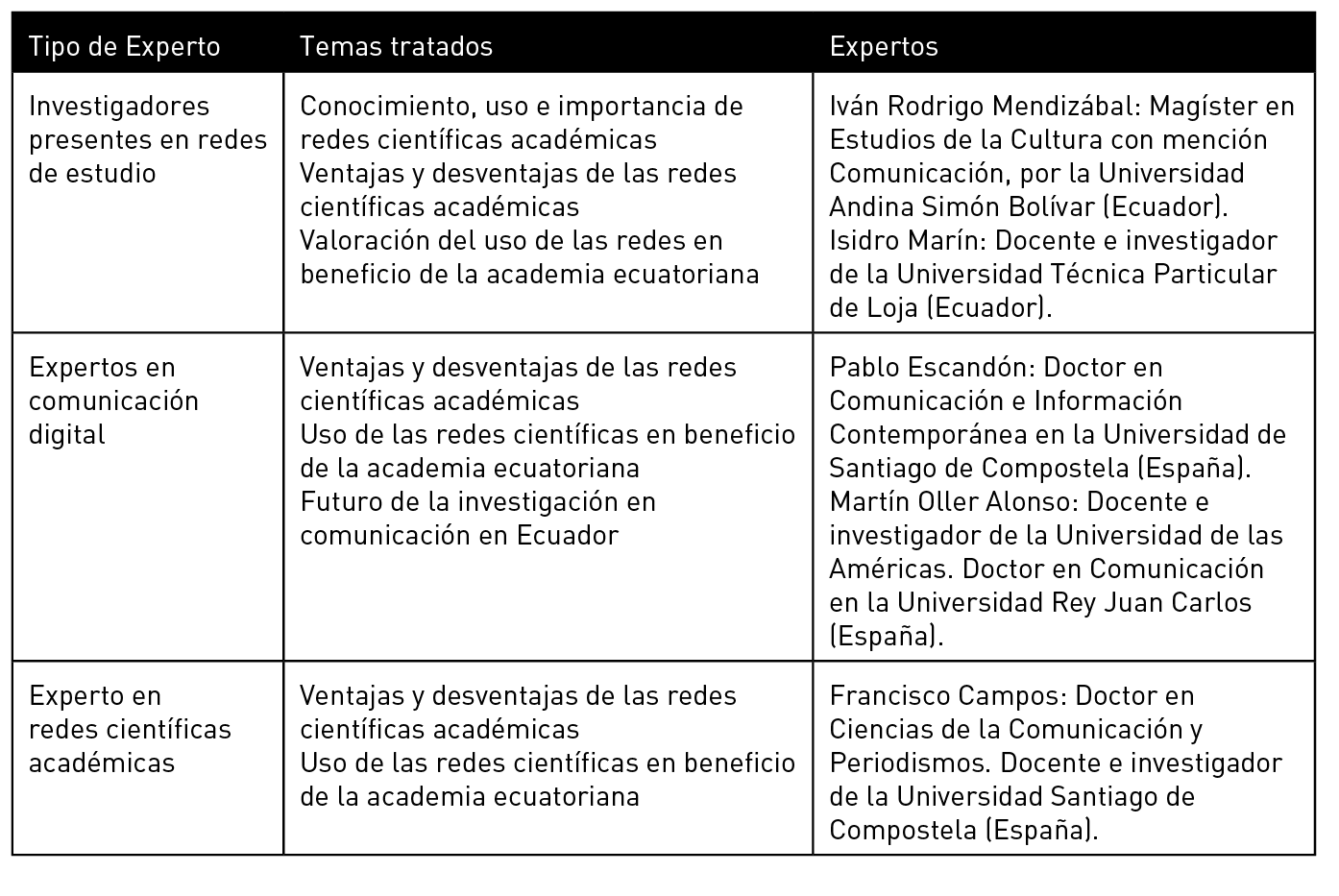

En el estudio cualitativo, el universo de estudio son expertos en redes científicas académicas y comunicación digital, y cuya opinión sobre ellas y su gestión es de gran valor para completar el estudio cuantitativo. La muestra elegida consta de cinco expertos en total, que se dividen en tres grupos por especialidad. A cada grupo se les plantearon cuestiones diferentes sobre uso de redes (ver tabla 3).

Tabla 3. Temas tratados y expertos entrevistados en el estudio cualitativo

Fuente: Elaboración propia.

4. Análisis y resultados

Los resultados obtenidos se van a presentar en cuatro apartados. Los tres primeros se centran en los datos procedentes del análisis de contenido cuantitativo. En primer lugar, se revisa la presencia de los docentes de las universidades objeto de estudio en cada una de las redes. A continuación, se analiza la actividad de los docentes presentes en las redes científicas académicas en cuanto a visitas, publicaciones, o visualizaciones de los perfiles. En tercer lugar, se analiza el origen de los investigadores con los que se relacionan estos docentes de comunicación. Finalmente, se resumen los principales comentarios ofrecidos por los expertos y que permiten comprender la situación, información que procede del estudio cualitativo.

4.1. Presencia de los docentes de comunicación las redes científicas

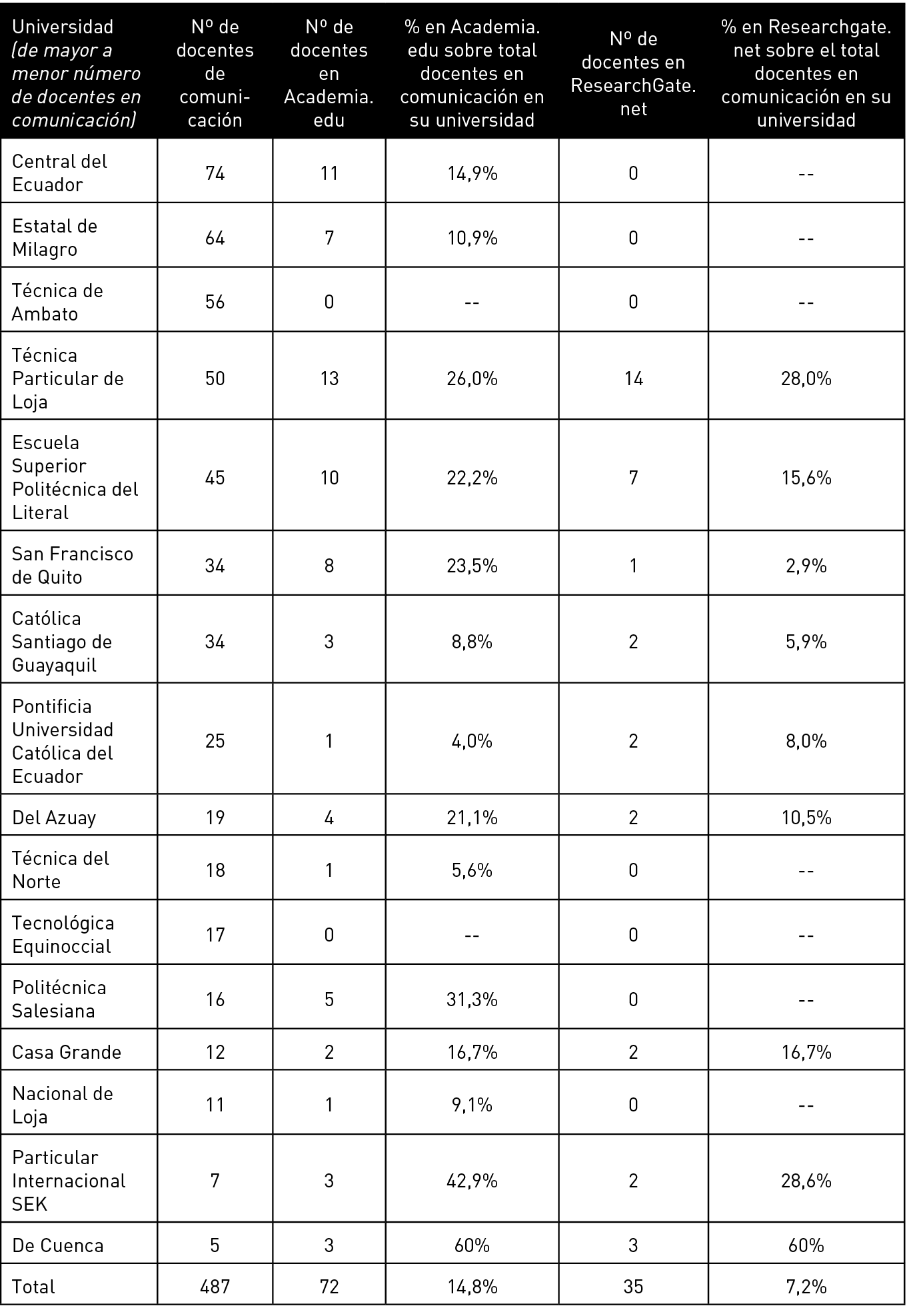

Según los datos recogidos en marzo de 2015, la presencia de los docentes de comunicación de Ecuador en las redes científicas en aún escaso. Menos del 15% de los 487 docentes tiene perfil en Academia.edu y solo el 7,2% en ResearchGate.net (ver tabla 4).

Tabla 4. Presencia de los docentes de las facultades de comunicación en Academia.edu y ResearchGate.net y porcentaje que representan sobre el total de docentes en comunicación

Fuente. Academia.edu y ResearchGate.net. Con fecha de consulta: marzo 2015. Elaboración propia.

La universidad ecuatoriana con mayor número de docentes de comunicación en las redes científicas académicas es la Universidad Técnica Particular de Loja, con 13 perfiles en Academia.edu y 14 en ResearchGate.net. Estas cifras implican que un 26% de sus docentes tiene perfil en Academia.edu y un 28% en ResearchGate.net, valores por encima de los observados para el conjunto de los docentes en comunicación.

En universidades como la Particular Internacional SEK y la de Cuenca, también se observan porcentajes muy altos de presencia en las redes, pero se trata de centros con solo 7 y 5 docentes en comunicación y un total de 3 perfiles cada uno en Academia.edu, y 2 y 3 respectivamente en ResearchGate.net.

En todo caso, observamos que 14 de las 16 universidades cuentan con algún docente de comunicación con perfil en alguna de estas redes sociales. La ausencia de perfiles es especialmente llamativa en la Universidad Técnica de Ambato, donde ninguno de sus 56 docentes de comunicación contaba en marzo de 2015 con perfil en estas redes.

4.2. Actividad en las redes

A continuación se analizan visitas, documentos, visualizaciones y descargas por universidades, aunando la información de los perfiles de sus docentes, y siempre que alguno de ellos esté presente en la red estudiada.

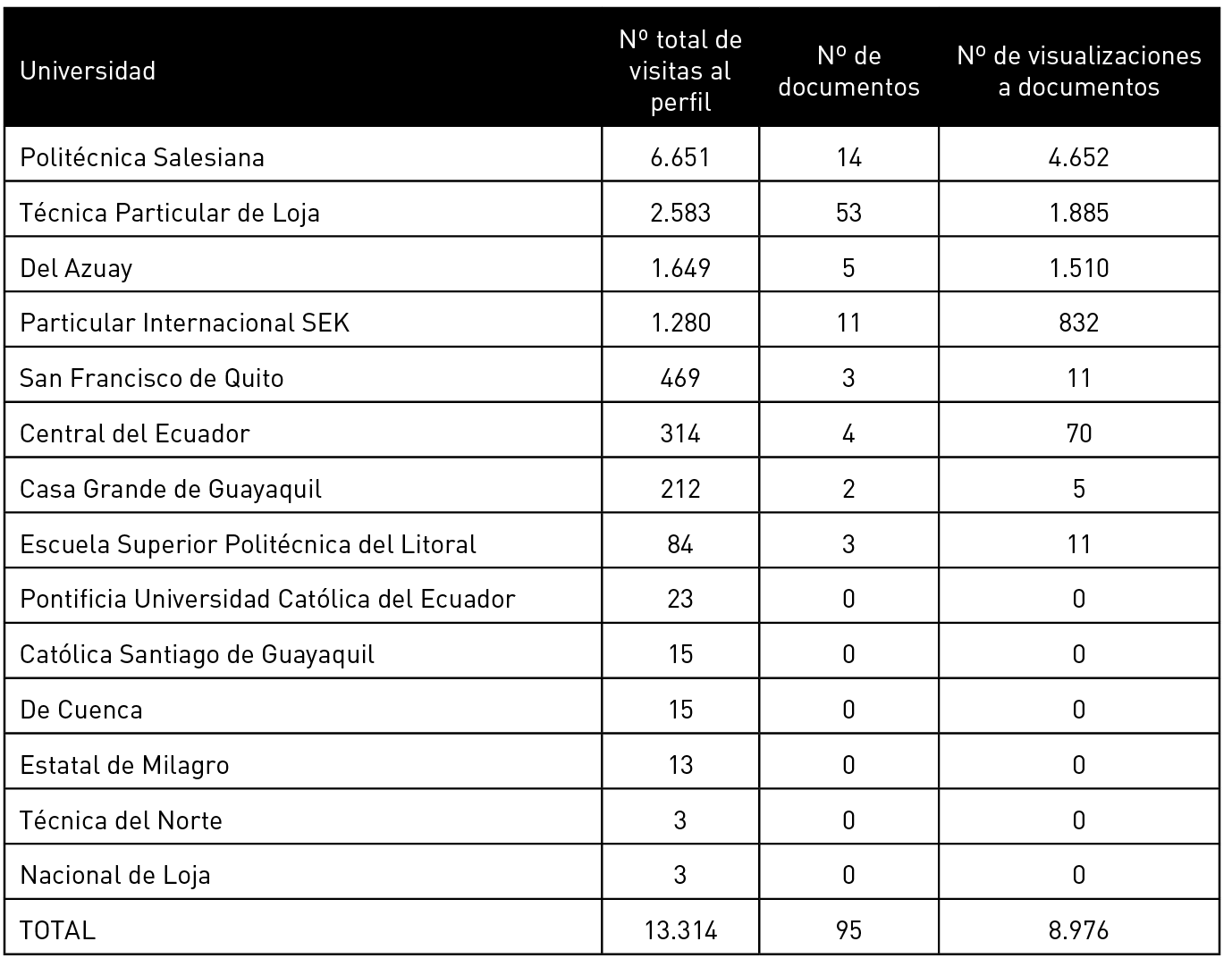

En el caso de la red Academia.edu, 14 universidades con docentes de comunicación cuentan con al menos un perfil en la misma. El total de visitas a los 72 perfiles analizados sería de 13.314, unas 185 para cada uno. Respecto a esta cifra, destaca la Politécnica Salesiana con 6.651 visitas. Le sigue la Técnica Particular de Loja con 2.583 visitas, y en una tercera y cuarta posición están la del Azuay y la Particular Internacional SEK, con 1.649 y 1.280, respectivamente. Las demás universidades poseen entre 469 y 3 visitas (ver Tabla 5).

Tabla 5. Actividad de los docentes de las facultades de comunicación en Academia.edu.

Fuente. Academia.edu. Con fecha de consulta: marzo 2015. Elaboración propia.

Los 72 docentes han subido un total de 95 documentos que han recibido 8.946 visualizaciones, en torno a 94 visualizaciones cada uno. En todo caso, son solo 8 las universidades con docentes que han aportado documentos, destacando la Técnica Particular de Loja con 53 documentos, un 56% del total.

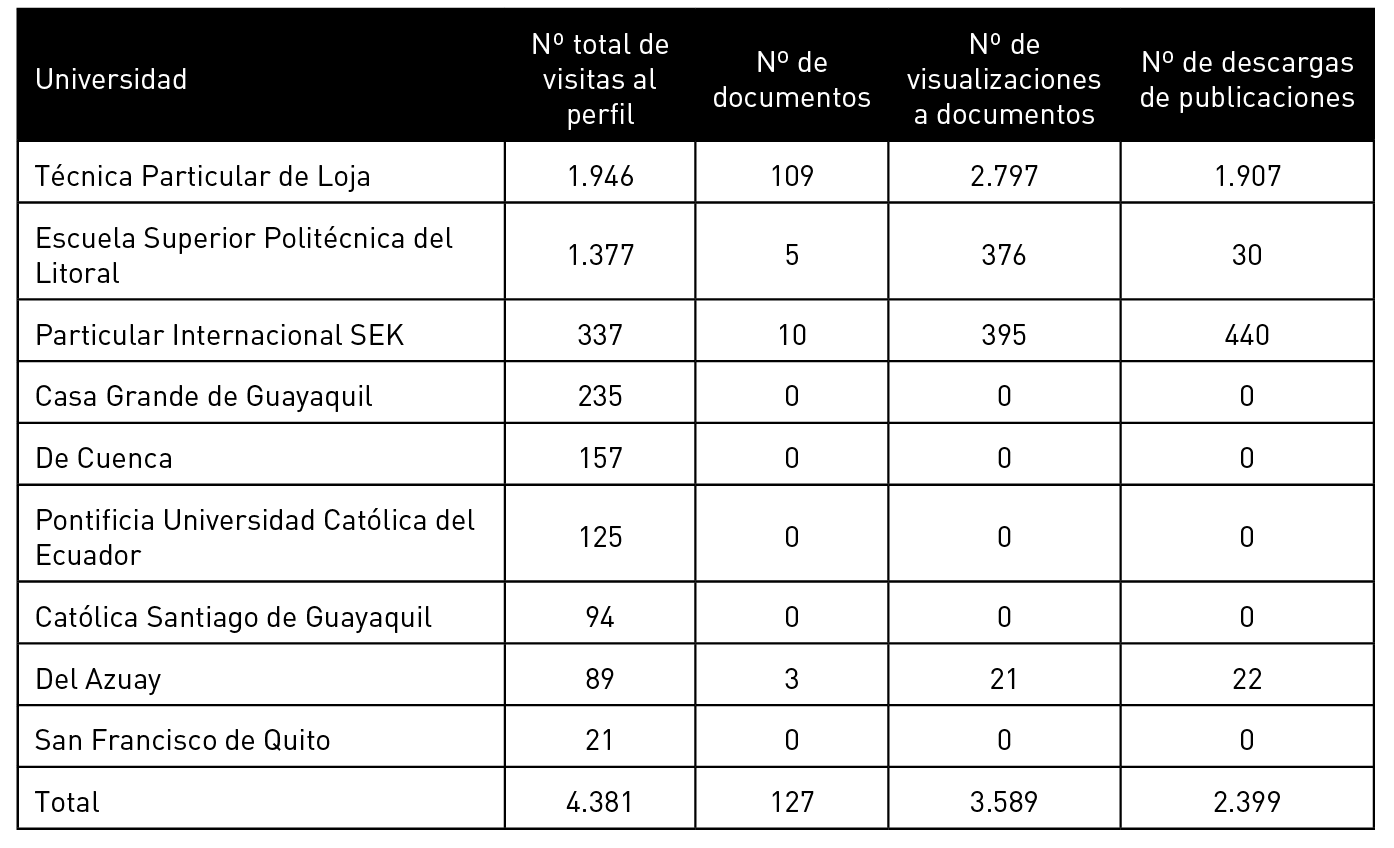

En el caso de ResearchGate.net, solo 8 universidades tienen docentes con perfiles en esta red y el total de visitas baja a 4.381 (ver tabla 6). Son un total de 35 perfiles. El número medio de visitas a cada perfil es de 125, una cifra también menor a las 185 que reciben los perfiles de media en la red Academia.edu. En cuanto al ranking por visitas, el primer lugar lo ocupa la Universidad Técnica Particular de Loja con 1.946, y en segundo lugar se encuentra la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que tiene mayor visibilidad en esta red frente a Academia.edu, en la que ocupaba la 8ª posición con solo 84 visitas a sus perfiles.

Tabla 6. Actividad de los docentes de las facultades de comunicación en ResearchGate.net

Fuente. Researchgate.net. Con fecha de consulta: marzo 2015. Elaboración propia.

A pesar de este número menor de visitas, hay 127 documentos en esta red, con 3.589 visualizaciones y 2.399 descargas. La cifra media es de 28 visualizaciones de cada documento, menor a la visibilidad que tienen en Academia.edu (cuya media era de 94 visualizaciones). De nuevo, es la Universidad Técnica Particular de Loja la que aporta mayor número de documentos, con más del 85%, aunque con cifras de visualizaciones y descargas por documento aún bajas, comparadas con las del conjunto de documentos en ResearchGate.net.

En resumen, se puede decir que los docentes de las facultades de comunicación están más presentes y con mayor actividad en Academia.edu que en ResearchGate.net. Sin embargo, aún hay un gran número de docentes e incluso centros al completo que no utilizan las redes científicas académicas como vehículos de visibilidad de su producción científica.

4.3. Relación con otros investigadores

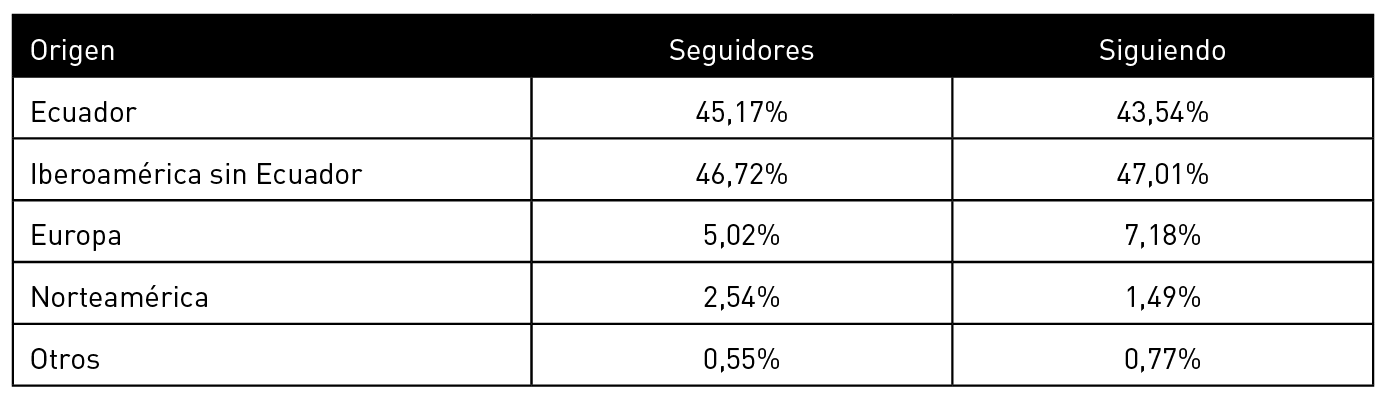

Al observar los seguidores y a quién siguen estos docentes, podemos analizar si se relacionan con investigadores de sus propias universidades, de su país o de otros lugares. En el caso de Academia.edu podemos observar si los investigadores se ubican en otros países Iberoamericanos, Norteamérica o Europa, por ejemplo. En ResearchGate.net podemos observar en qué medida son de la propia universidad o no.

En el caso de Academia.edu, observamos que los 72 docentes con perfil en esta red tienden a ser seguidos por académicos de Iberoamérica y del propio Ecuador (ver tabla 7). Más del 90% de sus seguidores se vinculan a estas regiones. Es decir, que la visibilidad se limita mucho al área de Iberoamérica y el propio país. En cuanto a quién siguen en Academia.edu, observamos que de nuevo el 47,01% sigue a investigadores de Iberoamérica y el 43,54% a investigadores en Ecuador. Es decir, el 90% de las relaciones se centra en Iberoamérica y el propio Ecuador.

Tabla 7. Origen de seguidores y cuentas que siguen los docentes en Academia.edu

Fuente. Academia.edu. Fecha de consulta: marzo 2015. Elaboración propia.

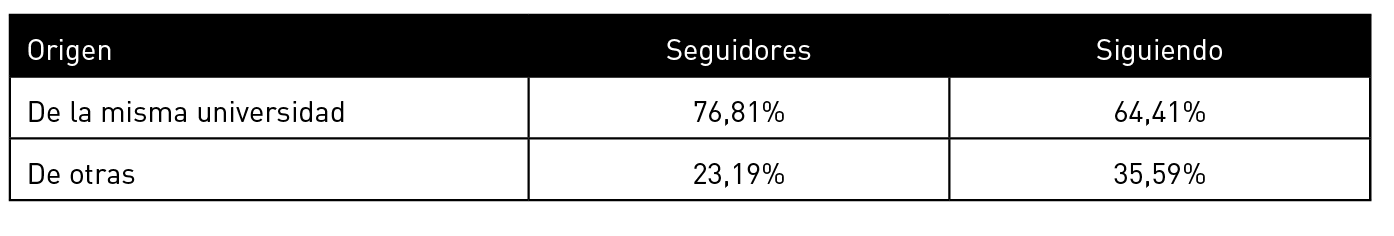

Respecto de ResearchGate.net (ver tabla 8), se evidencia que los docentes tienden a interactuar con colegas de su propia universidad. El 76,81% tiene seguidores en su propio centro y el 64,41% sigue a investigadores de este entorno cercano. En todo caso, siguen una proporción algo mayor de investigadores de fuera, lo que implica una apertura a ver trabajos firmados por autores de otros centros.

Tabla 8. Origen de seguidores y cuentas que siguen los docentes en ResearchGate.net

Fuente. Researchgate.net. Fecha de consulta: marzo 2015. Elaboración propia.

Estos resultados muestran la necesidad de establecer vínculos con otros centros y, especialmente, de carácter internacional, lo que a su vez fortalecería los colegios invisibles de la ciencia.

4.4. Situación de las de las redes científicas académicas, ventajas y desventajas de su uso

A nivel general, Francisco Campos sintetizaría en tres las funciones de las redes científicas académicas: «una función de comunicación, establecer nuevos marcos de comunicación con la comunidad científica, difundir nuestras comunicaciones; ampliar y establecer nuevas relaciones; y, poder aplicar dispositivos de inteligencia artificial, de herramientas y de inteligencia artificial, para que nos ayuden a la investigación».

En cuanto a su beneficio para la academia ecuatoriana, Campos indica que permitiría viabilizar la investigación a nivel global: «son un medio social de comunicación y un vínculo de relación social, por lo tanto, lo que permiten es ampliar el marco de difusión de investigación y ampliar las posibilidades de contacto, las posibilidades de relación y las posibilidades de colaboración de los investigadores ecuatorianos en el ámbito global». Isidro Marín Gutiérrez explica que los beneficios académicos que le ha traído personalmente el uso de las redes científicas académicas son la referenciación, el número de referencias que tienen sus artículos y la visualización. «Es importantísimo; el tema de las redes sociales, empezar a juntarse con gente que publica lo mismo que tú y que lee lo mismo que tú». Para beneficio de la academia ecuatoriana, Marín considera que es fundamental formar a los docentes en el uso de estas redes. Considera obligatoria la creación de cuentas por ejemplo en ResearchGate y Google Académico. Pablo Escandón señala que formar parte de las redes científicas académicas es «estar en contacto con colegas y con una buena base de datos sobre temas relacionados a los trabajos que viene realizando cada uno de nosotros, estar en red facilita el conocimiento, facilita mucho la circulación de conocimiento, la circulación de los propios trabajos y conocer en que esta cada uno de los elementos o integrantes de una red».

En cuanto a las desventajas, Francisco Campos considera que la geolingüística es un factor importante a tener en cuenta: «Es evidente que la globalización ha extendido una geocultura ligada básicamente al inglés, por tanto una ciencia global tiende a ser una ciencia geolingüística de matriz inglesa». Para Pablo Escandón no hay visibilidad de la investigación ecuatoriana en las redes científicas académicas: «todavía es muy precario, la mayoría de gente no tiende a publicar ahí, no tiende a compartir ahí, porque no son espacios de calificación para el escalafón, entonces muchos no lo hacen de esa manera, también por desconocimiento porque muchos no saben que existen esas redes». Según Iván Rodrigo Mendizábal, los docentes aún mantienen una especie de miedo: «Muchas personas se preguntan: ¿Si yo me inscribo a esto que voy a poder ofrecer?». Los académicos sienten que aún no son capaces de gestionar y difundir sus investigaciones a través de estas nuevas plataformas.

En resumen, los expertos destacan como ventajas de las redes su capacidad para facilitar relaciones con otros colegas y profesionales, así como la visibilidad de la investigación y la referenciación de los trabajos. Además, este acceso abierto facilita el acceso a los mismos tanto a comunidad científica como a la sociedad en general. Como desventajas cabe citar el predominio del inglés y el desconocimiento de las ventajas que proporciona el uso de las redes científicas académicas.

5. Conclusiones

La penetración de las redes científicas académicas en las facultades de comunicación social de Ecuador es baja en marzo de 2015. Todavía hay centros cuyos docentes no cuentan con perfiles en redes como ResearchGate.net o Academica.edu. Del mismo modo, el número de documentos que han subido a estas plataformas también es bajo, lo que limita el interés por sus perfiles.

Los académicos de las facultades de comunicación de Ecuador presentes en redes científicas establecen la mayor parte de interacciones y vínculos científicos con estudiosos principalmente del área Iberoamericana e incluso con colegas de las mismas universidades a las que se vinculan. Sin embargo, el número de visitas a los perfiles de investigadores es relevante y, según los expertos, se espera que creciente. Estos coinciden al manifestar que el uso y gestión de las redes científicas académicas traerían importantes beneficios para la academia ecuatoriana. Los más destacados son:

- Establecimiento de marcos de comunicación con la comunidad científica.

- Acceso abierto a documentos científicos.

- Más posibilidad de interacción con otros investigadores.

- Mayor visibilidad de las investigaciones.

- Mayor referenciación de los artículos de docentes de comunicación.

- Nuevos modelos de comunicación, interconexión, intercambio de mensajes y acceso a servicios colaborativos.

Respecto de las desventajas del uso de las redes científicas académicas, los expertos señalan problemas más que desventajas. Hacen referencia a la falta de conocimiento de los beneficios que conlleva el uso y gestión de las redes mencionadas. Y también señalan el miedo de los docentes frente al uso de estas nuevas plataformas o la falta de dominio del inglés.

La investigación en el ámbito ecuatoriano aún es precoz y su visibilidad en las redes científicas académicas también lo es, pero se está desarrollando a buen ritmo. Las políticas del Gobierno están promoviendo ayudas para la investigación (Barredo et al., 2014). Si ésta se desarrolla adecuadamente, se podría ayudar a su visibilidad a través de redes dentro de algunos años.

En el futuro, será interesante observar cómo evoluciona la situación y si estas redes son realmente un apoyo a la mejora de índices bibliométricos vinculados a la medición de la calidad de la investigación tanto del docente como de las universidades.

Referencias

Area, Manuel (2014). Las redes sociales en Internet como espacios para la formación del profesorado. En: Razón y Palabra, nº 63. México: Tecnológico de Monterrey. http://www.razonypalabra.org.mx/n63/marea.html). Fecha de consulta: 15-04-2015.

Arcila, Carlos; Piñuel, José; Calderín, Mabel (2013). La e-investigación de la Comunicación: actitudes, herramientas y prácticas en investigadores iberoamericanos. En: Comunicar, Vol. XX, nº 40. España: Grupo Comunicar, 11-118.

Barredo, Daniel; Oller, Martín; Hernández, Sergio (2014). La Comunicación y el Periodismo de Ecuador frente a los desafíos contemporáneos. En: Cuaderno Artesano de Comunicación, nº 73. España: Universidad de la Laguna. (http://dx.doi.org/10.4185/CAC74). Fecha de consulta: 28-05-2015.

Bericat, Eduardo (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Significado y medida. Barcelona: Ariel.

Boyd, Danah; Ellison, Nicole (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarsiph. En: Journal of Computer-Mediates Communication, nº 13. Estados Unidos: Universidad Estatal de Pensilvaia, 210-230. (http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x). Fecha de consulta: 10-06-2015.

Campos, Francisco (2013). La investigación y gestión de las redes sociales digitales. En: Recopilatorio de artículos sobre redes sociales (1/2). Revista Latina de Comunicación social. Cuadernos Artesanos de Comunicación, nº 50. España: Universidad de la Laguna, 7-50.

Campos, Francisco; Rivera, Diana; Rodríguez, Claudia (2014). La presencia e impacto de las universidades de los países andinos en las redes sociales digitales. En: Revista Latina de Comunicación Social, Vol. 5, nº 69. España: Universidad de la Laguna, 571- 592. (http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1025_USC/28es.html). Fecha de consulta: 25-04-2015.

Codina, Lluís (2009). Ciencia 2.0: Redes sociales y aplicaciones en línea para académicos. En: Hipertext.net, nº. 7. España: Universidad Popeu Fabra. (http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-7/ciencia-2-0.html). Fecha de consulta: 30-08-2015.

Fumero, Antonio; García, José Miguel (2008): Redes Sociales. Contextualización de un fenómeno “dos-punto-cero”. En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Información, nº 76. España: Fundación Telefónica, 56-68. (http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.

asp@idarticulo=3&rev=76.htm). Fecha de consulta: 20-09-2015.

Giglia, Elena (2011). Academic social networks: it’s time to change the way we do research. En: European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, Vol. 47, nº 2. Italia: Edizioni Minerva Medica, 345-349.

Gil, Lydia (2015). ResearchGate: el Facebook para científicos. En: Social media en investigación. 26 de febrero. (http://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-cientifico/). Fecha de consulta: 05-11-2015.

González-Díaz, Cristina; Iglesias-García, Mar; Codina, Lluís. (2015). Presencia de las universidades españolas en las redes sociales digitales científicas: caso de los estudios de comunicación. En: El profesional de la información, Vol. 24, nº 5. España: Editorial UOC. (http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2015/sep/12.pdf). Fecha de consulta: 30-09-2015.

Hernández, Tony; Rodríguez, David; Bueno, Gema (2007). Open Access: El papel de las bibliotecas en los repositorios institucionales de acceso abierto. En: Anales de Comunicación, Vol. 10. España: Universidad de Murcia, 185-204.

Kelly, Brian; Delasalle, Jenny (2012). Can LinkedIn and Academia.edu Enhance Access to Open Repositories?. En: OR2012: the 7th International Conference on Open Repositories, 2012-07-09 - 2012-07-13. Escocia: Universidad de Bath.

Marcelino, Georgina; De la Morena, Marián (2014). Redes sociales basadas en imágenes como herramienta de comunicación museística. Museos y centros de arte Moderno y Contemporáneo de España en Pinterest e Instagram. En adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº 8. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica, Universidad Complutense de Madrid y Universitat Jaume I, 153-181. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2014.8.9.

Pérez, Francisco; Montesinos, Vicente; Serrano, Lorenzo; Fernández, Juan (2005). La medición del capital social. Una aproximación económica. España: Fundación BBVA.

Punín, María Isabel, Dereito, Sabela; Calva, Daniela (2014). La participación e interacción de los investigadores de comunicación de países iberoamericanos en las redes sociales digitales científicas. En: Actas del VI Congreso Latina de Comunicación Social. España: Universidad de la Laguna. 01-33. (http://www.revistalatinacs.org/14SLCS/2014_actas/119_Punin.pdf). Fecha de consulta: 20-10-2015.

Punín, María Isabel, Campos Francisco; Calva, Daniela. (2014). Los investigadores de la comunicación del Ecuador y países lusófonos en las redes digitales científicas. En: II Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales. Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja. (http://novosmedios.org/xescom/wp-content/uploads/2015/01/Los-investigadores-de-la- comunicaci%C3%B3n-en-Ecuador.pdf) Fecha de consulta: 15-02-2015.

Rodrigo Luis; García, Francisco; Rodrigo Martín, Isabel (2014). Creatividad y nuevas tecnolog.as: Las claves de la cultura emprendedora. El papel de la universidad en la formación de intelectuales con esp.ritu emprendedor. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº 8. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica, Universidad Complutense de Madrid y Universitat Jaume I, 23-37. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2014.8.3.

Robinson, Nicolás; Delgado, Emilio; Torres, Daniel (2011). Cómo comunicar y diseminar la información científica en Internet para obtener mayor visibilidad e impacto. En: Aula abierta, Vol. 39, nº 3. España: Universidad de Oviedo, 41-50.

Stenger, Thomas; Coutant, Alexandre (2011). Introduction. Ces réseaux numériques dits sociaux. En: Hermès, nº59. España: Universidad Autónoma de Madrid, 9-20.

Tapscott, Don; Williams, Anthony (2007). Wikinomics. La nueva economía de las multitudes inteligentes. Barcelona: Paidós.

Thelwall, Mike; Kousha, Kayvan (2014). Academia.edu: Social network or Academic Network. En: Journal of the Association for Information Science and Technology, Vol. 65, nº 4. Estados Unidos: Association for Information Science and Technology, 721–731. (http://dx.doi.org/10.1002/asi.23038). Fecha de consulta: 30-08-2015.

Thelwall, Mike; Kousha, Kayvan (2015). ResearchGate: Disseminating, Communicating, and Measuring Scholarship. En: Journal of the Association for Information Science and Technology, Vol. 66, nº 5. Estados Unidos: Association for Information Science and Technology, 876–889. (http://dx.doi.org/ 10.1002/asi.23236). Fecha de consulta: 15-12-2015.

Torres, Daniel; Cabezas, Álvaro; Jiménez, Evaristo (2013). Altmetrics: nuevos indicadores para la comunicación científica en la Web 2.0. En: Comunicar, Vol. XXI, nº 41. España: Grupo Comunicar, 53-60. (http://dx.doi.org/10.3916/C41-2013-05). Fecha de consulta: 10-05-2015.