recibido: 17-02-2016 / aceptado: 9-05-2016

El «storytelling» en la literatura científica española: hacia un estado de la cuestión

Storytelling in Spanish scientific literature:

up to the status of the issue

Pablo Vázquez Sande

Universidad de Santiago de Compostela

Referencia de este artículo

Vázquez, Sande, Pablo (2016). El «storytelling» en la literatura científica española: hacia un estado de la cuestión. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº12. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica y Universitat Jaume I, 27-44. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2016.12.3

Palabras clave

Storytelling; literatura científica; estado de la cuestión; revisión bibliométrica.

Key words

Storytelling; scientific literature; status of the issue; bibliometric study.

Resumen

La incorporación del «storytelling» como técnica comunicativa que emplea el relato como base ha sido una constante en los últimos años en la práctica profesional de diversas áreas relacionadas con la disciplina de la comunicación. Pese a ello, la novedad de este fenómeno emergente no ha suscitado un entusiasmo de paralela intensidad en el campo científico- académico.

Así se desprende de este estudio bibliométrico que, partiendo de las bases de datos de «Teseo» y «Dialnet» para tesis doctorales y revistas científicas respectivamente, analiza la evolución de las investigaciones indexadas con el «storytelling», de acuerdo a los resultados que ofrecen sus motores de búsqueda. De este modo, solo se constatan 62 registros en esta revisión longitudinal, con una distribución desigual en la que tienen mayor peso los artículos de revistas que suponen un 91,9% del total de publicaciones científicas, frente al 8,1% que representan las tesis doctorales.

Sin embargo, la elevada concentración de publicaciones en el último bienio 2014-2015, así como la presencia cada vez mayor de la técnica en dinámicas profesionales del periodismo y la comunicación, nos sitúan en un escenario de previsible crecimiento y especialización. Con todo, la situación actual del «storytelling» en el ámbito académico español solo puede ser calificada de incipiente, si bien la existencia de todo este material sienta las bases para una prolífica producción científica.

Abstract

The incursion of storytelling as a communicational technique that uses the story as the basis has been a constant in recent years in professional field along various areas related to communication. Nevertheless, the novelty of this emerging phenomenon has not been accompanied by an enthusiasm with similar intensity in scientific and academic field.

This has been verified with our bibliometric study, based on databases of doctoral thesis on «Theseo» and papers on «Dialnet», where we have analyzed the evolution of research indexed with the keyword «storytelling» according to the results that are offered by both search engines. Thus, only 62 records are detected in this longitudinal review, with an unequal distribution: the papers represent 91,9% of all scientific publications, and only 8,1% belong to doctoral theses.

However, the high concentration of publications in the last biennium 2014-2015, as well as the growing use of this technique in journalistic and communicational professional routines, lead us to new circumstances of expected growth and specialization. But for the moment the current situation of storytelling in Spanish academic environment can only be described as incipient, even when the existence of all this material lays the foundation for a prolific scientific production.

Autor

Doctor en Comunicación por la Universidad de Santiago de Compostela, compagina su tarea profesional en un gabinete de comunicación institucional con la docencia y la investigación. Ha estado presente en congresos internacionales de prestigio y ha publicado en diversas revistas académicas de impacto. Ha sido Premio Reed Latino a la mejor tesis doctoral en 2015.

1. Introducción

Proponemos una investigación de corte teórico, de tipo bibliométrico y de carácter exploratorio y descriptivo en torno al «storytelling» como técnica emergente que, enmarcada en el ámbito de las ciencias sociales, se caracteriza por su transversalidad y su versatilidad. Más concretamente, centraremos nuestra atención fundamentalmente en torno a las posibilidades académicas que presenta específicamente en la disciplina de la comunicación, abordada en un sentido amplio.

Hemos apostado por la investigación bibliométrica en la medida en que incorpora un enfoque holístico que nos aproxima objetivamente a las diferentes dimensiones que componen la realidad científica de un campo de estudio concreto (Romera, 1992). Con independencia de que pueda no existir unanimidad en torno a la consideración del «storytelling» como campo autónomo, sí podemos apoyarnos en propuestas características de los indicadores bibliométricos, como son los de producción, de circulación, de dispersión, de uso de la literatura científica, de visibilidad e impacto y de colaboración (Castillo y Carretón, 2010:292-293) para elaborar un estado de la cuestión que ahonde además en las sinergias que se pueden establecer entre el campo académico y el profesional, donde el «storytelling» cuenta con cada vez mayor implantación, contribuyendo así a la confluencia de estas dos esferas, que con no poca frecuencia tienden a la disociación.

Para ello evaluaremos las distintas producciones publicadas sobre esta técnica, lo que nos permitirá disponer de una visión panorámica gracias a la que estableceremos relaciones y tendencias que nos conduzcan no solo a determinar la situación actual del «storytelling» sino incluso a apuntar posibles evoluciones y nuevas líneas de investigación.

En esa línea, nuestro objeto de análisis estará constituido tanto por tesis doctorales como por artículos de revistas científicas, a partir de los cuales detectaremos tendencias y potencialidades de nuestro sector. No en vano, las publicaciones académicas se han considerado un indicador fiable de la especialización científica de un campo (Sancho, 2001:10).

Se hace necesario en este punto tener presente que tanto las tesis doctorales como los artículos científicos han nacido en el marco del modelo universitario denominado «napoleónico», centrado en la formación de profesionales; y que ha ido evolucionando hacia un modelo «humboldiano» orientado a la generación y transmisión de conocimiento científico, como subrayan Casanueva y Caro (2013), quienes atribuyen a esta progresión «el aumento paulatino del peso específico de la investigación en la promoción del profesorado universitario» (Casanueva y Caro, 2013:62). Así, con nuestro estudio analizaremos en cuál de los tres estadios propuestos para la investigación en comunicación (emergencia (1965-1980), consolidación (1980-1995) y desarrollo (a partir de 1995), según la propuesta de Martínez-Nicolás (2009)) se enmarcan fundamentalmente las aportaciones de «storytelling».

Además, las revistas científicas se han convertido en «uno de los medios preferidos por los investigadores y profesionales para divulgar sus avances, informar a sus colegas e impulsar el futuro de su campo de conocimiento» (Gustems y Calderón, 2014:28). Por ello, el peso específico, las líneas temáticas y las tendencias que se aprecien en el ámbito del «storytelling» arrojarán una imagen definida de la situación en que se encuentra.

En el caso específico de las revistas de comunicación, nos situamos en un área en que han surgido diversas cabeceras desde que en 1980 se lanzase la primera revista española en el ámbito («Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura»), a partir de la cual se sucedieron varias decenas más, suficientemente analizadas por la comunidad científica tanto desde el punto de vista de su autoría, productividad, citación e impacto; de sus redes sociales; o desde la perspectiva de su temática, su editora o su ética (Tur-Viñes et al., 2014).

No podemos obviar que se produce, además, el hándicap de la escasa visibilidad con la que cuentan los estudios de las disciplinas de las ciencias sociales, lo que hace más complejo el análisis de la producción científica, especialmente de la que se presenta en español u otra lengua oficial de España (Mateo, 2015:510).

A ello se agregan las dificultades específicas que presentan las revistas del ámbito de la comunicación, como puede ser la ausencia en el JCR de la amplia mayoría de ellas o la hegemonía de las publicaciones estadounidenses de la materia (Castillo et al., 2012:256). Además, hay que tener presente que la conformación del campo académico de la comunicación ha sido comparativamente más lenta en España que en Europa y Estados Unidos pese a que se pueda encontrar literatura española sobre comunicación desde finales del siglo XIX gracias a las primeras obras que se centran en el estudio de la prensa, la opinión pública y el humor gráfico (De-Filippo, 2013:26). Otro factor limitante es la atención preeminente mostrada por el profesorado universitario hacia la docencia frente a los campos de la investigación o la administración (Piñeiro, 2015:1171).

A estos componentes específicos de nuestro contexto nacional se añaden otros comunes a todos los países, especialmente la «dificultad de identificar y localizar adecuadamente las revistas que se producen en el mundo en el campo científico de la comunicación» (Delgado y Repiso, 2013:50), lo que estos autores atribuyen a la naturaleza multidisciplinar y a las fronteras tan difusas de la comunicación.

Pese a todo ello, las revistas científicas españolas del ámbito de la comunicación gozan de buena salud debido a su notable expansión, que ha permitido que hace apenas dos años nuestro país se haya situado en cuarto lugar en cuanto al número de revistas indexadas en SSCI, solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda (De-Filippo, 2013:30), gracias también a una eclosión significativa desde el punto de vista cuantitativo, especialmente a partir de 1998 con la proliferación de nuevas cabeceras (Fernández-Quijada y Massip, 2013:21), lo que, sin embargo, en ocasiones ha generado dudas en opinión de algunos teóricos acerca de su evaluación y el cumplimiento de exigencias de calidad (Escribà y Cortiñas, 2013:42).

2. Metodología de investigación

El objetivo principal de esta investigación pionera de corte bibliométrico es elaborar una aproximación panorámica diacrónica a la presencia del «storytelling» en la literatura científica española. Para ello, hemos partido de la hipótesis de que «La técnica del «storytelling» ocupa un lugar residual entre las preocupaciones de la comunidad científica española, lo que se refleja en una pobre producción tanto en tesis doctorales como en revistas científicas» y nos hemos basado fundamentalmente en dos preguntas de investigación: ¿Cuántas referencias existen entre 2001 y el 25 de enero de 2016? ¿Cuál es el perfil de estos estudios desde parámetros como su área de conocimiento o su fecha de publicación?

Para verificar o refutar esta hipótesis, hemos combinado, además de los procesos propios de este procedimiento, las técnicas de la revisión bibliográfica y del análisis de contenido, bajo las que hemos estudiado tanto las tesis doctorales como los artículos de investigación publicados en revistas científicas.

En lo relativo a las tesis doctorales hemos empleado como base de datos el portal público «Teseo», puesto en marcha por el Ministerio de Educación y que, a pesar de las deficiencias detectadas por algunos teóricos, como Repiso, Torres y Delgado (2011), fundamentalmente la de no recoger la totalidad de tesis doctorales, constituye el mejor archivo que existe en nuestro entorno académico y que, gracias a su exhaustividad y a sus casi 40 años de vida, nos permiten disponer de una perspectiva completa a este respecto:

«Existe un instrumento adecuado para el control y difusión, de las tesis doctorales españolas, que es la base de datos ‘Teseo’, que podría resultar de gran utilidad, simplemente mediante el cumplimiento de la normativa por parte de todas las universidades para que sea exhaustiva y la actualización permanentemente por parte de los responsables de su mantenimiento.» (Moralejo, 2000:243).

Por su parte, en el caso de los artículos de investigación publicados en revistas, hemos tomado como base el portal bibliográfico de difusión científica «Dialnet», que se presenta en su web como

«Uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana. Centrado fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, ‘Dialnet’ se constituye como una herramienta fundamental para la búsqueda de información de calidad»1.

Más específicamente, hemos utilizado su versión más completa, de nombre «Dialnet Plus», debido a que los filtros que incorpora facilitan la labor de búsqueda. En concreto, permite cribar a través de 14 categorías. De ellas, en aras a obtener una visión amplia y representativa, simplemente limitamos el proceso a tres categorías «tipo de documento» (para asegurarnos de trabajar exclusivamente con «artículos de revista»), «materia» (restringida a «Ciencias Sociales») y «país» («España», filtro pese al cual ofreció resultados en otros idiomas como el gallego, el portugués o el inglés, que hemos incorporado igualmente a nuestra muestra). Con esta decisión metodológica pretendimos trabajar con el mayor número de unidades muestrales posible, limitando solo aquellos campos que consideramos imprescindibles.

Tanto en el caso de las tesis doctorales como de las revistas, se examinó el contenido de las 62 publicaciones empleando fichas de registro, una para cada documento, en las que recogimos información relativa a diversos campos. Más concretamente, en las tesis doctorales nos atuvimos a la fecha de defensa, la universidad en la que se elaboró, el departamento al que se adscribió y el programa de doctorado al que perteneció; mientras que para los artículos centramos nuestro interés en la línea temática, la fecha de publicación y la revista que lo acogió.

3. Resultados de la investigación

3.1. El «storytelling» como eje central en tesis doctorales

Para conocer cuántas tesis doctorales se han desarrollado en nuestro ámbito de investigación en torno al concepto del «storytelling» hemos realizado la búsqueda sirviéndonos de los motores internos de la web de «Teseo», empleando como palabra clave «storytelling», y obteniendo los resultados que pueden apreciarse pormenorizadamente en el anexo I.

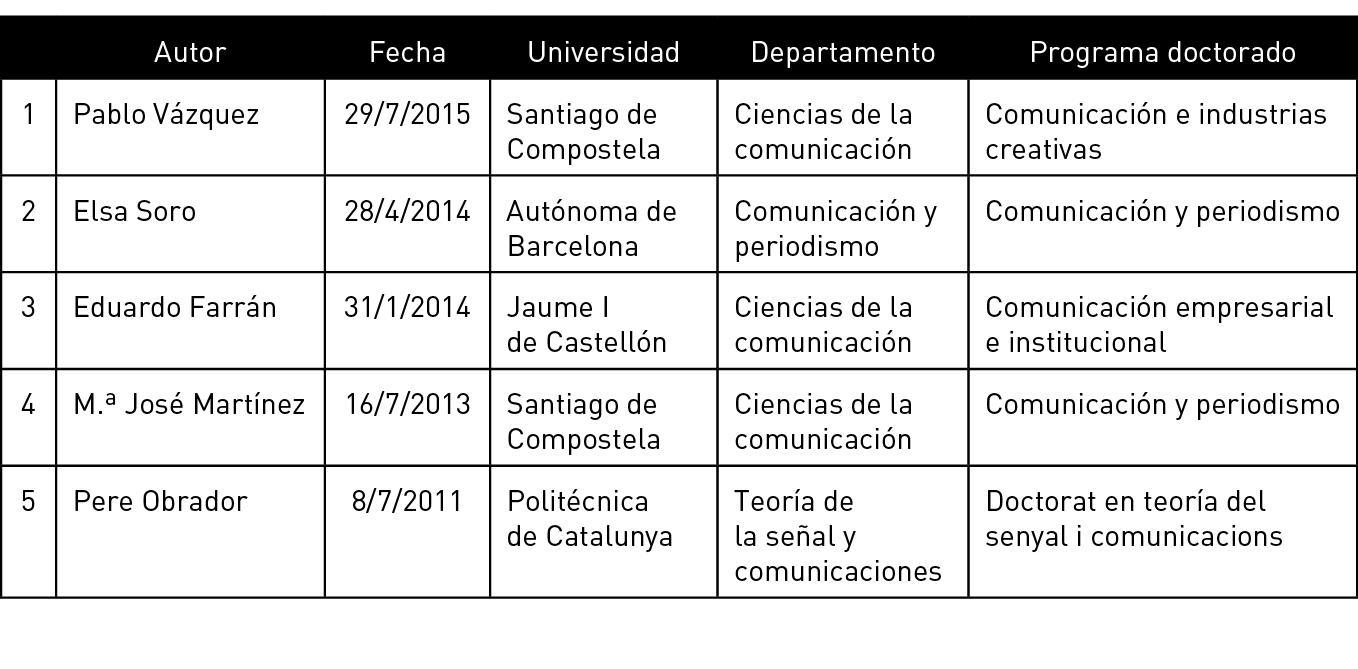

Un primer elemento relevante lo constituye, sin duda, el escaso número de referencias obtenidas, ya que se mostraron únicamente los cinco registros que exponemos a continuación:

- «‘Storytelling’ personal en el relato político. Análisis de los contenidos publicados en ‘Youtube’ por los candidatos gallegos en las elecciones municipales de 2011».

- «Las ciudades en la web. Barcelona y Turín: el ‘storytelling’ del turismo y del ocio».

- «‘Storytelling’ como herramienta y mejora de la eficacia en publicidad. Análisis de los casos ‘Aquarius’ y ‘BMW’ en televisión (1992-2010)».

- «‘Storytelling’, migración y otredad. Discursos mediáticos construidos alrededor de la migración propia y la migración del otro en el Ecuador».

- «Media Aesthetics based Multimedia ‘Storytelling’»

Una segunda cuestión a subrayar está relacionada con la elevada concentración temporal en la que se han defendido las tesis doctorales, ya que todas ellas se han expuesto en los últimos cuatro años, en un período comprendido entre el 8 de julio de 2011 y el 29 de julio de 2015. Por tanto, se detecta una cierta correlación entre el incremento progresivo y generalizado de investigaciones y el surgimiento del interés científico respecto a la técnica objeto de nuestro estudio. Cabe puntualizar que esta estadística debe contextualizarse con el Real Decreto 99/2011, en virtud del que las tesis en proceso de elaboración deberían depositarse antes de febrero de 2016. No obstante, las fechas en que se han defendido las investigaciones (julio de 2011, julio de 2013, enero de 2014, abril de 2014 y julio de 2015) no sugieren un gran impacto de este plazo sobre nuestro objeto de estudio.

En cualquier caso, a diferencia de la gran concentración temporal que se ha observado, no se detecta tal homogeneidad en lo relativo a la distribución por universidades, ya que las cinco investigaciones se han presentado en cuatro centros diferentes, de modo que solo una universidad registra dos casos. Se trata, en concreto, de la Universidad de Santiago de Compostela, con dos tesis, frente a la Autónoma de Barcelona, la Jaume I de Castellón y la Politécnica de Catalunya, todas ellas con una. Ante esta situación, resulta fácilmente deducible la inexistencia de grupos de investigación consolidados o de líneas temáticas estables en torno al «storytelling».

En cuarto lugar, sí se constata cierta uniformidad en cuanto a las líneas de interés del departamento al que se han adscrito estas investigaciones, ya que el 60% de ellas pertenecen a ciencias de la comunicación, mientras que el 40% restante se distribuye entre comunicación y periodismo y teoría de la señal y comunicaciones.

En lo que al sexo de los autores se refiere, tampoco se aprecian diferencias significativas. Así, en el ámbito del storytelling predominan las investigaciones elaboradas por hombres, responsables del 60% de los proyectos defendidos.

Por último, si nos centramos en los programas de doctorado vemos que todos ellos incluyen la noción de comunicación, bien con la puesta en relación directa con el periodismo (programa «Comunicación y periodismo» a la que se adscriben dos de las tesis), bien con la interacción con el ámbito corporativo-institucional (un caso en el programa «Comunicación corporativa e institucional»), bien con la vinculación al entorno de las industrias creativas (una de ellas en el programa «Comunicación e industrias creativas») o bien por la adhesión a aspectos más técnicos (una de las tesis adscrita al programa «Doctorat en Teoría del Senyal i Comunicacions»).

3.2. El «storytelling» en revistas

El principal rasgo diferencial entre los artículos sobre «storytelling» en revistas científicas, por oposición a las tesis doctorales, consiste en que no se pueden asignar todas las contribuciones al área de la comunicación sino que se detecta una mayor variedad de disciplinas (todas ellas circunscritas al ámbito de las ciencias sociales, conforme al filtro establecido en la búsqueda), en consonancia con la propia versatilidad y transversalidad que caracterizan a esta técnica.

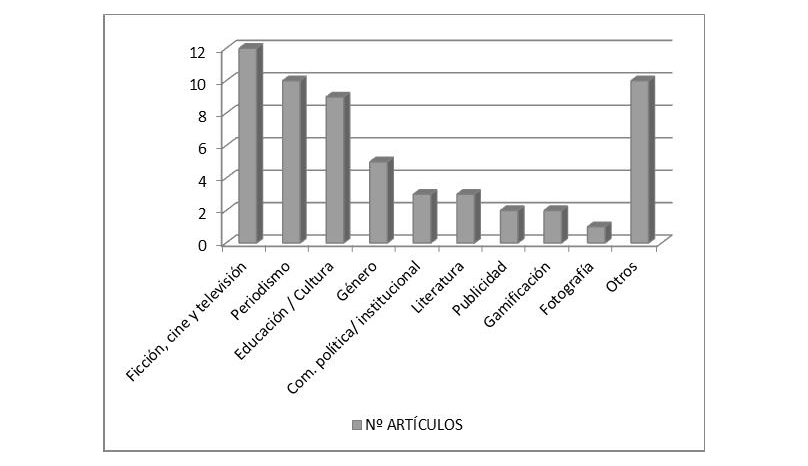

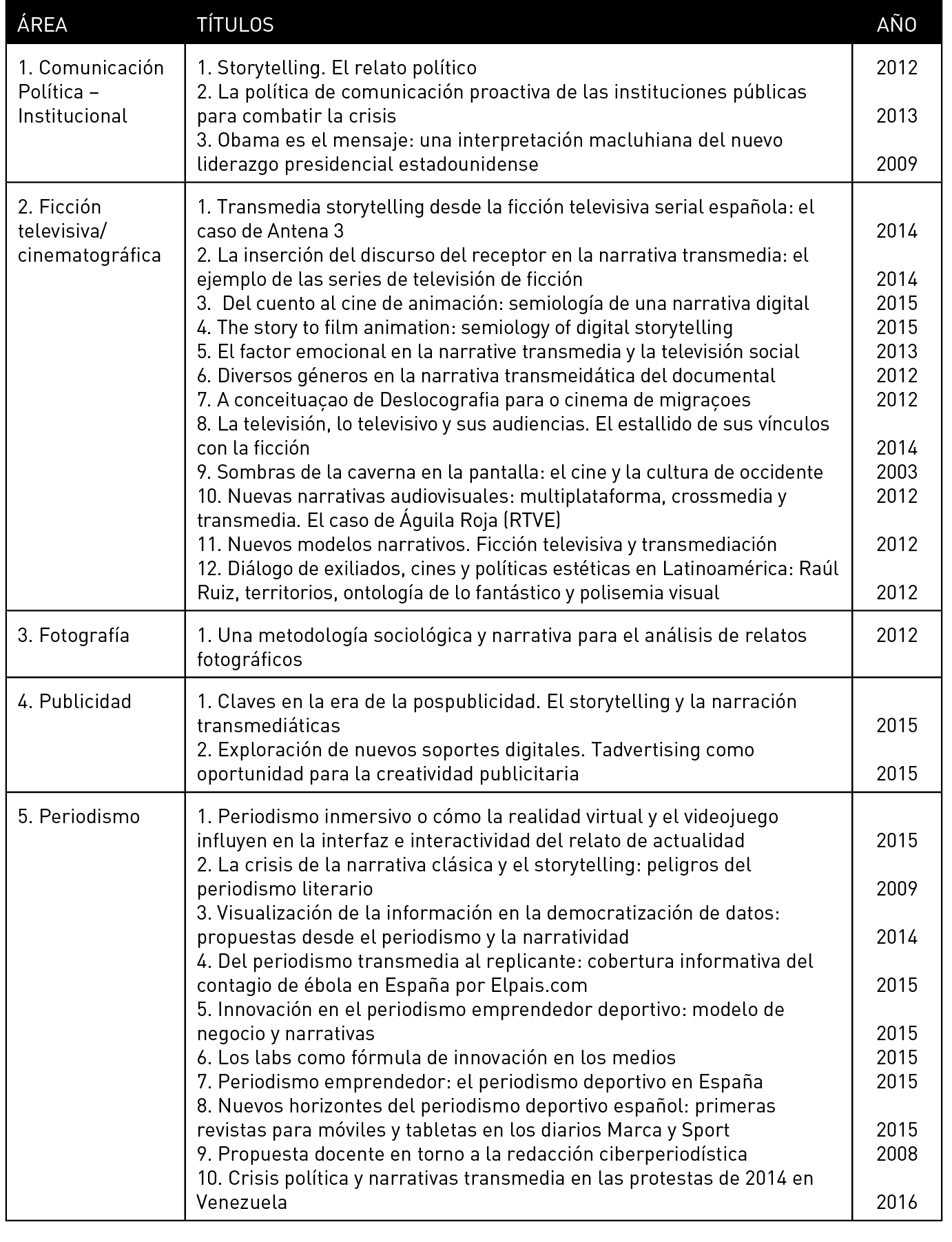

De este modo, los 57 registros que arroja «Dialnet» se pueden sintetizar y agrupar, en opinión del investigador, en 10 categorías distintas, de las que las más numerosas serían, por este orden y al margen de la de otros, la de ficción, cine y televisión, seguida por periodismo y educación/cultura, como se observa en la gráfica 1 y se puede cotejar con mayor profundidad en el anexo II.

Gráfica 1. Ejes temáticos del «storytelling» en revistas científicas

Fuente: Elaboración propia a partir de «Dialnet»

Por tanto, se concluye que el «storytelling» aparece vinculado a disciplinas totalmente ajenas a la nuestra, como pueden ser la literatura, la cuestión de género o el ámbito educativo-cultural, si bien es cierto que desde una perspectiva amplia de la comunicación, que integre desde el periodismo hasta la comunicación político-institucional pasando por la ficción, el cine y la televisión, prácticamente la mitad de las aportaciones científicas sí podrían adscribirse al ámbito de la comunicación.

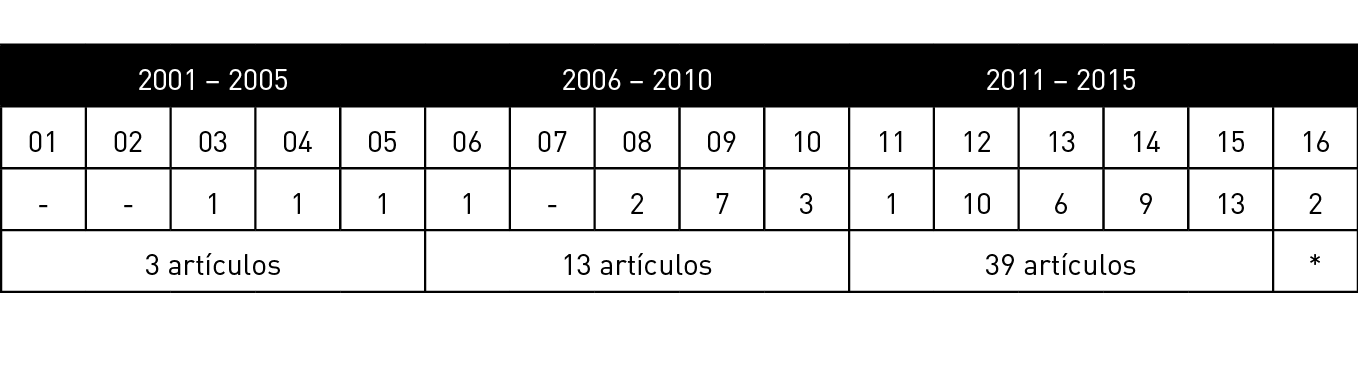

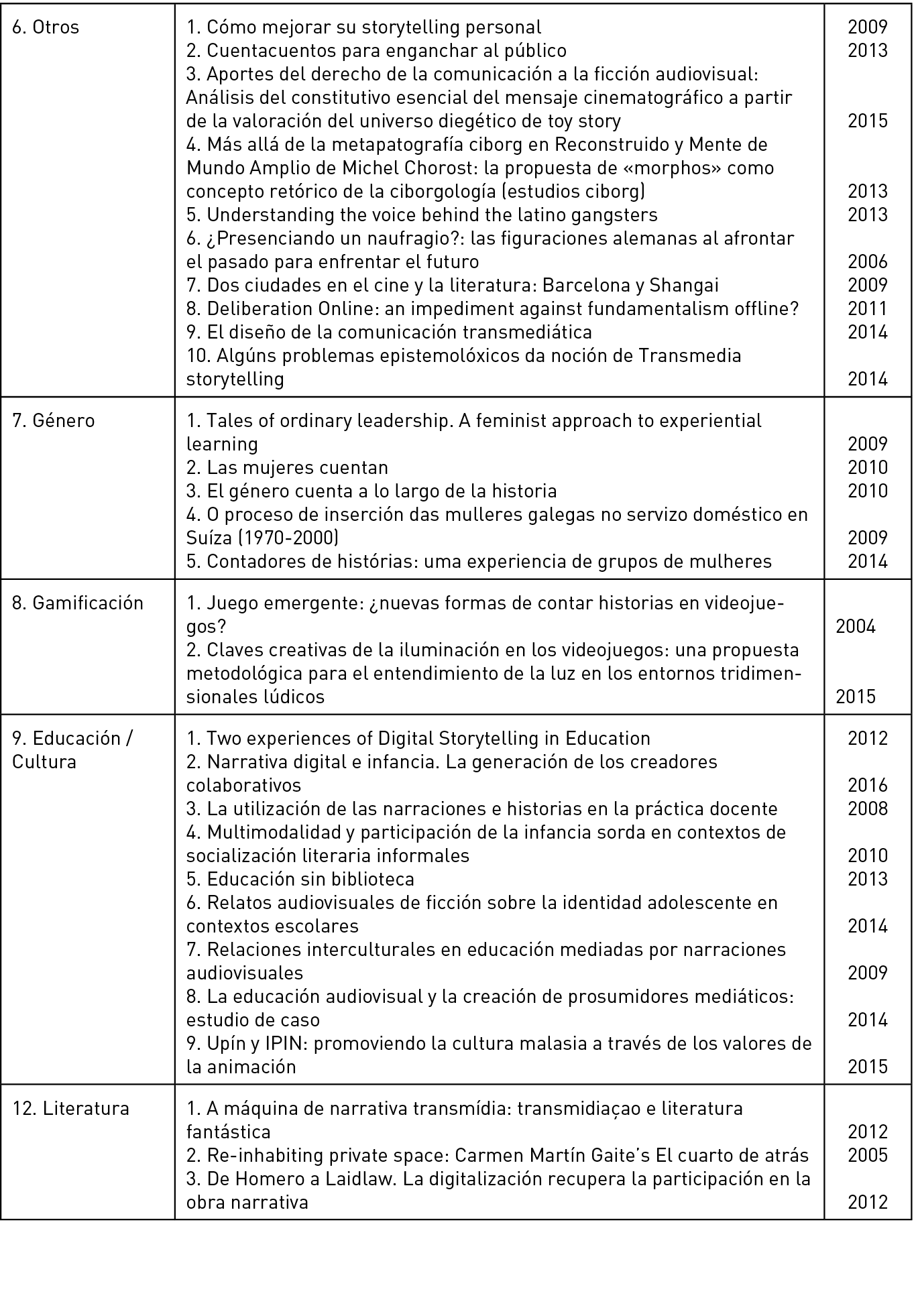

Un segundo elemento pertinente es la distribución temporal con la que se han difundido estas investigaciones. Para analizarla, hemos dividido en cuatro bloques cronológicos, haciéndolos coincidir con los diferentes lustros y partiendo de la unidad de la muestra más remota en el tiempo (data del año 2003). Todo ello se aprecia en la tabla 1, que refleja tanto la novedad como la actualidad del «storytelling» como fenómeno científico.

Tabla 1. Calendarización de artículos sobre storytelling

* Teniendo en cuenta que la última actualización se realizó el día 25 de enero de 2016, si realizamos una proyección hasta el final de este año de los datos obtenidos obtendremos que, de continuar este ritmo de producción, 2016 terminará con una treintena de artículos sobre nuestra materia objeto de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de «Dialnet»

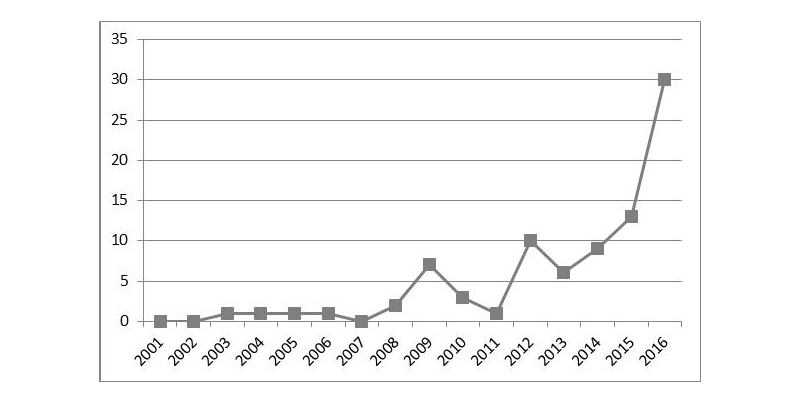

Por tanto, resulta evidente el aumento del interés de la comunidad académica por el «storytelling», como prueba no solo el hecho de que en 2015 se haya alcanzado la cota máxima de producción, con 13 artículos (igualando las cifras conjuntas de todo el lustro anterior), sino también con la proyección realizada para el presente año, como se constata en la gráfica 2.

Gráfica 2. Distribución temporal de artículos sobre «storytelling»

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, cabe agregar que en lo relativo específicamente al campo del periodismo se detecta una concentración clara de las publicaciones en el período 2014-2016, cuando ven la luz el 80% de todas las investigaciones que relacionan el «storytelling» con esta disciplina. De este modo, la del periodismo se convierte en la segunda línea temática que porcentualmente mayor novedad presenta, con un 80% de los artículos aparecidos entre 2014 y 2016 (solo el área de publicidad obtiene un porcentaje superior al llegar al 100%), seguida por la de gamificación, con un 50% de artículos en el último bienio; la de educación/cultura, con un 44,4% de las publicaciones encuadradas en estos últimos 800 días; y la de ficción, cine y televisión, área cuyo 41,7% de investigaciones pertenecen a este período.

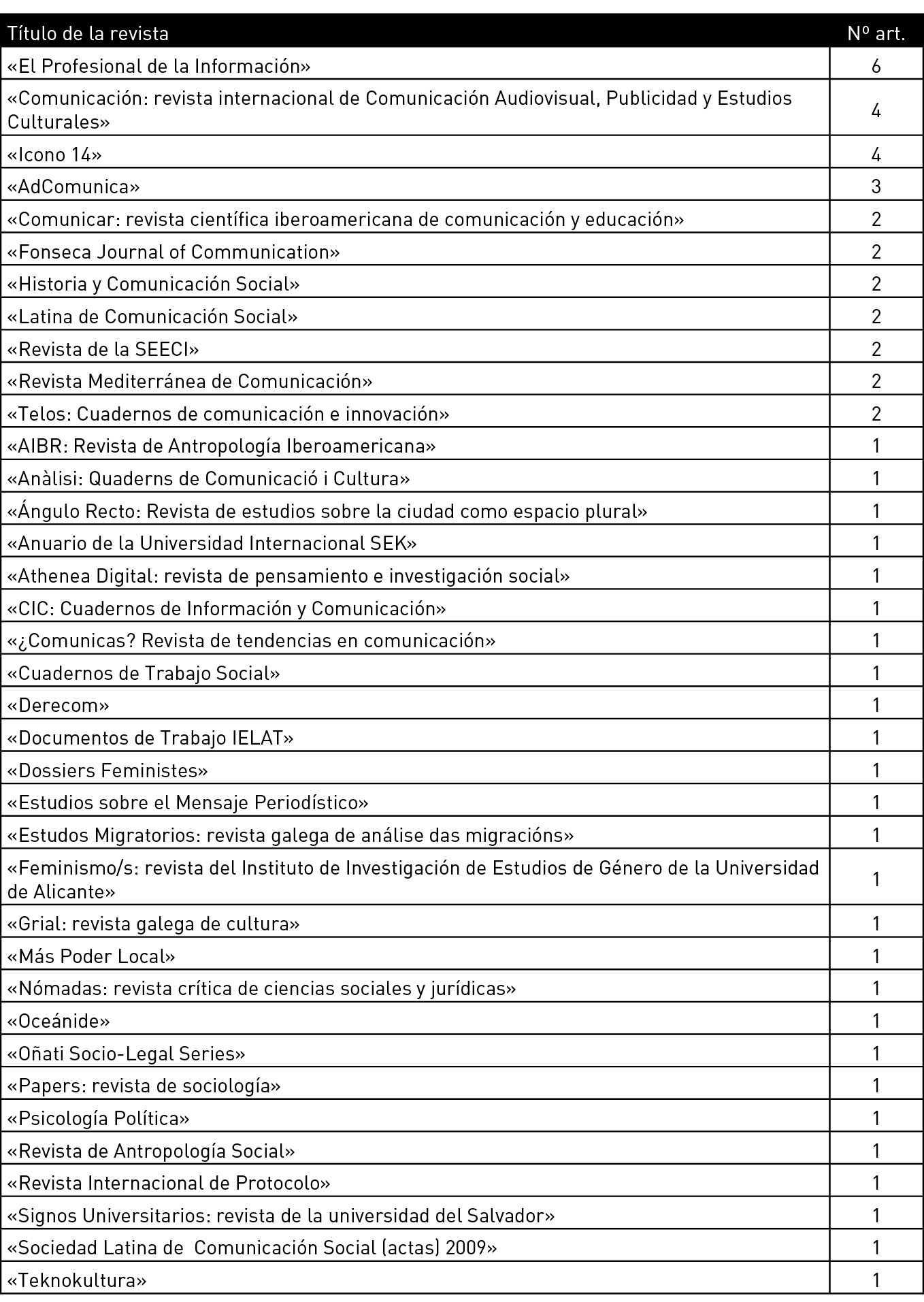

En tercer lugar, en lo que respecta a la distribución por revistas, se observa una notable variedad, hasta el punto de que son 37 las cabeceras que incluyen al menos un artículo sobre el «storytelling», como se recoge pormenorizadamente en el anexo III. No obstante, sí se aprecia cierta concentración en determinadas publicaciones, especialmente en el caso de «El profesional de la información», que es la que contiene más investigaciones sobre el tema, con seis artículos. A continuación se sitúan, con cuatro, «Comunicación: revista internacional de comunicación audiovisual, publicidad y estudios culturales» e «Icono 14», seguidas de «Ad Comunica», que incluye tres.

De la observación de las revistas se desprende que coexisten monográficos especializados (aunque no sobre el «storytelling» sino sobre subáreas de las disciplinas en cuestión) con otras de carácter más generalista, y también que la heterogeneidad de cuestiones que son abordadas desde esta técnica tiene su reflejo en la diversidad de revistas donde se incluyen los resultados. Asimismo, conviven las de marcado carácter nacional con las internacionales.

Por tanto, vemos que en las revistas científicas se perpetúan patrones y tendencias ya apuntadas con ocasión del análisis de las tesis doctorales, como es la heterogeneidad de disciplinas bajo las que se aborda el «storytelling» y también el auge actual de los estudios centrados en esta técnica, más presentes que nunca.

Por último, cabe indicar que si restringimos el análisis de resultados a aquellos artículos que, como criterio, contengan «storytelling» en el título, comprobaremos cómo se reduce la muestra de investigación a la octava parte, dado que solo en ocho casos se da esa circunstancia. En esa línea, resulta evidente que el hecho de no incorporar el concepto en el título del artículo puede contribuir a restarle visibilidad, por lo que sería deseable que, también para estimular la producción y el intercambio científicos, se emplease como un concepto central en el título, más allá de incluirlo entre las palabras clave o, en el peor de los casos, como otra noción más en el cuerpo de la investigación.

4. Conclusiones y discusión de resultados

A la luz de los resultados, nuestra hipótesis queda claramente verificada, dado que el «storytelling» ocupa un lugar residual en la producción científica española tanto en el plano de las tesis doctorales como de los artículos en revistas. En nuestra opinión, interpretamos que esta situación puede ser atribuida a tres factores: la relativa novedad de la técnica, que no cobra vigencia hasta finales de la década de los 90 en Estados Unidos; la inexistencia de grupos de investigación específicos, además de la deficiente estructuración de los actuales; y un contexto científico poco proclive a este tipo de estudios, ya que la investigación española en el ámbito de la comunicación está orientada fundamentalmente al estudio del periodismo a los contenidos periodísticos (Martínez-Nicolás y Saperas-Lapiedra, 2011).

Dicho esto, cabe reconocer que una prospección realizada en dos países limítrofes avala que el reducido número no constituye una especificidad del entorno académico español. Así, en Francia (según los datos de ABES) se han defendido incluso menos tesis doctorales con la palabra «storytelling» en el título (cuatro, entre 1999 y 2015), y en Portugal (estadísticas de DGEEC) la cifra cae hasta las tres (una en 2007 y otras dos en 2013), con la especificidad de que, frente a la dispersión geográfica española, en este país todas han sido elaboradas al amparo de una única universidad (la Técnica de Lisboa).

Con todo, es innegable que en el último bienio se han ido dando pasos de cara a la consolidación del «storytelling» en el ámbito científico español en un proceso espoleado por la primera tesis doctoral de 2011 y el primer artículo científico de 2003 pero, sobre todo, por la incorporación creciente de este concepto a la práctica profesional (especialmente en los entornos de la publicidad, las relaciones públicas y, de modo más tibio, en la comunicación organizacional), lo que ha generado un mayor interés académico al respecto. Además, el progresivo incremento de las tesis doctorales leídas en el período 2008-2013 (MECD, 2015:35) también habrá contribuido a la búsqueda de nuevos enfoques y aproximaciones, entre las que se ha podido rastrear alguna referencia en torno a esta técnica.

Evidentemente, la escasa producción científica presenta como implicación clara para los estudios de comunicación la merma notable en la visibilidad de las investigaciones ya realizadas. De este modo, se imposibilitan referencias y debates que doten de un estatus mínimo a este objeto de estudio. Por ello, este estudio pionero que planteamos puede ser útil en la medida en que, al facilitar las referencias previas existentes, puede contribuir a promover más investigaciones de las que, por la orientación eminentemente empírica de la técnica, también se pueda beneficiar la comunidad profesional.

Al margen de este diagnóstico actual, creemos posible predecir que cada vez el «storytelling» cobrará más peso específico en la investigación en comunicación, y, teniendo en cuenta su anclaje e implantación actual en el ámbito profesional en los campos de la publicidad y la comunicación organizacional (especialmente en entornos político-institucionales), probablemente surjan líneas específicas en lo académico a ese mismo respecto. De este modo, la práctica profesional podrá suministrar casos que sirvan de aliciente a la investigación y, paralelamente, también los avances académicos podrán contribuir a mejorar la praxis en entornos laborales. En síntesis, la confluencia entre el ámbito académico y el profesional, la mayor presencia de investigaciones en torno al «storytelling» y la especialización en los ámbitos de la comunicación organizacional y todos aquellos más próximos al publicitario y las relaciones públicas parecen ser las tres tendencias que, a corto y medio plazo, se instaurarán en lo relativo a nuestro objeto de estudio.

5. Referencias bibliográficas

ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur). Consultado el 28 de abril de 2016 en http://www.theses.fr/

Casanueva, Cristóbal y Caro, F. Javier (2013). La Academia Española de Comunicación: productividad científica frente a actividad social. En: Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, 41. Huelva: Grupo Comunicar, 61-70.

Castillo, Antonio y Carretón, M.ª Carmen (2010). Investigación en comunicación. Estudio bibliométrico de las Revistas de Comunicación en España. En: Comunicación y sociedad, XXIII (2). Navarra: Universidad de Navarra, 289-327.

Castillo, Antonio et al. (2012). La investigación en Comunicación. Análisis bibliométrico de las revistas de mayor impacto del ISI. En: Revista Latina de Comunicación Social, 67. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, 248-270. De-Filippo, Daniela (2013). La producción científica española en Comunicación en WOS. Las revistas indexadas en SSCI (2007-12). En: Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, 41. Huelva: Grupo Comunicar, 25-34.

Delgado, Emilio y Repiso, Rafael (2013). El impacto de las revistas de comunicación: comparando Google Scholar Metrics, Web of Science y Scopus. En: Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, 41. Huelva: Grupo Comunicar, 45-52.

DGEEC (Direção-Geral de Estatística, de Educação e Ciência). Consultado el 28 de abril de 2016 en http://www.dgeec.mec.pt/np4/home

Escribá, Eudald y Cortiñas, Sergi (2013). La internacionalización y las coautorías en las principales revistas científicas de Comunicación en España. En: Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, 41. Huelva: Grupo Comunicar, 35-44.

Fernández-Quijada, David y Massip, Pere (2013). Tres décadas de investigación española en comunicación: hacia la mayoría de edad. Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, 41. Huelva: Grupo Comunicar, 15-24.

Gustems, Josep y Calderón, Diego (2014). Estudio bibliométrico de los artículos de educación musical incluidos en «Dialnet» 2003-2013. En: Revista Electrónica de LEEME, 39. Valencia: Universitat de València, 27-39.

Martínez-Nicolás, Manuel (2009). La investigación sobre comunicación en España. Evolución histórica y retos actuales. En: Revista Latina de Comunicación Social, 64. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, 1-14.

Martínez-Nicolás, Manuel y Saperas-Lapiedra, Eric (2011). La investigación sobre Comunicación en España (1998-2007). Análisis de los artículos publicados en revistas científicas. En: Revista Latina de Comunicación Social, 66. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, 101-129.

Mateo, Ferrán (2015). Producción científica en español en humanidades y ciencias sociales. Algunas propuestas desde «Dialnet». En: El Profesional de la información, 24 (5), 509-515.

MECD (Ministerio de Educación Cultura y Deporte) (2015). Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2014-2015.

Moralejo, M.ª Remedios (2000). Las tesis doctorales de las univesidades españolas. Control bibliográfico y acceso. En: Revista General de Información y Documentación, 10 (1). Madrid: Universidad Complutense, 235-243.

Piñeiro, Teresa (2015). Los «Radio Studies» en España. Tres décadas de investigación en las revistas académicas de Comunicación. En: Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 21 (2). Madrid: Universidad Complutense, 1169-1188.

Repiso, Rafael; Torres, Daniel; y Delgado, Emilio (2011). Análisis bibliométrico y de redes sociales en tesis doctorales españolas sobre televisión (1976/2007). En: Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, 37. Huelva: Grupo Comunicar, 151-159.

Romera, M.ª Jesús (1992). Potencialidad de la Bibliometría para el estudio de la Ciencia. Aplicación a la educación especial. En: Revista de Educación, 297. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 459-478.

Sancho, Rosa (2011). Medición de las actividades de ciencia y tecnología. Estadística e indicadores empleados. En: Revista Española de Documentación Científica, 24 (4). Madrid: CSIC, 382-404.

Tur-Viñes, Victoria et al. (2014). Especialización y revistas académicas españolas de comunicación. En: Revista Latina de Comunicación Social, 69. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, 12-40.

Anexo I. Relación de tesis doctorales sobre «storytelling»

Fuente: Elaboración propia a partir de «Teseo» (última revisión 30 de enero de 2016)

Nota: El número de la izquierda se corresponde con el orden en que han sido expuestas en el apartado 3.1.

Anexo II. Relación de artículos sobre «storytelling» en revistas

Fuente: Elaboración propia a partir de «Dialnet» (última consulta 31 de enero 2016)

Anexo III. Relación de revistas con artículos sobre «storytelling»

Fuente: Elaboración propia a partir de «Dialnet» (última consulta 31 de enero 2016)